速度性項群運動員競技狀態的良性轉移

——從訓練學視角

張 健,張建華

(1.西北民族大學體育學院,甘肅 蘭州 730124;2.西北師范大學體育學院,甘肅 蘭州 730070)

隨著競技體育發展日益職業化、商業化及產業化,運動員全年參加比賽的次數不斷增多。同樣,體能主導類速度性項群競技項目(具體包括游泳、短距離跑、短距離速度滑冰及短距離賽場自行車)是各種大型體育賽事的金牌大戶,運動員經常參加的大型賽事有奧運會、亞運會、全運會、世錦賽、冠軍賽、鉆石聯賽等。但隨著賽事的增多,賽程的縮短,遠動員承受著巨大的心理和生理壓力。因此,如何培養、保持運動員的良好競技狀態并實現不同賽事之間的良性轉移,是現階段教練員和科研人員應思考的主要問題之一。同時理論與運動訓練實踐的不一致,也促使我們對理論本身以及理論如何指導實踐進行再思考[1]。

1 運動員的競技能力與競技狀態

1.1 競技能力

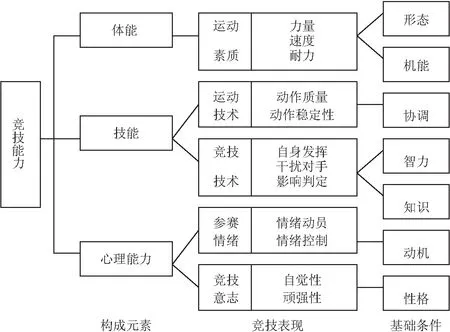

近年來,國內外針對不同項目高水平運動員競技能力的研究有了許多突破,其中理論指導實踐的應用性研究不斷深入,尤其是在不同項群高水平運動員個體競技能力的研究與指導訓練實踐方面有了很大進展。研究競技能力首先必須確定其構成元素,這樣才能深入分析運動員競技能力結構、競技能力功能。對競技能力構成要素探索與研究的主要成果有前民主德國運動訓練學專家哈雷博士(Dietrich Harre,1977,1982)等提出的運動員競技能力依賴于其身體能力、技術和戰術的熟練性、智力以及知識和經驗,并且競技能力的發展速度受一系列因素的影響和制約[2]。而德國運動訓練學專家葛歐瑟博士(Grosser,1987)在其著作中則指出:運動員競技表現受其自身素質、技術和心理三個方面因素的制約[3]。前蘇聯運動訓練學學者普拉托若夫(Plaronow,1986)在“競技能力”的基礎上提出了“訓練水平”的定義,并認為運動員在訓練的影響下,機體內會發生一系列生物適應性變化(功能和形態的),并表現在運動員從事訓練能力的變化[4]。顯然,該定義中并未提到運動成績這一體現運動員訓練水平的主要指標,所以訓練水平應該是運動員在訓練、參賽過程中,所應具有的達到一定成績的潛在能力,即運動員的訓練水平越高,參賽能力越強,比賽成績越好。我國學者過家興[5]在1983年指出訓練水平應包括運動員的身體形態、機能和運動素質、專項運動技術和戰術、智力發展水平和意志品質等部分。田麥久教授認為競技能力(performance ability)就是指運動員參加訓練或比賽所必須具備的參賽能力,是運動員體能、技能、戰術能力、心理能力和知識能力的總稱[6]。通過系統研究競技能力構成、競技能力構成因素的表現及決定競技能力構成因素的基礎條件,田麥久教授等人清晰地勾畫出運動員競技能力構成的系統框架(圖1)。分析該系統,可以得出運動員競技能力的技能、體能和心理能力三個部分之間的關系是相互聯系、相互作用、相互促進的。競技能力結構反應了競技能力內部各要素之間的相互關系。

圖1 運動員競技能力系統(引自B.H.普拉托諾夫[4],1986)

在運動員競技能力結構研究方面,我國運動訓練學界專家學者引用和提出的競技能力模型理論成果,主要有木桶理論、合金理論、積木理論、競技能力非衡結構及其補償理論、競技能力時空協同理論、膠泥理論、復合素質理論、雙子模型理論、競技能力三層次結構理論以及競技能力皮球模型理論[6]。受實踐主體認識能力的限制,不同時期專家學者建立的運動員競技能力模型,都存在一定的缺陷或不能全面的概括、反映運動員的競技能力,例如“木桶模型”理論雖然指出了運動員競技能力各要素之間存在發展的不平衡性,但是存在著機械化解釋的缺陷;“合金理論”雖然注意到了運動員各素質的相互融合,卻忽視了最關鍵的一點,即合金是有兩種或兩種以上金屬單質經過化合反應生成的新物質,其前后化學性質已經改變,而運動員競技能力中各要素在訓練、參賽前后并沒有改變其原有的特性。“膠泥理論”認可了要素之間的相互融合,但沒有闡明各要素補償后結構的總體積變化[7]。“皮球模型理論”則從整體的角度描述了競技能力構成因素的動態發展變化,并突出了整體性、直觀性、動態性和混沌性的特點,但內部各子因素的作用卻被整體功能所取代。“雙子模型”用多維視角解讀運動員競技能力各要素之間的轉移與補償的動態關系,但構建的模型形式較為復雜,無法做到直觀地詮釋運動員競技能力結構。也就是說這種把復雜的要素結合形式轉變為簡單的木板和積木疊加的闡釋方法,仍然存在著把高層現象低層化、把功能與總體積等同起來的嫌疑[7]。可見,隨著研究的不斷深入,競技能力應用模型正在逐步接近運動員的真實水平,而研究和建立運動員競技能力結構模型,則是實施模式訓練的重要環節[20]。

1.2 競技狀態

前蘇聯運動訓練學專家馬特維耶夫(Matwejew)通過多年的訓練實踐并潛心總結、積累,最終于1965年提出了運動員競技狀態的定義并歸納了其規律特征。馬特維耶夫(Matwejew)認為競技狀態(competitive state)就是運動員針對取得該訓練階段最好成績所處于的最佳準備程度。在運動員訓練及比賽期,競技狀態都要經過形成、保持和消失3個階段,依據競技狀態的發展過程、不同階段的訓練任務以及生物學基礎可以將整個訓練過程劃分為準備、比賽和恢復三個階段。按照此定義,競技狀態必須含有“最好成績”和“最佳準備”兩個元素,且二者缺一不可。此觀點的缺陷在于沒有考慮到運動員競技狀態形成所必須的時空因素。首先,馬氏認為競技狀態在時間維度上只存在于訓練大周期的“特定時間段”,此階段運動員在訓練程度及比賽的準備程度上已完全達到奪取比賽最高成績所需的競技能力。而當運動員身體訓練良好,技戰術掌握、運用自如,但在比賽中缺乏適宜的心理定向、意志的堅定性以及情感的穩定性,就不可能取得“最好成績”,即運動員已然“沒有”競技狀態。其次,在空間維度上,運動員并不是簡單具備所有競技狀態的組成成分(身體、技術、戰術、心理及知識能力等)就可以達到競技狀態,而是需要運動員將訓練學、心理學和生物學等整體綜合性知識在相應的比賽過程中統一與和諧運用。與馬特維耶夫(Matwejew)持相似觀點的還有烏克蘭的普拉托若夫((Plaronow),他認為競技狀態是“運動員對取得該訓練階段最好成績的總的最佳準備狀態”[8]。該研究結果同樣沒有闡明運動員競技狀態發展的時空序列性以及競技狀態與最佳競技狀態的聯系與區別。

我國運動訓練學學者田麥久教授認為,競技狀態(competitive state)就是運動員參加訓練和比賽的準備與現實狀態,遠動員在運動訓練的全過程中均存在并能夠表現出一定的競技狀態。此種觀點最大的貢獻在于以“泛指”的視角指出運動員競技狀態可能時而表現好,時而表現差,但都是運動員訓練或比賽過程中的一種狀態,一種針對奪取理想比賽成績的準備程度。這一結論與加拿大運動訓練學專家博姆帕(1999)的研究結果基本吻合(表1)。而最佳競技狀態(best competitive state)則是指運動員在重大比賽中為創造優異的參賽成績而必須具備的最適宜、最理想的參賽準備狀態,即運動員競技狀態發展的最高階段。

表1 競技狀態的類別

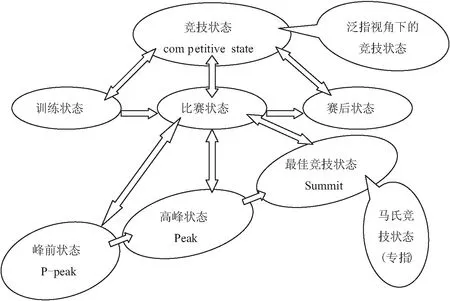

隨著運動訓練實踐的開展以及人們對運動訓練理論研究的深入,運動員競技狀態研究逐步趨于完善。其中,顧季青(2007)在前人研究的基礎上提出了“峰前狀態理論”,該理論認為準確把握與調控運動員理想的“峰前狀態”,能夠對運動員與教練員成功參賽備戰、實現峰前狀態向高峰狀態的良性轉移,最終達到最佳競技狀態,并對提高運動訓練效益產生重要的影響[11]。縱觀運動訓練全過程,運動員競技狀態呈現出訓練狀態、比賽狀態、賽后狀態三個階段,而比賽狀態最為重要,在這一階段運動員必須將訓練過程中已經掌握的競技能力轉化為比賽過程中良好的競技表現,進而獲得優異的比賽成績。比賽狀態的形成必須經過峰前狀態(P-peak)、高峰狀態(Peak)和最佳競技狀態(Summit)三個階段,峰前狀態是高峰狀態的基礎和前提,而高峰狀態則是運動員競技能力在峰前狀態下的進一步提高與升華,最佳競技狀態就是在前兩個階段的基礎上,參賽運動員在比賽期所要達到的目標(圖2)。

圖2 競技狀態體系結構圖

1.3 競技能力與競技狀態的辯證統一

競技狀態是運動員訓練和參賽過程中的一種準備狀態,是運動員競技能力在時空上的變化,這種變化具有時相性、相對性與可控性特征[11]。而競技能力則是運動員形成競技狀態的前提與基礎,運動訓練實踐就是建立在提升運動員競技能力的基礎上進一步優化競技狀態,進而在參加重大賽事過程中成功誘導出最佳競技狀態,得到最佳競技表現,獲得理想參賽成績。

2 競技狀態與運動訓練分期

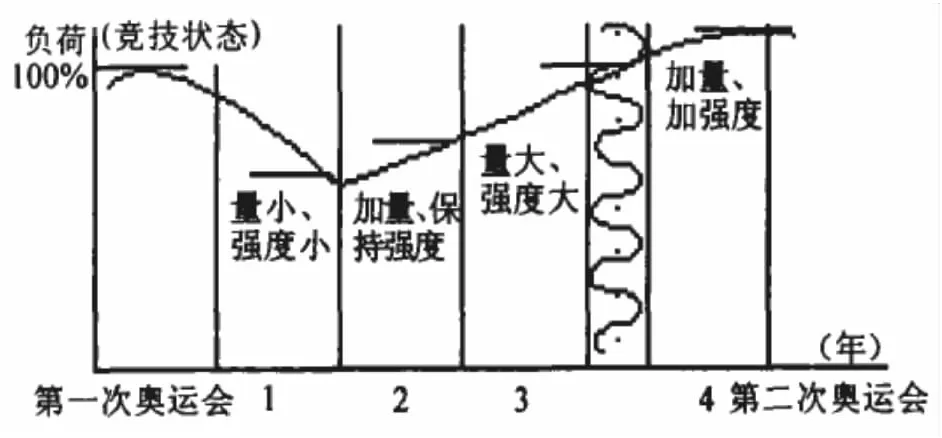

20世紀60年代中期,馬特維耶夫(Matwejew)通過研究前蘇聯國家隊游泳、舉重和田徑徑賽等項目運動員備戰1952年第15屆赫爾辛基奧運會競技狀態的形成規律,以及對其后至60年代初備戰世界大賽的訓練計劃進行分析與總結的基礎上,將這些體能類項目訓練的經驗理論化,于上世紀中期提出了著名的“訓練分期”理論[12],該理論認為運動員競技狀態的形成遵循“獲得、保持和消失”這樣一個固有的周期性規律。于是馬特維耶夫(Matwejew)根據訓練過程分期的主要依據是競技狀態發展的階段性這一指導思想,將訓練過程分為準備期、競賽期和過渡期三個階段[13],并將運動員年度訓練周期分為單周期、雙周期和多周期三種類型。馬氏的“訓練分期”理論揭示了運動員競技狀態形成的周期規律性,是安排訓練大周期的客觀依據[14]。但隨著競賽體制的變革,馬氏的“常規大周期”(≥14周)在指導運動訓練實踐時常常與賽次不斷增多的現實產生尖銳的矛盾;我國運動訓練學專家田麥久教授針對新賽制,如何在較短的時間內使運動員集中精力恢復并提高競技能力這一特殊需求,提出了“微縮大周期”(≤12周),但是新賽制下運動訓練實踐中若只采用微縮大周期,又會阻礙運動員競技能力得到實質性的提高。因此,現代競賽體制的發展要求運動訓練實踐主體必須將兩種大周期結合起來,根據重要賽事的時間,安排好兩種大周期的合理組合。

自馬特維耶夫(Matwejew)“訓練分期”理論提出之后,前蘇聯和前民主德國競技體育在這一理論的指導下,奧運參賽成績迅速提高,尤其是體能主導類競技項目參賽成績突出。但是,隨著運動訓練實踐的發展、重大賽事的增多、賽程的縮短以及運動員訓練水平的提高,馬氏“訓練分期”理論劃分的依據——競技狀態的形成規律受到來自運動訓練實踐的沖擊和挑戰。著名學者博伊科(Boiko)、維爾赫尚斯基(Verchoschanskij)和施納伯(Schnabel)分別從運動訓練實踐以及人體生理負荷刺激適應原理的角度,對馬特維耶夫的“訓練分期”理論提出質疑,他們認為馬氏“訓練分期”理論忽略了“參賽”這一運動訓練的終極目標,由于過分強調一般性訓練,導致專項訓練無論是從形式上還是強度上都與專項的要求脫軌。其次,運動員長期接受一般性訓練的低強度刺激,機體很難達到或接近專項生理負荷要求,最終導致人體生理和心理的疲勞,比賽過程中自然不會出現最佳競技表現,其結果必然是參賽成績下降。我國學者盧鋒[15]則認為“訓練大周期不是根據運動員競技狀態的形成過程來劃分的,而是根據運動競賽(特別是重大賽事)來確定的,訓練大周期的劃分是由運動競賽日程所決定的一個時間標志,使我們明確在某個時間片段中訓練工作的重點和趨向”。 熊焰教授也認為訓練分期的目的就是為了運動員通過調整競技狀態來主動適應外部條件的要求,即以運動競賽日程的圈定來處理訓練與競賽的關系,最終為競賽做準備[11]。在對馬氏“訓練分期”理論提出質疑的同時,維爾赫尚斯基在《運動訓練理論與方法學:高級運動員訓練的板塊系統》[16](2005)一文中比較系統地闡述了他的“板塊系統”理論[17]。該理論以高水平運動員參賽為直接目標,以“單元”(Block)訓練模式順利實現了運動員身體素質訓練形式及強度由單一小周期向另一小周期的跳躍式轉變。“板塊訓練”理論強調訓練強度與負荷的“集中效應”,即將突出專項特點的訓練手段以“單元”(Block)的形式貫穿到高水平運動員的訓練過程中。

通過以上分析,可以看到“訓練分期”理論的核心是發展“競技狀態”(Спортивная форма),它所揭示的發展“競技狀態”的規律性與方法原理是Л.П.馬特維也夫教授對運動訓練理論與實踐最重要的學術貢獻[18]。雖然后來受到“板塊理論”持有者質疑與攻擊,但是馬氏提出的運動員競技狀態與人體生物節律二者之間存在緊密關聯,這不失為一種積極探索;至于說馬氏理論缺乏自然科學成果數據的支撐,但那畢竟是時代的產物。因此,我們不能用當前科技發展之“矛”回擊原始創新之“盾”,相反,我們要合理借鑒、吸收“分期理論”所揭示的運動訓練過程中的客觀規律性,結合運動員的競技狀態合理安排運動訓練過程。

3 速度性項群運動員競技狀態的可調性

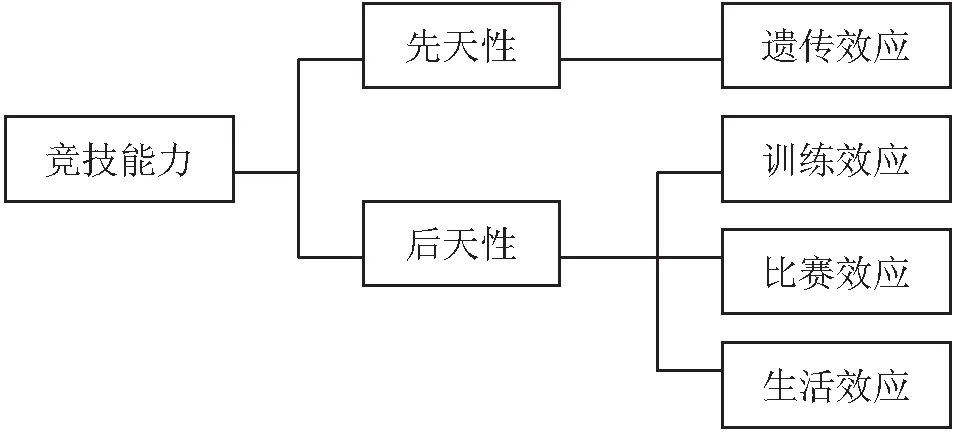

運動員競技能力是競技狀態的前提和基礎。因此,在對速度性項群運動員競技狀態進行調控時,首先必須對運動員競技能力進行調控與優化,運動員競技能力的來源主要有先天遺傳和后天獲得兩部分(圖3),其中,先天遺傳性競技能力主要受遺傳效應的影響,而后天獲得性競技能力主要取決于運動員訓練效應、比賽效應和生活效應三個方面[19]。因此,訓練過程必須始終將實現二者的最佳組合,作為運動訓練實踐主體的最高行為目標。運動員只有處于兩種競技能力最佳組合狀態時,才能在專項比賽中表現出良好地競技狀態,取得優異成績。

圖3 運動員競技能力的獲得途徑

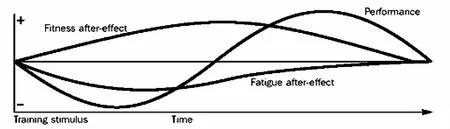

運動訓練實踐過程中,運動員競技能力各組成要素是發展變化的,同樣建立在競技能力基礎之上的競技狀態也是一個動態系統。競技狀態的實質是運動員各競技子能力非同步性發展所形成的一種競技能力水平狀態[20]。對運動員體能、技能、戰術能力、心智和知識能力進行干預、調節,可以間接對競技狀態進行調控。但是,運動員作為運動訓練實踐的主體,同時也是競技成績的直接實現者,在選擇調節方式、方法時,必須考慮運動員的個性心理特征、競技水平和未來比賽的重要性,做到目標明確,方法、手段合理[21]。再就是運動員競技狀態的可調性表現出明顯的項群特征[11],體能主導類速度性項群運動員競技狀態的臨場可調性較弱,其有效的調節方法是通過賽前訓練過程中控制負荷量和強度的合理搭配(圖4),誘導運動員的競技狀態在下一次重大賽事中達到最高水平,從而保證速度性項群運動員在比賽過程中創造更優異的成績。

圖4 運動負荷與競技狀態變化規律

4 分期與板塊訓練理論在運動訓練實踐中的運用

4.1 運動訓練“分期理論”在速度性項群運動員訓練過程中的實施

馬特維耶夫(Matwejew)“訓練分期”理論提出的依據,主要來自對部分體能項目教練員訓練計劃的分析與總結[23]。雖然國外部分學者認為該理論缺乏對實踐經驗到訓練理論提升過程的科學解釋[24],但“訓練分期”理論自問世之后卻迅速傳播到東歐、亞洲以及后來的西歐國家[25],成為世界范圍內對競技訓練,尤其是體能類項目訓練極具影響力的支柱理論并一直沿用至今,足以說明該理論的價值。由于適宜競技狀態的出現具有明顯的年度周期性特點,教練員通常以年度訓練作為組織系統運動訓練過程的基本單位,而運動訓練過程的階段性特征,則是由多個相互聯系的大小周期呈現出來的。訓練大周期(包括運動員競技狀態的形成、保持和消失三個階段)的劃分必須以運動員參加重大賽事獲取理想成績為目標,并以運動員競技狀態發展過程的階段性特征為依據。在訓練大周期內,運動員機體在適應性機制、動員性機制以及保護性機制的交替作用下,通過訓練、比賽和恢復三個階段周期性的循環往復,使運動員的競技水平得以不斷提高。

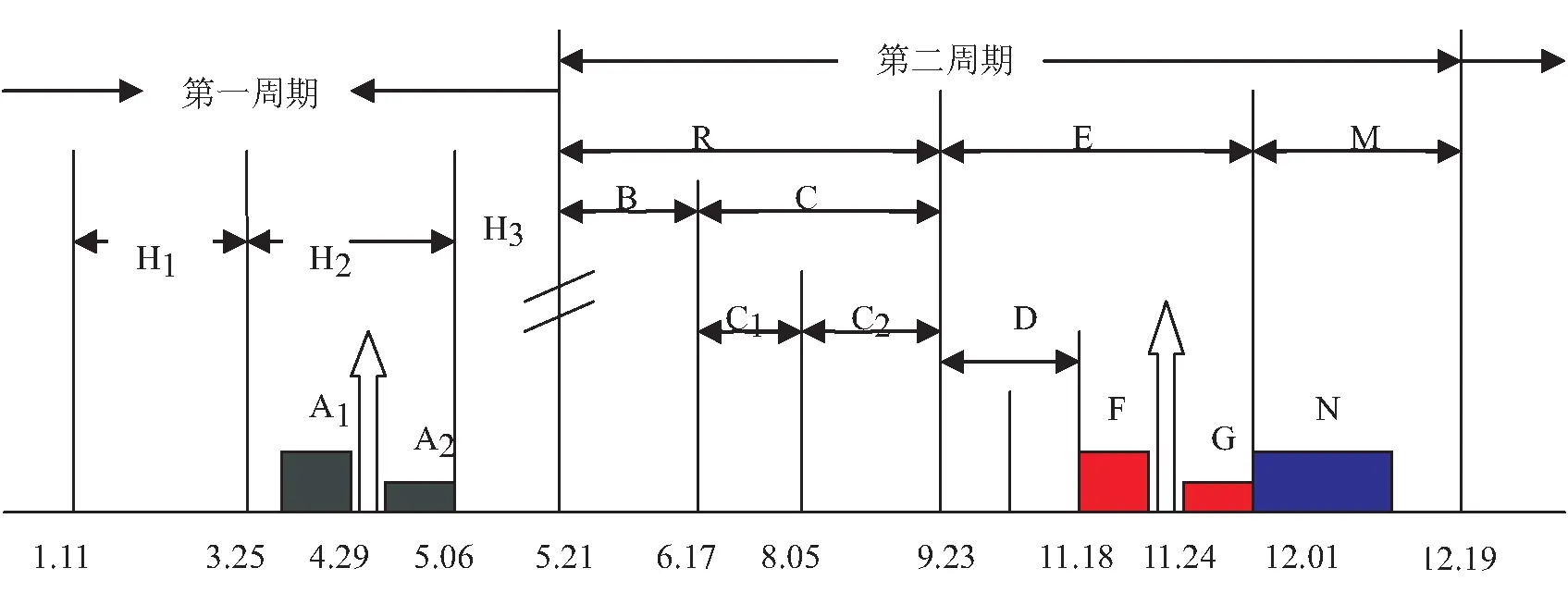

依比賽系列以及運動員競技狀態發展的階段性要求,年度訓練大周期主要有單周期(包括單周期雙高峰)、雙周期和多周期三種類型。體能主導類速度力量性項群及中等時間的耐力性項群中的大多數項目,以及許多技能主導類項群的單人項目的優秀運動員均采用雙周期安排[6](圖5)。

圖5 速度性項群運動員全年雙周期訓練分期圖示

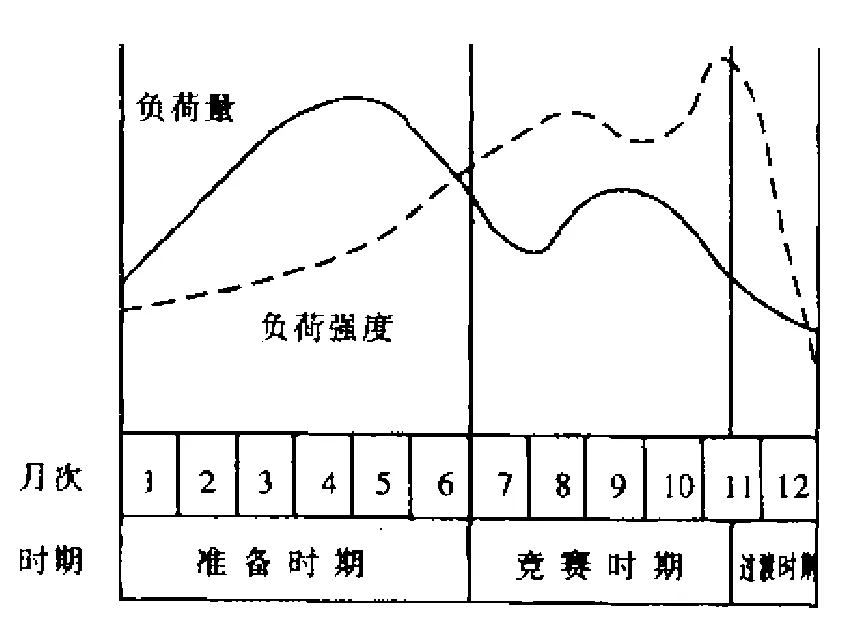

該訓練組織模式中,兩個周期分別歷時18周、30周,第一周期“準備、比賽和恢復”三個階段采用了“5+3+1”模式,第二周期采用“7+4+1”模式,這一分期模式與馬特維耶夫(Matwejew,1965)提出的單周期訓練過程基本模型一致(圖6),“準備期、競賽期和過渡期”三個階段的時間分別為6個月、4個半月和1個半月,即符合4∶3∶1的時間比例關系。

4.2 “板塊”訓練理論在速度性項群運動員競技狀態調控中的運用

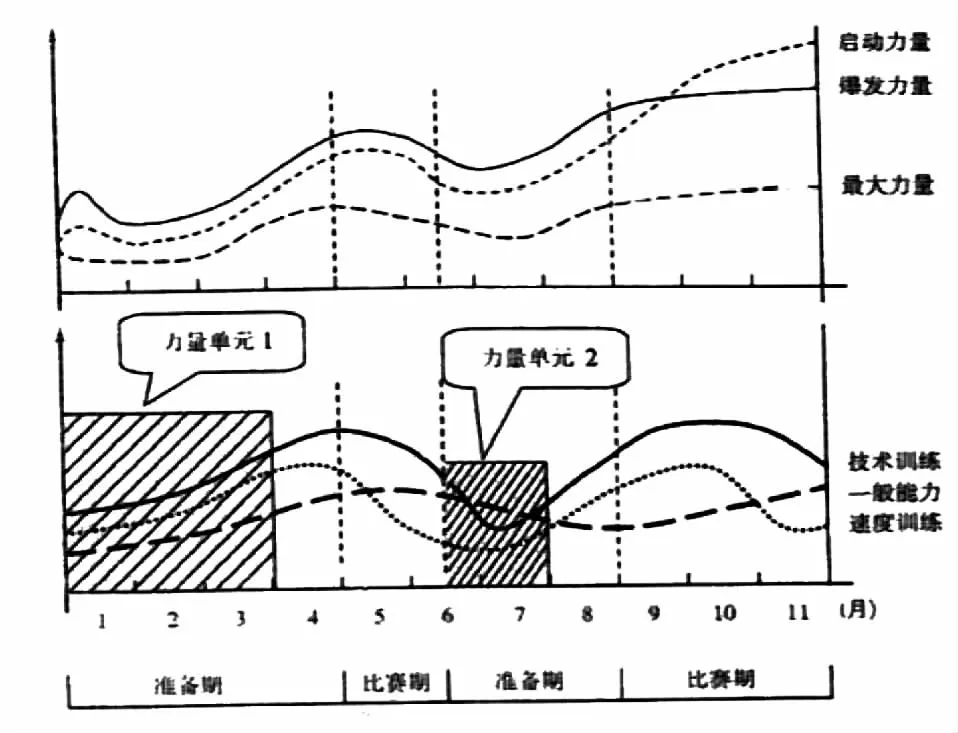

針對“分期訓練”理論與目前訓練實踐存在的諸多沖突,前蘇聯學者維爾赫尚斯基(Verchoschanskij)在進行了大量實驗的基礎上,指出馬氏“分期訓練”理論已不適合指導高水平運動員的訓練[26],并提出了新的“分期訓練”理論,即“板塊”(Block)訓練理論[27]。維爾赫尚斯基(Verchoschanskij)的“板塊”訓練理論有效解決了素質訓練與專項訓練的比例關系及前后順序問題,克服了傳統“分期理論”強調多種素質平衡發展的弊端(圖7)。

圖6 全年訓練中負荷量、負荷強度的變化

圖7 速度力量類項目雙周期訓練模式

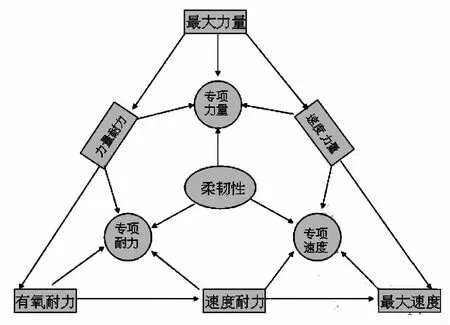

體能主導類速度性項群競技項目應注重不同能力的階段性重點訓練,在訓練的不同階段,甚至是在整個訓練周期內將某一競技能力,如速度、耐力或技術作為該時期的訓練重點;而在另一個階段內則必須將某一素質或能力的亞級因子,如速度耐力或途中跑技術作為該階段的主要訓練任務,逐步強化速度性項群運動員的“專項”復合素質(圖8)。而圖7所反映的速度力量性項群運動員的日常訓練就是抓住了該項群的特點,訓練過程中始終將決定本項群運動員競技能力的主導因素——爆發力和技術作為訓練的重點,同時根據運動員的具體情況設置了兩個“力量單元”,通過力量能力的突前發展帶動其他能力的提高。

圖8 速度性項群運動員專項復合素質

4.3 新賽制下速度性項群運動員競技狀態的良性轉移

4.3.1 科學掌控運動訓練方向

運動訓練實踐的主要目標就是通過對運動員施加不同強度負荷刺激,促進運動員競技能力的提高,目前,學界對這一過程的理論闡釋主要有“超量恢復”(Super compensation)學說及“疲勞適應”(Fatigue adaptation)學說。雖然“超量恢復”(Super compensation)學說及“疲勞適應”(Fatigue adaptation)學說都試圖解釋運動員在運動負荷刺激下競技能力提高這一事實,而且“適應”理論在“超量恢復”(Super compensation)研究成果的基礎上,進一步指出“適應”帶有明顯的個體化特征,同時受到人體生理極限的限制,適應的形成不僅取決于刺激,而且受中樞神經的協調和支配。但是依據“應激”理論將運動訓練的生理、生化基礎歸因于機體的“適應”理論,同樣缺乏大量具體實驗數據的支持。

目前已有研究表明,運動訓練同樣存在負效應[27]。也就是說它不但具有提高人體競技能力的正效應,而且具有破壞機體的負效應(圖9)。James Marshall[29]也用圖示清晰地描繪出了運動負荷及其競技表現的綜合效應(圖10)。徐本力[30]教授經過研究指出,劉翔在雅典奧運會之后的2005年共計參賽18次,其中獲得冠軍多達13次,但始終沒有接近或超過雅典奧運會上創造的優異成績。顯然,高水平運動員在奧運競技高峰年之后安排高強度、大比賽量的訓練模式違背了競技狀態形成的客觀規律。聯邦德國著名運動訓練學學者葛歐瑟(Grosser)教授早在1982年就指出:一個奧運會冠軍,在其參加奧運會奪冠之后的第一年,一定要安排為“恢復年”,應明顯的降低訓練負荷,這一年應屬于恢復性訓練,是下一屆奧運會4年全周期中負荷與競技狀態最低的一年[3]。而劉翔的“恢復年”內卻安排了歷年最大的比賽強度和比賽量,導致機體難以從生理和心理方面得到恢復,加劇了疲勞,為后期受傷以及北京奧運會退賽埋下了隱患。因此,運動訓練實踐過程中必須嚴格控制負荷量和強度,在運用“超量恢復”(Super compensation)學說及“疲勞適應”(Fatigue adaptation)學說解釋運動員競技能力變化的同時,科學實施運動訓練計劃,合理誘導運動員最佳競技狀態,將運動訓練“負效應”降低到最低限度,不斷強化運動員訓練過程的“正效應”。

圖9 運動成績的疲勞適應模型

圖10 負荷刺激后機體的疲勞適應效應

4.3.2 運動訓練實踐要認清“專項”

早在20世紀90年代初期,國外就提出了專項本身是運動員專項訓練的核心內容這一命題,并指出完整的專項練習是集身體各種不同能力為一身,對機體構成最全面和最適宜刺激的訓練手段,從而以突出整體和綜合性為主要特征的專項能力得到有效發展。在將專項本身作為發展訓練能力的重要手段的同時,還必須注意到訓練的負荷,尤其是強度的問題,盡量做到負荷上突出強度,內容上突出專項。目前,我國大部分體能主導類項目普遍存在平均訓練強度過高,突出強度較低的問題。這種狀況影響了運動員專項的訓練和專項能力的提高,應當予以重視。但是,強調完整的專項訓練并不意味著盲目增加訓練的強度,過高的訓練強度并不能解決專項訓練水平問題,甚至還可能對運動員專項能力的發展產生阻礙作用。所以,與“專項”脫節的訓練實踐不可能有效指導“專項”的訓練,甚至會將訓練引向歧途。

4.3.3 合理運用“分期”與“板塊”訓練理論

前蘇聯學者維爾赫尚斯基(Verchoschanskij)提出的“板塊”訓練理論,它作為高水平運動員賽間有效訓練方法,可以有效解決當前國際、國內田壇賽事多、賽程短與最佳競技狀態形成、保持這一矛盾,同時也可以強化組成運動員競技能力的單個薄弱因素[19]。作為賽間短期訓練方法,“板塊”訓練理論所倡導的這種小周期又不同于傳統大周期中的“小周期”,在傳統周期中,小周期是大周期的基本組成單位,而板塊結構中的小周期,卻有“準備期、比賽期及恢復期”這一完整結構。

傳統運動訓練“分期理論”將訓練大周期劃分為:準備期、競賽期和恢復期三個時相,與此相對應,運動員的競技狀態要經歷形成、保持和消失三個階段。運動訓練“分期理論”的核心是發展競技狀態, 它針對全年內重大賽事,使運動員在1~2次比賽中獲得最高成績。由此可見,“分期與板塊”訓練理論的出發點以及預期目標并不同。運動訓練“分期理論”的著眼點不僅在于使運動員在一次重大比賽中獲取最好成績,而是關注運動員在多年、多個奧運周期甚至整個運動生涯中多次沖擊最好成績。而“板塊”訓練理論著重強調臨賽前、賽間,針對運動員的某一項薄弱素質,采用訓練內容、訓練負荷、訓練方法和手段的專門化設計[32],在短期內通過集中負荷效應發展運動員的某一兩種素質,使運動員在大賽中充分發揮其長板優勢的同時努力克服其短板效應,實現參賽過程中運動員競技能力點與面有效融合。

“分期” 理論是對“板塊”訓練理論的進一步補充與完善,同時也是當下適應新賽制改革的必然要求,二者存在耦合與互補。教練員在日常訓練、賽前調控、賽間訓練過程中,必須將其融合起來加以運用。但遺憾的是,國內個別文獻僅僅從集中負荷的長期延遲效應這一視角,得出“板塊”訓練理論存在著理論缺陷這一結論[33]。持此種觀點的研究者雖然注意到了“板塊”理論的適用對象是具有獲得優異成績的高水平運動員,但是,并沒有對比這部分高水平運動員與普通運動員的生理差異以及“疲勞——適應”的速度,而是一味地將帶有普遍適應性的集中專項負荷的長期延遲效應推而廣之。

當速度性項群的某一個競技項目或整體競技水平長期停滯不前時,我們不能只僅僅把目光局限在具體的訓練方法和手段上,而更重要的是應該對訓練的理念和思路進行反思,只有這樣,才能在賽事不斷增多的大背景下,順利實現速度性項群運動員競技狀態的良性轉移,創造優異參賽成績。

[1]劉建和,姜濤,李林.目前競技狀態研究中的幾個問題[J].體育科學,2007,27(7):70-74,85.

[2]迪特里希·哈雷.訓練學——運動訓練的理論與方法學導論[M].蔡俊五,譯.北京:人民體育出版社,1985:12,27.

[3]葛歐瑟.運動訓練學[M].田麥久,譯.北京:北京體育學院教務處編印,1983:80.

[4]B.H.普拉托諾夫.運動訓練的理論與方法[M].陸紹中,譯.武漢:武漢體育學院編印,1986:78.

[5]過家興.運動訓練學[M].北京:中國體育科學學會運動訓練學學會組編印,1983:174.

[6]張建華.競技能力結構及其協調模型研究[J].四川體育科學,2006(4):59-62.

[7]熊焰,孔祥寧,李景麗.競技能力結構理論評價[J].天津體育學院學報,2004,19 (1):55-57.

[8]弗·納·普拉托若夫.現代運動訓練[M].唐禮,高大安,譯.北京:人民體育出版社,1991.

[9]TUDOR O.BOMBA.Theory and methodology of Training[M].USA:Human Kinnetiechs,1999.

[10]顧季青.峰前狀態理論及可測量類項群中國優秀運動員峰前狀態的評定與應用[D].蘇州:蘇州大學,2007.

[11]熊焰.競技狀態及其特征剖析[J].體育學刊,2004,11(3):128-130.

[12]VERCHOSCHANSKIJ J.V.Das Ende der “periodisierung” des Sportlichen Trainings im Spitzenspot[J].Leistungssport,1998(5):14-19.

[13]馬特維耶夫·列·巴.運動訓練理論[M].姚頌平,譯.北京:人民體育出版社,2005.

[14]何蕊.競技狀態形成的客觀規律與運動訓練分期理論的辯證統一[J].廣州體育學院學報,2008,11(6):67-69,84.

[15]盧鋒.關于競技狀態幾個問題的思考[J].成都體育學院學報,1993,19(2):42-46.

[16]Верхошанский Ю.В.Теория и методология спортивной подготовки:блоковая система тренировки спортсменов высокого класса[J].Теория иПрактика Физической Культуры,2005(4):2-14.

[17]姚頌平.安排運動訓練過程的現代分歧[J].上海體育學院學報,2010,34(4):3-10,20.

[18]姚頌平.運動訓練分期理論的本質、現狀和發展前景[J].體育科學,2012,32(5):3-11,33.

[19]吳長穩,張健,于奎龍.中國運動訓練學理論研究熱點與前景展望[J].山東體育學院學報,2012,28(2):68-75,107.

[20]李贊.競技狀態的屬性與發展[J].體育學刊,2009,16(3):73-76.

[21]姜濤.關于競技狀態相關問題的探討[J].體育學刊,2009,16(1):82-84.

[22]葛歐瑟.運動訓練學[M].北京:人民體育出版社,1999:188-189.

[23]SELUJANOV V.H.Die historisch-wissenschaftliche Einordnung der Konzeption der “periodisierung des Trainings” und ihrer Kiritik[J].Leistungssport,2011(2):11-13.

[24]陳小平.訓練學的起源與發展[J].中國體育科技,2001,37(1):11-13.

[25]Матвеев Л.П.П роблема периодизации спортивной тренировки[M].Физическая культура и спорт,1964.

[26]Verchoschanskij J.V.Effektiv trainieren[M].Berlin,1988:149.

[27]張建華,楊國慶,孫璞.運動訓練的負效應及其特征[J].體育文化導刊,2011(4):63-66.

[28]Verchoschanskij J.V.Die Prinzipien der Origanisation des Trainings von Sportlern hoher Klasse im Jahreszyklus[J].Teorijai praktika fizic Kult,1991(2):24-31.

[29]JAMES MARSHALL.Advanced strategies for bringing your performance to a peak at just the right time [EB/OL].(2012-06-11)[2014-03-20].http://www.pponline.co.uk/encyc/periodisation.html.

[30]徐本力.從潛能學角度對劉翔打破男子110 m欄世界紀錄若干非常態因素的訓練學思考[J].天津體育學院學報,2007,22(3):191-195.

[31]LOREN Z F, CHIU M S.The fitness fatigue model revisited: implications for planning short- and long-term training [J].Strength Conditioning J, 2003, 25 (6):42-51.

[32]許世巖.板塊結構下的集中負荷效應訓練[J].體育學刊,2008,15(9):84-88.

[33]崔東霞,李釗.比較與批判:生理學與方法學視野下的分期與板塊訓練理論[J].上海體育學院學報,2012,36(4):72-75.