認知語境視域下跨文化交際能力培養研究

向 曉

(湖南生物機電職業技術學院 人文科學院,湖南 長沙410127)

近年來跨文化交際能力培養受到高度重視,現有的研究成果主要強調靜態語境中理論的指導、語言文化知識的導入和應用,因此學生在真實的國際交往中跨文化交際能力并不理想。本文將在認知語境視域下結合語言思維過程和跨文化交際特征探究語言交際模式,以便習得者能根據實際需要恰如其分地運用已學的語言文化知識有效控制交際過程提升跨文化交際能力。

1 研究基礎

Sonia Vandepitte 認為“認知語境是一個心理建構體(psychological construct),不是預先設定的”[1]。語用者對信息超載部分推導不一定要依賴具體的語境,因為語用者通過經驗已經把有關的具體語境內在化、認知化了[2]。人們在國際交往中,會結合自己頭腦中存儲的語言文化知識根據需要進行選擇、整合、推理、輸出。因此,跨文化交際能力培養不需要次次親臨現場,在認知語境視域下通過知識心理建構指導,可使學生跨文化交際能力得到提升。

2 認知語境視域下跨文化交際心理過程

2.1 語言交際心理過程

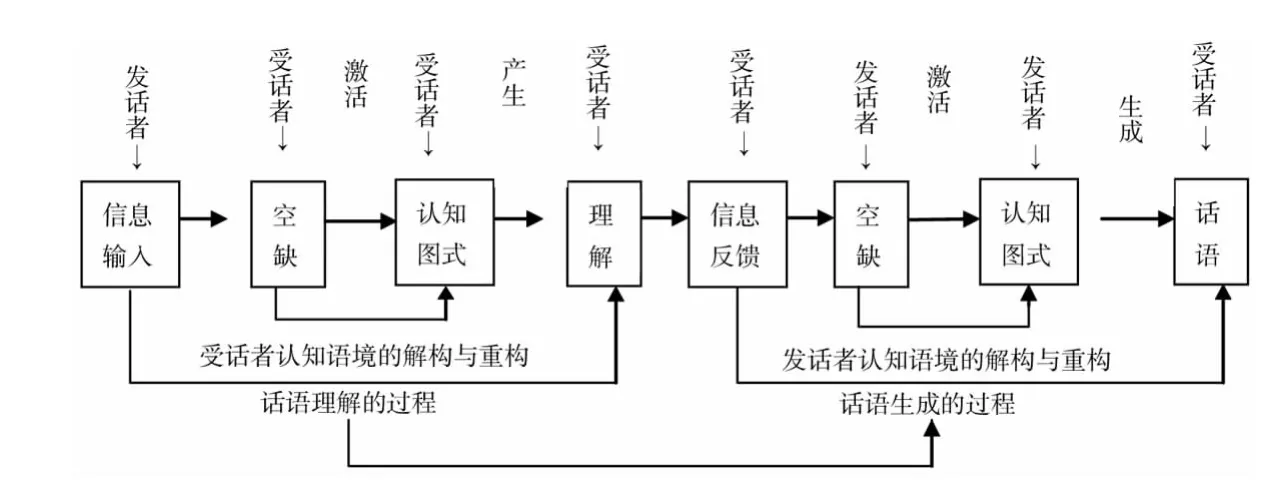

跨文化交際能力的培養離不開語言的交際過程,而交際過程主要涉及兩個重要的心理過程。第一個心理過程是話語理解的過程。在語言的交際過程中,發話者輸入信息,激活受話者原有認知圖式,新信息與舊信息建立聯系,原有的潛在認知語境解構,文化缺省信息獲得補充,現有的圖式結構得到擴展,形成更大的圖式結構,在此過程中與信息相關的知識作為新的語境假設,無關的知識被排除,原有的語境假設在話語理解過程中不斷選擇,形成新的認知語境。當受話者與發話者應用的認知環境中具有互為顯映的部分時話語獲得理解,顯映的部分越多理解越深刻;第二個心理過程是話語生成過程,受話者反饋信息,發話者利用“心理完形”填充圖式缺省所留下的空位,發話者的認知圖式受到激活,同樣,與信息相關的知識作為新的語境假設,無關的知識被排除,構建新的認知語境;交際主體在認知語境的解構與重構過程中,反饋信息、生成話語(如圖1)。

圖1 語言交際心理過程構建模式

2.2 跨文化交際心理過程與語言交際心理過程

跨文化交際是語言交際中的一個類型,它具有語言交際的普適性特征,語言交際心理過程構建模式同樣適合跨文化交際心理過程的構建;但交際主體中的說話者和受話者由于受到不同政治、經濟、區域、信仰、習俗等文化因素的影響,常常給正常交際帶來阻礙。同一文化語境中的說話主體的信息輸入主要強調語言信息的得體和準確,但在跨文化交際中既要強調語言信息,更要強調文化信息。如:中國人常把鐘乳石描述成孫悟空、豬八戒、老壽星,但在大部分西方人的心理缺乏相應的認知圖式,難以理解和對信息作出反饋;但如果把鐘乳石描述成米老鼠、唐老鴨、圣誕老人,那么很快就會激活他們潛在的認知圖式,鐘乳石的結構和形狀就會栩栩如生呈現在他們眼前。因此,在跨文化交際過程中語言信息和文化信息的完美結合對話語的理解和生成都很重要。

3 認知語境視域下跨文化交際能力的培養

3.1 結合認知語境建構培養學生跨文化交際能力

認知語境的建構基礎包括物體環境、認知圖式和認知能力。物體環境是語言交際的空間場所;認知圖式是語言交際的思維基礎;認知能力是實現跨文化交際的保證。物體環境和認知圖式是認知語境建構的硬件基礎;認知能力則是認知語境建構的軟件基礎[3]。認知語境實際上是一個動態語境,聽話者的認知能力、語言文化素養制約著聽話者對語境假設的選擇。

3.1.1 營造多維物體環境

物體環境主要指來自外界的刺激如物體、圖象、字符、聲音等。多媒體教學可以集圖象、聲音、文字于一體,通過豐富多彩的圖文信息和影象資料可以營造生動形象的模擬語境,語言和文化滲透其中,例如:《走遍美國》第19 集西方婚禮的習俗和過程通過影象資料不僅栩栩入如生的展現語言交際過程,而且,在每一幕的交際過程中,都有文化習俗的導入;在第一幕中可以了解到新郎如果在婚禮開始前看見新娘被認為是不吉利的;在第二幕中可以了解到另一個傳統的習慣,在婚禮上,新娘要穿一件舊的、一件新的、一件借來的和一件藍色的會帶來好運氣。

3.1.2 豐富學生認知圖式

加強百科知識的導入可以豐富學生認知圖式,提高語境效果。提升學生多元文化素養圖式是“信息在長期記憶中的儲存方式之一,是圍繞一個共同題目或主題組成的大型信息結構”[4];圖式是認知語境的心理表征,是認知語境建構的基礎;如果圖式豐富,促進話語的理解;如果圖式欠缺,就不能理解或產生誤解。在跨文化交際中,既要引進西方文化,又要把中國的文化推向世界;介紹中國傳統文化如儒、佛、道家文化以及中國古代的宗教、文化、藝術、名家習俗以及科學技術,與西方的圣經和西方宗教以及西方風俗習慣通過典型案例進行類比,實現文化共贏文化共享。

3.2 從認知語境的建構主體培養學生跨文化交際能力

認知語境的建構整合必須由認知主體來完成,認知主體包括發話者和受話者;主體性、主體間性、主客體間性。在語言教學過程中,教師和學生是認知主體,教師和學生的素養、教師和學生的互動關系、教師和學生與客觀環境的關系在語言的跨文化交際過程中擔負重要作用;因此,充分調動建構主體的主觀能動性有助于跨文化交際能力的培養。

3.2.1 主體性的發揮

在語言交際的心理過程中,認知主體從自己的語言基礎、興趣、信念、態度、知識等出發建構整合認知語境。教師和學生都屬于認知主體,在語言交際的心理過程中,教師按照教學標準結合語言文化知識給學生提供知識要點、語境線索并設計教學任務;學生各自按照自己的理解并結合自己的語言基礎、興趣、信念、態度等構建富有個性的認知語境。下面是來自課堂的案例:

2013 年5 月,一位教師給學生上聽說課時,其中,聽力材料中有一個短對話,主題是怎樣去火車站,涉及到問路方面的一些日常用語,于是想訓練一下這些用語,要求學生充分利用教室設施和教室里的人力資源,構建情景,建議多人組合,也可以一人獨白。甲班學生是理科生,第一組是2 位男生,涉及的對話情景是外地人向本地人問路,她們把教室中的過道當作街道,講桌當作拐彎處,教室的出口當作目的地;第二組是3 位女生,涉及的對話情景是在迎新的時候一位新生想找一位老鄉于是請求老生帶路,幫她尋找;第三組是2 位女生,涉及的對話情景是一位強盜把一位街坊居民騙到無人的地方進行搶劫。乙班學生是文科生,第一組是2 位女生和一位男生,女生先上臺,她說今天想代表班上的另外一位女同學向她的男朋友表白一下,但是不知道他在哪里,于是要求她的室友帶路,去會見假設中的男朋友;第二組,班上的學生強烈要求,第一組的男生向他心中的女朋友表白;第三組,是一位女生給他們致證婚詞。

甲班學生第一組是2 位男生,這2 位男生是兩位性格沉穩的學生,所以對語境的構建基本上順從常規,我問他們為什么選擇這個情景,其中一位說他是廣東人,初次來到湖南人生地不熟,來學校也是問著來的;第二組是3 位女生,她們說初次來到學校,就是學姐們帶她們找老鄉、去銀行、去醫院,心存感謝之意;第三組是2 位女生,同學們異口同聲地回答了我的問題,說那個“強盜”平時專門找他們開心。由此可知生活經歷是影響認知語境構建的主要因素。乙班學生是文科生情感豐富,情景會話中體現了他們對未來生活的憧憬與向往;同時,說明興趣、愛好和心理需求也是影響認知語境構建的重要因素。在上面的教學案例中,教師根據教學標準,設計教學任務,合理限制教學內容,讓學生充分展示自己的喜好和個性,把課堂氣氛一步一步引入高潮,語言文化知識在認知語境的解構和重構過程中實現融合和內化,為知識的再次利用儲備了潛在的認知資源。

3.2.2 主體間性發揮

在認知語境下,主體間性具體表現為教師和學生的關系;教師是教學活動中的主導者,學生是教學的主體。教師是主體性教學活動的設計者,教師在組織教學活動之前,必須結合教育對象制訂教學標準,根據教學標準確定教學內容,合理安排教學程序,挑選教學情景,組織教學活動;學生是教學的主體,教師在教學中必須最大限度地調動學生的積極性和主動性;鼓勵學生大膽思考,結合語言文化知識要點靈活設計活動情景,體現活動個性;此外,教師結合學生學習情景中存在的問題,進行指導。

3.2.3 主客體間性發揮

主客體間性指認知主體從主體自身與當前客觀的物體環境之間的關系。在具體的教學活動中,教師作為認知主體中的主導者,使教學緊密聯系課堂環境,充分利用一切有利因素,渲染課堂氣氛;使教學主體充分發揮主觀能動性。例如:教師走進教室,學生異口同聲:“Good Morning,Teacher Liu”。這時教師借此語境可以對中西國家的稱謂習慣進行對比性介紹,在英美文化中如果“劉老師”是男性,一般稱呼為Mr. Liu;如果“劉老師”是女性,一般稱呼是Miss,Mrs. or Ms Liu,Miss 是未婚女士,Mrs.主要用于已婚女士,Ms 與婚姻無關的女性敬稱詞,是婦女爭取平等的產物。在此教學案例中,如果教師只針對具體語境中的“Teacher Liu”進行更正,那么其他稱謂習慣在學生的認知圖式中仍然是空缺,今后類似的情景還可能繼續出現表達不得體的現象。這位教師作出多種假設,多方調動頭腦中的相關圖式,構建多個認知語境,使常見的西方稱謂習慣得到體現,學生的應變能力獲得提升。

3.3 以語言交際過程為導向培養學生跨文化交際能力

語言交際能力的培養離不開語言的交際過程,教師和學生跨文化知識在交際和互動的過程中通過認知語境的解構和重構理解、吸收、內化,最后自由地運用于跨文化交際的傳輸過程。下面結合語言交際過程中的兩個心理過程,培養學生跨文化交際能力。

話語理解過程:信息輸入→圖式空缺→認知圖式→理解。在信息輸入過程中,發話者把信息輸入受話者,受話者圖式空缺得到填補,激活受話者相關圖式并融合到受話者已有的相關圖式中,產生新圖式,再從新圖式中提取相關知識理解獲得的話語信息。在這個過程中,新信息導入和同化很重要。如果通過知識導入,聽者仍然無法理解或造成誤解,繼續輸入更多背景信息;隨著輸入信息量的增加,使頭腦中原有的圖式得到同化;借助于心理完形,圖式獲得補充、完善,形成較高層次圖式,以便激活頭腦中較大圖式;在此過程中只有激活正確圖式輸入信息才能獲得理解。

話語生成過程:信息反饋→知識空缺→認知圖式→理解。受話者對發話者輸入反饋信息;反饋信息彌補發話者圖式知識空缺,激活發話者原有認知圖式并與反饋信息同化、補充、完善,在發話者頭腦中形成新圖式;再從新圖式中提取相關知識,理解獲得的反饋信息。如果對方無法理解或造成誤解,繼續輸入更多的背景信息,填補問題情景中的缺口,使對方理解;也可以通過順應、協調、重構等方式回復對方,使對方滿意。由于中西文化的差異,在跨文化交際中受話者和發話者之間的交流常常存在許多誤區,可以通過交流,達成理解;也可以采取順應的方式迎合對方心理。第一種方法有助于多元文化的形成和民族之間的相互尊重;第二種方法有助于構建和諧關系,解決非原則性分歧。

4 結 語

跨文化交際能力的培養離不開語言的交際過程,而交際過程主要涉及兩個重要的心理過程。第一個心理過程是話語理解的過程。第二個心理過程是話語生成過程。結合交際過程認為要從這三個層面培養學生跨文化交際能力:第一,結合認知語境的建構基礎培養學生跨文化交際能力;第二,結合從認知語境的建構主體培養學生跨文化交際能力;第三,以語言交際過程為導向培養學生跨文化交際能力。此外,培養跨文化交際能力是外語教學主要任務。培養目標不僅要求學習者了解語言對象國的文化背景,而且要求學習者在跨文化交際過程中能根據不同語境具有隨機應變能力。

[1]Vandepittea S. Pragmatic Function of Intonation:Tone and Cognitive Environment[J].Lingua,1989,79(4):265 -297.

[2]熊學亮.語用學和認知語境[J].外語學刊,1996(3):1 -7.

[3]胡 霞.認知語境研究[D].杭州:浙江大學,2005.

[4]向 曉.旅游英語語言認知解讀[M]. 北京:光明日報出版社,2012.