農(nóng)村工社會融

韓靜

摘 要:當(dāng)前,農(nóng)民工群體內(nèi)部出現(xiàn)代際分化的顯著特征。分析了兩代農(nóng)民工在經(jīng)濟、社會和心理融入的差異,結(jié)果表明,兩代農(nóng)民工在經(jīng)濟和心理融入上差異明顯,在社會融入上無明顯差異;不同的經(jīng)濟和心理融入,導(dǎo)致了他們不同的個人行為選擇;相對于老一代農(nóng)民工,新一代農(nóng)民工社會融入的程度更加突出。

關(guān)鍵詞:代際差異;農(nóng)民工;社會融入

中圖分類號:F321 文獻標(biāo)志碼:A 文章編號:1673-291X(2014)05-0061-02

一、研究的必要性

2012年我國農(nóng)民工數(shù)量已達到2.6億左右。基于農(nóng)民工群體數(shù)量不斷增長,其群體內(nèi)部出現(xiàn)了代際分化,即老一代農(nóng)民工和新一代農(nóng)民工。隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程的加快,老一代農(nóng)民工因年齡增大逐漸陸續(xù)地返鄉(xiāng),致使老一代農(nóng)民工比例不斷下降,新一代農(nóng)民工將逐漸取代其社會主體位置。就二者目前并存現(xiàn)狀來看,當(dāng)今社會只存在一小部分老一代農(nóng)民工,而老一代農(nóng)民工因年齡增大逐漸陸續(xù)地返鄉(xiāng),年輕的新一代農(nóng)民工正登上現(xiàn)代發(fā)展的舞臺并逐漸取代老一代農(nóng)民工的位置,兩代農(nóng)民工在經(jīng)濟和心理層面與差異較明顯,在社會層面兩代農(nóng)民工無明顯差異。農(nóng)民工群體渴望被社會接納,融入社會,卻被社會排斥,處在弱勢地位,就業(yè)、教育和社會保障都不能使其安居樂業(yè),這是社會穩(wěn)定潛在的不安因素。所以,幫助和妥善處理農(nóng)民工群體融入社會問題,將其納入城市居民的社會保障體系中,不僅有利于城鎮(zhèn)化健康有序發(fā)展,更重要的是利于社會的長治久安和和諧社會的構(gòu)建。

二、農(nóng)民工社會融入的代際差異

(一)經(jīng)濟融入的代際差異

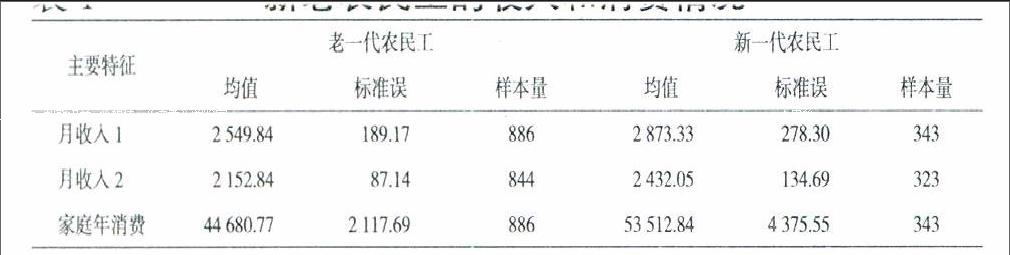

兩代農(nóng)民工的經(jīng)濟層面的代際差異主要表現(xiàn)在務(wù)工收入和消費、就業(yè)類型和職業(yè)類型兩個方面。

一是務(wù)工收入和消費的代際差異。兩代之間的工作時間差異并不是很明顯。老一代農(nóng)民工工作技術(shù)水平相對于新一代農(nóng)民工要低一些。在平均每月收入上,兩代之間的收入仍然存在著比較明顯的差異。在家庭年消費的差異上,顯而易見,新一代農(nóng)民工也要高于老一代農(nóng)民工。見表1。

表1 新老農(nóng)民工的收入和消費情況

注:月收入1根據(jù)調(diào)查原始數(shù)據(jù)計算。

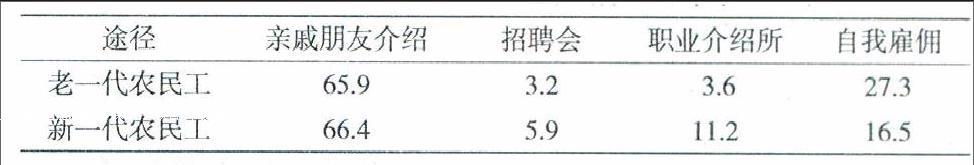

二是就業(yè)途徑及職業(yè)類型的代際差異。由表2可知,親戚朋友介紹是兩代農(nóng)民工主要的就業(yè)途徑,但是,新一代農(nóng)民工更多地采取招聘會、職業(yè)介紹所等途徑求職,老一代農(nóng)民工已經(jīng)有較多比例開始自主創(chuàng)業(yè)。同時,老一代農(nóng)民工“自我雇傭”(27.3%)的比例高于新一代農(nóng)民工(10.8%)。究其原因,是社會經(jīng)驗、社會關(guān)系加上年齡增加后的積蓄等資源和資本的積累和運用能力強于新一代農(nóng)民工。見表2。

表2 代農(nóng)民工就業(yè)途徑情況(單位:%)

(二)社會融入的代際差異

兩代農(nóng)民工在社會層面的代際差異主要表現(xiàn)在社會關(guān)系和社會互動兩大方面。

一是社會關(guān)系的代際差異。城市生活方式的重要指標(biāo)之一是休閑娛樂活動。農(nóng)民工在業(yè)余時間選擇什么娛樂活動方式,不僅反映出農(nóng)民工思想觀念的變化程度,而且也能了解到農(nóng)民工融入城市生活的程度。見表3。

表3中前三位數(shù)據(jù)表明,兩代農(nóng)民工之間沒有表現(xiàn)出明顯的差異。由此可見,農(nóng)民工在城市的交友類型仍然以同鄉(xiāng)為主,主要是以有類似生活或者工作經(jīng)歷的同類人為主要交往對象。

表3 兩代農(nóng)民工交友類型的情況(單位:%)

二是社會互動的代際差異。表4表明,老一代農(nóng)民工參加社區(qū)活動方面,45.5%農(nóng)民工不知道社區(qū)組織活動,50%農(nóng)民工從來沒有參加過社區(qū)組織的相關(guān)活動;第二代農(nóng)民工中55.6%不知道社區(qū)組織活動,43.2%的農(nóng)民工從來沒有參加過社區(qū)組織的相關(guān)活動。數(shù)據(jù)顯示,兩代農(nóng)民工在參加社區(qū)組織的活動方面不存在明顯的差異。

表4 新老農(nóng)民工參加社區(qū)活動情況(單位:%)

根據(jù)表4,老一代農(nóng)民工參加社區(qū)活動方面,45.5%農(nóng)民工不知道社區(qū)組織活動,50%農(nóng)民工從來沒有參加過社區(qū)組織的相關(guān)活動;第二代農(nóng)民工中55.6%不知道社區(qū)組織活動,43.2%的農(nóng)民工從來沒有參加過社區(qū)組織的相關(guān)活動。數(shù)據(jù)顯示,兩代農(nóng)民工在參加社區(qū)組織的活動方面不存在明顯的差異。

表5 新老農(nóng)民工遇到困難時向社區(qū)求助情況(單位:%)

由表5可知,當(dāng)社會生活中出現(xiàn)經(jīng)濟或其他出現(xiàn)困難時,老一代農(nóng)民工66.7%選擇不會向居委會或者街道辦組織等求助,新一代農(nóng)民工84.4%表示很少會求助。數(shù)據(jù)表明,當(dāng)遇到困難時,大部分農(nóng)民工不會考慮向社區(qū)等組織求助,這表明了農(nóng)民工對務(wù)工所在地的社區(qū)并沒有產(chǎn)生真正的信任感和歸屬感。兩代農(nóng)民工在遇到困難時向社區(qū)求助的意愿方面沒有明顯的差異 。

(三)心理融入的代際差異

心理融入的代際差異主要表現(xiàn)在城市現(xiàn)代觀念和城市歸屬感兩方面。

一是城市現(xiàn)代觀念的代際差異。農(nóng)民工提高自身的勞動技能和就業(yè)能力的主動意愿一定程度上能從培訓(xùn)意愿上反映出,同時反映出農(nóng)民工是否具有樂于接受新經(jīng)驗并樂于提升城市現(xiàn)代價值觀念。農(nóng)民工自我發(fā)展、自我提升的意識越強烈,培訓(xùn)意愿就越強,這對農(nóng)民融入城市社會將會起到更大的促進作用。由表6得知,老一代農(nóng)民工中71.2%不愿意接受培訓(xùn),而新一代農(nóng)民工中有75%愿意參加培訓(xùn),他們自我發(fā)展、自我提升的意識和主動性較老一代明顯強多了。見表6。

表6 兩代農(nóng)民工對培訓(xùn)意愿情況(單位:%)

二是城市歸屬感的代際差異。根據(jù)表7老一代農(nóng)民工中

表7 兩代農(nóng)民工自我身份的判斷(單位:%)

表7顯示,85.9%認為自己仍然是農(nóng)民,而新一代農(nóng)民工認為自己不是農(nóng)民的比例明顯提高,高達到31.1%,表明新一代農(nóng)民工中相當(dāng)比例的人對自我身份的認同不再局限于原有的制度性身份。但總體數(shù)據(jù)顯示,兩代農(nóng)民工中多數(shù)人仍然認為自己的身份是農(nóng)民,表明絕大多數(shù)農(nóng)民工對自我身份的認同仍然以制度性身份為主,沒有對城市產(chǎn)生歸屬感。究其原因,當(dāng)前的政策、城市居民對外來務(wù)工農(nóng)民工的態(tài)度等因素有著密不可分的關(guān)系。總體調(diào)查結(jié)果表明兩代農(nóng)民工在對自我身份的認同方面存在明顯的差異。endprint

放棄自家宅基地意愿也是衡量農(nóng)民工的鄉(xiāng)土認同感的重要指標(biāo)之一,是否愿意放棄農(nóng)村的宅基地而獲得城市戶口,從某個方面反映出農(nóng)民工對城市的歸屬和認同程度。根據(jù)表8可見,老一代農(nóng)民工中90.9%不愿意放棄農(nóng)村宅基地,而新一代農(nóng)民工中不愿意放棄農(nóng)村宅基地的比例下降為53.3%。顯而易見,新一代農(nóng)民工對鄉(xiāng)土認同感、土地的依戀程度明顯在逐步減弱。見表8。

表8 兩代農(nóng)民工放棄宅基地的意愿情況(單位:%)

留在城市社會的意愿直接反映了農(nóng)民工對城市的歸屬程度,留城意愿越高,說明農(nóng)民工的鄉(xiāng)土認同感越低,對城市的歸屬感越強。表9數(shù)據(jù)顯示,老一代農(nóng)民工中65.2%不愿意留在城市,而新一代農(nóng)民工中高達72.7%的人愿意留在城市,表明新一代農(nóng)民工的鄉(xiāng)土認同感較低,對城市的認同感較高。數(shù)據(jù)結(jié)果表明兩代農(nóng)民工在留城意愿方面存在明顯的差別。見表9。

表9 兩代農(nóng)民工留在城市社會的意愿情況(單位:%)

留在城市社會的意愿直接反映了農(nóng)民工對城市的歸屬程度,留城意愿越高,說明農(nóng)民工的鄉(xiāng)土認同感越低,對城市的歸屬感越強。表10數(shù)據(jù)顯示,老一代農(nóng)民工中65.2%不愿意留在城市,而新一代農(nóng)民工中高達72.7%的人愿意留在城市,表明新一代農(nóng)民工的鄉(xiāng)土認同感較低,對城市的認同感較高。數(shù)據(jù)結(jié)果表明兩代農(nóng)民工在留城意愿方面存在明顯的差別。見表10。

表10 兩代農(nóng)民工留在城市社會的意愿情況(單位:%)

三、基本結(jié)論

自1989年民工潮以來,農(nóng)民進城務(wù)工的歷史已有20余年,這是我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程中的必經(jīng)之路。綜上所述,兩代農(nóng)民工在經(jīng)濟和心理融入方面存在顯著差異,社會融入方面無明顯差異。相對于老一代農(nóng)民工,新一代農(nóng)民工融入社會的欲望強、程度深。由于成長背景和教育程度不同,他們的經(jīng)濟收入和消費情況勢必比老一代要高。由于新一代農(nóng)民工基本上沒有務(wù)農(nóng)經(jīng)驗,他們對鄉(xiāng)土的認同感較弱,而對城市的歸屬感比較強烈,渴望留在城市。值得注意的是,新一代農(nóng)民工對自身的教育培訓(xùn)意識也比老一代農(nóng)民工強烈,說明他們對自我發(fā)展、自我提升的欲望強烈,希望盡快融入社會。隨著時間的推移和城鎮(zhèn)化的發(fā)展,新一代農(nóng)民工的比重會逐年增大,同時他們的就業(yè)和定居在城市的機會也會增加。可以預(yù)見,隨著農(nóng)民工與城市發(fā)展并存下去并且向市民轉(zhuǎn)變的比例逐步增大,未來如何應(yīng)對新一代農(nóng)民工這一新群體,已經(jīng)成為城鎮(zhèn)化無法避免、必須解決的重大理論和現(xiàn)實問題。

參考文獻:

[1] 周瑩.青年與老一代農(nóng)民工——融入城市的代際比較研究[J].中國青年研究,2009,(3).

[2] 楊聰敏.農(nóng)民工權(quán)利平等與社會融合[M].杭州:浙江工商大學(xué)出版社,2010.

[3] 國務(wù)院發(fā)展研究中心課題組.農(nóng)民工市民化[M].北京:中國發(fā)展出版社,2011.

[4] 劉建娥.農(nóng)民工融入城市的影響因素及對策分析[J].云南大學(xué)學(xué)報,2011,(10).

[5] 劉彩云,黃國清.農(nóng)民工市民化代際差異實證分析[J].中國農(nóng)村科技,2012,(9).[責(zé)任編輯 王 莉]endprint