城鄉一體化的智慧城市建設模式與對策研究

蘇 曄

(清華大學 高校德育研究中心,北京100084;河北工業大學 馬克思主義學院,天津300401)

智慧城市是由IBM公司首次提出,把新一代信息技術充分運用在城市的各行各業之中的基于知識社會下一代創新(創新2.0)的城市信息化高級形態。[1]作為伴隨互聯網、物聯網、云計算等信息技術發展應運而生的全新城市建設模式,智慧城市正為全球所關注。從價值角度而言,智慧城市包含著智慧技術、智慧產業、智慧服務、智慧治理、智慧人文、智慧生活等內容。從功能角度而言,智慧城市包含智慧交通、智能電網、智慧醫療、智慧環保、智慧企業、智慧家庭等諸多方面。目前,我國各地的智慧城市建設方興未艾,截至2013年8月5日,住建部先后兩批對外公布的國家智慧城市試點,合計達193個之多。

智慧城市的建設模式是目前學界、政界、業界熱議的重要內容,體現著我國智慧城市發展的規劃方向。智慧城市、智慧城鎮、智慧鄉村等概念迅速涌現,各界關于如何建設智慧城市,以何種標準、模式構建等問題展開了深入的討論。智慧城市的頂層設計應該以宏觀的、長遠的眼光制定發展戰略,必須顧及人與自然、人與社會的可持續協調發展,構筑生態智慧環境。因此,從區域發展角度,平衡城鄉關系、協調互補,打造城鄉一體化的智慧城市,是智慧城市建設未來的努力方向和總體目標。黨的十八大報告提出,“加快完善城鄉發展一體化體制機制,促進城鄉要素平等交換和公共資源均衡配置,形成以工促農、以城帶鄉、工農互惠、城鄉一體的新型工農、城鄉關系”,為城鎮化發展和解決“三農”問題指出了新方向。[2]智慧城市能夠利用新一代信息通信技術,形成覆蓋城鄉的規劃、建設、管理、服務智能化,縮小城鄉差距,促進農村經濟、生活快速發展,是城鄉一體化發展的良好契機和路徑選擇。

一、城鄉一體化的智慧城市建設模式

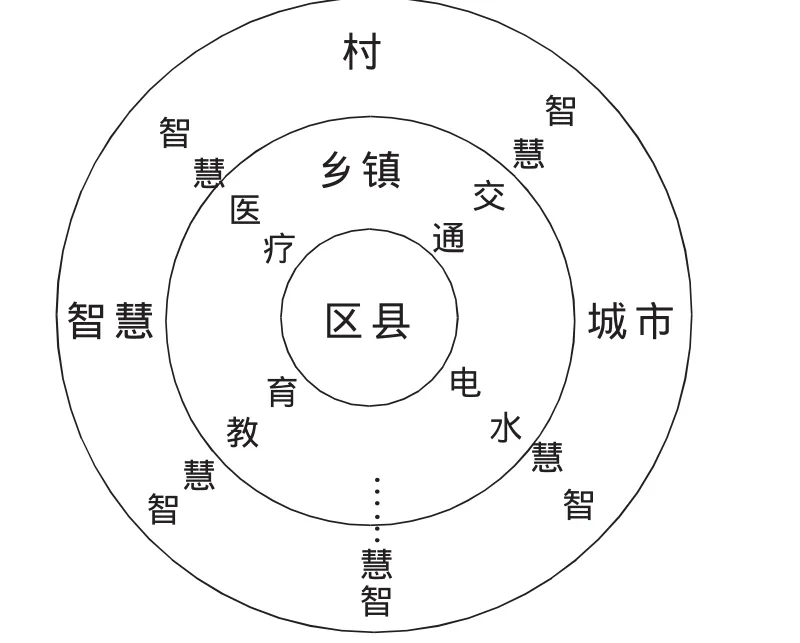

智慧城市建設以“城鄉一體化”為目標導向,注重農村與城市經濟發展相結合,智慧城鄉相互補充、協調發展,實施過程中避免城鄉條塊分割、重復建設,合理規劃智慧發展模式,實現城鄉資源、人員、生產、分配的統籌兼顧與可持續發展,模式結構如圖1所示。

圖1 智慧城市模式結構

1、硬件基礎設施全覆蓋

在市區大規模鋪設光纖、設備等硬件基礎設施,建立物聯網、云計算信息技術為支撐的綜合服務平臺,按照網絡化、節點式模式將市政交通、水電、能源智能連接,重點推進城市感知系統的建立、城市運營海量信息的捕捉和處理、信息決策系統等基礎設施。加強農村信息化硬件配套,實現光纖鋪設到村戶,電腦、互聯網或移動網絡全面覆蓋農村。以智慧農業、智慧鄉村[3]為目標,通過政府主導、企業承建方式,盡可能優化整合現有硬件資源;在城鄉共建基礎上,鋪設覆蓋城鄉的光纖、水電、能源等智慧網絡系統,實現城市與鄉村在交通、能源、產業的智能化無縫接軌,分階段、分步驟逐步完成城鄉硬件設施配置。

2、城鄉業務系統對接

市區內通過建立智慧交通、智慧能源、智慧醫療、智慧教育、智慧社區、智慧家庭等業務系統,為居民建立智慧生活新形態。以智慧生態文明和美麗城市為理念,構筑新型城市概念,緩解交通、能源壓力,減少浪費與污染。在農村,建立與城市緊密連接的智慧交通、智慧能源、智慧水電網等,開發與城市相同待遇、業務相連的智慧醫療、智慧教育、智慧社保等民生系統,保證農民生活與城市居民相差無異。這就需要頂層設計部門規劃發展智慧市區的同時兼顧農村,設立覆蓋區縣、鄉鎮和村的整合業務系統,市區在數字化基礎上進行智能化升級,而尚未實現數字化的廣大農村地區可以發揮后發優勢,直接邁入智能化生態環境。在具體項目建設過程中,為了避免城市與鄉村的割裂,應該采用逐步投入,預留對接口等系統設計,防止條塊分割和低水平的重復建設。

3、實現網絡“村村通”

隨著傳統產業部門牽頭實施的農村基礎設施“村通工程”,如郵政、電力、公路、電視、電話等逐步完成,下一階段的目標就是著手實施網絡“村村通”等智慧工程。電信和廣電部門實施“村通工程”主要依靠行政命令。今后政府可以與市場相結合,采用財政全額補貼,引入其他融資體制,包括發行股票債券或采取“公共工程特許權(BOT)”等模式。[4]有些地區已經開展該項目,提出未來三年,農村寬帶速率達到4兆以上,基本實現村村通寬帶。我們以智能化、生態化投入新農村建設,不僅實現寬帶網絡“村村通”,更要在農村全面鋪開網絡、信息、交通、水氣電等系統,實現村與鄉鎮、村與村之間互聯,以智慧“村村通”形式構建智慧城市的網狀結構。加強硬件基礎建設的同時,更注重軟件環境培育,對農民進行信息知識的教育與培訓,提升農村信息化開展的能力和條件。

4、打造城鄉一體化

智慧城市的目標不是智慧市區、智慧鄉村的孤立發展,而是城市與鄉村互動發展,以工業反哺農業的系統工程。通過建立城鄉智慧交通、能源、水電互聯互通的基礎設施,將智慧醫療、智慧教育、智慧技術、智慧社區等民生系統由城市延伸至農村,擴大農村的智能、生態生產、生活空間,使農民脫貧致富。其次,重點建立智慧農業系統,以農業供應城市工業,采用國家補貼等方式,降低農產品價格,提高農民生活水平,縮小城鄉差距。以城鎮化發展目標,打造現代化村落、鄉鎮的“智慧鄉村”文明,將信息、資源、技術等現代化符號引入農村,與城市同步發展,共建城鄉一體化智慧城市模式。

二、智慧城市城鄉整合存在的問題

1、觀念意識的誤區

很多地方政府部門提出的智慧城市解決方案,首要目標是面對市區居民的生產和生活,很少顧及農村地區。而廣大農村地區信息化水平低,缺少信息意識,相關政策和制度、資金和人員準備不足。很多人將智慧城市理解為新一輪的互聯網建設,目標就是鋪設光纖和寬帶連接,并沒有認識到智慧城市是智能、生態規劃與建設的綜合系統工程,觀念上存在著偏差。

2、軟硬件環境不足

智慧城市建設需要大規模的基礎設施建設,實現城鄉寬帶網、數字電視網和新一代互聯網建設三網融合,資金和技術準備尚不充分。對于偏遠、貧困的鄉村,經濟落后、資金短缺是阻礙其信息化發展的重要因素,光纖、互聯網鋪設等工程很難完成。對于人口過多、交通擁擠、污染嚴重的市區,建立智慧交通、智慧能源、智慧醫療等智慧生態城市系統將是重點和難點。由于傳統產業部門存在著長期行業問題,如交通難、看病難等,導致各項智慧業務跟不上。智慧城市實施過程中,還存在著路徑依賴、技術壟斷風險、云計算安全風險、物聯網的安全風險等技術問題。另外,相關人員素質與水平能力不足嚴重影響智慧城市的推進,尤其是廣大農村地區,農民文化程度不高,影響網絡入戶的開展等。

3、政府的政策規劃缺乏

智慧城市建設從決策上缺少扶持農村信息化發展的政策制度,政府部門處在提升城市智能化的階段,工作重點放在市區。例如,河北秦皇島作為試點智慧城市,提出未來3-5年,將建設覆蓋全市、具有國際一流水準、有線與無線相結合的立體寬帶通信信息服務網絡和“智慧城市”云計算服務平臺。而政府出臺的農村信息化方面的政策很少,很多農村地區的信息化水平仍然十分落后,如河北陽原縣鄉鎮級政府電腦人均占有率僅有18.6%,辦公系統經常使用率僅達55.8%。由于城鄉經濟發展水平不平衡,長期以來對農村建設投入不足,政府缺少專門的城鄉一體化策略規劃,在智慧城市建設過程中,很容易造成新的城鄉斷裂或重復建設等問題,形成智慧城市后期建設的瓶頸。

三、城鄉一體化的智慧城市建設對策

1、注重頂層設計,樹立意識觀念

決策部門應從頂層設計城鄉一體化導向的智慧城市發展規劃,以城鄉一體化的視角全方位考量,促進城鄉共同發展。在城市,加大試點市區的投入力度,不僅具備硬件改觀的技術理念,還要樹立智能化、生態化發展理念。在農村,促進鄉村信息意識、信息能力、信息制度的建立,落實農村智慧設施應用,樹立智慧農村觀念意識。拓寬城鄉連接,培養城鄉共繁榮意識,做好城鄉一體化發展準備,更好地滿足政府、企業、城市居民/農民三大服務對象需要。

2、加強軟硬件設施,提升城鄉一體智能水

高標準構建智慧型的城市基礎設施,高規格建立智慧型城鄉發展的協調機制。在市區,以物聯網、云計算等新一代信息技術的支撐下,形成新型信息化城市形態,通過實時分析、溝通、協作,確保公共安全并提供煤、水、電、氣、熱、交通等服務。通過擴容、優化3G網絡,提高無線網絡的速率和覆蓋率等,打造宜居、舒適的美麗城市。在農村,加快農村網絡聯通及長期使用,以信息化促進農村產業結構調整,發展智慧農業,建立城鄉農產品供銷信息化服務體系,利用手機等“移動網絡”平臺,使得農民有網絡、懂網絡、用網絡。構建城鄉一體化的智慧醫療、智慧交通、智慧教育等業務平臺,實現城鄉無縫連接。加強人們的信息技術培訓、教育,尤其加大農村的培訓力度,克服影響農村發展的“數字鴻溝”問題等。

3、加強智慧城市城鄉一體化建設政策措施

政府部門應盡快制定智慧城市城鄉共建的戰略規劃,政策制定應具有前瞻性、可行性。考慮到智慧城市后期深入鄉村的各項工程,提出合理的城鄉一體化建設方案。由于城鄉經濟發展水平差距,城鄉一體化工程不是一蹴而就的事情,必須具備長遠眼光,分階段、分步驟完成,并根據具體條件落實政策目標。各地區要根據地方財政、資源等建設能力制定合理、可行的計劃,避免造成新的城鄉割裂,防止低水平重復建設。充分利用智慧城市建設契機,發揮農村后發優勢,縮小城鄉差距。

[1]百度百科[EB/OL].http://baike.baidu.com/.

[2]廖德凱.怎樣才算是“城鄉一體化”[EB/OL].http://news.xinhuanet.com,2008-10-16.

[3]顧彬.淺談城鄉統籌發展視角下的“智慧鄉村”建設[J].農村經濟與科技,2012,23,(06).

[4]夏俊.農村公共信息服務管制椇挑戰與展望[J].中國地質大學學報(社科版),2013,(1).