跨文化報道中圖片傳播倫理問題

薛蓉

摘 要:圖片在新聞報道中發揮著十分重要的作用,它能起到文字報道起不到的效果,但這也意味著圖片會帶來意想不到的“災難”,世界是個復雜的集合體,每個人都有自己對倫理的定義,在跨文化報道中,我們本著尊重事實、尊重他人的原則就不得不考慮圖片傳播中涉及的倫理問題。

關鍵詞:倫理;圖片報道;跨文化

中圖分類號:G213 文獻標識碼:A 文章編號:1672-8122(2014)04-0056-02

在新聞報道中,僅依靠文字稿件已經很難吸引觀眾的眼球,各大新聞網站用“圖”、“組圖”等醒目的字眼來標注在標題中以博得注目。大眾傳媒可瞬間制造轟動效應,圖片的傳播則更為直觀,車禍的慘狀、煙花的絢爛都能讓人一目了然。隨著“視覺文化的轉向”,讀圖時代的到來,新聞媒體已經將新聞照片這種圖像元素賦予了更加顯著的版面強勢。

在新聞現場,記者需要作出迅速的反應,拍還是不拍,這是一種本能的反應,可能沒有過多的思考。但拍出來的作品則可能成為“罪證”,一系列倫理問題圍繞新聞圖片顯現出來。大眾傳播領域內的倫理道德問題日益嚴重,不但影響了媒介自身的發展,也影響了受眾的認知和行為,進而影響到社會的穩定與發展。

一、“倫理”一詞概念界定

《辭海》對“倫理”的定義為:“處理人們相互關系應遵循的道理和準則。”這是專家們對倫理的定義,并不代表其他人也想當然地認同。其實細想就不難明白,各國對倫理的定義都多少不一,而且不同民族對倫理的理解肯定也有所不同。從一個漢族人的視野去分析跨文化傳播圖片中的倫理問題就很難不陷入狹隘的角落。從文化的不同出發,將跨文化傳播大致分為國外和國內兩部分。

世界上任何事物都有它的兩面性,當然我們針對圖片倫理的議論和分析也要雙向來看,不能一語定論,圖片包含自己的內容和背景,更重要的一點就是圖片內容和背景的真實性,同一張圖片在不同的背景、不同的用途和不同的攝影師所拍情況下所反映的也是不同的,而且倫理的定義和標準在不同的國家、領域和民族文化下也是有所不同的。所以一幅圖片是否違背倫理還要具體情況具體分析。

比如:中國人的倫理規矩是不能直呼父輩或長輩的名字,但美國人的倫理就沒有這種規矩,他們寧愿用長輩的名字來給孩子命名,以此來表示尊敬之情。再比如一家人同桌吃飯,中國人的倫理是如果長輩沒有動筷子,晚輩就不能先吃,晚輩若先下了手,則被視為沒規矩沒禮貌。晚輩似乎要求扮演成“乖小孩”,而西方人沒有那么多束縛,但這并不意味著他們沒麻煩。

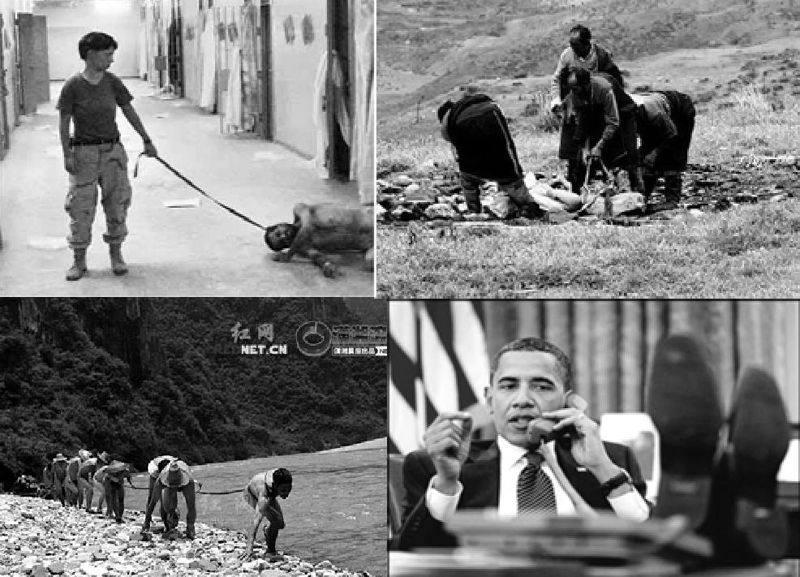

奧巴馬在白宮打電話把腳翹到桌子上招來以色列的強烈抗議,而我們早就了解美國人的行事作風一貫隨意,在影視作品中不光美國人就連一些中國老板也有類似行為,雖然這種方式很不禮貌但我們可以忍受,卻不知道它對阿拉伯世界有如此嚴肅的政治意味。

在印尼和新加坡的刑罰制度中鞭刑,我國古代也有公開行刑的慣例,但是隨著文明的不斷演進,提倡尊重犯人的人格與尊嚴,很多人怕是寧愿在監獄里待一段日子也不想被公開抽鞭子,更何況還不分男女都可以享受這份“殊榮”。不過,這里面有一個原則和核心問題,即倫理受控于意識形態,所以,其人倫規則與標準并非世界同一。

與此同時,正因倫理的成因是“歷史的、地域的、民族的、文化的”緣故,各國各地區各民族的倫理或人論關系也就迥異。而倫理其實又是“發展的、變化的”,時代不同倫理似乎也不同。中國漢民族的倫理,是建立在儒家的“仁、義、禮、智、信”之上的,兩千多年以來雖無太大變化,但自20世紀初的“西風東漸”以及當代的“改革開放”之后,西方社會的倫理觀與世界觀以對我國以往所秉持的倫理傳統產生沖擊乃至改變。

在古代乃至民國,一夫多妻是被大家認為再正常不過的事,不少女人還會喜歡當小妾或姨太,因為這樣就意味著不但嫁進了有錢人家,而且還很得寵。在那個時候誰敢,誰又能說那是不符合倫理的呢?現在的藏族實行一妻多夫制度而壯族流行獨特的“倒插門”風俗卻被視為怪異。這些得到他們本民族認同的習俗不會輕易進行改變。而人們應該也有理由相信“存在即合理”。時代變了,文化變了,人們的人生觀,價值觀,世界觀也變了,所以對倫理的理解和定義也有所不同了。

在查閱資料之前筆者對圖片倫理問題的認識十分膚淺,僅僅以為只是在圖片中反映出了涉及倫理問題的內容才算數。其實圖片可能在本地老實“呆著”會很安全,但它跑出那個規定的范圍就可能帶來麻煩,奧巴馬就惹火了以色列人。

二、圖片傳播過程中倫理問題的體現

圖片在傳播過程中,因為自身具有的形象性、真實性、非自足性等特點,所以在影像的獲取、影像的傳播乃至媒介的責任中,會出現許多倫理問題。圖片傳播過程的倫理問題具體體現在幾個方面:

1.假照片頻繁出現,圖片的真實性受到威脅,媒體的公信力面臨挑戰;

2.圖片傳播對圖片拍攝對象或其家屬造成傷害和視覺歧視;

3.不良圖片傳播促使不健康受眾閱讀心理的形成;

4.攝影師的不良行為構成對媒介和媒介從業者職業形象的負面影響;

5.媒介從業者在工作中面臨職業倫理道德標準和社會倫理道德標準的激烈沖突;

6.個人目的的圖片拍攝者面臨個人品德的責問。

新聞圖片傳播倫理道德是指為避免因新聞圖片傳播而引發的諸多道德問題,媒介及其從業者應當堅持和遵循的一系列基本道德準則和精神信念。

在傳播過程中,圖片的失實很顯然是違背新聞圖片傳播倫理規范的,在2008年3月14日“拉薩打砸搶燒事件”中,國際媒體通過數字技術處理軟件對圖片進行修改處理、弄虛作假甚至搬用國外照片來誹謗和詆毀中國政府的聲譽,但這些手段只能引起暫時的轟動,真相漸漸浮出水面,反CNN網站向世人展現真實。

還有一些是在特定的文化背景下,當地人民習以為常的風俗卻不能被外人理解。正如藏民的天葬風俗是十分奇特的景觀,但它并不是供旁人欣賞的,據新華社報道西藏自治區人民政府2006年發布了關于《天葬管理暫行規定》的通知,指出,禁止對天葬活動現場進行圍觀、拍照、攝影、錄像;禁止在報刊、雜志、廣播、影視、網絡上刊登、播放與天葬活動有關的文字、圖片、報道等。那大家不感到疑惑嗎?為什么還會有圖片?難道拍攝者不會遭受良心的拷問嗎?不知道尊重的重要意義?

我國的傳媒業發展與發達國家仍存在不小的差距,因此也就不得不注意跨文化傳播中的文化霸權主義。CNN曾經制作過名叫《西藏的一年》紀錄片。將西藏特殊的“共妻”制度傳播向了世界,同時關于這一制度的圖片也通過各種大眾傳播途徑播撒,我國的國際形象會變成什么模樣?是否不被別人理解的倫理就應該被誤解,就一定要被異化和妖魔化?

三、跨文化傳播中如何應對圖片倫理問題

新聞攝影本身具有強大的傳播功能和輿論導向功能,在倫理道德上處理不好,不但會損害了攝影工作者的良好形象,還會給被攝對象乃至整個社會帶來極壞的影響。因此,解決 “拍還是不拍” 這一廣泛爭論、莫衷一是的兩難話題,不僅具有理論意義,還有極廣泛的現實意義。

既然想要了解世界就抱著一顆寬容的心,而作為新聞人,就得對自己有著更高的要求。首先,審視自身的文化價值觀,避免將這些價值觀強加于人。其次,避免就種族、性別、年齡、宗教、族裔、地理、性取向、殘障、體貌或社會地位形成刻板成見。對那些可能受到新聞報道負面影響的人不要吝嗇同情。再次,在尋求和使用那些遭到悲劇或哀痛打擊的人的訪問和照片時謹慎行事。新聞人要認識到采集和報道信息可能會造成的傷害和不適。追尋新聞不是傲慢無禮的許可證。最后,表現良好的品味,避免迎合聳人聽聞的獵奇癖,要時刻保有人文關懷,或許健全的倫理規范是個不錯的選擇,但真正發揮作用的還是記者心中的準則。

參考文獻:

[1] 陳力丹,李躍群.如何處理新聞中的血腥、災難、痛苦畫面——傳媒圖像倫理規范初探[J].新聞記者,2007(2).

[2] 何龍盛.新傳播時代的圖片應用[J].國際公關,2006(4).

[3] 楊保軍.新聞理論教程[M].北京:中國人民大學出版社,2005.

[4] 徐岳芳.視覺文化視域下的網絡新聞圖片研究[D].蘇州大學,2009.