莫讓課堂止于靜

“問題”是教與學的載體。一個好問題,就是一個好的學習資源和好的學習方式。孩子的天性本來如同一個個“問號”,他們會突發奇想,會不斷追問。但是,隨著學齡的增長,那種天真爛漫、想象力豐富、打破砂鍋問到底的精神卻漸行漸遠,習慣于接受別人的觀點,沒有了好奇心,似乎越來越像一個個“句號”。盡管新課改背景下越來越多的課堂熱鬧起來了,可這些喧嘩的背后仍遮不住一個基本事實——學生不敢問、不想問、不會問和不善問。

一、現狀:錯位的課堂AB面

課堂是一個生態系統,課堂教學是這一生態系統中的生命運動,各種學習資源在師生間、生生間交互、篩選和升華,民主開放、合作探究、動態生成本是課堂天然的品性。然而,筆者發現,當下課堂大多呈現出單向度的“預設與執行”關系,是一種“去問題”的教學。課前教師依據課標或考試大綱對教學內容進行預設,其中不乏把學習內容轉化為相應的任務或問題;課堂上教師習慣以自己線性的、結構化問題進行“攤煎餅”,教與學這種一體兩面(簡稱AB面)的雙邊活動因此變得一頭熱、一頭冷。究其原因,正是師生在“問題”原點上的背離與錯位,即教師預設的問題與學生實際存疑的問題往往相去甚遠,很難真正地撬動學生,師生間少的是思維的交匯、碰撞和交鋒。于是,學生只能被動地選擇了靜觀、靜聽、靜思,政治課也概莫能外。

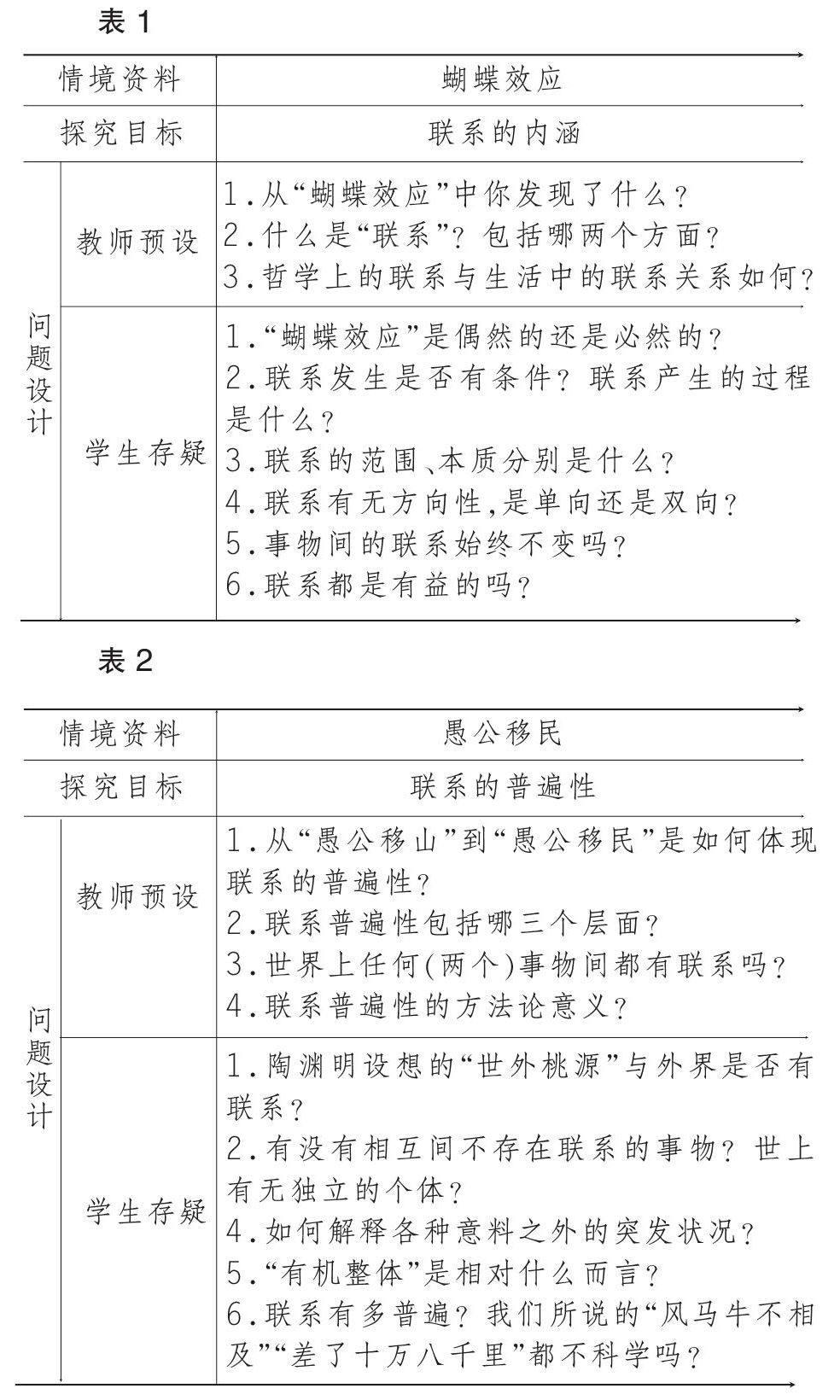

以《生活與哲學》“世界是普遍聯系的”為例,教師課前根據本節教學內容“聯系的內涵、聯系的普遍性、客觀性和多樣性”提供了相應的情境資料,即:蝴蝶效應、愚公移民等,要求學生結合學習目標進行自主的“問題設計”,課堂上再以“你(生)問我(師)答”方式進行動態的對話交流。結果發現,教師預設的問題一般源于經驗、基于文本、指向知識邏輯,顯得按部就班、循規蹈矩;相反,學生自主設計的問題因少了經驗和知識的禁錮,呈現出來的是對現實生活的質疑批判和對未知世界的奇思妙想,是非線性、發散性和劣構性的。(見表1和表2)

二、歸因:誰弄丟了我的問題

重新檢視課堂活動,不難發現被漠視的學生及學生的問題意識。那么,學生從“問號”到“句號”退變的背后推手到底是什么?為此,筆者圍繞“學生問題意識的現狀”進行了大樣本的問卷調查,旨在從師生兩個維度來透視和甄別學生問題意識缺失的原因,以期實現課堂的質變和重構。

1.學生方面的原因

(1)心理因素

第一,畏懼心理。教學交往原本是主體間心靈的溝通、精神的相遇,具有民主、平等、尊重、信任、寬容和愛的品性。但是,現實課堂里教師是權威的化身,既是文化知識的傳播者,又是社會價值體系的代表者。“冒犯”教師權威、不走尋常路的學生,往往被冷落甚至被譏笑、訓斥。正是這些充斥于課堂的壟斷和霸權,在不知不覺中遮蔽了學生的天性,讓學生因喪失追問的心理安全而習慣于接受。

第二,迷信教材。葉圣陶先生早就指出:“教材無非是例子。”教材是一種教學素材,也是引導學習方式變革的重要資源。從這個意義上說,教材是手段,學生的發展才是目的。可是,現實教材本身卻被異化了,教材成了金科玉律,成為教學亦步亦趨的向導。因此,在學生的眼中,教材上的知識就是真理,學會教材上固化的知識成為教學的目的,不能去質疑,更不能用超越書本知識的眼光來看待問題,將問題止于教材。

第三,應試心理。學習動機是個體發動與維持學習活動的心理傾向。應試教育承襲的是“知識為本”“知識至上”理念。由此,不少學生認為,讀書就是“教、學、考”三位一體的活動,完全為了應付考試而學。當應試成為終極目標,學習知識的出發點就會背離興趣和特長,背離自身成長的需要,自然也就失去了生長新思想、新方法、新問題的沖動。

(2)能力因素

第一,知識面不廣。當前的學生為了升學埋頭于書山題海,重復于機械訓練,生活在“教室——食堂——宿舍”這個特殊的三角區內,平時除了教材和與之相關的教輔練習外,一般很少涉及其它書籍,很少接觸社會生活,尤其在一些崇尚封閉式管理的寄宿制學校更是如此。這種遠離社會、與世隔絕的教育培養出來的是答題應試的機器人,知識面狹窄,思維缺少廣度和深度,更不用說思維的創造性和批判性了。

第二,口頭表達能力差。“授受式”課堂中,教師控制整個教學過程,把持著三尺講臺。教師講,學生聽;教師問,學生答;教師寫,學生抄。學生必須在教師的“欽點”和“恩準”下方能發言,偶爾有機會站起來,或因揣摩老師想要的答案而迷惘,或因掉進老師的問題陷阱而窘迫,極少有口頭表達自己真實思想的機會,口不從心。

(3)行為因素

長期以來,教師熱衷于傳授那些固定化的、事實性的、結論性的知識,而極少涉及知識的探究生成過程,課堂成了表演教案劇的舞臺。正是這種“授受式”教學,養成了學生普遍的依賴性和受動性,習慣于老師來羅列知識點,講透重難點并給出標準答案。學習過程因此少了體驗,少了感悟,也少了質疑爭辯和反思。靜觀、靜聽、靜思最終成為最實用的學習方式。此外,當下一些示范課、評優課上出現了另一種值得關注的極端現象:“機灌代替人灌”“為了探究而探究”“熱熱鬧鬧地合作學習”等,這種課堂泡沫的背后仍是對學生主體角色的漠視。

2.教師方面的原因

(1)狹隘的課程觀——不屑放問。以政治學科為例,在一些老師眼中,新課程就等于新教材。政治課教學就是消除學生與教材、與國家意識形態及政治形勢間的不同認識,統一學生思想。誠然,思想政治課有統一學生思想的功能定位,但真正的思想統一,必須經過各種思想觀點的展示、交流、碰撞、整合的過程。這一過程是在透視當下社會生活基礎上,學生自主地發現問題、提出問題、分析解決問題,以及生成新問題的過程。而部分老師卻擔心,如果放問給學生的話,課堂可能會亂象叢生,課時肯定會比較緊張,這樣性價比低。殊不知,學生問題意識的養成也是新課程的應然目標之一。

(2)權威的教師觀——不愿讓問。“師者,所以傳道授業解惑也。”傳統意義上的教師習慣于扮演“知識傳授者”角色,把持著課堂交往的主動權和話語權。學生作為知識的“存儲器”,總是處于被支配、被控制的執行者和工具人的地位。所謂的師道尊嚴就異化為教師權威和課堂專制。以課堂言語交往為例,調查發現,學生的課堂言語行為大多數(占93.8%)是被動地對教師提問的應答,而由學生自主啟動的言語交往則微乎其微。教師不愿讓問給學生,反映了“獨白”式課堂中實際存在的隱性霸權,久而久之,習慣了這種課堂文化的學生會不自覺地把思維的自主性交給了老師。

(3)程式化的教學觀——不敢接問。教學設計的模式化、教學內容的教條化、教學策略的經驗化,成為當下課堂生活的一種無形樊籬。從形式到內容、從顯性的知識到隱性的價值觀,教學諸環節都被以一種刻板的、結構化的方式固化了,課堂上的一切交往活動完全按照老師預設的“行進路線”在演繹,一般不出其左右。老師“適時”的提問往往是把學生騙進預先挖好的陷阱,“精彩”的點拔卻是在不斷調控糾偏學生的思維軌跡。當偶爾有學生大膽提出“另類”問題時,老師很少有正面接招的,或模棱兩可簡單肯定,或罔顧左右而言他,或剎車調頭原路返回。當學生的存疑大多被輕視或只能依賴其自愈能力時,問題意識的漸近丟失則成為一個必然的事實。

(4)標準化的評價觀——無視新問。應試教育下的“標準化”評價,一是片面強調絕對的評價標準,過多關注被評價對象的共性和一般特征,而忽略了學生個體差異和個性發展的豐富性;二是片面強調量化范式下的評價標準,簡單地把復雜教育過程中表現出來的自主意識、問題意識、批判思維、創新精神,以及對自然、對社會、對他人的關切心等綜合素養量化為幾個僵硬的數字。課堂上當學生好不容易提出自己的新見解時,有的老師置若罔聞,有的老師用冰冷的“標準答案”來搪塞。一言以蔽之,所謂的“標準化”是對獨特個性和獨立思想的閹割。

三、策略:莫讓課堂止于靜

錯位的課堂教學交往,必然導致學生問題意識的淡薄和學習主體性的喪失。那么,我們的課堂如何找回孩子天性中的好奇心,激發他們勇于質疑、大膽猜測的意識,讓他們走出教室仍然面對問號,懷抱新奇呢?筆者在教學實踐中做了以下幾點嘗試。

1.創設問題情境,讓學生“想問”。問題情境是孵化問題的搖籃,特定情境氛圍是打開學生心扉的鑰匙,是撥動學生情感的琴弦。為此,教師首先要把學習內容巧妙地轉化為問題情境,激發學生的興趣,誘發學生“我要學”的求知欲望和內在沖動,從而使學生進入探究問題的準備狀態。“情境——興趣——動機——問題”是學習愿望產生的一條路徑,正所謂“觸景生情”。問題情境的創設要有新穎性和趣味性,能夠聚焦社會熱點,吸引學生主動學習;要有劣構性和開放性,能夠激活學生原有的知識儲備,鼓勵學生大膽地批判、懷疑和奇思妙想;要有生活性和真實性,能夠寓于學生當下的生活之中,引發學生真實的情感體驗和共鳴。

2.留下思維時空,讓學生“有問”。留白是一種智慧。此時無聲勝有聲,此處無物勝有物。子曰:“不憤不啟,不悱不發。”“憤者,心求通而未得;悱者,口欲言而未能。”“憤”與“悱”是一種疑非疑,懂非懂,知未知的狀態,是教師刻意尋求的一種時機。為此,課堂教學應著眼于“最近發展區”,給學生留下思維的時間和空間。當學生有疑問時,你能啟發他頓悟;當學生心理出現矛盾時,你能巧妙地疏通;當學生心有余而力不足時,你能及時地捕捉并授之以漁;當學生問題達成時,你能引導其超越最近發展區并拓展多元思維等,這樣的課堂必將走出一個個會思考、善思辨、有思想的獨立人。

3.營造民主氛圍,讓學生“敢問”。教育家保羅·弗萊雷在《被壓迫者教育學》里指出:“沒有了平等,就沒有了交流;沒有了交流,也就沒有真正的教育。”平等意味著不存在絕對的權威和對真理的獨占,師生雙方都有表達自己思想的權利和機會。因為只有在民主、輕松愉快的課堂氛圍里,學生才可能獨立地發表見解、自由地想象和創造。相反,壓服、壟斷、霸權都將遮蔽學生思想的靈光。為此,教師必須走下神壇,成為學生的引導者、傾聽者和合作者,讓課堂充盈著自由和民主的氣息,使得教學成為師生間平等相處、互相協作、共同探究的過程,這樣會使學生心情愉快地投入課堂的對話中去。

4.回歸生活世界,讓學生“善問”。生活是人類一切科學的基底,走向生活是教育獲得生命力的根本路徑。為此,課堂教學必須面向生活世界,讓教學與生活融為一體。首先,要關注當下社會生活。現實生活豐富而多彩、真實而復雜,蘊藏著無盡的教育資源,教學要從單純的書本、封閉的教室走向豐盈的生活,尋覓生活中的政史地、理化生……實現理論邏輯與生活邏輯的有機統整。其次,要密切聯系學生自身生活。學生生活是以其固有天性而展開的,自然、本真而又生氣勃勃。教學必須從“成人生活”走向“兒童生活”,關注生命的本來面目和本真意義。再次,要構建學生可能生活。可能生活是一種理想化的生活,它是超越現實又可以在現實生活之外被預期的生活。建構個體的可能生活是對人性自由的彰顯和捍衛,它將告訴人們何為生命意義。

《學記》曰:“善待問者如撞鐘,叩之以小者則小鳴,叩之以大者則大鳴,待其從容,然后盡其聲。不善待問者反之。”實現課堂生活的質變和革新,必須“善待問”,從“知識課堂”走向“探究課堂”、從“獨白”走向“對話”,在知識復現的基礎上實現人的生命復活,這樣的課堂才是幸福的課堂,這樣的教育才是美麗的教育。

(向永知,江蘇省常州高級中學,213003)

責任編輯:趙赟