博物館瘋魔癥

張毅

“我一直到現在才有勇氣寫下我的所見所聞。”

去年,作家馬伯庸在博客上發表《少年Ma的奇幻歷史漂流之旅》一文,講述的不是驚悚游記,而是在河北衡水冀寶齋博物館參觀的奇異見聞。

為何奇異?

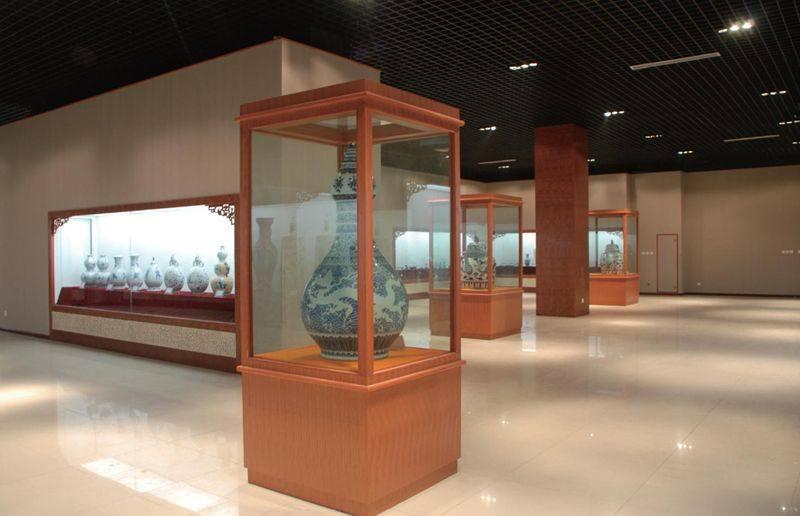

初入場館,整個分為三層十二個展廳,卻沒有一個解說員,甚至沒有一個保安,而展品則被稱“涵蓋遠古至明清,讓人震驚和感到不可思議”。

接下來是展品,清新蘋果綠釉色的乾隆年間綠地粉彩花鳥紋盤,“新娘子出嫁趕上刮沙塵暴般的紅色”的雍正年間琺瑯彩寶石紅花卉草蟲紋帶蓋梅瓶,甚至,題款為“大清雍正年制”的粉彩大缸,上面畫的卻是金陵十二釵,要知道,雍正去世時曹雪芹才21歲,雍正年間的人為何會設計出乾隆年間才開始流行的《紅樓夢》人物?

此外,繪著一百零八位梁山好漢的一套小碗、直徑176厘米的明早期“青花云龍紋葵口大盤”、大件“元青花鬼谷子下山圖罐”、高92厘米的“元青花鴛鴦蓮池紋大執壺”、“唐五彩人物紋筒瓶”……馬伯庸所感嘆:“我和這家博物館之間,一定有一個是瘋的。”

少年Ma的異聞錄不是個例,收藏家馬未都在接受采訪時曾表示,這類博物館在全國各地都有,蓋假博物館與政府換土地資源,則是博物館“發瘋”背后的秘密。

無“藏”之館

哥倫比亞大學中國實驗室的主管,杰瑞夫·約翰森在接受《經濟學人》采訪時談到中國“博物館化”的觀點:博物館建設熱潮十分空洞,已經偏離了博物館的本質。不僅僅在北京上海,就連在二、三線城市以外,新的博物館每天都在冒出來,其中的大部分仍然沒有收藏品和館長。

約翰森說:“我們看見到處都是博物館建筑熱潮,但是沒幾個能維持其規模和發展。”

在2011至2015年的五年規劃中,政府政策將文化產業定位為支柱性產業,急速增加的博物館是其中不可或缺的一部分,原計劃2015年底建造3500座博物館的計劃早在三年前已經完成。據中國博物館協會資料顯示,去年全國共新增451座博物館,而與此相反的是美國每年新增博物館的數量只在20至40座以內。

每個省會城市都在新建博物館,或將現有博物館擴大規模,盡管許多時候這些“高大上”的建筑物中根本沒有什么值得展示的展品。

在馬伯庸發表博文后,河北省文物局表示,鑒于“冀寶齋博物館”成立時未按相關規定向省文物局申請設立,冀州市民政局已撤銷為其頒發的民營非企業單位注冊登記證,摘除了科普教育基地、愛國主義教育基地等所有授予的牌子,并要求其閉館整頓。

然而在此之前,這家被吐槽的號稱投資5400萬元的村辦博物館,不但是國家3A級景區,還是衡水愛國主義教育基地、河北省級科普基地。

館藏利益鏈

“冀寶齋”自建館之初就被納入當地的文化名片建設中,在政府的參與下,一個原本的村委會收藏廳搖身變為占地60畝、高達23米的“文物”博物館。

許多人可能會把目光投向山寨藏品這個現象上,這其實不是關鍵。2010年,國家文物局、民政部、財政部、國土資源部等發布《關于促進民辦博物館發展的意見》。根據這一意見,全國各地出臺了相關的具體意見。既然是鼓勵和促進民辦博物館發開展,肯定有誘人的優惠辦法。比如稅收優惠、根據投資額補助、日常運營補助、為博物館提供用地保障等。以一句通俗的話說,只要你打開了博物館投資的這扇大門,各種實惠、補助都會源源不斷。民間博物館豐碩的利益鏈,隨著博物館開門而形成。投資越多,建成面積越大,獲得的政府補助也越可觀。

收藏家馬未都則對媒體直言,這些遍及全國的“山寨博物館”,大多懷有“不可告人的目的”:有的企業家都會選擇蓋一座假博物館,而且將規模做得越大,越容易作為跟政府換土地資源的籌碼。