專題性語文綜合性學習的價值追尋與策略探究

教育部《義務教育語文課程標準》(2011年版)明確指出:“語文課程是一門學習語言文字運用的綜合性、實踐性課程。”這句話告訴我們,語文課程的性質是綜合性、實踐性,因此,《義務教育語文課程標準》(2011年版)提出了“綜合性學習”的要求,以加強語文課程內部諸多方面的聯系,加強與其他課程以及生活的聯系,促進學生語文素養全面協調的發展。為切實落實課標提出的“綜合性學習”要求,江蘇教育出版社出版的蘇教版小學語文義務教育課程標準實驗教科書(以下簡稱“蘇教版小語教材”)除了在識字教學、閱讀教學、習作教學等板塊中滲透語文綜合性學習的要求外,還在第三學段每冊教材的最后,安排了專題性語文綜合性學習內容——《學和做》。專題性語文綜合性學習內容的安排,為廣大師生開展語文綜合性學習提供了指導和依據,為落實課標要求提供了基礎和保證。然而在實際的教學中,專題性語文綜合性學習的教學和研究還不盡如人意,需要進一步關注。

一、專題性語文綜合性學習的價值追尋

(一)內容設計豐富、形式多樣,切實落實課標要求

2011年版《義務教育語文課程標準》第三學段“綜合性學習”的目標與內容為:1.為解決與學習和生活相關的問題,利用圖書館、網絡等信息渠道獲取資料,嘗試寫簡單的研究報告。2.策劃簡單的校園活動和社會活動,對所策劃的主題進行討論和分析,學寫活動計劃和活動總結。3.對自己身邊的、大家共同關注的問題,或電視、電影中的故事和形象,組織討論、專題演講,學習辨別是非、善惡、美丑。4.初步了解查找資料、運用資料的基本方法。為落實課標要求,蘇教版小語教材在第三學段安排了四課專題性語文綜合性學習內容:《說名道姓》《節約用水》《讀報和剪報》《我的成長冊》。

四課的學習內容涉及祖國傳統文化探究、生活常識積累和運用、學習資料收集與習慣養成、自我評價等方面,學習形式有資料積累、知識競答、習作表達、調查研究、學習相關成語、介紹生活竅門、編寫公益廣告、開辟宣傳專欄、手工制作等。雖然在整個小學語文教材中占比不大,卻把學生學習語文的觸角引向了廣闊的生活天地,讓他們以多種形式學語文、用語文,很好地落實了課標要求。

(二)多種方式配合,凸顯主體作用,有助于語文學習力的提升

提升學生的語文學習力,主要是要通過語文學習活動,使學生在語文方面的學習動力、學習毅力、學習能力、學習轉化力和學習創新力得到真正的發展,語文知識總量、知識質量和知識增量能夠連續不斷地提升。專題性語文綜合性學習較之教材上其他的學習內容,具有內涵豐富、形式多樣、實踐性凸顯等特點,學習內容更加具有趣味性和挑戰性,能夠激發學生的學習動力和興趣,它更多地需要采用多種學習方式配合完成學習任務,開闊了學生語文學習的視野,進一步將課堂所學的語文知識轉化為解決問題的能力。

二、專題性語文綜合性學習的教學現狀審視

雖然專題性語文綜合性學習對于落實課標要求、提升學生的語文學習力具有重大意義,但是通過課堂觀察和問卷調查發現,現實的語文教學中,不少學校的專題性語文綜合性學習并沒有得到應有的重視,沒能為提升小學生的語文學習力發揮應有的作用。

(一)專題性語文綜合性學習的常態開展遭擱淺

2014年2月,筆者對L市部分縣、區和市直小學的語文教師和高年級學生進行了“小學語文《學和做》教學情況調查”專項問卷調查,共有144名教師和705名學生參加了此次調查活動。其中學生卷中的第一題為“五、六年級語文課本的最后一課都是《學和做》,對于這一部分的內容,你印象深刻嗎?”有37.9%的學生表示“印象不深,有的內容能記住”;6%的學生表示“完全沒有印象”。從問卷情況看,專題性語文綜合性學習的常態開展不是很到位,甚至還有缺位的現象,這與課標的要求、教材編者的初衷和學生的需求還有較大的差距。

導致其常態開展擱淺的原因主要有幾個方面。

一是學習時間安排置后。專題性語文綜合性學習的教學內容都安排在教材的最后,教師們更多地習慣于按照教材從前往后的順序進行教學。因為臨近期末,各門功課都進入復習階段,師生緊鑼密鼓地迎接期末考試,此時安排內容豐富、形式多樣,且期末考試又鮮有涉及的專題性語文綜合性學習,師生都很難投入太多的精力。從蘇教版小語教材的專題性語文綜合性學習的內容看,也不適合安排在學期末尾,如六(上)《讀報和剪報》一課的教學內容之一是“做一做,在班級黑板報開辟‘一句話新聞專欄。”如果按照教材安排,將這一課放在期末進行,這一教學內容的實施很可能將流于形式。

2.教學方法傳統單一。專題性語文綜合性學習內容豐富、形式多樣,需要教師采用靈活多樣的教學方式,組織學生開展實地調查、收集資料、知識競賽等多種形式的學習活動。而現實的教學活動中,教師還是更習慣于采用傳統的教學方法進行教學。“在學習《學和做》的時候,教師通常采用什么樣的教學方法?”一題的回答中,有55%的教師和58%的學生表示《學和做》的教學“以教師講解或者展示資料為主,偶爾選擇一部分教學內容讓學生進行實踐”;4%的教師和9%的學生表示《學和做》的教學“和其他的課文教學差不多,沒有什么特殊的教學方法。”顯然,傳統單一的教學方法是阻礙專題性語文綜合性學習有效開展的瓶頸。

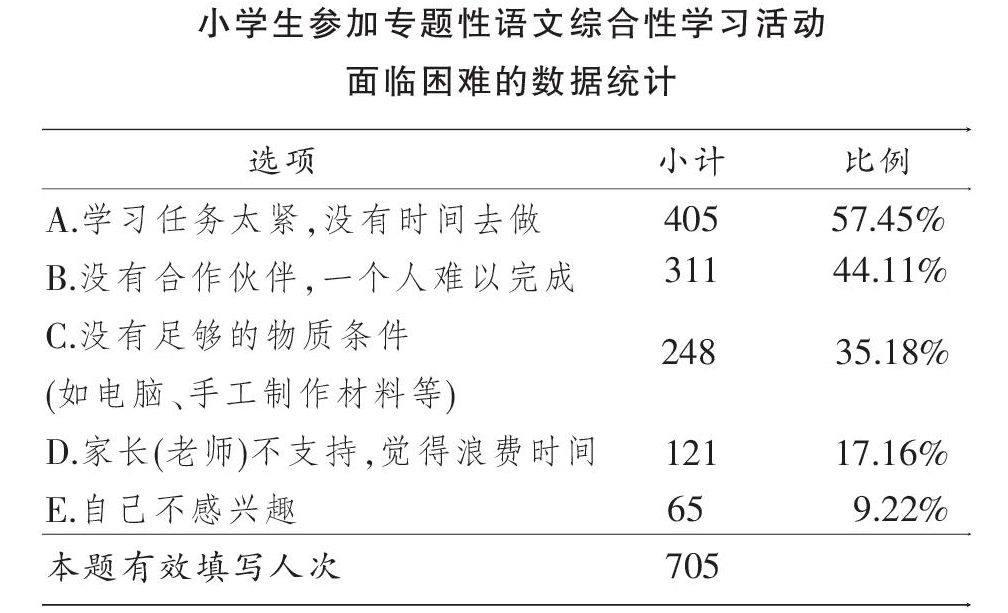

3.學習活動條件缺失。“在完成《學和做》中一些實踐項目(如:調查采訪、手工制作、收集資料、舉行知識競賽等)的過程中,你面臨的最大的問題是什么?”從回收的問卷數據統計(具體數據統計見下表)可以看出,小學生參加專題性語文綜合性學習活動主要呈現“三缺”狀態,即“缺時間”“缺伙伴”“缺物質條件”。學習活動條件的缺失,直接影響了學生積極主動參與學習活動的廣度和效度。

除了上述分析的原因以外,教師、學生和家長對于專題性語文綜合性學習的重要性認識不足、專題性語文綜合性學習評價缺位等也是導致其常態開展遭遇擱淺境地的原因。

(二)專題性語文綜合性學習的教學研究被擱置

自2000年課程改革實施以來,蘇教版國標本小語教材使用至今14年,筆者聽過的省、市、區各級各類公開課、評優課千余節,參加過的專題語文教學研究活動幾百場,從未聽過一節專題性語文綜合性學習的公開課,也沒有參加過專題性語文綜合性學習的專題研討活動,可見專題性語文綜合性學習的教學研究還沒有進入相關教學研究部門的視域。筆者于2014年3月20日在《中國基礎教育期刊全文數據庫(完全版)》(知網)上輸入檢索詞“專題性語文綜合性”,對1999-2014年的基礎教育期刊進行全文檢索,檢索匹配為精確,檢索結果為1篇;檢索匹配為模糊,檢索結果為40篇。從檢索到的文獻數量來看,專題性語文綜合性學習的教學研究也沒有受到廣大教師的關注。

三、專題性語文綜合性學習的策略探究

(一)專題性語文綜合性學習的常態開展策略

1.整合教學內容,適切安排學習時間。鳳凰出版傳媒集團的《義務教育課程標準實驗教科書語文教學參考書》六年級(上冊)中要求:“‘學和做雖然置于課文的最后,但何時實施,則可根據具體情況自行確定。”教師可以根據學習需要,將專題性語文綜合性學習活動安排在學期開始、學期中間、學期結束,甚至貫穿整個學期,專題性語文綜合性學習可以和習慣培養結合、和課文學習結合,也可以單獨進行。如六(上)專題性語文綜合性學習《讀報和剪報》的學習,就可以在開學初和《養成良好的學習習慣》結合開展。本冊教材《養成良好的學習習慣》的內容是“不懂就問”和“勤于收集資料”,使學生明白勤學好問、不懂就問的道理,養成不懂就問的習慣;學會搜集資料的意義和作用,初步掌握搜集資料的方法并逐步養成習慣。《讀報和剪報》是要教會掌握閱讀報紙和剪貼報紙的方法,鍛煉學生瀏覽、搜集、整合信息的能力,促進學生進一步養成讀報的好習慣。將這兩部分教學內容進行整合,可以起到互相支撐、相輔相成的作用,既提高了學生對“讀報和剪報”活動的價值認識,也使習慣培養有了落實的載體:不懂就問,可以問老師,也可以通過閱讀書籍、報紙來完成;班級每日更新的“一句話新聞”專欄、每位學生手中的剪貼本,可以為學生搜集資料提供展示途徑和積累載體,也成為對學生習慣養成和綜合性學習成果評價的重要依據。學期中間,教師要經常檢查學生的剪貼本,以便了解學生的習慣養成情況和剪報制作的效果,為期末的剪報評比、活動評價提供依據。又如五(下)《節約用水》可以和教材中的《大江保衛戰》《水》兩篇與“水”有關的課文整合,進行主題單元教學,既可以促進閱讀教學深入內化,又能提升專題性語文綜合性學習的實效。

2.發揮主體作用,靈活采用教學方法。專題性語文綜合性學習內容的豐富性和形式的多樣化,要求我們在教學中更要突出學生的主體作用,鼓勵學生自己選擇學習方式。筆者的相關調查結果也顯示:“如果讓你選擇《學和做》的學習方式,你更喜歡哪一種?”86.8%的學生在問卷中表示喜歡“在老師的指導下,我們根據教學內容,采用實地調查、收集資料、舉行知識競賽等多種方式,自主完成學習任務。”在學習五(上)《說名道姓》一課時,師生可以結合教材內容,設計豐富多彩的活動,如:了解容易讀錯的姓和常見的復姓、吟誦百家姓、探究姓氏的起源、了解古代復姓名人(如諸葛亮、司馬遷等)故事、組織知識競賽(自己設計題目)、了解家族的族譜、編寫關于姓名的故事、探尋重名現象造成的不便及解決策略等等。學生可以根據自己的興趣和特長,采用自主、合作、探究的學習方式,通過吟誦積累、查閱資料、走訪調查等途徑,完成學習內容。這樣的安排,有效地提升了學生分析問題、解決問題的能力,收集資料、與人交往的能力,知識積累、語言表達的能力,還激發了學生對祖國傳統文化的熱愛,開啟了探究傳統文化的興趣之門。

3.借力合作伙伴,提供良好學習條件。《義務教育語文課程標準》(2011年版)中指出:綜合性學習主要體現為語文知識的綜合運用、聽說讀寫能力的整體發展、語文課程與其他課程的溝通、書本學習與生活實踐的緊密結合。要實現語文學習的“綜合性”,除了需要語文學科知識做支撐,還要向其他科任教師、家長、學習伙伴借力,為完成學習任務提供條件保障。如學習六(下)《我的成長冊》一課,要完成“搜集成長資料,實現多元評價”這一任務,為了保障資料收集工作的順利開展,教師要指導學生列好需要搜集的資料,用非連續性文本的形式呈現,可以列好資料搜集統計表,按照統計表有條不紊地搜集資料,要和家長多交流,讓家長了解活動的意義,協助孩子搜集有價值的資料。完成“整體策劃、設計成長冊并精心制作”這一任務,需要用到美術學科的知識。2011年版《美術課程標準》根據美術學習活動方式劃分為“造型·表現”“設計·應用”“欣賞·評述”“綜合·探索”四個學習領域。設計制作成長冊,恰好是美術教學中的“設計·應用”“綜合·探索”領域的學習內容,語文教師可以和美術教師合作,請美術教師從美學的角度指導學生進行設計,運用美術的方法制作成長冊,搭建智育與美育融合之橋。

(二)關注專題性語文綜合性學習的教學研究

“教而不研則淺。”除了常態開展專題性語文綜合性學習,我們還要積極做好相關的教學研討工作。教研部門要組織開展專題性語文綜合性學習的主題研討活動,從理論層面提升教師的思想認識,從實踐層面指導教師組織教學。學校教研組可以通過集體備課、拓展課程資源、開展常態課教學研討等方式,促進教師對該部分教學內容的重視和教學水平的提升。

總之,專題性語文綜合性學習是現代學習方式與語文課程綜合性、實踐性特征相結合的產物,也是落實課標要求、全面提升學生語文學習力和語文素養的有效切入,我們在日常的教學中,要充分認識其教學價值,深入研究其教學策略,充分利用好這一教學資源,豐富和提升語文教學,開啟語文教學的一扇美麗之窗。

(周新霞,連云港市連云區教育局教科室,222000)

責任編輯:宣麗華