互聯網促進公民參與決策的“有限性”

作者簡介:陳春彥,男,北京大學新聞與傳播學院傳播學博士研究生,主要從事媒體經營與管理研究。

摘 要:任何一種媒體都是公民參與政治生活的重要途徑,網絡媒體因其空間無限性及顯著的交互性,被賦予更多想象。以2014年我國節假日安排的決策過程為例,就網絡媒體對我國公民參與決策的影響進行分析,提出 “四個有限性”觀點,有助于人們客觀認識以互聯網為代表的新興媒體對我國公民政治參與的促進作用,及其所需機制。缺乏溝通與反饋機制的網絡政治參與活動,使得任何一種新技術淪為投票的機器,其“有限性”更為突出。

關鍵詞:互聯網;公民參與;政治;決策;有限性

中圖分類號:G206 文獻標識碼:A 文章編號:1672-8122(2014)10-0035-03

2014年全國兩會期間,“除夕不放假”成為代表和委員們熱議的話題。全國政協委員、中國文聯副主席、中國民協主席馮驥才建議,應該恢復除夕放假。全國人大代表、清華大學教授、假日研究權威專家蔡繼明接受采訪時也表示,不但要恢復,還要再加兩天[1]。其實,類似建議,公眾早已在2014年放假安排的意見調查時充分表達。令人不解的是,有關部門兩次主動聽取公眾意見后,卻出了“除夕不放假”的“意外”決定,以致引起代表和委員們的關注。

本文以人民網“2014年節假日安排公眾意見調查”為主要研究對象,對公眾參與決策的過程和結果進行分析,探究公眾通過網絡參與決策的作用路徑和效果。選擇該案例主要基于以下考慮[1]:事件具有代表性。2014年放假安排事關全體公民[2];網絡媒體作為本案例中公民參與決策的唯一渠道,不必擔心參與方式的干擾,數據容易獲取[3];本案例中公眾參與涉及兩個階段,且有最終結果體現,是一個完整的參與過程,有利于對參與效果的評判[4];本次參與方式包括了投票和留言,體現了公民參與的兩種基本表達方式,參與表達的機會充分,具有典型意義。

一、公民參與決策的完整樣本

(一)人民網首次調查:對2013版放假方案不滿意者是滿意者的3倍

2013年10月10日到12日的17:00,有關部門通過人民網征集《關于法定節假日放假安排公眾意見》。結果顯示:在 “您對現行法定節假日安排是否滿意”的調查中,滿意者有21055人,不滿意者有78311人,無所謂者有7529人;在“是否應保留7天長假”的調查中,48207人認為“應該”,53391人認為“不應該”,5207人“無所謂”。無所謂者可以視同應該保留,那么滿意和無所謂之和為53414人,略多于認為不應該保留;關于“1天的法定假期是否應調休成3天”的調查結果列難分左右,認為“有必要”和“無必要”者各為50312和50243,幾無差距。

(二)“網友版”方案獲“贊”聲一片,公眾自主參與倒逼決策部門反饋

第一次調查結束后,有關部門并未馬上發布調查結果,也未對2014年的放假做出安排。一個月后,即2013年11月13日傍晚起,多家媒體客戶端以及官方微博發布了據稱來自“中國政府網”的“2014年放假安排時間表”,引發熱議。后經新華社記者核實,此“表”不實。

“網友版”方案紅極一時,獲得“贊”聲一片,主要原因在于,它是對公眾意見的一次“大滿足”,不但增加了元宵節假期,總放假天數還多出10天。《檢察日報》為此發表文章,提出“假日辦不妨與公眾來一次深度互動交流,變公眾‘被動接受為‘主動參與。即假日辦拿出一個放假安排草案在網上公布,公開征求公眾意見,然后在意見基礎之上再做修改,最終作出正式決定。相信通過公眾參與方式作出的安排,將會是一個更加符合各方需求,更加完美的方案,也將贏得更多掌聲。[2]”

(三)再征意見,“三選一”方案六家網站同時調查

不知是否受上述文章的啟發,2013年11月27日,有關部門提出3個調休方案,再次公開征求意見,表明其傾聽民意的誠意,進一步鼓勵公民參與決策。

本次公眾參與的平臺擴展到六家網站,它們是人民網、鳳凰網、新浪網、騰訊網、網易網、搜狐網等。三個方案中有兩個方案取消十一七天長假,一個方案保留;有的方案提出不再調休,固定放假;有的方案提出十一放五天小長假。但實質上仍然圍繞第一次調查的三個核心問題,即假期總天數不變、取消或保留或縮短小長假或者不做任何調假,并未回應第一次調查中公眾的核心關注,如增加天數、調整春節假期、恢復五一長假等。因此,不少參與者表示,三選一是一種無奈的選擇,只能是劣中選優。最后,C方案獲得了較高的支持率。

(四)正式安排出臺,“除夕不放假”引公眾爭議一片

2013年12月底,有關部門正式發布2014年全國放假安排,基本采用方案C,但將春節假期調整為初一到初七,除夕因此再次成為工作日。一時間,“除夕不放假”成為網絡熱詞,遭遇各種犀利吐槽。“除夕不放假,怎么辦年貨,誰來準備年夜飯?”“媽,如果我除夕回不去,請將我告上法庭,兒不能回家過年看您了。”

對此,中國文聯副主席、中國民協主席馮驥才接受記者采訪時表示,“取消除夕放假”引起公眾廣泛熱議,既表明了春節在中國人生活中的至關重要,也表達了人們對自己生活和文化權利的關切[3]。新浪網關于“如何看待2014年放假安排”的調查顯示,截至2013年12月12日上午9點,88.4%的調查者不滿意除夕不再是法定節假日,支持者僅為8.1%。接近6萬人參與了這項調查[4]。

(五)公眾留言分析:“春節”、“五一”是焦點

本案例中,不少參與者留下了具體意見。第一階段,組織者設計的第四個問題是關于假期的建議。據此,選擇有話要說者有46049人,無話可說者有45909人,基本持平。第二階段未設此類開放式問題,但一些珍惜參與機會的公眾仍然以留言方式表達了意見。截止2014年1月5日17:00,人民網留言共有7857條。其中,有主貼7651條,跟帖206條,總共383頁。第一階段留言272頁,第二階段有111頁。顯然,盡管選擇“有話要說”者達到46049人,真正留言的比例相當低。更多參與者欲說還休。

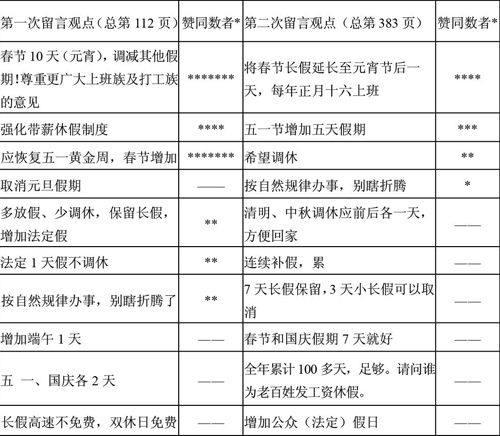

為了便于研究,本文分別以兩次調查的最后一頁為樣本,進行內容分析(如表1所示)。

分析發現,兩次留言具有極大的相似性,都集中在“延長春節假期”、“增加五一假期”、“保留7天長假”等方面。相比第一階段,第二階段的觀點更加多元。兩個階段的公眾參與都比較理性,其建議具有一定的合理性。如,有人建議取消元旦假期,增加其他民俗節日。畢竟,元旦對于中國人而言節日感較弱,尤其在農村,很少有人在意元旦,如果取消該假期,恢復或增加其他的民俗節日,未嘗不可。試想,端午節放1天假也許更有節日氛圍。本研究抽樣調查的結果與相關的報道完全一致。2013年10月13日人民網北京電稱,“70%左右的網友對現行的法定節假日放假安排不滿意。……大多網友都希望增加全年假期總天數、延長春節假期,適當給予假期安排自主權、反對硬湊假期等意見也較為集中。[5]”但兩次征求意見的內容和備選三個方案中,除夕都應休假的。

二、公民參與決策的樣本分析

(一)參與者的數量與組成

1.投票人數。第一階段參與人民網意見調查的有10萬余人。第二階段調查擴大到6家網站,共收到了312.71萬份問卷[6]。參與調查者數量龐大,參與渠道(網站)能夠覆蓋不同層次受眾。其中,人民網是國家級主流新聞網站,鳳凰網屬于相對獨立的新聞網站,其他幾家則是目前國內的主要商業門戶網站。

2.留言人數。以人民網為例,有近5萬人選擇“有話要說”,但真正留言者不足8千,只占10%左右。因此,真正行使發言權的人與表示要行使發言權的人相比,少得多,態度與行為不一致,屬于非典型性參與。

3.參與者年齡構成。兩次參與者中,20~40歲的公眾占比都最高,分別為60.57%和53.8%;40~60歲者次之,兩次分別占35.34%和23.5%;20歲以下和60歲以上參與者人數兩次雖有不同,但所占比例相近。它反映了公民參與的利益動因是第一位——真正為放假而操心的正是20~60歲的工薪階層和打工者。

4.參與者職業構成。兩次調查中,企事業單位參與者最多的,分別為54.71%和43.1%;其次是黨政機關公務人員,兩次分別為14.82%和13.4%;第三是“其他”職業者。兩次調查中學生和工商個體戶的位置發生前后順序互換,第一次調查時,學生少于個體工商戶,第二次正相反。離退休、農民、無業者等兩次參與比例都較小。

(二)參與者意見表達的方式

本案例中,公眾意見表達有三種方式。

1.投票。它是公眾最容易參與的方式,充分顯示了互聯網技術的優勢,方便快捷,受歡迎。得票最多的方案成為最終方案的主體內容。

2.留言。它顯示了參與者參與動力。但表示有話要說并且事實上留言者遠遠少于有話要說實際未留言者,它表明,留言需要更強的參與動力。參與動力不強者,只用投票表明態度,并未真正留言。

3.自我設計。它體現了公民參與的主動性。其中,網友的放假方案及《檢察日報》的建議性文章,是本次公眾參與的亮點。雖然很難判斷,第二輪推出“三選一”的方案是否受到了公民參與的影響。但實際結果是,公眾因此有了二次參與決策的表達機會。

(三)公民參與決策的效果

1.最終決策與多數選票方向一致,體現了公眾參與的意義。調查中,171.98萬份問卷選擇方案C,占總數的55.0%(指6家網站的總數據,并非人民網一家),與最終結果基本一致,體現了公民參與的意義。

2.第二次征求意見,事實上回應了公眾的部分關注。“三選一”方案事實上回應了公眾的部分關注,照顧到不同群體的需求,從結果上體現了公眾參與決策的價值。

3.公眾未能就取消除夕法定假日發表意見,挫傷公眾參與的信心。2007年12月,首次將除夕正式納入法定假日,是對公眾意見的一種吸納的表現。而此次未經公眾討論便取消除夕法定假日,折損了公民參與決策的意義。畢竟,取消一個法定假日相對于是否調休要重要得多。

4.缺乏反饋機制未能發揮網絡媒體互動優勢,反使之流于投票機器。本次調查獲得大量公眾反饋,但有關部門究竟聽清沒有,聽懂沒有,是否愿意接納卻不得而知。缺乏反饋機制是公民參與決策的重大缺陷。互聯網為公眾與決策部門進行互動創造了條件,但如果決策部門互動意愿不足,無論何種先進的新興媒體,都可能淪為一個簡單的投票工具。

三、討論:互聯網促進公眾參與決策的“四個有限性”

關于互聯網等新興媒體的對公民參與的積極作用,已經討論很多,如參與更方便,更直接,成本更低等。本案例中,短時間內組織了300余萬人參加投票,數萬人通過留言表達意見,甚至網友還直接提出具體的“網友版”放假方案,無不體現了互聯網對公民參與決策的促進作用。

但是,本次研究也發現,公民借助于新興媒體參與政治,參與重大事項的決策時,存在著四個“有限性”。

(一)參與有限性

盡管本案例中有300余萬人次參加了表達意見,但相對于6億多網民,在事關13億人的重大決策面前,網絡參與者較少。如果考慮到兩次參與者的重復性和不同網站參與者的重復性,則參與者更少。參與有限性不僅表現在人數上,還表現在參與者的年齡結構與職業結構上。本案例中,政府機關和企事業單位參與者最多。學生可能因為有寒暑假,對長假感覺不強,故參與不多。但節假日事關中國傳統的家庭團圓,大多數農民、離退休人員理應充分表達自己的意見,實際參與者太少。

因此,僅僅依靠參與新興媒體投票來表達意見,農民、離退休人員和無業人員甚至可能連參與機會都沒有。它是“數字鴻溝”及新興媒體的對政治參與的負面影響一種體現。參與有限性將影響到決策的有效性,它還會成為有關部門忽視公眾意見的理由——網絡投票僅反映少數人的意見。

(二)使用有限性

一個令人吃驚的結果是,新興媒體給予了人們自由表達的權利,政府部門提供了公民對重大決策進言獻策的機會,但是真正“起而行者”比例甚少。本案例中,兩次留言的總數不足8千條,只占明確表達“有話要說”者的16%,占總投票人數的2%,比例過低。明確表示“有話要說”卻保持事實上的沉默,不能不讓人對新興媒體在促進公民政治參與方面的作用產生懷疑,它與網絡“想說就說”的特征不符,某種程度上屬于不完整的政治參與。

(三)效果有限性

最終公布的2014年節假日安排方案表面上看是尊重了大多數參與決策者的意見。但正如專家們分析,方案C對于公眾實際上是一種不得以而為之的無奈選擇[7]。更為重要的是,公眾提出的意見(除投票外)沒有被采納,而重要的修改卻沒有給予公眾討論的機會,公眾參與決策的效果因此大打折扣。

(四)溝通有限性

公眾參與決策缺乏明確的溝通機制,公眾無從知曉自己的意見是否能被政府決策部門所了解、理解和采納。本次公民參與并沒有明顯體現新興媒體的平行溝通的優勢,互聯網的交互性僅僅體現為投票結果的隨時更新,新技術的魅力黯然失色。

四、結 語

四個有限性的相互作用會導致公眾參與意識和積極性的層層衰減。參與有限性致其代表性和廣泛性受質疑,使用有限性更令人懷疑網絡平臺的開放程度(人們真的敢于表達嗎?),效果有限性直接挫傷參與者的積極性(說了也白說!),溝通有限性則冷落了新興媒體的互動優勢(有去無回!)。

本文提出四個有限性的觀點,并非要否認新興媒體對于公民參與政治的積極作用。只說明,新興媒體所具有的技術優勢,并非必然會在具體的實踐中發揮作用。一方面,它會受參與動因、公民意識、文化傳統等因素的影響;另一方面,它更需要通過建立有效的溝通機制和反饋機制來保護公眾參與的積極性,進而發揮互聯網的技術優勢。缺乏溝通與反饋機制,任何一種新技術都可能淪落為簡單的投票機器。

參考文獻:

[1]江蘇網絡電視臺.節假日怎么安排才合理?馮驥才委員:除夕應恢復放假[EB/OL].http://www.jstv.com/df/nanjing/ms/201403/t20140304_2194318.shtml.2014-03-20.

[2]黨小學.杜絕“烏龍放假安排”須開門納諫[N].檢察日報,2013-11-15.

[3]馮驥才.除夕應當放假,這件事需要十分重視[N].中國藝術報,2013-12-12.

[4]新浪調查:你如何看待2014年放假安排[EB/OL].http://survey.news.sina.com.cn/result/86872.html.

[5]唐述權,尹深.放假安排網友意見不一 增加假期總數、延長春節假期呼聲高[EB/OL].人民網,http://society.people.com.cn/n/2013/1013/c1008-23182239.html.

[6]“2014年節假日最終安排與公眾投票結果相吻”[EB/OL].網易新聞http://news.163.com/13/1212/07/9FSJ3BMO00014JB6.html.

[7]蔡繼明.假日辦公布三個方案照顧了不同人群對調休的態度[EB/OL].新華網,http://news.xinhuanet.com/politics/2013-12/12/c_118529640.htm?prolongation=1.

[責任編輯:艾涓]