提高數學教師形成性評價能力的設計研究

孫立坤,鮑建生

(華東師范大學 數學系,上海 200241)

形成性評價是指在教學活動進行中對教師的教學安排以及對學生的學習表現所進行的評價,其目的是提供教師教與學師生進步情形的反饋資料,指出教學安排上的缺失以及學生學習的問題,以便為學生實施補救教學或改變教師的教學計劃[1].現代教學中強調教學與評價是促進學生有效學習的“雙通道”,即在數學課堂中教師應通過即時的形成性評價來校正自己的教學行為.著名教育家顧泠沅先生在青浦教學實驗中總結了一條有效的教學原理——及時回饋,即教師和學生應及時了解教學結果的信息,隨時回授調節[2].回授應該發生在知識的形成過程中,也稱為形成性的回授.有效的應用形成性的回授教學可以提高教學效率.但在實際教學中,大多數教師只注意關于結果的回授,而忽視了知識形成過程中的回授,失去了“長善救失”,獲得最佳教學效果的機會.

1 形成性評價的教師專業發展模型

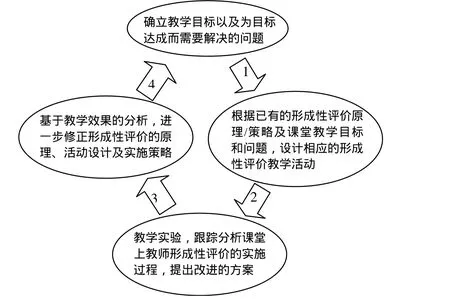

研究目的是通過設計研究提出數學課堂教學形成性評價的教師專業化發展4階段模型(如圖1),該模型建議教師應從問題、設計、實施與檢驗4個階段著手,以解決學生在數學學習中遇到的具體困難為目標,設計形成性評價教學活動,并在實際教學中幫助學生對數學知識進行深刻思考以促進學習.而教師也將在實踐與反思中獲得對學生的更深層次的理解、完善教學法,并在4階段的循環實踐中得到專業化的提升.

2 核心工作要素

接下來將按照上述模型,依次對4個階段的工作要素和操作方法進行具體闡述,總結了一些幫助數學教師習得形成性評價的有效學習策略.

2.1 確定教學目標

任何形成性評價都要嵌入到某一具體的教學任務中,教師在學習實踐形成性評價前需要先明確教學問題.教學任務的選擇可由實際教學經驗來決定,主要包括那些通過常規手段或教學策略無法達到理想教學效果的數學知識或技能.

圖1 數學課堂形成性評價教師專業發展模型

例如函數概念教學一直是高中數學的難點,很多教師苦于如何將學生在初中學習時留下的一些“后遺癥”進行修正,如初中函數主要以方程關系呈現,而高中代數中將轉向變量之間的對應關系、學生對于函數符號“ )(xf ”的不理解等[3].過去的研究中發現,教師常將函數概念規則化呈現給學生,即要求學生記住函數概念的構成要素,通過大量的練習題來強化記憶,最終導致很多學生“會而不知”,對后繼學習產生不良的影響[4].

著名數學教育家斯跟普認為只有從工具性的理解達到關系性的理解,才能把握數學對象的本質[5].因此,面臨函數概念教學困難的教師可首先嘗試針對學生的常見認知困難(見表1)設計形成性評價教學活動,再通過教學活動中的及時反饋協助學生找出盲點,并修正自己的教學活動,為師生雙方提供最佳的反思機會,最終對概念進行深刻的理解.

除了函數概念教學外,教師還可以根據實際情況在施教困難的主題中加入形成性評價教學活動,如數學閱讀理解、問題解決等,以幫助學生對數學知識進行深刻的思考.

表1 高中函數知識難點

2.2 結合原理進行教學活動設計

形成性評價重視的是在教學過程中進行經常性的評價和檢驗,目的在于確定教學活動是否達到教學目標,教師利用教學歷程中不斷發生的反饋信息,檢查自己是否需要調整教學方法,在發現學生學習問題時,教師可以通過及時修正教學方法、內容,調整教學速度等策略,更好地滿足學生的學習需求.

雖然原理是實踐的基礎,但大量的教師訪談與問卷調查結果都顯示多數教師認為教育教學原理的內容深奧,與實際教學行為脫節,不知該如何在數學教學實踐中運用原理,這些都大大降低了原理學習的意義.研究者在文獻和實踐基礎上,總結出幾點有效的原理建構策略:

錄像帶觀察結合焦點團體訪談.邀請幾位教師共同觀看形成性評價的教學錄像,應教師的要求隨時暫停播放并對有爭議的課堂事件進行討論,目的是經由案例與教師之間的相互探討促進對形成性評價教學活動的原理進行理解.另外,教師可以在研究者的輔助下通過錄像帶觀察來習得原理.這一過程通常的做法是由研究者首先選好有代表性的教學片段,擬好討論問題,再組織教師參與其中,最大程度促進教師思考.

教師同伴合作論辯法.合作論辯的方法特別適合用在教師初步建立形成性評價理論之后的發展過程中,透過開放的集體合作溝通、協商、論辯與問題討論,促使個人理論變得更清晰且更具可理解性,并足以成為有效教學的依據.教師與同伴之間在論辯的過程中容易產生認知上的緊張,進而促進學習,迫使個人重新反省原有理論的有效性,拓展個人對原理的專業認知廣度與深度.此方法的目的是透過教師間的論辯,讓教師進行相關教學經歷的反省分析,以及教育理念分享與探討,小組的成員則是刺激理性思考,發現有效解決問題方法的協助者.

形成性評價教學活動要求教師以學生們的想法作為根基組織教學和進行全班討論.教師可按照教學活動設計流程結合課堂提問、組織活動等具體實施策略(見表2)進行實際教學設計.

表2 教學活動設計框架

發現學生的困難.教學活動的設計應圍繞學生的困難展開.教師通過學生的家庭作業、隨堂考試、課堂觀察、提問等方式來了解學生的學習困難以及迷思概念,以此作為教學活動的設計基礎.

選擇“好”的問題.研究指出教師使用的問題對于形成性評價有重要影響,一個合適的問題可以幫助教師收集學生的學習證據,了解學生學習的進展與學習目標的差距,是否有迷思概念,以及需要加強的地方,從而促進學生數學的理解,引導學生關注自己之前沒有注意到的問題或概念特征,同時也能夠促使學生為了讓同伴理解自己的想法而尋找合適的語言表達.

課堂提問中常用的問題類型[8]包括:聚焦導向、探索數學意義、聯系、促使學生解釋自己的想法、引起討論、聯系和應用、拓展思維等.教師應根據教學活動特征來合理的設計和選擇課堂問題.

設計有效的師生交流方式.好的問題并非是有效教學的充要條件,教師給予的反饋和師生交流也是溝通和評價的重要成分.師生對話與交流過程中所獲得的學習證據,可讓教師對教學進行即時修正,幫助學生在正常的學習軌道上向學習目標努力.課堂中傳統的師生對話模式(IRE)是教師引起問題(Initiate)—學生回答(Response)—教師反饋(Evaluate)[9],然而在形成性評價課堂活動中,教師鼓勵學生通過傾聽和回應其他同學的回答,比較各種想法之間的差異,最終產生推理和質疑.因此,要盡量使用“教師—學生A—學生B—學生C—教師”的交流模式,提供學生主動學習和推理的機會.進行有效師生互動的教學策略有:

聚焦式追問[10].這種師生交流方式的作用是讓教師清楚獲得學生的想法的同時也讓學生理清自己的想法,通過對焦點問題的循環追問幫助學生將自己的想法說明清楚,從而讓其他同學了解.在追問的過程中,教師的立場是開放的,主要以學生的想法為根基,來引導學生進入主題概念.如:教師以一個問題開頭,讓學生先發表自己的想法,依其回應再做提問,協助學生思考、組織概念.同時,教師幫助學生連結舊經驗外,也可將班級其他同學作為資源,鼓勵學生了解彼此的解題策略與推理,以此理清彼此的想法.

復述.這里的復述不是指簡單的重復學生的回答.教師在一名或幾名學生都說出結論并對其進行解釋之后進行總結,或讓其它同學用自己的話對同伴的推理過程進行復述.教師注意不要直接參與幫助解釋和評判學生的回答,而是盡可能多的引起學生之間進行討論,為學生提供主動思考的機會.

等待時間.深刻的思考需要時間,教師因此在提問之后不要急著找學生回答,而是給學生時間進行充分的思考.同樣,在師生進行對話交流時,若學生不能及時給予反饋,教師應耐心等待,讓學生有機會對問題進行全面的思考.

2.3 教學活動的實施

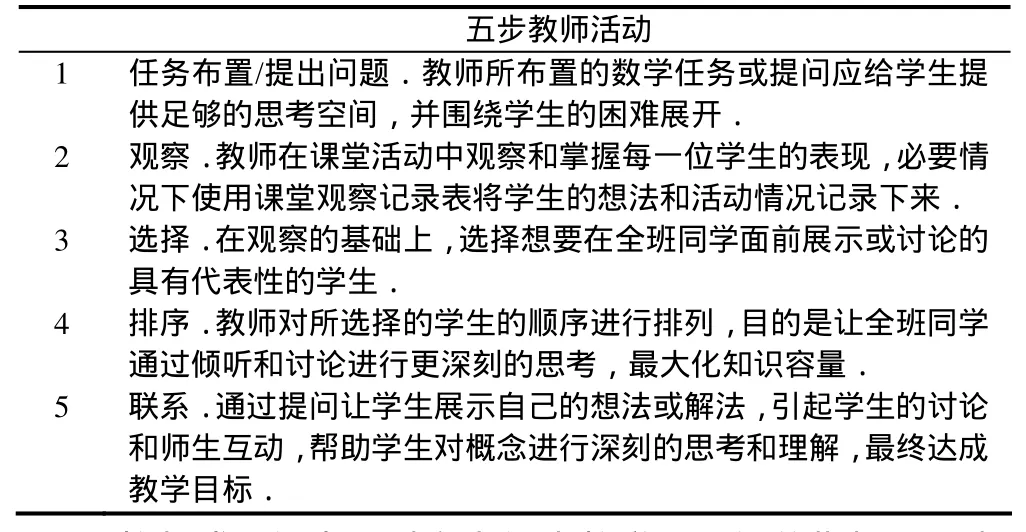

形成性評價中的教師課堂活動(見表3)主要分5個階段:任務布置(提出問題)、觀察、選擇、排序與聯系[11].教師在實施教學的過程中,要時刻對自己5個階段的活動進行監視,并根據學生的反饋及時修正教學方法和師生互動方式.也可通過觀課者隨時記錄各個階段的活動焦點,備做課后反思之用.

表3 課堂教學中教師活動

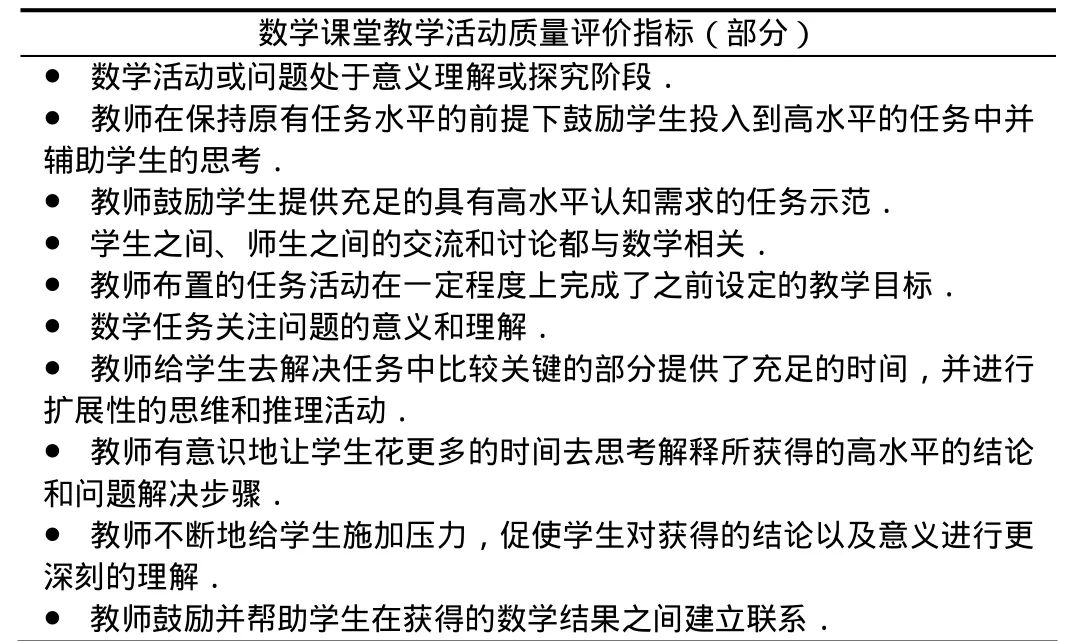

教師或觀課者可以參考課堂教學質量評價指標(見表4)對每個階段的教學活動情況進行即時的評估與檢驗.

表4 課堂教學活動質量評價指標

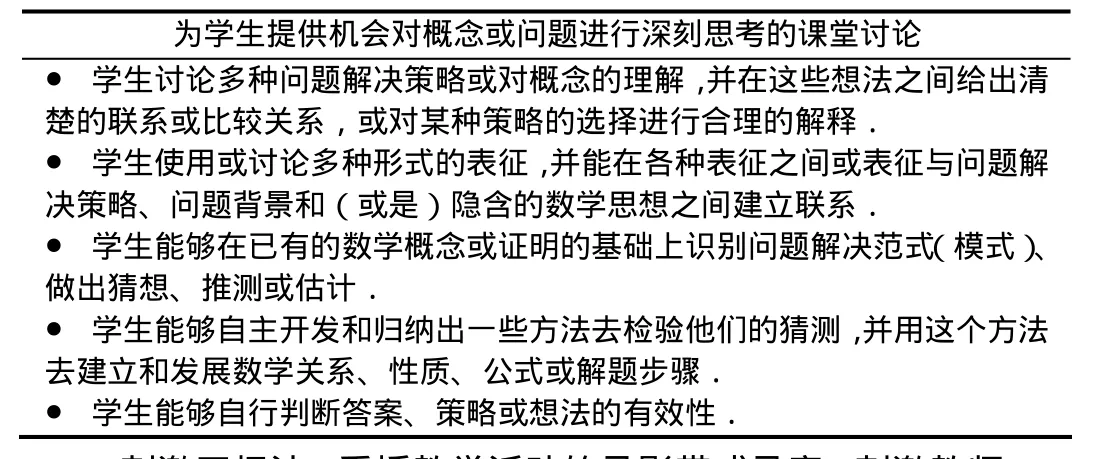

此外,實施階段的另一個考察項目是課堂教學中學生是否進行了有效的討論,其評價指標可參考表5.

2.4 教學效果的檢驗

教師的反思能力是教師專業發展或專業成長的核心動力,教師的反思有助于自己對教學專業知識的提升和改變、對教學自信心的增加、對教學問題察覺敏感度的提高、對學生的學習了解程度的提升,最終使其對學生的學習過程有更深的理解[12].

在教學效果的檢驗階段教師需要考察原理的更新,即審視自己對形成性評價教學的原理是否掌握,在實踐中修正或總結了哪些有效的教學原理和策略.同時還要對學生的學習結果進行考察.教學效果的檢驗策略有以下幾種:

表5 課堂交流評價指標

刺激回憶法.重播教學活動的錄影帶或錄音,刺激教師以回溯的方式,重新想起教學當時所持的想法或理念,并說明選擇當時策略的理由,將教學行為背后的暗默理論逐漸引導出來.這種方法能夠幫助教師建構起自己的形成性評價教學實踐理論,并通過比較自己所持的理論、使用中的理論與理論學習階段習得的理論3者之間的差異,刺激教師對個人理論進行反省與修正.

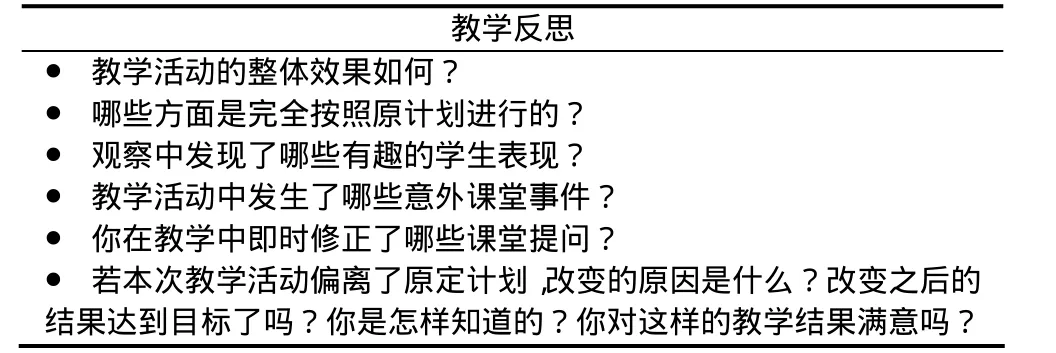

教師自我反思.教師可以在每節課結束后通過及時反思(見表 6)來檢驗形成性評價教學活動的有效性,考察教學歷程中的思考與決策,總結優勢和不足,修正教學活動設計,作為再次教學之用.

表6 教學反思提綱

學生交流反饋.對于教學結果的檢驗可以反饋到教學原理以及教學設計的合理性,教師借助課后學生訪談或課堂學習情況問卷來了解學生對教師實施的形成性評價教學的滿意度和改進意見.也可編制數學學習態度量表來考察學生的學習動機、興趣等方面的變化.

總結性評價.對于學生學習結果的檢驗反映了實施階段的教學效果,教師可用家庭作業、章節測驗等總結性的評價方式來進行考察.

3 結 論

通過以上4個階段的反復實踐與反思修正,教師有關形成性評價的教學的專業素養將會發生以下變化和發展:

(1)將形成性評價的教學原理知識內化更新為符合自身需求的、獨特的指導原則;

(2)能夠在原理的作用下,針對具體的數學主題或學習難點,形成有效的形成性評價的課堂活動教學設計方案,成為后續有效教學的支撐依據;

(3)教學中逐漸轉向關注學生的思考、形成有效的師生交流策略.

[1] Black Paul, Dylan Wiliam. Developing the Theory of Formative Assessment Educational Assessment [J]. Evaluation and Accountability, 2009, 21(1): 5-31.

[2] 顧泠沅.學會教學[M].北京:人民教育出版社,1991.

[3] 朱文芳.函數概念學習的心理分析[J].數學教育學報,1999,8(4):23-25.

[4] 湯炳興,黃興豐,龔玲梅,等.高中數學教師學科知識的調查研究——以函數為例[J].數學教育學報,2009,18(5):46-50.

[5] 周超,鮑建生.形成學生高水平數學思維的策略——一線教師之觀點[J].數學教育學報,2012,21(4):36-39.

[6] 李吉寶.有關函數概念教學的若干問題[J].數學教育學報,2003,12(2):95.

[7] 濮安山,史寧中.從APOS理論看高中生對函數概念的理解[J].數學教育學報,2007,16(2):48-50.

[8] Boaler Jo, Karin Brodie. The Importance, Nature and Impact of Teacher Questions [J]. Proceedings of the 26th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2009,(2): 774-783.

[9] Cazden C B, Beck S W. Classroom Discourse [J]. Handbook of Research on Teaching, 1986, (3): 432-463.

[10] Herbel-Eisenmann B, Breyfogle L. Questioning Our Patterns of Questioning [J]. Mathematics Teaching in the Middle School, 2005, 10(9): 484-489.

[11] Margaret S Smith, Mary K Stein. Five Practices for Orchestrating Productive Mathematics Discussions [M]. National Council of Teachers of Mathematics, 2011.

[12] Noffke Susan E, Robert B Stevenson. Educational Action Research: Becoming Practically Critical [M]. Ed. Marilyn Cochran-Smith. New York: Teachers College Press, 1995.