從“以身發財”到“以財發身”

——張謇創業的人力資本與社會效應

李玉

從“以身發財”到“以財發身”

——張謇創業的人力資本與社會效應

李玉

借用儒家“以身發財”和“以財發身”的概念,有助于分析近代實業家的創業過程與經營理念。張謇辦廠之前的職場資歷與科舉功名,為他積聚了豐富的人脈網絡,使他可以更多地接近行政資源,增加投資的壟斷性與特權性,這些堪稱有助于他創業的“身份資本”。而張謇在辦廠過程中的吃苦耐勞、忍辱負重和積極探索,則又意味著他支付了超常的心力與智力,這些可視作他為創業投入的“身心資本”。凡此二者,構成了張謇“以身發財”的主要內涵。但張謇創業的主旨卻不是為了發財,而是造福社會。通過考察張謇對發展地方教育和慈善及公益事業的貢獻,可以說明他在一定程度上踐行了孔子“以財發身”的遺訓。張謇追求社會效應而非經濟效用的創業觀,是他成為一個著名實業家的重要原因。

張謇 創業觀 社會效應

一、序論

《大學》有言:“仁者以財發身,不仁者以身發財。”對此,不同的注經著述有著大同小異的詮釋,均將之作為儒家義利觀的重要內容之一。有人如此解說:“仁者以身發財,不仁者以財發身,此一道也,存乎其人之仁不仁而已。”[1]〔宋〕衛湜:《禮記集說》,清通志堂經解本,卷153。還有其他的解說,諸如“仁人有財,則務于施與,以起身成其令名;不仁之人,有身貪于聚斂,以起財務成富”[2]〔漢〕鄭玄注、〔唐〕孔穎達疏:《禮記疏·附釋音禮記注疏》,清嘉慶二十年南昌府學重刊宋本十三經注疏本,卷60。;“仁者以財發身,但是財散民聚,而身自尊,不在于財;不仁者只管多聚財,不管身之危亡也。”[3]〔宋〕黎靖德編、王星賢點校:《朱子語類》卷16,第2冊,〔北京〕中華書局1986年版,總第366頁。《禮記集說》的解釋更為詳細:“仁者以愛人利物為事,損上以益下,財幾于散矣。卒之人懷其惠,仰若父母,何榮如之,是財雖散,而身日起也,故曰以財發身。不仁者以剝民利己,為事苛征而虐取,財非不聚也,卒之民不堪命,疾視若讎,禍孰甚焉。是財日起而身益危也,故曰以身發財。”[1]〔宋〕衛湜:《禮記集說》,清通志堂經解本,卷153。說明,“以身發財”和“以財發身”實際上是“重利”與“重義”,或曰“以利制義”與“以義制利”的重要區分。傳統意義上的“以身發財”是貶義的,是指“不仁者”只知聚財致富,不顧其社會效應。正因為“不仁之人,惟知有財,不知有身”,所以“雖能聚斂其財,而身反蹈于危亡矣”[2]〔宋〕趙順孫:《四書纂疏·大學纂疏》,清文淵閣四庫全書本。。

傳統經典關于“發財”與“發身”的評價與臧否固屬精到,但亦不無可議之處,因為如果不能“發財”,則沒有“以財發身”的基礎,說明適度的“發財”從邏輯上講也是必要的。如果說“發財”之于“發身”的重要性在自然經濟社會尚未突顯,那么降及近代,當社會物質生產與財富生成方式發生巨大改變之際,“發財”的基礎性意義就變得十分明顯了。尤其是在新式企業發生與發展過程中,需要一個資本積累與經營拓展的階段。對于創業者而言,這就是一個“以身發財”的過程。隨著近代企業精神與產業倫理的出現,對于“以身發財”的價值評判已與傳統有異。在近代實業發展加快、商業競爭加劇的語境中,“以身發財”反映的正是企業家艱苦創業與開拓經營的歷程。

不過,傳統思想中關于“發財”與“發身”關系的思考,對于評價近代企業家的創業觀與經營觀仍不無啟迪作用。因為無論“以身發財”還是“以財發身”,不難發現二者有兩項共同的對象要素,其一為“財”,其二為“身”,一個共同的動作要素就是“發”。實際上,探析“以財發身”和“以身發財”的關系,在于說明“如何致富”和“致富后為何”等問題。順著這一思路,考察近代企業家的創業過程,對相關史實可能會有新的解讀。在這方面,著名實業家張謇就可作為一個典型的案例。

評價張謇創業方面的“以身發財”,已不能用傳統的“不仁”思想;相反,張謇創業本身恰具有較高的國家與區域關懷目標,具有“仁”的意旨。我們之所以襲用“以身發財”的說法,也是為了更好地理解張謇創業的曲折歷程、社會效應與歷史借鑒。考察張謇的“以身發財”,是希望厘清張謇個人在創業過程中的真實功效,進而探究張謇本人的“人力資本”對于大生系統企業經營運作的實際影響[3]國內外關于張謇的研究,王敦琴主編的《張謇研究百年回眸》(南京大學出版社2007年版)對此已有較為詳細的梳理。其中,關于張謇經濟活動的論著尤為多見,也不乏關于張謇實業觀、創業精神及其與儒家倫理思想關系的成果,如楊延峰《從張謇和澀澤榮一的義利觀看中日兩國的近代化轉型》,《通化師范學院學報》2010年第9期、張廷棲《試論張謇的人文精神》,《南通紡織職業技術學院學報》2008年第3期、趙明遠《論張謇的“紳領商辦”股份制企業形式》,《南京理工大學學報》2006年第4期、施景鈐《論張謇的愛國精神與創新實踐》,《南通大學學報》2006年第2期、馬敏《營造一個和諧發展的地方社會——張謇經營南通的啟迪》,〔武漢〕《華中師范大學學報》2006年第2期、蔣國宏《儒者情懷與近代中國溫和派知識分子的抉擇——以張謇、黃炎培為個案》,〔上海〕《歷史教學問題》2005年第3期等,不過相關著述多停留于張謇創辦實業的“義理”分析,如果引入“人力資本”概念進行解析,則會使相關議題增添新的內涵。。而關注張謇的“以財發身”,則有助于解析張謇創業的價值追求與終極關懷,以期明了在歷史的坐標中,社會效應而非經濟效應當為檢驗企業家成功與否的重要指標。

需要說明的是,“人力資本”是管理學科的一個重要概念,主要用于分析企業員工的素質與數量,很少指向企業家本人,本文在這方面指意有所擴展。筆者將張謇個人的“人力資本”分為“身份資本”與“身心資本”[4]此外,還有其他指標,諸如“身體素質資本”、“品性修養資本”與“學術素養資本”等,這些在張謇研究方面,與前兩項有所重合,都未列專題,俾免累贅,特此說明。,相信這也是衡量其他近代實業家可資借鑒的學術理路。

二、張謇創業的“身份資本”

中國是一個注重名望、身份與地位的社會,時在晚清,社會等級嚴格,身份標識明確。身份和地位較高的人群,可以更多地接近行政資源,減少投資——包括實業投資在內的社會投資——的機會成本,并且增加投資的壟斷性,進而產生更多的收益回報。

張謇很早就成為東南名士,據其子張孝若記述:

我父三十歲以后的才名,就一年一年的大起來。當時的督撫名公,沒有一個不想羅致他到幕府中,引為自重的。大家也曉得,我父親才調出眾,做敘事論理的文章,在其時很出名;加之替府主辦事策劃,非常的忠勤刻苦,所以名氣一大,交相延譽的人就多,大有一得我父,身價頓增的光景。[1]張孝若:《南通張季直先生傳記》,〔上海〕中華書局1930年版(收入上海書店版《民國叢書》,列第三編第73號),第46頁,第69頁。不過,張謇畢竟只是一個著名的幕僚文人,雖然結交過吳長慶、袁世凱、沈葆禎、藩祖蔭、翁同龢等人,但社會地位有限,在中國政壇基本上處于一個從屬地位,不具備獨立進行“社會投資”的條件。

但他的“身份資本”無疑在他高中狀元之后達到最高值。由于點魁之前,張謇已早有文名,其名人效應又在他點魁之后產生了疊加,使張謇在一定程度上又成為一名“著名的狀元”,其“身份資本”價值大為增加。

“身份資本”可以用于各方面的投資,諸如行政、文教等領域,這也是金榜題名者的常規選擇。但張謇則別具創意,決心另辟蹊徑,創辦實業。這對張謇而言,無疑是一項風險投資。不過,在他的創業過程中,“身份資本”確實發揮了重要作用。

關于張謇的“投資”轉向,張孝若有這樣的記述:

我先前曾經說過,有了名的人要做事。甲午以后,我父有了大名……反而堅定了自己的決心和打算。但是在中國的社會,要做事就和官脫離不了關系:他能夠幫助你,也能夠破壞你;如果民間做事,能得官力幫助,那自然就事半功倍了。那個時候恰逢著張公之洞做兩江總督,他向來對我父親很信重,先就請我父總辦通海圍練,結束撤防后,接下來就和我父說到振興商務等事,我父本來認定這條路走,所以一談就談得很投機,很融洽。……張公在南京時,因為中日訂了馬關和約,內中有允許日本人在內地設工廠的一條,就想自己捷足先登去辦廠,不要等日人藉口。就計議在長江口的南北,蘇州和通州二處,各辦一廠,蘇州廠請陸公潤庠辦,通州廠請我父辦。我父因為和他的本意非常適合,而且國強,一定要著實做到普及教育和地方自治的二件事,然而沒有錢是辦不成功的,于是就決定先辦實業,有了錢以后,再辦教育和地方自治,就立刻答應了去興辦這件事。[2]張孝若:《南通張季直先生傳記》,〔上海〕中華書局1930年版(收入上海書店版《民國叢書》,列第三編第73號),第46頁,第69頁。說明,甲午戰爭之后中國實業形勢的危機和洋務派首領、著名官員張之洞的促動,對于張謇“身份資本”的投資轉向產生重要影響。關于這一點,張謇本人也不諱言,他在大生紗廠首次股東大會上坦言:“通州之設廠,為張謇投身實業之始。光緒二十一年乙未,中日事定,前督部張屬蘇、鎮、通紳士招商集股,設機廠,造土貨,謇亦承乏。”[3]張謇研究中心等編:《張謇全集》第3卷《實業》,〔南京〕江蘇古籍出版社1994年版,第80頁。在自撰年譜中張謇說得更清楚:

先是,南皮(張之洞)以中日馬關條約有許日人內地設工廠語,謀自設廠,江南北蘇州、通州各一,蘇任陸鳳石潤庠,通任余,各設公司,集資提倡,此殆南皮于學會求實地進行之法。余自審寒士,初未敢應。既念書生為世輕久矣,病在空言,在負氣,故世輕書生,書生亦輕世。今求國之強,當先教育,先養成能辦適當教育之人才,而秉政者既闇蔽不足與謀,擁資者又乖隔不能與合;然固不能與政府隔,不能不與擁資者謀,納約自牖,責在我輩,屈己下人之謂何。踟躇累日,應焉。[4]汪敬虞編:《中國近代工業史資料》第2輯下冊,〔北京〕科學出版社1957年版,第934頁。

而張之洞的賞識與重用,則使張謇“身份資本”的投資效應大為提升,張之洞專門為張謇設廠事宜上奏朝廷,稱“通州在籍紳士前翰林院修撰張謇,向來講求時務,情形較熟,當經函商力籌護持小民生計、杜塞外洋漏卮之策,屬其邀集紳商,愷切勸導,厚集股本,就地設立紗絲廠,以副朝廷自保利權之至計”[5]張之洞:《通海設立紗絲廠請免稅厘片》(光緒二十一年十二月二十八日),《張文襄公全集》卷42,奏議42,〔北京〕中國書店1990年版,第11-12頁。。從而使張謇的辦廠行為從一開始就具備了與眾不同的政治與社會效應。

除張之洞之外,張謇同繼任兩江總督劉坤一也保持良好關系,得其資助不少。此外,其他重要地方官員也均不敢對有著巨大“身份資本”的張謇有所怠慢。況且,張謇雖然經營實業,但并未放棄對社會與政治活動的關注與參與,不僅在地方政務中多所作為,而且在東南互保、預備立憲、清帝退位和南京臨時政府成立等國家政治建設的重要環節,均發揮了關鍵作用。進入民國,張謇更因躬身擔任政府要職,而成為行政體系中人,即使退職在野也對中央重大決策事宜多所表態。在這一時期的大部分時間內,張謇繼續著自己“介官商之間,兼官商之任”[1]張謇研究中心等編:《張謇全集》第3卷《實業》,第16頁,第18頁,第8頁,第10頁。、“通官商之情,規便益之利”[2]張謇研究中心等編:《張謇全集》第3卷《實業》,第16頁,第18頁,第8頁,第10頁。的角色,其社會“身份資本”不僅沒有衰減,反而有所增強。

三、張謇“身份資本”的實業投資收益

張謇以新科狀元身份轉向創辦實業,又得到諸多大僚的提攜,自然可獲致一些獨特的收益。大生紗廠因初創困難,遂借助張之洞、劉坤一的關系,領用官機,折本25萬兩,在原始資本中,官機折款占56.17%。兩江總督劉坤一表示,大生紗廠“名雖官商合辦,一切廠務官中并未派員參預”,與湖北等省官辦紗廠情形“迥不相侔”[3]大生系統企業史》編寫組:《大生系統企業史》,〔南京〕江蘇古籍出版社1990年版,第15頁,第21頁。。簽訂于1896年的《官商合同》寫道:“廠中用人、理財各事,全歸商董經理。另行公舉官董一員,由商務局稟請南洋大臣給委,到廠隨時稽查賬目、調護商情。如有不妥,由官撤換。若由官委派之官董不妥,由商董公稟撤換。”[4]張季直先生事業史編纂處編:《大生紡織公司年鑒(1895-1947)》,〔南京〕江蘇人民出版社1998年版,第9頁。次年,官商合辦方案雖有所改變(由各出50萬兩,改為各出25萬兩),但官董的權限未變,這與劉坤一等人的指示不無關系。新的合辦合同采用官場印文格式,并由兩江總督咨明總理衙門,以彰顯契約效力,堅定商股信心[5]楊立強、沈渭濱等編:《張謇存稿》,上海人民出版社1987年版,第567頁,第567頁,第187頁。。劉坤一還指令屬下官員為大生紗廠籌撥公款[6]張謇研究中心等編:《張謇全集》第3卷《實業》,第16頁,第18頁,第8頁,第10頁。。據張謇記述,大生紗廠開車前,劉坤一共“撥公款作股本六萬余,籌暫款二萬余”[7]張謇研究中心等編:《張謇全集》第3卷《實業》,第16頁,第18頁,第8頁,第10頁。。此后,官股漸有變化。1913年時,江蘇都督程德全一度擬以大生紗廠官股向上海某銀行押借銀20萬兩,以濟本省行政與軍餉之急需[8]《地方通信·江寧》,《申報》1913年6月18日,第6版。。據張謇在1921年時與省財政廳長往來信函顯示,大生紡織公司有官股80萬兩擬出售,張謇策動南通自治公會全數承購,“永作全縣公產,即以每年收入股息,作為自治經費”[9]張謇:《致嚴家熾函》(1921年1月24日),《張謇存稿》,第274頁。此議未果,據1928年江蘇省建設廳調查,大生紗廠官股共80.7萬,見《地方通信·南通》,《申報》1928年12月13日,第三張第11版。。此外,在官場的策應下,大生紗廠還獲得通州、海門、泰州等地官款4.19萬兩。其他企業也獲得過官款資助,據張謇1917年向江蘇省長齊耀琳報告,“省有通海墾牧公司股份,計五十二股,共銀五千二百兩整,股票息單,向存省署”[10]楊立強、沈渭濱等編:《張謇存稿》,上海人民出版社1987年版,第567頁,第567頁,第187頁。。除直接的資金扶持外,一些地位較高的官員還主動為大生企業勸股。有人研究指出,大生紗廠的一些大股東“是由于上司的‘勸諭’或同僚的‘游說’,才勉強投股以為應付”[11]。1918年成立的華成墾牧公司,先由江蘇督軍馮國璋墊資66000余元,馮任代理大總統之后,遂委托張謇“組織公司”。張“再辭不獲,乃允暫時領袖”[12]楊立強、沈渭濱等編:《張謇存稿》,上海人民出版社1987年版,第567頁,第567頁,第187頁。。

在保護壟斷經營權方面,晚清政府推行了“專利”政策。張謇的大生紗廠初創時,由清政府批準,援引上海華盛紡織廠成例,規定本地區如添設同類企業,皆作為大生分廠,“由原辦人稟請并議貼費,以十年為滿”。由他集股創辦的開成公司專事開采鎮江螺螄山鉛礦,也從商部獲得十年專利[13]《各省礦務匯志》,《東方雜志》第2卷第2期,1905年3月30日,“實業”,第23頁。。張謇等創辦的大興面粉廠則獲得為期五年的“專利”[14]汪敬虞編:《中國近代工業史資料》第2輯下冊,第1119-1120頁。。另外,大生紗廠創辦之初,就由張之洞奏準,其產品“照上海機器紡紗、織布各廠奏定章程,只在洋關報完正稅一道,其余厘稅概行寬免”[15]張之洞:《通海設立紗絲廠請免稅厘片》(光緒二十一年十二月二十八日),《張文襄公全集》卷42,奏議42,〔北京〕中國書店1990年版,第12頁。。

商部成立后,“為抵制洋面起見”,核準“所有機器制造面粉各廠,一律準其暫免稅厘”[1]見張之洞:《創設制麻局請免稅厘并請敕各省仿辦折》(光緒三十二年七月初二日),《張文襄公全集》卷67,奏議67,第16頁。,自光緒三十三年八月起,為期五年,限滿再議[2]《本部札北京面粉公司、上海、江寧等商會文:為機制面粉自八月起免征五年事》,《商務官報》丁未年第21期,光緒三十三年八月十五日,第8頁。。機制面粉免稅的措施對華商創業產生了一定的促進作用,張謇等人創辦的大興面粉公司自然亦從中受益。張謇發起創辦的鹽墾公司同樣得到了不同程度的稅收優惠。

為了方便公司經營,張謇還可以向地方官提出行政“配套”問題。例如張謇調查發現阜寧縣屬大片荒地,約八百方里,土質尚宜植棉,但如果集合公司,經營墾牧,“惟須得一良知事,方可著手”,遂向省長齊耀琳建議將“在皖北營墾,頗有成績”的睢寧知事郭文徹“調任阜寧”,庶“于墾荒政策,必能有效”[3]楊立強、沈渭濱等編:《張謇存稿》,第190頁,第568頁,第568頁。。這也在一定程度上說明張謇身份與地位的特殊性,是其“身份資本”的效用體現。換句話說,張謇特有的社會聲勢與社會地位,使其不僅可以吸附行政資源,甚至可以影響和左右地方行政。

社會“身份資本”的特點之一在于其衰減性,即隨著時間的流逝,尤其是政局的變遷,其社會地位發生下降,對政治與行政資源的吸引力逐漸減低。張謇的“身份資本”效應從長時段來看也是如此。他從北洋政府農商總長任上退職之后,雖然仍參與中央與地方政治建設,但主要致力于實業經營與地方自治事業,這使得他與官場及權貴之間的距離漸行漸遠。當大生系統企業在20世紀20年代陷入困境之際,張謇又想借助政府的力量,予以挽救,請求江蘇省財政廳踐行他在農商總長任內提出的“保息”辦法,以幫助企業度過難關。為此,他給財政廳長嚴家熾寫過一份言辭懇切的信[4]楊立強、沈渭濱等編:《張謇存稿》,第190頁,第568頁,第568頁。。但是,這一時期的中央與地方政治已不同于前,張謇的個人魅力已大不如前。而看透了中國黑暗政治的他,也有意遠離官場,并不時指責官員腐敗,這些無疑又使其傳統的“身份資本”不斷流失,對實業投資的“資助”作用也越來越小。

四、張謇創業的“身心資本”投入

“身份資本”是社會名望與地位的附加值,其外在效應看起來光鮮亮麗,其實作為人際關系衍生產品,“身份資本”的運用也并非易事。例如張謇雖然與兩江總督及江蘇、通州地方官員關系密切,但官場復雜,政界冷峻,在獲取行政資助的過程中,他又不得不付出較多的“身心資本”。

所謂“身心資本”,在本文是指為獲取某種報酬而在體力與心智方面的付出。這是一項復合型資本,包括辛勤工作、苦心思索、忍辱負重、高瞻遠矚等。這些要素在一定程度上是無法計量的,但對創業者而言確實不可或缺。只不過,它們在不同創業者身上,或同一實業家的不同創業時期,在企業總成本之中所占的比重不同而已。

張謇創辦大生紗廠之際,所付出的的“身心資本”是巨大的。他雖然貴為狀元,但因偏離了“狀元”可以發揮最大效用的行政軌道,而轉向創辦實業,面臨著“投資轉向”的巨大風險。這種風險對于張謇的考驗是常人難以想象的。如果從政,他也可能成為“國之棟梁”,但辦實業的經歷則使他可能成為“廢棄之榱桷”[5]張謇研究中心等編:《張謇全集》第3卷《實業》,第16頁,第6頁。。這一轉換,需要多大的心理承受能力。

雖然同官場聯系密切,但要獲得其資助也并非易事。張謇接受張之洞辦廠邀請之后,企業方針先后經歷商辦——官商合辦——紳領商辦的階段。期間,由織機折合的官款對于企業初創發揮了一定作用,但資本短缺一直是大生紗廠創辦之際的主要困難。為此,張謇只得反復請求張之洞、劉坤一再予接濟。尤其是在建廠工程進展期間,資金時現枯竭之虞,企業屢呈停歇之象,用張謇的話說,就是“騎虎勢成,枯魚望甚”[6]張謇研究中心等編:《張謇全集》第3卷《實業》,第16頁,第6頁。。這對張謇而言,是何等煎熬。一些官場中人、甚至包括與張謇關系素契者對其“轉向”之舉,也表示難以理解,乃至在張謇辦廠最需資金之時,不予支持[7]楊立強、沈渭濱等編:《張謇存稿》,第190頁,第568頁,第568頁。。有的官員還跑到兩江總督面前告狀,說“張謇亂要錢”,勸劉坤一“勿為所蒙”[1]楊立強、沈渭濱等編:《張謇存稿》,第568頁,第571頁,第570頁,第567頁,第567頁。。張謇可能不止一次陷入絕望,他在致劉坤一函中這樣寫道:“謇自慚無狀,既不能昭布信義,集累億之資;又不能速取捷效,執讒謗之口。獨立搘拄,呼助無人,四載艱辛,行付流水”[2]張謇研究中心等編:《張謇全集》第3卷《實業》,第9頁,第11頁,第13頁,第10頁。。他一度打算放棄辦廠計劃[3]張謇研究中心等編:《張謇全集》第3卷《實業》,第9頁,第11頁,第13頁,第10頁。。為了獲得官方的接濟,張謇不惜多方懇求,甚費心力。用他自己的話說,“哀于江督,則呼吁之詞俱窮;謀于他人,則非笑之聲隨至”[4]楊立強、沈渭濱等編:《張謇存稿》,第568頁,第571頁,第570頁,第567頁,第567頁。。說明,張謇在獲取“身份資本”收益的同時,也付出了超常的“身心資本”。

造成大生紗廠啟動初期資金短缺的原因,有官場部分失約的因素,例如根據《紳領商辦》合同,盛宣懷本應“助籌新股”75000兩[5]張謇研究中心等編:《張謇全集》第3卷《實業》,第9頁,第11頁,第13頁,第10頁。,但盛“自食其言,違背合同,分文未籌”[6]張謇研究中心等編:《張謇全集》第3卷《實業》,第9頁,第11頁,第13頁,第10頁。;也有民風未開,集股為難的因素。為了籌募股款,張謇不得不往返奔波于通州、上海之間,備嘗艱辛。尤其是1896年秋冬之間,“上海紗市敗壞,華盛、大純、裕晉,或欲停辦,或欲出賣,幾于路人皆知。凡以紗廠集股告人,聞者非微笑不答,則掩耳卻走”。張謇不得不到處求情,設法勸募。凡相識的人,他都予以求助,許多都是“明知其未必有益而姑言之以僥倖者”。旅滬期間,他“不忍用公司錢”,或求親靠友,或賣字自給[7]楊立強、沈渭濱等編:《張謇存稿》,第568頁,第571頁,第570頁,第567頁,第567頁。。據張謇自己講,在大生紗廠籌建的五年期間,他“未支廠一錢”,生計全賴自己擔任書院講席所得微薄俸金[8]張季直先生事業史編纂處編:《大生紡織公司年鑒(1895-1947)》,第54頁。。比生計艱難更令人難以忍受的是屢屢遭受駔儈黠吏的“陰嗤”與“陽弄”。但為了創業,張謇“聞謗不敢辯,受侮不敢怒,閉目塞耳,趲程盲進”[9]楊立強、沈渭濱等編:《張謇存稿》,第568頁,第571頁,第570頁,第567頁,第567頁。。所以,張孝若講,乃父最初的成功,“完全建筑在堅忍的勤儉的毅力上邊”[10]張孝若:《南通張季直先生傳記》,第72頁。。

現代企業是一個系統工程,涉及工程建設、生產工序、原料采購、產品銷售、業務管理等多個環節,絕不是單一的體力勞動所能完成。張謇在為建廠付出無數心力、體力的同時,也貢獻了無數的智力。例如大生紗廠的《廠約》就是由張謇親撰,對于張謇自己,以及廠內“進出貨”、“廠工”、“雜務”、“銀錢”諸位“董事”,及其屬下各位“執事”的職權予以厘定,并規定了企業管理流程及考核與激勵機制。本此原則制定的《大生紗廠章程》則細化為“銀錢總賬房”、“進出貨處”、“子花棧”、“凈花棧”、“批發所”、“工料總賬房”、“工賬房”、“物料所”、“機帳房”、“揀花廠”、“軋花廠”、“清花廠”、“粗紗廠”、“細紗廠”、“搖紗廠”、“成包廠”、“雜務賬房”、“稽查”、“巡丁”、“火險”、“管水龍”等22個部門章程,詳細規定了各個流程與各項事務的工作準則。

對于企業組織形式,張謇也在不斷探索。大生紗廠創辦之際,張謇雖然為募股多所努力,但卻較少使用“公司”一詞。及至1901年創辦通海墾牧公司之際,才明確提出“仿泰西公司集貲”辦法,并謂“公司者,莊子所謂積卑而為高,合小而為大,合并而為公之道也”,并“甚愿天下凡有大業者,皆以公司為之”[11]張季直先生事業史編纂處編:《大生紡織公司年鑒(1895-1947)》,第58頁。。1907年大生紗廠舉行第一次股東大會,張謇報告辦廠歷史。此后,大生系統企業在公司制運行方面基本步入常軌。而張謇本人在探索和改進公司制運行方面仍在不斷努力,及至他出任北洋政府農商總長之后,主持頒布了中國近代史上第二部公司法——《公司條例》,使國內公司制度建設躍上新的臺階。

除了紗廠之外,張謇所辦企業尚涉及銀行、交通、榨油、面粉、墾牧、鹽業、火柴、照明、商貿等業,每一行業均需具備專門知識者方能掌控,張謇在這方面措置裕如,足見其學識之廣與能力之強。在《張季子九錄》中的《實業錄》以及《張嗇庵先生實業文鈔》等著述中,可以發現不少涉及墾牧、鹽政、水利、銀行的專門論述,理論與實踐并重。這些論著反映了張謇不斷學習的進取精神及其高超的學習效率,無疑也凝結了張謇為創辦實業而付出的無法計量的“心智資本”。

五、張謇對于“以財發身”的追求

所謂“以財發身”就是指張謇利用企業利潤,創辦社會事業,以使更多人受益的過程。換句話說,“以身發財”主要考察張謇如何“賺錢”,“以財發身”則意在研究張謇如何“花錢”。不過,“以身發財”與“以財發身”難以截然區分。事實上,張謇的“發財”過程也是他“發身”的過程。因為他克服重重困難,最終建廠出紗,已使其社會身份從“狀元”向“企業家”轉變;大生紗廠在一定時期的快速發展,反過來也有助于張謇社會聲譽的傳播。不過,限于篇幅關系,本文只能就張謇純粹散財以濟世之舉略予以探究,主要關注張謇創業之后對發展地方教育和慈善事業的貢獻。

據張孝若講,乃父辦實業的“最后的目的就是教育”[1]張孝若:《南通張季直先生傳記》,〔上海〕中華書局1930年版,第90頁,第357頁,第375頁,第361頁。,說明興辦地方教育在張謇的事業規劃中占有重要地位。張謇創辦的通州師范學校被稱為中國近代師范教育的發端,主要是用他擔任紗廠經理最初五年應得而未用之“公費”本息二萬余元,外加勸募經費而興建起來的[2]《張謇全集》第6卷《日記》,第466頁。。通州師范學校既成之后,大生紗廠每年提出利潤的一成,作為該校經費。1907年大生紗廠召開第一次股東大會時,張謇曾就此向股東予以說明,雖然有股東認為“撥助師范經費……是總理個人之道德,與公司無涉”,但多數股東還是建議應提高總理的分紅比例為二成,以便他從中提出一成,作為師范學校經費[3]張季直先生事業史編纂處編:《大生紡織公司年鑒(1895-1947)》,第98頁。。通州師范學校的影響不斷擴大,生源由江蘇本省擴展到山西、陜西、甘肅、江西、安徽等省。據1922年統計,師范學校正科畢業生已有525人,簡易科及講習科畢業生計439人,工、農、蠶桑、測繪等科畢業生共95人。他們絕大多數在本省服務,也有少數在外省服務[4]《大生系統企業史》編寫組:《大生系統企業史》,第210頁,第212頁。。1906年,張謇又代其夫人發起設立通州女子師范學校,該校也以張氏捐資為主要經費來源[5]《張謇全集》第4卷《事業》,第62-63頁;《大生系統企業史》編寫組:《大生系統企業史》,第211頁。。

大生系統捐資所辦學校還有南通紡織專門學校。該校初為張氏兄弟于辛亥革命前后在大生紗廠附設之紡織傳習所[6]《大生紗廠將設紡織傳習所》,《申報》1911年6月12日,第1張后幅第3版。,后擴大規模,改為南通紡織學校,首開中國紡織專科教育之始。1913年大生一廠和張氏兄弟、徐靜仁、聶云臺等捐建校舍于唐家閘,張謇規定大生系統各廠每年按比例負擔該校經費[7]《大生系統企業史》編寫組:《大生系統企業史》,第210頁,第212頁。。

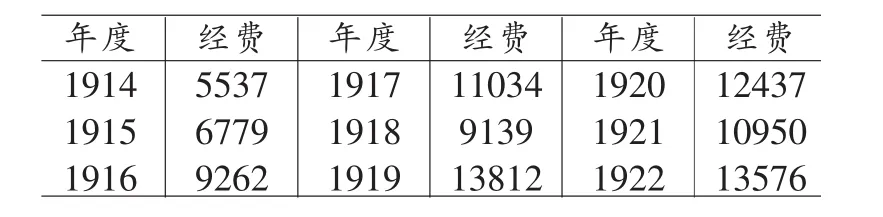

大生一廠1914至1922年所提紡織學校常年經費

除教育之外,張謇本人及大生紗廠還擔負不少社會慈善及救助費用。例如大生利潤支出一欄中每年都有一項“善舉”支出,與“酬應通、滬各項使用費”并列在一起,其金額總在數千兩乃至數萬兩之間。此外,大生紗廠還擔負一定數量的育嬰堂經費,其額在千余兩上下。當育嬰堂經費困難的時候,張謇“賣了不少回的字”,以鬻字所得相與接濟[8]張孝若:《南通張季直先生傳記》,〔上海〕中華書局1930年版,第90頁,第357頁,第375頁,第361頁。。在公益事業方面,張謇及大生集團也多所作為,舉凡南通地方的近代市政設施、博物館、公園等公益機構莫不從中受益。

將實業利潤用于興辦教育、捐助慈善與公益事業,并不能囊括張謇對于“以財發身”理念的追求及其成效。事實上,除了教育與慈善、公益事業之外,張謇以其實業為基礎,而對地方經濟、社會、文化與教育事業的進步,發揮了巨大的推動作用,其效應無法計量。其子張孝若如此追憶:“我父在南通完全以人民的地位,用私人的財力,創辦各種事業……他抱定主意,立定腳跟,要創造一個新局和新事業,所以辦的師范、紡織、盲啞學校、氣象臺、博物苑、圖書館等教育事業;紗廠、墾牧等的實業事業;開辟全縣的道路,整治全縣的水利,在中國都是第一件事。”[9]張孝若:《南通張季直先生傳記》,〔上海〕中華書局1930年版,第90頁,第357頁,第375頁,第361頁。張孝若另外說道:“先嚴三十年來集眾資經營各業,為江淮地方生利者,現值逾萬萬金;以一己所應得,公諸通海地方作建設及經常費者,先后計數百萬金;衣食于所營公私各事業待而生活者,士農工商合數十萬戶”[10]張孝若:《南通張季直先生傳記》,〔上海〕中華書局1930年版,第90頁,第357頁,第375頁,第361頁。這可以看作是對張謇以實業為起點和基礎而服務地方之效應的總體概括。

六、結語

《大學纂疏》對“仁者以財發身”作如此解釋:“仁者不私其有,故財散民聚,而身尊……仁人財與民共,所以得民而身自尊矣。”[1]〔宋〕趙順孫:《四書纂疏·大學纂疏》,清文淵閣四庫全書本。張謇創業在一定程度上踐行了這一原則,他曾說過:“人單單尋錢聚財不算本事,要會用錢散財”[2]張孝若:《南通張季直先生傳記》,第360頁,第81頁,第360頁,第375頁,第361頁,第360頁。。張謇創業不是為了自己發財,而是有著國家與民族關懷,旨在謀取社會效應。他將紗廠取名為大生,即寓其深意。他創辦墾牧公司旨在成就其“建設一新世界雛形之志,以雪中國地方不能自治之恥”[3]張孝若:《南通張季直先生傳記》,第360頁,第81頁,第360頁,第375頁,第361頁,第360頁。。張孝若說“我父……自己所有的財產,都用在地方建設上去了”[4]張孝若:《南通張季直先生傳記》,第360頁,第81頁,第360頁,第375頁,第361頁,第360頁。;“南通的一草一木、一路一屋,都是我父經營心血的結晶,都是他財產消耗的代價。”[5]張孝若:《南通張季直先生傳記》,第360頁,第81頁,第360頁,第375頁,第361頁,第360頁。

張謇登臨科舉之路的頂峰,本可享受孜孜向學換取的榮耀,沿著學而優則仕的道路正常前行,他卻毅然轉向,投身實業。在備嘗艱辛之后,雖然終于在實業領域取得莫大成績,但張謇臨終前,大生紗廠已陷入困境,張謇自己也“負債累累”[6]張孝若:《南通張季直先生傳記》,第360頁,第81頁,第360頁,第375頁,第361頁,第360頁。。胡適評價張謇“在近代中國史上是一個很偉大的失敗的英雄”[7]張孝若:《南通張季直先生傳記》,“胡序”,第3頁。,自然是從實業成敗的角度立論。其實,若從社會效應的角度,則可以說張謇是一個“很偉大的……英雄”,而并不一定失敗。因為張謇創業的本意不是為了追求利潤最大化,他“生平最不愛財”[8]張孝若:《南通張季直先生傳記》,第360頁,第81頁,第360頁,第375頁,第361頁,第360頁。。他之所以努力賺錢,“以身發財”,是因為要用錢辦更大的事業。也正因為要辦更大的事業,所以他辦企業很努力,很認真,因為企業肩負著重要使命。張謇從來不用“個人發財”來量度自己的成功,而是以“散財”的社會績效為標準。從這一點來看,張謇又是成功的。

〔責任編輯:肖波〕

From“Making Money Personally”to“Servicing People Financially”:the Personal Capital and Social Efficiency

Li Yu

In order to analyze the course for modern enterpriser to set up factories and their business rationale,the concept of Making Money and Making Reputation from Confucianism should be used.Before the Dasheng spinning factory was set up,what Zhang Jian had experienced by profession and gained by imperial fame made him easily established an extensive official contacts network and close to administrative resources,which would be helpful to increase the monopolies and privileges in his investment.From another perspective,those particularity of Zhang Jian could be thought of the beneficial Identity Capital for him to venture.Zhang Jian also paid out much more extraordinary effort and intelligence by his hard work,perseverance and actively explore,which could be considered as the Mental and Physical Capital for Zhang Jian to venture.Those two kinds of capital could be looked as the main content for Zhang Jian to make money.But what Zhang Jian wanted to do by enterprise was to be of benefit to society instead of making money.Zhang Jian's contribution to the development of local education and charitable and public welfare showed that Zhang Jian had preliminarily practiced the teaching of Confucius to service people by using personal wealth.What Zhang Jian pursued for social effects instead economic utility made him be considered as a famous entrepreneur.

Zhang Jian;outlook on entrepreneurship;social efficiency

李玉,南京大學中華民國史研究中心教授 210093

本文系國家社會科學基金重點項目“晚清社會欺詐問題”(13AZS016)的階段成果之一。