商業(yè)的目的和更大的善:私人財富和公共財富的結合

〔美〕喬治·恩德勒/ 張志丹譯

商業(yè)的目的和更大的善:私人財富和公共財富的結合

〔美〕喬治·恩德勒/ 張志丹譯

一直以來,商業(yè)的目的被認為只是利潤最大化,以謀求狹隘的私人財富的增長為圭臬。實際上,只有私人財富和公共財富的有機結合和和諧共生,才是更大的善。商業(yè)(被理解為商業(yè)組織)必須被放置于經濟系統(tǒng)之中,而且被理解為是其中的一部分而不是全部。這種界定的一個重要特征決定了財富是作為私人財富與公共財富結合的財富,不僅拒斥只是聚斂私人財富的個人主義的財富概念,而且拒斥集體主義的公共財富概念。把財富理解為私人與公共財富結合的財富,對創(chuàng)造財富的動機結構以及對市場和集體行動者(諸如政府和其他機構)來說,具有深遠的意義。對于企業(yè)而言,由于人權被界定為公共產品,企業(yè)(商業(yè))應該具有承擔提供這種公共產品的責任。

商業(yè) 私人財富 公共財富 更大善 企業(yè)社會責任 人權

盡管論述“商業(yè)與社會”的文獻浩如煙海,但是,它具有忽視經濟系統(tǒng)在商業(yè)與社會之間調停的傾向。經常的分析是從“商業(yè)”直接跳到整個“社會”,好像商業(yè)組織不是由作為整個社會系統(tǒng)一部分的經濟系統(tǒng)所植根和形塑似的[1]關于“經濟制度”的入門文獻有貝克等人(2001)和布萊克等人(2009)的,但遺漏了伊特·韋爾等人(1987)、科爾布(2008)以及威亨等人(2005)的。關于“資本主義”和“社會主義”可以從伊特·韋爾等人(1987)那里發(fā)現(xiàn);關于“康德式的資本主義”在威亨等人(2005)那里。此外,從1999年到2012年,在《商業(yè)和社會》和《商業(yè)和社會評論》雜志中明確地論及經濟制度問題的,分別只有一篇書評和兩篇主要的文章。。對經濟系統(tǒng)的這種忽視有著深遠的影響。通常認為理所當然的是:企業(yè)的目的不能用經濟目的來表達,并與經濟目的相匹配。既然商業(yè)運行和集中于市場,市場就經常被誤認為是整個經濟。企業(yè)與其各種各樣的股東的關系不能用來解釋系統(tǒng)性的經濟問題。而一旦我們審視公司與“社會”的關系時,目標就無非是“人”、“公民”或者“環(huán)境”,這遠離任何經濟的內容。

因此,重申“商業(yè)和更大的善”問題,應該適當注意作為商業(yè)和社會調停者的經濟系統(tǒng)。因此,在這篇論文中,我們可以聚焦于“更大善”,它高于商業(yè)低于社會。首先,商業(yè)(被理解為商業(yè)組織)必須被置于經濟系統(tǒng)之中,而且被假定為是其中的一部分而不是全部。第二,它被提出用來界定經濟的目的——因而也是商業(yè)的目的,正如在廣義上的財富創(chuàng)造被理解為“更大善”一樣。第三,這種界定的一個重要特征決定了財富作為私人與公共財富的結合,不僅拒斥了只是聚斂私人財富的個人主義的財富概念,而且拒斥了集體主義的公共財富概念。第四,把財富理解為私人與公共財富結合意義上的財富,對創(chuàng)造財富的動機結構以及對市場和集體行動者的角色(諸如政府的其他組織)來說,具有深遠的含義。第五,在把人權界定為公共產品的過程中,企業(yè)責任的一些意蘊得以探究。

一、作為經濟系統(tǒng)一部分的商業(yè)

只要經濟系統(tǒng)看起來大體運轉順暢,就沒有拷問系統(tǒng)和審視它的基本成分和功能的壓力。畢竟,只要我們的肺和空氣的供給和質量沒有問題,我們就無意識地呼吸空氣,認為它是理所當然的。然而,一旦經濟系統(tǒng)似乎面臨挑戰(zhàn)和威脅之時,我們就有充分的理由反思它。這種情況在資本主義歷史上一再出現(xiàn),在某種程度上在社會主義歷史上也是如此。二戰(zhàn)之后,德國被分為兩個完全不同的部分,一個實行社會市場經濟,另一個實行社會主義計劃經濟。因此,面對這種選擇,德國商業(yè)不能忽視經濟制度的重要性。今天,如果美國公司打算在中國經營,他們需要考慮中國的經濟制度,同時必須學會在一個與美國十分不同的政治、經濟和社會文化系統(tǒng)中運營。而且,在全球金融危機之后,批判性的審視不僅指向了個人的失效,而且指向了公司的失效。特別是在受到“系統(tǒng)的風險”和金融部門潛在崩盤的恫嚇之后,人們也已經對資本主義制度的合法性提出了質疑。由于這些和類似的經歷,拓寬商業(yè)的視閾,同時明確地將其置于一個經濟系統(tǒng)中并在其中討論它,正如它事實上所是的和它應該所是的那樣,這顯得迫在眉睫。

有大量的研究文獻說明了有三種描述和評價經濟系統(tǒng)的不同方式[1]參見其他人的文獻(阿甘多納2008,哈姆林2001,海爾布隆納1987,克羅姆哈特1990 and 1993,諾弗1987,里奇2006,威特2008)。也可見布萊克等人(2009,132)對經濟系統(tǒng)的定義:“經濟系統(tǒng):由生產、分配、產品和服務相關的制度和習俗構成的社會系統(tǒng)的一部分,一個經濟系統(tǒng)的重要特征是財產法規(guī)和經濟計劃程度;例子有傳統(tǒng)的,資本主義的,社會主義的和混合的制度。”。對于這篇文章的目的來說,它只需要聚焦幾個重要的考量就足矣。

在對經濟系統(tǒng)的相關分析中,于爾根·克羅姆哈特(1990)批判了以單一特征來描述經濟系統(tǒng)的普遍的習慣,例如,“資本主義”、“社會主義”、“市場經濟”或者“自由企業(yè)制度。”他堅稱,一個經濟系統(tǒng)總是包含三種基本成分:(1)所有權和決策:誰參與到經濟決策過程?誰計劃和控制生產、分配和消費,例如,是通過經濟權力高度集中的形式還是通過廣泛參與的經濟形式?(2)信息和協(xié)調:在哪種信息系統(tǒng)的幫助下來協(xié)調個人決策?例如,是由分散的市場方式或是由集中的計劃方式來進行?(3)動機:是什么目的激勵著各種各樣的決策者:例如,是自利、公共善或者忠誠?選擇哪種方式運用于經濟決策之中,同時做出哪種類型的行為是被期望的?

因此,“資本主義”和“自由企業(yè)制度”屬于第一個成分,而“市場經濟”屬于第二個成分。每一個術語只能以點帶面,就是說,部分代表著整體。因此,術語的使用正如它們一樣會造成誤導。然而,資本主義不僅關涉私人產權和自由企業(yè),而且關涉分權的信息收集和協(xié)調方式,它是通過市場和一種強烈的(如果不是排他性的)強調自利動機來進行的。除了強調在收集信息和協(xié)調行動過程中的市場角色之外,市場經濟(包括其社會多樣性)也是基于私有產權和經濟自由以及被自利動機所驅動的,同時在某種程度上也是利他動機所驅動的。一般來說,每一個經濟系統(tǒng)都包含三個基本成分。然而,這些成分能夠具有不同形式,不僅能夠形塑系統(tǒng),而且就其本身而論能夠形塑系統(tǒng)中個人和組織的態(tài)度和行為。由于這個原因,個人和組織不應該忽視系統(tǒng)的影響,毋寧說,他們需要理解它和考慮這個問題。

當以“商業(yè)”、“私營部門”和“市場”等概念代替整個經濟之時,就會出現(xiàn)其他令人誤解的“捷徑”,混淆部分和整體的情形。經營商業(yè)被錯誤地認為等同于經營經濟,而且在商業(yè)中的成功并不能擔保在駕馭經濟中的成功。由于三個基本原因,這些捷徑并不成立。“商業(yè)”被理解為商業(yè)組織,同時社團并不僅僅是經濟行為者。消費者及其組織也與不同層次的政府機構一樣(通過征稅和發(fā)放津貼的方式,等等),是經濟系統(tǒng)不可或缺的組成部分。除了包括所有的經濟行為者,我們必須解釋所有種類的商品和服務的原因,尤其是對那些既是“私人的”又是“公共的”商品和服務來說(正如通過非競爭性和非排他性來描述公共的經濟狀況中所界定的那樣)。

這種綜合性的商品和服務概念,對理解經濟在所有權和決策的基本機制、信息和協(xié)調以及它的必要的利己性和利他性的動機,具有深遠的影響。在如下討論作為財富創(chuàng)造的經濟目的和作為私人與公共財富結合的財富過程中,這些影響變得更加清晰明了。目前,指出市場制度的局限性是值得注意的。正如一個健全的經濟學所認為的,市場制度在生產私人產品上是有效的,但在生產公共產品上卻是失敗的。因此,不同于市場制度(意味著像政府一樣的集體行動者)的東西是不可或缺的,它同樣是為了在廣義上去理解創(chuàng)造財富。不言而喻,因為這個局限,市場不能代替整個經濟。

二、經濟和商業(yè)的目的是創(chuàng)造財富

正如在第二部分所討論的那樣,商業(yè)需要被置于更廣闊而系統(tǒng)的經濟語境之中。由此引發(fā)的基本問題是關切經濟的目的,因而同時關切商業(yè)的目的。毫不奇怪,存在一個廣泛多樣性的回答,這里僅舉幾個例子,如從賺錢到最大化利潤或分享價值,提供商品和服務,增加價值,創(chuàng)造就業(yè)機會,克服貧困等。在這篇論文中所提供的答案是廣義上的財富創(chuàng)造,在其他地方已經進行了更多的廣泛闡述[1]見喬治·恩德勒:《超越利潤最大化和價值增長的關于財富創(chuàng)造的一個豐富概念》,載《經濟倫理學雜志》2009年第84期,增刊3;《中國的財富創(chuàng)造和發(fā)展倫理學的一些教訓》,載《經濟倫理學雜志》2010年第96期;《什么是長期的財富創(chuàng)造和投資?》,轉引自A.·滕卡帝、F.·派瑞尼主編《商業(yè)倫理和企業(yè)的可持續(xù)性》,〔英〕愛德華·埃爾加出版社2011年版,第114-131頁。。

我們首先集中研究一國財富的含義[2]世界銀行的最近研究提供了概念化和衡量國家財富的新方法((World Bank 2006 and 2011)。詹姆斯·羅賓遜和達龍·阿西莫格魯(2012)強調包容性的經濟制度對于國家的成功的重要性。。盡管在“民族國家衰落”的時代,這一方法似乎有點過時了,但它提供了較之其他方法所沒有的一些優(yōu)點。當問什么是“一國財富”時,那就難以否認財富應該包含私人產品和公共產品這一點。因此,其中必然涉及兩類財產:一類是屬于個體行為者并由他們控制的財產,不論這些個體行為者是個人、群體還是組織;另一類是不能把這個國家中的任何行為者都排除在外的財產,用專門的經濟術語來說,這種“公共產品”的特征是非競爭性、非排他性的消費。它們顯然具有物質的成分,即使很難給它們定個價格。例如,我們可以認為公共產品是一國的自然資源、基本的安全、有效運作的法治、相對沒有腐敗的商業(yè)環(huán)境、有益于商業(yè)的文化、公民的體面教育和衛(wèi)生保健等。然而,這些的缺乏可以稱之為“公共缺失”。把財富理解為私人和公共財富結合的問題將在如下部分得到進一步討論。

我們可以把一國財富規(guī)定為經濟上相關的私人和公共財產的總量,不僅包括金融資本,也包括物質的(即自然的和被生產的)、人力(在健康和教育水平方面)的和“社會的”資本[3]如同羅伯特·普特南所說的信任關系,見普特南,1993 and 2002,也可見巴特克斯等人,2010。。財富首先是指存量儲備(在某一特定時間點上的經濟相關量);但廣泛的意義上,它也包括流量(一定時間段內量的增加或者減少,例如,收入)。于是,我們把財富理解為與經濟相關的存量和流量。接下來,如何以貨幣術語通過適當?shù)姆绞桨阉鼈儽磉_出來?就私人產品而言,只有當市場恰當?shù)剡\行時貨幣指標才是可靠的(這一點對近期的金融危機就談不上了)。就公共產品來說,市場(顯然)無法提供可靠的價格。因此,健全的經濟思維提供了嚴肅的警告,反對將金錢與財富等量齊觀。賺錢可能損害財富,而創(chuàng)造財富可能失去金錢。

通過財富“創(chuàng)造”概念我們想說明什么?盡管似乎顯而易見,但仍然值得強調的是,財富生產不只是占有和獲取財富并構成一種增加財富的特殊形式。創(chuàng)造是指制造某種新的和更好的東西。它是一種不斷追求改進的創(chuàng)新活動,不僅是因為它受到競爭的驅使,而且首先是為了更好地服務人民和環(huán)境。可以在富國和窮國中在許多經濟活動中找到這種例子,從孟加拉國的鄉(xiāng)村銀行,到諸如瑞士的羅納紡織公司(Rohner Textil)這種環(huán)保先鋒以及美國的美敦力醫(yī)療器械公司(Medtronic)。財富創(chuàng)造不是一個短期的事務,而是關涉長遠眼光的發(fā)展。它是“可持續(xù)的”,致力于實現(xiàn)要求“既滿足當代人的需求,同時又不損害后代人滿足其需求的能力”(世界環(huán)境與發(fā)展委員會的界定,見WCED1987,8)。這種需要可以依照人的能力或者“人們享有的真正自由”等(Sen,1999,p.3and Sen,2009,pp.248-252)來證實。更具體地說,森區(qū)分了五種類型的自由,從而可進一步體現(xiàn)可持續(xù)性的概念:政治自由,經濟便利,社會機會(基礎醫(yī)療保健和基本教育),透明性保證以及安全保護(Sen 1999,10)。

財富創(chuàng)造還有另外兩個基本特點。一個十分常見的普遍誤解,認為財富生產只不過是生產過程,然后是分配過程。換言之,“在分餅之前首先必須把它烘烤出來”。或者至少通俗地說,先創(chuàng)造財富而后分配財富。這個觀點脫離了現(xiàn)實,同時忽視了生產實際上涉及到分配領域,貫穿于生產所有階段的事實,從預先準備到開始進行、產出和使用,以及消費和投資的配置。事實上,財富創(chuàng)造的生產和分配方面是內在關聯(lián)的。

此外,孟加拉鄉(xiāng)村銀行這一例子可以說明,向貧困婦女提供公平的小額貸款使她們成為能生產的,擺脫了貧困,這不僅僅是物質和融資的進程,而且增強了她們的自信,因而也包含了精神方面。或者說,美力敦公司通過給病人提供尖端醫(yī)療設備,也并非僅僅銷售了物質產品,而且致力于實踐其“減輕痛苦,恢復健康和延續(xù)生命”的使命,這顯而易見地也涵蓋了精神方面。一般來說,財富創(chuàng)造具有物質和精神兩個方面,因而這是一種高貴的活動。

我們現(xiàn)在可以總結一下上面提到的財富創(chuàng)造的特征。財富是由物質的、金融的、人力的和社會的資本構成。它包含私人和公共財富,兩者的創(chuàng)造是相互依賴的。創(chuàng)造財富不只是占有和獲取財富,它意味著制造某種新的和更好的東西。采取一種代際視角,在人的能力上看,這種創(chuàng)造活動是可持續(xù)的。財富創(chuàng)造包括生產和分配兩方面,兩者彼此關聯(lián)。它也關涉物質和精神兩個方面,從而使財富創(chuàng)造成為一種高尚的活動。

簡而言之,我們建議從廣義的財富創(chuàng)造來規(guī)定經濟和商業(yè)的目的。有充分的理由認為,它可以理解為“更大善”。

三、作為私人和公共財富結合的財富

在定義財富含義的過程中,清晰地確定分析單元是至關重要的。如前文所述,我們首先聚焦一國的財富。在采取這種分析單元的過程中,易于把財富理解為不只是私人財富的聚斂。一國財富不只由私人財富構成,是私人財富,也包括其他種類的財富。它們可以是公共產品或有益品,或者源自于公共產品或有益品,同時能夠成為“產品”(即財產)或者“害品”(即債務)。因此,如果沒有這樣一個更加綜合性的財富概念,一國財富就不能被充分地把握,由此可能導致在評估國家的財富或貧困過程中出現(xiàn)多重誤解。然而,弄清這一更加廣義的概念,必須超越一國視角。這一概念也對許多其他的分析單元來說很重要,這些單元包括地方的、地區(qū)的、國際的、大陸的或全球的層次。城市和地方社區(qū)的繁榮有賴于私人和公共財富的適當結合。公共產品具有日益增長的重要性,常常成為跨國制度和機構的推動力。沒有合理穩(wěn)定的金融系統(tǒng)的公共產品,國家和國際金融就不能繁榮,將會震蕩。同時,如果氣候變化不能得到控制(根據(jù)科學的專業(yè)知識,在2攝氏度的情況下),地球大部分地區(qū)將會遭到環(huán)境災難的打擊。

我們現(xiàn)在可以討論不同類型的財富,包括私人的、公共的和優(yōu)值的財富。在1954年和1955年,保羅·薩繆爾森(受到理查德·馬斯格雷夫的影響)發(fā)表了關于公共支出理論的兩篇短文,由此對公共經濟學現(xiàn)代理論的發(fā)展具有開創(chuàng)性的意義,同時包括對市場失靈問題產生了根本性影響。盡管后來經濟學家們進行了透徹的討論,他的分析的力量已經廣被遺忘,或者甚至多年以來受到壓制[1]見喬治·恩德勒:《在全球經濟中誰的氣質是為了公共產品?——關于國際商務倫理的一個調查》,載《經濟倫理學季刊》2000年1月。。

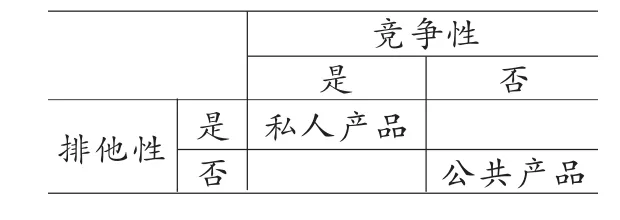

薩繆爾森提出了有關“公共產品”的分析性定義,銳利地區(qū)別于“私人產品”概念。一個私人產品(例如,一杯葡萄酒)是被一個人消費的,它不能同時被另一人消費。與此相反,一個公共產品(例如,陽光)不會導致妨礙他人同時消費。這種與眾不同的標準是非競爭性和非排他性,第一層意思是指一個人的消費不減少另一個人的消費,第二層意思是(在公共產品范圍內)任何人都不能被排除在外。為了舉例證明這種區(qū)別,軟件程序的使用或者音樂CD的享用是非競爭性的,那就是說,它能夠被許多人“消費”(即,“復制”),不會減少這種程序或音樂。另一方面,非排他性標準涉及不可能將任何人排除于產品消費之外。因此,軟件程序或者音樂CD的知識產權保護試圖排除他人對它們的使用[2]后來,這個差別對于保羅·羅默的“內生的科技變革”理論來說至關重要。在他著名的文章中,他開宗明義地說:“作為投入的技術的明顯特征是,它既不是一個傳統(tǒng)的善,也不是一個公共的善;它是一個非競爭性的,部分是排他性的善。”(Romer 1990,S71)當他主張非競爭性的特征(描述公共產品)時,他引入程度不同的排他性(描繪公共產品的特征)。順便提一下,大衛(wèi)沃爾許(2006)在《知識和國家財富:經濟發(fā)現(xiàn)的故事》(尤其是pp.276-288)一書中很好地給非專業(yè)性的讀者解釋了概念發(fā)展的思維過程。。總結私人產品與公共產品的這種區(qū)別,如表1。

表1 私人產品和公共產品的區(qū)別

產品或者財富的第三種類型,是“優(yōu)值品”,由理查德·馬斯格雷夫((Musgrave 1957 and 1958)在公共金融理論中提了出來。雖然存在解釋的分歧,一些基本特征卻是相同的((Musgrave 1987)。一個優(yōu)值品不能用產品自身的特征(如競爭性、排他性),而是通過它派生的消費者偏好類型來加以界定。因此,它不應該與公共產品相混淆。代替通常的個人偏好被假定為私人和公共產品的基礎,群體價值(或者偏好)限制了個人選擇。群體價值決定了社會或政府應該供給的產品,例如,教育、接種疫苗、收入和財富的初分配或再分配。因為群體價值可能不同于個人偏好,優(yōu)值品可能應用于反對特定的個人偏好。盡管這種類型的產品在公共金融中是重要的,但是,因為這篇論文的目的和優(yōu)值品的獨特特征,這里我們不再進一步討論。

如上所述,我們把財富理解為與經濟相關的存量和流量,遵循財富的更加廣泛的含義,相似地被斯蒂格列茨-森-菲托西報告(Report 2009)提了出來。按照定義,存量是在某一特定時間點的一種經濟相關的數(shù)量(例如,狹義上的房屋或者財富的價值),而流量是指在一定時間段的增加或者減少的數(shù)量(例如,收入)。通過對存量和流量的涵蓋,我們解釋可持續(xù)性的長期視角。

在討論了私人和公共財富的幾個方面之后,最后我們問及如何理解所謂私人和公共財富“結合”的一國(或者另一個大的實體)財富。首先,結合的財富既包含私人財富又包含公共財富,因此,它不僅拒斥了關于財富的完全的個人主義概念,而且拒斥了關于財富的完全的集體主義概念。其次,私人財富和公共財富的結合可以通過增加或增殖的方式進行,這依賴于個人財富和公共財富更明確的形式以及各自的范圍。第三,盡管可能的結合具有巨大的多樣性,私人財富和公共財富的相互獨立需要得到強調。私人產品的生產依賴于公共產品,同時會遭受公害品的危害。個人和公司需要生產性的公共產品。另一方面,公共物品的生產也有賴于個人和企業(yè)通過稅收、慈善和在科技、藝術、人文科學以及許多其他領域的專門知識作出的貢獻。因此,這種私人財富和公共財富的相互依賴既不應該被忽視,也不應該被低估。

四、作為私人和公共財富結合的財富之深遠含義

把財富理解為私人財富和公共財富結合,對于財富創(chuàng)造所要求的多種類型的制度和動機來說,具有深遠的含義。

在經濟學中關于公共產品的探討已經使得市場機制的力量和局限性凸現(xiàn)出來。基于個人偏好和價格系統(tǒng)來調節(jié)供求關系,市場已經證明了它是有效地生產私人產品強有力的方式。價格傳遞信息、提供激勵、指導選擇和分配資源。如果供給滿足需求,同時更多(或者更少)的產品被生產出來,價格就是“恰當?shù)摹薄_@個基本的假定在于,價格合理地反映供求同時出清市場。

與此相反,公共產品不會通過定價來調節(jié)供求關系。因為它們的消費是非競爭性的(就是說,沒有人能夠被排除在外),價格系統(tǒng)不起作用。公共產品可以被無償消費(即所謂搭便車的問題),同時公害品不能以低價方式而被減少或避免。因此,根據(jù)定義,市場機制無法生產公共產品。

當然,有人已經進行了許多嘗試以減輕這種冷靜分析的結果。一個嘗試可能是指影子定價的近似值問題[1]布萊克等人(2009,409)把影子價格界定為“商品、服務和自由價格與真正的經濟機會成本成正比,考慮任何的外部性……在一個沒有市場失靈的經濟中,市場價格和影子價格將是相等的。在一個市場失靈的經濟中,實際價格和影子價格不相等。”然而,一種影子價格約等于這種可以估量的不相符的程度。。如上所示,另一種方式,是指抑制個人偏好的假定和引入集體偏好。盡管如此,私人產品和公共產品之間的根本差別仍然存在,同時必須承認市場制度的基本缺陷。因為市場制度原則上無法生產公共產品,我們可以問及是否存在其他的制度安排能夠實現(xiàn)這一目標。主要的集體行為者是指國家和各個不同層面的政府。依靠公共產品的種類和范圍,這些行為者可能會有應對這一公共挑戰(zhàn)的機會。但是,尤其是在國際舞臺上,他們經常缺席或者可能因為軟弱而歸于失敗。緊跟加勒特·哈丁的具有挑戰(zhàn)性的文章“公地悲劇”(Hardin 1968)之后,有關集體行動的制度進化的開創(chuàng)性研究已經得以進行,展現(xiàn)了一個自我組織和自我管理制度的豐富多樣性。埃莉諾·奧斯特羅姆的著作(Ostrom 1990, 2005)具有獨特的價值。盡管她聚焦于公共資源的問題(不是公共產品;Ostrom et al.1977),她的思考顯而易見也有助于更好地解釋生產公共產品的成功和失敗的制度。

此外,盡管市場制度不僅不能生產公共產品,而且它自身可以被理解為一個公共產品。它符合非競爭性和非排他性標準。在完全市場上,一個行為者的參與不會減少另一個行為者的參與,同時沒有行為者應該被排除在外。因此,市場的功能確實是一個公共的“善”,以及由此是一個公共的“惡”是失效的。關于這個“辯證法”的一個有趣的歷史案例,可以在亞當·斯密的著作中以及在十八世紀蘇格蘭的財富生產中發(fā)現(xiàn):一方面,他為了有效地生產私人產品而倡導國際自由貿易,另一方面,他默認他那個時代的財產制度(嚴格來說,一個公共產品),這種制度是靠來自非洲的奴隸貿易以及北美的煙草生產得以形成的[2]見馬文·布朗在《文明化的經濟》一書中第二章的分析,劍橋大學出版社2010年版。。

把財富設想為私人和公共財富結合的財富的第三個深遠含義在于,它關注不同類型的動機。為了生產私人產品,自利動機毫無疑問扮演著重要的盡管不是唯一的作用。我們也許記得斯密的名言:“我們每天所需要的食物和飲料,不是出自屠戶、釀酒家和面包師的恩惠,而是出于他們自利的打算。”(斯密1776/1981,26-27)。然而,正如阿瑪?shù)賮喩赋龅哪菢樱@句話只關注了交換(而不是生產和分配),并沒有表達斯密理論的全部動機結構。畢竟,斯密不僅出版了《國富論》一書,而且出版了《道德情操論》一書。

一談到生產公共產品問題,自利動機就是完全不夠的。在其極端的形式中,它建立在人類學的一個假設之上,這種假設認為,個人是一個自主的完全獨立的人,必須排他性地關心他自己或她自己。只有在它有助于或者至少不傷害自身的情況下,對他人承擔義務才是可以接受的。為他人作出任何犧牲都必須加以拒斥。這個觀點表達了被諸如艾因·蘭德(1957/2005,1964)等哲學家們所大力辯護的那種“自我奮斗的人”的理想。然而,它忽視了一個基本事實:人是關系存在,它被與他人的關系所塑造,并可以反過來塑造這種關系。

公共產品的生產是建立在人的關聯(lián)性的基礎上的,需要諸如對接受的禮物的感謝之情,企業(yè)家精神以及服務他人等關心他人的動機。致力于公共產品不是為了賺取直接的回報,它可能在將來提供不確定的個人收益,甚至可以要求個人犧牲。但是,并不罕見的是,它事實上得以實現(xiàn)是因為考慮到其他人的利益,他們的權利將會得到尊重,以及社區(qū)和社會的需要應該得到強調。因此,利他動機對于創(chuàng)造公共財富是必不可少的。

五、作為公共產品的企業(yè)人權責任

到目前為止,接受以非競爭性和非排他性為特征的公共產品,在描述性分析性的意義上已經得到理解。它明顯地與私人產品的概念相反,在規(guī)范倫理學的意義上不牽涉假設。因此,我們能夠像論述公共“產品”一樣論述公共“害品”。現(xiàn)在,我們轉向這個問題,即關于與特別關注人類權利相連的公共產品的規(guī)范倫理學內容。不用說,甚至在規(guī)范倫理學的意義上,公共產品的范圍比人權的范圍大很多。

建議特別關注人權是由于幾個原因。在全球化過程中,經濟和商業(yè)已經遠遠超越國界,無論國際的還是全球的聯(lián)系都與日俱增。通過這個過程,無論私人還是公共產品的范圍都被戲劇性地擴大了。伴隨著這種擴展,對商業(yè)和經濟普遍規(guī)范標準的要求日益增長。自從1948年《世界人權宣言》發(fā)表以來,道德(和法律)框架的人權已經發(fā)展到廣泛接受的程度,盡管對于是否存在可比較的替代選擇的普遍倫理框架問題上并非沒有爭議。而且,在新千年,對商業(yè)和人權的全球關切已經非常強化。2008年,約翰·魯杰,聯(lián)合國秘書長有關人權、跨國公司和其他商業(yè)企業(yè)問題的特殊代表,聲稱所有的人權都與商業(yè)相關:公民的、政治的、經濟的、社會的和文化的權利,包括發(fā)展權在內;總共30種權利(UN 2008)[1]所有的人權清單包括(UN 2008,§52):勞工權利:結社自由權;組織和參與集體談判權;非歧視性權;廢除奴隸和強迫勞動權;廢除童工權;工作權;同工同酬權;平等工作權;公平滿意的報酬權;工作環(huán)境安全權;休息休假權;家庭生活權。非勞動權利:個人的生存權、自由權和安全權;免于酷刑或殘忍、非人或有辱人格的對待權;依法平等承認和保護權;公平審訊權;自決權;行動自由權;和平集會權;結婚和組建家庭權;思想、良心和宗教自由權;堅持意見、信息自由和表達權;政治生活權;隱私權;適當生活水準權(包括食物、衣服和住房);身體和精神健康權;獲得醫(yī)療服務權;受教育權;參加文化生活、獲得科學進步好處和保護作者利益權;社會安全權。。2011年,聯(lián)合國發(fā)布了有關商業(yè)和人權的指導原則(UN 2011),自此好像已經集中了日益增長的發(fā)展勢頭。魯杰的《正義的商業(yè)》一書(2013)是這種發(fā)展和聯(lián)合國框架最新影響的一個絕佳例證。

公共產品的兩個標準可以很容易地得以運用于人權問題上。非排他性意味著沒有人應該被排除在任何人權之外。換言之,所有的人應該享有所有的人權。非競爭性意味著任何人享有任何人權,不應該減少對其他任何人權的享受,無論是獨自或他人享用。換句話說,在人權之間沒有妥協(xié)取舍是可以接受的。例如,政治生活的權利不應該損害思想自由、良心和宗教的權利,反之亦然;或者結社自由的權利不應該消極地影響非歧視權利,反之亦然。

超越負面影響的排除,我們可以證明,獨自享有或者任何人享有任何人權,相對于享有其他人權來說可以保持中立。例如,行動自由可以不影響免受折磨的權利。此外,享有一項權利甚至可以強化其他權利的享有。例如,適當生活水準權利(包括食物、衣服和住房)能夠加強工作和教育權利,反之亦然。

人權的界定如同倫理上要求的公共產品一樣,它顯然對國家和政府間組織具有深遠的含義,因為要求多個層次的集體行動(它是一個超越這篇論文的范圍廣泛的課題)。目前,我們可以簡要概述有關“企業(yè)責任”的三種意義,正如聯(lián)合國指導原則所規(guī)定的一樣[1]見喬治·恩德勒:《聯(lián)合國有關商業(yè)和人權的指導原則的一些倫理意蘊》,轉引自奧利弗·F.·威廉姆斯主編:《可持續(xù)發(fā)展:聯(lián)合國契約、千年發(fā)展目標和公共善》,〔諾特丹〕圣母大學出版社2013年版。。第一,除了國家具有“保護人權”的“責任”之外,跨國公司和其他商業(yè)企業(yè)“有責任尊重人權”并幫助“治理侵犯人權”。換句話說,公司除了生產私人產品之外,必須為此類公共產品做貢獻。第二,貢獻公共產品需要一個動機,超越于公司的自利動機,包含利他動機。不存在前定和諧,能夠調整排他性的自利行為,以生產一般的公共產品并特別對人權予以尊重。第三,貢獻公共產品不只是對社會的一種“慈善捐贈”(或額外的工作),毋寧說,特定的一系列公共產品(諸如法治和人權,社會習俗,技術知識,教育技能和健康狀況)實際上是生產私人產品的前提條件。因此,公司具有道德義務,認識到這些社會投入,把它們應付的份額“返還給社會”,包括尊重人權和治理侵犯人權的問題。這樣,把一個社會的財富創(chuàng)造理解為私人產品和公共產品的結合,可以澄清和強化公司的人權責任[2]見喬治·恩德勒:《未來十年中商業(yè)和經濟倫理的三個主要挑戰(zhàn):財富創(chuàng)造、人權和全球宗教的積極介入》,載《商業(yè)和職業(yè)倫理學雜志》2011年第30期。。

六、結語

在探討關于“商業(yè)和更大善”問題的過程中,我們已經按照幾個步驟走了下來。“商業(yè)”不應該與整個“社會”完全相聯(lián);它不過是經濟的一部分,因此,需要將其置于經濟系統(tǒng)中來理解。我們建議把經濟系統(tǒng)以及商業(yè)的目的界定為廣義上的財富創(chuàng)造。從而,財富的一個主要特征在于私人財富和公共財富的結合,拒斥僅僅聚斂私人財富和公共財富的極端的財富概念。私人財富和公共財富結合的這個特征,詳細說明了以財富創(chuàng)造為鵠的經濟系統(tǒng)的三種基本成分:(1)所有權和決策屬于私人和公共行為者所有;(2)基于市場和政府機構的信息和經濟交易的協(xié)調;(3)創(chuàng)造財富既需要自利動機,又需要利他動機。為了給公共產品概念提供一些實質性的東西,我們建議把人權定義為倫理上要求的公共產品,體現(xiàn)了非競爭性和非排他性的特征。然后,我們把這個概念與“企業(yè)責任”聯(lián)系起來,正如聯(lián)合國有關商業(yè)和人權的指導原則所規(guī)定的那樣。就此而論,“商業(yè)和更大善”使得尊重人權和促進對侵犯人權的治理成為必要。

[1]Argandona,A.2008.Capitalism.In:Kolb(2008),1,257-265.

[2]Bartkus,V.O.,Davis,H.J.(eds.)2010.Social Capital:Reaching Out,Reaching In.Cheltenham:Edgar Elgar.

[3]Becker,L.C.,Becker,C.B.(eds.)2001.Encyclopedia of Ethics.3 volumes.2nd edition.New York:Routledge.

[4]Black,J.,Hashimzade,N.,Myles,G.2009.A Dictionary of Economics.Third edition.Oxford:Oxford University Press.

[5]Brown,M.2010.Civilizing the Economy.Cambridge:Cambridge University Press.

[6]Eatwell,J.,Milgate,M.,Newman,P.(eds.)1987.The New Palgrave:A Dictionary of Economics.4 volumes.New York:Stockton.

[7]Enderle,G.2000.Whose Ethos for Public Goods in a Global Economy?An Exploration in International Business Ethics.Business Ethics Quarterly,January,131-144.

[8]Enderle,G.2009.A Rich Concept of Wealth Creation beyond Profit Maximization and Adding Value.Journal of Business Ethics 84,Supplement 3,281-295.

[9]Enderle,G.2010.Wealth Creation in China and Some Lessons for Development Ethics.Journal of Business Ethics96:1,1-15.

[10]Enderle,G.2011.What Is Long-Term Wealth Creation and Investing?In:Tencati,A.,Perrini,F.(eds.)2011. Business Ethics and Corporate Sustainability.Cheltenham,UK:Edward Elgar,114-131.

[11]Enderle,G.2011a.Three Major Challenges for Business and Economic Ethics in the Next Ten Years:Wealth Creation,Human Rights,and Active Involvement of the World’s Religions.Business and Professional Ethics Journal 30:3-4, 231-252.

[12]Enderle,G.2013.Some Ethical Explications of the UN-Framework for Business and Human Rights.In:Williams (2013).

[13]Enderle,G.,Homann,K.,Honecker,M.,Kerber,W.,Steinmann,H.(eds.)1993.Lexikon der Wirtschaftsethik. Freiburg:Herder.

[14]Hamlin,A.P.2001.Economic Systems.In:Becker et al.(2001),1,439-445.

[15]Hardin,G.1968.The Tragedy of the Commons.Science 162,1243-1248.

[16]Heilbroner,R.L.1987.Capitalism.In:Eatwell et al.(1987),1,347-353.

[17]Kolb,R.W.(ed.)2008.Encyclopedia of Business Ethics and Society.5 volumes.Los Angeles:Sage.

[18]Kromphardt,J.1991.Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus:von seiner Entstehung bis zur Gegenwart.3. Auflage.G?ttingen:Vandenhoeck und Ruprecht.

[19]Kromphardt,J.1993.Wirtschaftssysteme,Wirschaftsordnungen.In:Enderle et al.(1993),1319-1327.

[20]Musgrave,R.A.1957.A Multiple Theory of Budget Determination.Finanz Archiv,New Series 17(3),333-343.

[21]Musgrave,R.A.1958.The Theory of Public Finance.New York:McGraw-Hill.

[22]Musgrave,R.A.1987.Merit Goods.In:In:Eatwell,J.,Milgate,M.,Newman,P.(eds.)1987.The New Palgrave:A Dictionary of Economics.Volume 3.New York:Stockton,452-453.

[23]Nove,A.1987.Socialism.In:Eatwell et al.(1987),398-407.

[24]Ostrom,E.1990.Governing the Commons.The Evolution of Institutions for Collective Action.(29thprinting 2011) Cambridge:Cambridge University Press.

[25]Ostrom,E.2005.Understanding Institutional Diversity.Princeton:Princeton University Press.

[26]Ostrom,V.,Ostrom,E.1977.Public Goods and Public Choices.In:Savas(1977).

[27]Rand,A.1957/2005.Atlas Shrugged.(Original edition 1957,New York:Random House).Centennial edition.New York:Plume.

[28]Rand,A.1964.The Virtue of Selfishness.A New Concept of Egoism.With additional articles by Nathaniel Branden.New York:Penguin.

[29]Putnam,R.D.1993.Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy.With R.Leonardi and R.Y. Nanetti.Princeton,NJ:Princeton University Press.

[30]Putnam,R.D.(ed.)2002.Democracy in Flux:The Evolution of Social Capital in Contemporary Society.New York: Oxford University Press.

[31]Report on the Measurement of Economic Performance and Social Progress(Report)2009.Under the leadership of J. E.Stiglitz,A.Sen,J.-P.Fitoussi:www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.

[32]Rich,A.2006.Business and Economic Ethics:The Ethics of Economic Systems.Leuven:Peeters.

[33]Robinson,J.A.,Acemoglu,D.2012.Why Nations Fail:The Origins of Power,Prosperity and Poverty.New York: Crown.

[34]Romer,P.1990.Endogenous Technological Change.Journal of Political Economy 98/5,S71-S102.

[35]Ruggie,J.G.2013.Just Business:Multinational Corporations and Human Rights.New York:Norton.

[36]Samuelson,P.A.1954.The Pure Theory of Public Expenditure.Review of Economics and Statistics 36,387-389.

[37]Samuelson,P.A.1955.Diagrammic Exposition of a Theory of Public Expenditure.Review of Economics and Statistics 37,350-356.

[38]Savas,E.S.(ed.)1977.Alternatives for Delivering Public Services.Toward Improved Performance.Boulder:Westview Press.

[39]Sen,A.1997.Economics,Business Principles,and Moral Sentiments.Business Ethics Quarterly 7/3,5-15.

[40]Sen,A.1999.Development as Freedom.New York:Knopf.

[41]Sen,A.2009.The Idea of Justice.Cambridge,MA:Belknap.

[42]Smith,A.1776/1976.An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations.Edited by R.H.Campbell and A.S.Skinner.Oxford:Clarendon Press.

[43]United Nations(UN).2008.Promotion of All Human Rights,Civil,Political,Economic,Social and Cultural Rights, Including the Right to Development.Protect,Respect and Remedy:A Framework for Business and Human Rights.Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises,John Ruggie.Human Rights Council.Eighth Session,A/HRC/8/5.

[44]United Nations(UN).2011.Guiding Principles on Business and Human Rights:Implementing the United Nations“Protect,Respect and Remedy”Framework.Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises,John Ruggie.Human Rights Council.Seventeenth Session.A/HRC/17/31.

[45]Warsh,D.2006.Knowledge and the Wealth of Nations.A Story of Economic Discovery.New York:Norton.

[46]Werhane,P.H.,Freeman,R.E.(eds.)2005.The Blackwell Encyclopedia of Management.Second Edition.Business Ethics.Malden,MA:Blackwell.

[47]Williams,O.F.(ed.)2013.Sustainable Development:The UN Global Contact,The Millennium Development Goals and the Common Good.Notre Dame:University of Notre Dame.

[48]Witt,A.2008.Socialism.In Kolb(2008),4,1972-1975.

[49]World Bank.2006.Where Is the Wealth of Nations?Measuring Capital for the 21stCentury.Washington,D.C.: World Bank.

[50]World Bank.2011.The Changing Wealth of Nations.Measuring Sustainable Development in the New Millennium. Washington,D.C.:World Bank.

[51]World Commission on Environment and Development(WCED).1987.Our Common Future.New York:Oxford University Press.

〔責任編輯:平嘯〕

The Purpose of Business and the Greater Goodness: the Combination of Personal Wealth and Public Wealth

Author:George Enderle(USA)Translator:Zhang Zhidan

The purpose of business has been believed to maximize profits in pursuit of the increase of personal wealth.But actually,the combination of personal wealth and public wealth is the greater goodness.Businesses must be considered as part of an economic system rather than the whole system.This definition determines that wealth is the combination of personal wealth and public wealth,excluding not only an individualist concept of personal wealth but also a collective concept of public wealth.To enterprises,since human rights are defined as public products,they should take the responsibility for providing these public products.

business;personal wealth;public wealth;the greater goodness;social responsibilities of enterprises;human rights

喬治·恩德勒,美國圣母大學門多薩商學院教授

張志丹,南京師范大學公共管理學院暨馬克思主義與價值哲學研究所副教授 210097

原文發(fā)表于:Business and the Greater Good.Rethinking Business Ethics in an Age of Crisis.Edited by Knut J.Ims and Lars Jacob Tynes Pedersen;Cheltenham,UK:Edward Elgar Publishing,2014.譯文題目為譯者根據(jù)文意所加。

國家社會科學基金一般項目(12BKS069)以及江蘇高校優(yōu)勢學科建設工程資助項目。