類比活動對學生概念轉變的有效性探究

呂三喜 梁輝燕 曾躍

摘 要:為探究類比活動對概念轉變的有效性,在兩個相同層次的班級,采用不同的方法展開“氧化劑和還原劑”的教學,結果表明,實施類比教學活動能取得更好的效果,可幫助部分學生放棄原有的錯誤觀念,促進概念的轉變。

關鍵詞:類比活動;概念轉變;前概念

一、問題的提出

建構主義學習理論認為,學生在學習新概念之前,頭腦并非是一片空白,而是帶著已有的認識來學習的,這些認識稱之為“前科學概念”或“另有概念”。前概念是學生對某科學概念先入為主的認識,因此具有頑固性和不易轉變的特點,將阻礙學生對科學概念的正確理解。所謂促進概念轉變的教學,就是讓學生的原有概念發生改變、發展和重構,就是發揮學生前概念中的積極成分,消除其中的消極因素,使其認識朝著科學概念的方向轉變。波斯納等人曾提出了概念轉變的四個條件,即:(1)對現有概念的不滿;(2)新概念的可理解性;(3)新概念的合理性;(4)新概念的有效性。根據概念轉變理論,要有效落實概念轉變的教學,必須滿足的條件之一就是使新概念易于學生理解,而類比可以較好地建立科學概念與已有經驗的聯系,能夠幫助學生在熟悉與不熟悉的知識之間建立起聯系,這被認為是促進學生概念轉變的有效教學策略。本研究在滿足其他三個條件的基礎上,試圖用類比活動去幫助學生理解將要學習的目標概念,并探查其效果。

對學生而言,有些概念不只是本身抽象,難以理解,更重要的是對其不恰當的認識可能會影響對從屬概念的理解。如,氧化還原反應,其從屬概念有氧化劑、還原劑、被氧化、被還原、氧化產物等等。鑒于學習這些概念之前,學生對氧化還原反應有了一定的認識,先前的學習經驗對學生學習該內容存在一定影響,故需要對其進行概念轉變的教學。筆者認為,可以在課堂中采用類比活動,一方面,通過類比可以讓學生更易理解目標概念;另一方面,在具體的情境中可以讓學生的概念學習更為有趣、有意義,從而促進學生有效地構建科學概念。為此,筆者將“蹺蹺板”的類比活動運用到“氧化劑、還原劑”的教學中。

二、研究方法

1.被試

以湖南平江某中學高一年級429、430兩個班的學生作為被試,這兩個班的學生成績水平相當,平時課堂表現相差無幾,其中429班為實驗班,在該班實施類比活動;430班為控制班,按照常規上課,但不告訴學生“失升氧,得降還”口訣。

2.研究工具

筆者編制了由6道二段式診斷試題組成的問卷。該診斷題是由第一段——診斷學生對概念理解的正確性和第二段——診斷學生之所以持此種理解的理由兩部分組成。二段式診斷,可以較好地排除學生機遇性、偶然性的答案,較為準確地揭示其思維過程。問卷包含的誤概念主要有:(1)在兩種物質參與的氧化還原反應中,其中一種反應物是氧化劑,另一種反應物就是還原劑;(2)金屬最高價離子具有還原性;(3)氧化劑是含氧元素的物質;(4)氧化產物是氧化劑發生反應后得到的產物;(5)氧化劑的元素化合價升高。

3.教學策略

本研究采取建構主義四步教學策略開展教學,該策略包括:(1)引發前概念,使得學生的前概念能在類比活動開始之前從腦海中調離出來,與任務相整合;(2)聚焦目標概念,先呈現學生的觀念,再解釋這類比活動中包含了學生的哪些前概念;(3)挑戰學生觀點,在小組討論取得一致性結論后,展開全班性的討論,教師對學生的錯誤或正確的觀點進行評價,對學生的正確觀點或錯誤觀點進行證實或否定,并指出目標概念與類比物的相似性與差異性;(4)應用新概念,在學生對概念獲得一定的理解之后,利用習題來加強學生知識應用的能力。

4.類比活動

我們以學生最為熟悉的活動——玩蹺蹺板為主要的類比,運用多媒體播放Flash動畫輔助教學。具體內容有:

A.有一個小男孩和一個小女孩站在蹺蹺板的兩端。假設男孩的體重比女孩重,女孩抱了一個大西瓜,恰好與男生體重一樣,此時蹺蹺板正好處于平衡。

B.女孩將西瓜砸向男孩,男孩接住了西瓜。女孩這端會上升,男孩這端的會下降。

C.男孩被女孩砸到,男孩不再是兩手空空,而是手捧西瓜,此時女孩手中卻什么都沒有。

D.若女孩沒將西瓜拋向男孩,而是將西瓜拋向空中,自己接住,蹺蹺板的兩端會怎樣變化?

E.請畫出西瓜傳遞前后的示意圖,并在小組中討論氧化還原反應過程中哪些目標概念與以上的各類比物有相似性,并畫出對應關系。

教師對該類比活動中學生不理解的部分做出必要的解釋,并舉例告知學生哪個類比物對應何種目標概念。例如,蹺蹺板活動需要男孩、女孩共同參與類比為氧化還原反應必定要有氧化劑和還原劑的參與。在教師的示范下,學生首先在小組內討論,然后各組派出代表展開全班性討論,教師利用類比關系對應圖對學生新建構的概念進行評價,指出正確的類比和不恰當的類比。

三、數據分析結果

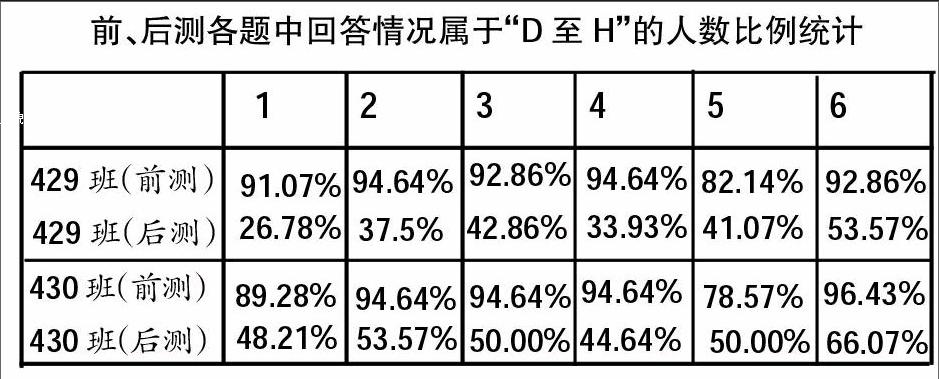

本研究采用同一問卷對學生進行前、后測。為減輕學生對問卷的印象,故先將氧化還原反應第一課時提前到第六周學習,并對學生進行前測,接著按正常進度進行“氧化劑和還原劑”的教學,之后便進行后測。兩次測試時隔一月有余。兩個班學生均為56人,在教師的干預下,能認真參與問卷的作答,有效率為100%,為方便統計,將學生的回答情況分為A、B、C、D、E、F、G、H八種情況,其中,A表示正確選項加正確理解;B表示正確選項加基本理解;C表示基本理解;D表示只有正確選項;E表示正確選項加錯誤的個人觀點;F不正確的選項加錯誤的個人觀點;G只有不正確的選項,H表示未作答。從此分類中可看出,回答D、E、F、G、H五種情況人數的比例越大,說明對該概念不理解的學生越多,而概念轉變教學就是要力求降低該比例,下表是回答情況屬于D至H學生比例的統計:

四、結論

可以從上表看出,類比活動對促進概念的轉變有一定的幫助,大部分學生已放棄了原有的錯誤理解。教無定法,教師在教學中可以推陳出新,使用一些新穎的方法(如類比)來提高教學效果。但使用類比時也要注意:(1)選擇合適的類比物,類比物與目標概念越相似,越有利于學生的理解;(2)將不符合類比的概念指出來,防止學生陷入新的迷思概念;(3)及時引導學生將注意力由活動轉向傾聽老師的解釋,這樣才能最大限度地發揮類比的功用。

參考文獻:

[1]朱玉軍,劉東方.概念轉變教學的基本理論依據和有效策略[J].課程·教材·教法,2013(6).

[2]余翔.促進科學概念轉變的類比教學策略探析[J].教學與管理,2011(12).

(作者單位 湖南師范大學化學化工學院)