高校管理類專業(yè)實驗課程教學質(zhì)量可拓評價研究

王 磊, 李翠霞, 張永強

(東北農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院,黑龍江哈爾濱 150030)

0 引言

高校管理類專業(yè)實驗課程教學是高校教學工作中的重要組成部分,是理論知識和實踐操作技術(shù)的有機結(jié)合,是培養(yǎng)復合型、高素質(zhì)管理類人才的重要環(huán)節(jié)。近年來,隨著教育理念的不斷發(fā)展,管理類專業(yè)實驗教學越來越被各高校所重視[1],實驗課程涵蓋了絕大部分管理類課程。

為使管理類實驗課程教學效果滿足社會需求,進一步激發(fā)學生的學習熱情,提高實踐應用能力,同時也為學校教學管理部門進行教學信息的收集與反饋,為教改工作提供決策依據(jù),建立科學合理的管理類實驗課程教學質(zhì)量評價指標體系,已成為高校迫在眉睫的重要任務。

綜觀已有的研究文獻,學者們對實驗課程質(zhì)量的評價與分析主要集中在理論意義的探討[2-5],實用性和可操作性比較差,另外,對實驗課程質(zhì)量評價的方法主要采用層次分析法[6],模糊綜合評價法[7-8],人工神經(jīng)網(wǎng)絡法[9]等。以上研究為本文提供了借鑒和思考,但目前的研究對高校管理類專業(yè)實驗課程教學質(zhì)量的評價與分析鮮有涉及,現(xiàn)有評價指標未能充分揭示高校管理類專業(yè)實驗課程的本質(zhì)特征。因此,針對目前研究的不足,應對高校管理類專業(yè)實驗課程評價指標體系做系統(tǒng)分析,使指標的選擇能夠綜合衡量各方面的因素,提出具有可操作性的決策手段,為高校管理類專業(yè)實驗課程的教學質(zhì)量評價工作提供指導。

1 管理類實驗課程教學質(zhì)量評價指標體系

1.1 管理類專業(yè)實驗課程教學的特點

1.1.1 多種實踐教學模式相結(jié)合

通過對相關(guān)文獻的梳理[10-12],發(fā)現(xiàn)管理類實驗課程的教學模式包括操作型、演示型、案例型以及綜合設計型等實驗教學法。這四種教學模式依次從初級到高級分層次漸進式推進,最終讓學生通過自主性探索、發(fā)現(xiàn)和體驗,學會對海量信息的收集、分析、整理和判斷,從而增強學生的邏輯思維和動手能力。

1.1.2 實驗教學內(nèi)容更新速度快

管理類實驗課程教學內(nèi)容較為豐富,而且大部分實驗課程具有多學科交叉性的特點,其形成和發(fā)展是建立在管理學、心理學、運籌學、計算機技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)絡技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)上,且隨著企業(yè)、市場和社會環(huán)境的發(fā)展變化而不斷演化和發(fā)展,這在一定程度上決定著管理類實驗課程所涉及知識的動態(tài)變化和不斷發(fā)展,需要授課教師根據(jù)環(huán)境的變化而不斷調(diào)整實驗內(nèi)容,使其符合社會發(fā)展的需要,不斷激發(fā)學生的學習興趣。

1.1.3 采用多樣化的教學方法和手段

管理類實驗課程大都具有較強的實踐性,如果采用傳統(tǒng)教學法或單一教學法,很難實現(xiàn)管理類實驗課程教學的目的,所以授課教師應該采用各種教學方法和手段來提高實驗課程的可聽性、可讀性和可學性,例如,在實驗過程中可以交叉采用傳統(tǒng)的板書教學、演示性教學、多媒體教學、小組討論等方法和手段。

1.1.4 鍛煉學生綜合運用知識的能力

管理類實驗課程所涉及的各類知識點只有在實踐中才能被充分理解和體會,這就要求在理論講授和動手實踐兩個環(huán)節(jié)中,積極調(diào)動學生學習的主觀能動性,讓學生充分利用自己所學的各種知識解決企業(yè)管理實踐中遇到的問題,不斷培養(yǎng)學生動手實踐能力。

1.2 管理類專業(yè)實驗課程教學質(zhì)量的評價維度

基于系統(tǒng)觀的視角,根據(jù)高校管理類專業(yè)實驗課程的特點,將從教學督導、實驗中心主任、同行教師、教師、學生等五個角度來設計高校管理類專業(yè)實驗課程教學質(zhì)量的評價維度。教師、學生、實驗中心主任評價是對實驗課程教學質(zhì)量進行評價的內(nèi)部維度,教學督導和同行教師評價是對實驗課程教學質(zhì)量進行評價的外部維度,通過內(nèi)外部維度的綜合視角,力圖全面、系統(tǒng)、客觀地評價管理類專業(yè)實驗課程的教學質(zhì)量。

1.2.1 教學督導評價

教學督導評價主要是從教師教學理念、內(nèi)容、方法等幾個方面進行評價。教學理念是教師對實驗教學活動內(nèi)在規(guī)律認識的集中體現(xiàn),也是教師從事實驗教學活動的信念。教學理念指導著教師的全部實踐教學活動,直接影響著實驗教學內(nèi)容、方法和環(huán)境的改進,影響教師素質(zhì)的提高。教學內(nèi)容是指為實現(xiàn)教學目的,在教學活動中給學生傳授的知識、經(jīng)驗和技能,灌輸?shù)乃枷牒陀^點,培養(yǎng)習慣和行為等的綜合。教學內(nèi)容是實現(xiàn)培養(yǎng)目標,提高實驗教學質(zhì)量的核心環(huán)節(jié)。教學方法是教師和學生為了實現(xiàn)共同的實驗教學目標,完成共同的實驗教學任務,在實驗教學過程中運用的方式和手段的總稱。各種實驗教學方法在課堂上的靈活運用,對于提高學生學習積極性、學習效率,乃至推動實驗教學質(zhì)量的提高具有十分重要的意義和作用。

1.2.2 實驗室主任評價

實驗室主任評價主要是從教學人員的素質(zhì)和實驗室保障條件等兩個方面進行評價。教學人員素質(zhì)是指學識、才華、品德和風格等方面的基本素質(zhì)。教師素質(zhì)的高低將直接影響學生素質(zhì)的高低。實驗保障條件是包括在人、財、物的支持程度。人、財、物等方面的保障程度越大,越有利于各項實驗內(nèi)容的順利開展。

1.2.3 同行教師評價

同行教師評價主要是從教學安排、學生課堂反應和課程基本建設情況等幾個方面進行評價。教學安排包括學校對實驗課程的學期安排、學時分配、課程前后銜接等。教學安排是教學活動的重要組成部分,教學安排不科學,將對學生的知識、能力、素質(zhì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不利的影響,偏離人才培養(yǎng)目標的要求,最終降低實驗教學質(zhì)量,因此評價實驗教學質(zhì)量必須認真研究教學安排的合理性程度。學生課堂反應是指學生在課堂上的即時反饋。學生的課堂反應是體現(xiàn)實驗課程教學質(zhì)量的直接外在表現(xiàn)。課程基本建設情況是指實驗課程在教材選用、教材出版、教學文件的出臺、試題庫等方面的建設情況。它反映了課程組全體教師對實驗課程的探索程度,直接影響和決定著實驗課程的教學質(zhì)量。

1.2.4 教師自我評價

教師自我評價主要是從任課教師的教學態(tài)度、知識儲備、教學內(nèi)容的熟練程度等幾個方面進行評價。教學態(tài)度是教師對實驗教學工作和學生的一種心理反應傾向,這種反應傾向在整個實驗教學過程中,通過與學生聯(lián)系、交往和接觸有效地影響和改變學生的心理和行為傾向,它是決定人們學習、事業(yè)成敗的一個重要因素,直接影響人們的學習、生活質(zhì)量。知識是人們在社會實踐中積累起來的豐富經(jīng)驗,是開發(fā)學生智力、培養(yǎng)學生能力的基礎(chǔ)和素材,而開發(fā)智力,培養(yǎng)能力是提高教學質(zhì)量工作的主要目的,因此,知識儲備的越豐富,越有利于提高教學質(zhì)量。教學內(nèi)容的熟練程度是教師對實驗教學內(nèi)容的熟悉程度。任課教師對實驗教學內(nèi)容越熟悉,越能在實際教學工作中靈活掌握和運用各知識點,從而啟發(fā)學生創(chuàng)造性思維,拓展學生的視野,有利于實驗課程教學質(zhì)量的進一步提高。

1.2.5 學生評價

學生評價主要是從教學條件、教師治學態(tài)度和教學效果等幾個方面進行評價。教學條件是保障MIS實驗課程順利進行的基礎(chǔ)設施和配套設施等條件。教學條件保障越有利,教學結(jié)果和教學目標相吻合的程度就會越大。教師治學態(tài)度是指教師研究實驗課程的態(tài)度。教師治學態(tài)度越嚴謹,越有利于培養(yǎng)學生實事求是的學風和堅韌不拔的學習態(tài)度。教學效果就是教學所取得的成效。教學效果評價的結(jié)果對教學工作具有一定的激勵、調(diào)節(jié)、診斷、管理和發(fā)展的作用,為教學改革工作提供可以借鑒的第一手信息。

1.3 實驗課程教學質(zhì)量評價指標體系的架構(gòu)

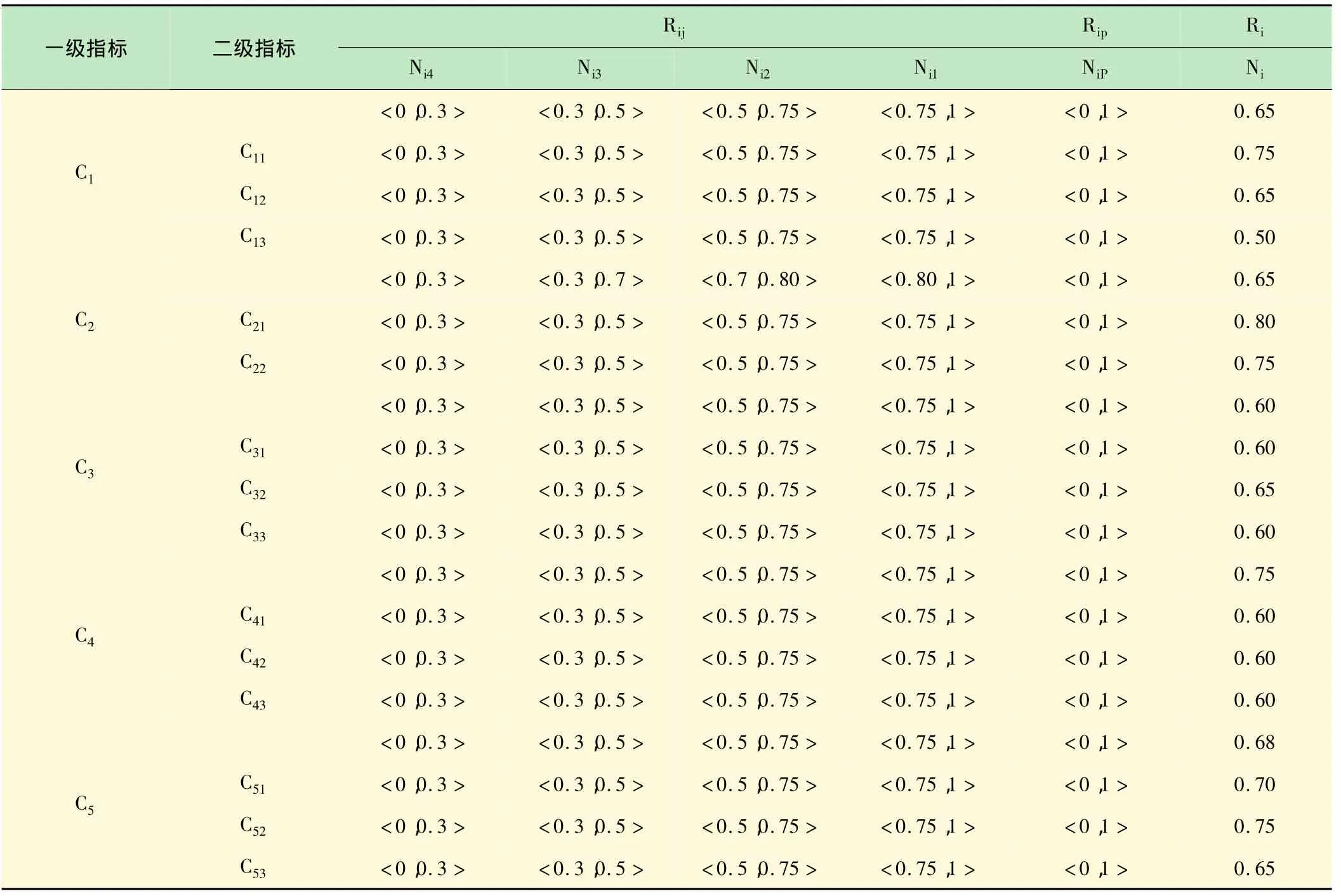

根據(jù)王磊提出的科學性、系統(tǒng)性、全面性和簡潔性等原則[13],結(jié)合其他學者的研究成果以及前面關(guān)于該門課程的評價維度的分析,建立高校管理類專業(yè)實驗課程教學質(zhì)量評價的指標體系見表1。

表1 高等院校管理類專業(yè)實驗課程教學質(zhì)量評價指標體系

2 管理類專業(yè)實驗課程教學質(zhì)量的可拓評價

管理類專業(yè)實驗課程教學質(zhì)量的評價指標體系以定性指標為主,在評價方法上應該能夠較好地解決定性指標的定量化問題,真實地反映出實驗課程教學質(zhì)量的高低,同時避免只局限在理論上的探討,應具有普遍適用性和可操作性,這要求盡量避免計算的復雜化。

可拓理論是1983年由我國學者蔡文等創(chuàng)立的一門新興學科,是運用形式化的工具從定性和定量的角度來研究復雜問題的規(guī)律和方法[14]。它以物元理論、可拓集合理論和關(guān)聯(lián)函數(shù)理論為基礎(chǔ),物元理論和可拓集合根據(jù)事物關(guān)于特征的量值對事物屬于某集合的程度進行判斷,關(guān)聯(lián)函數(shù)為評價提供了定量手段,以形式化的方法解決由變化的角度進行識別問題[15-16]。

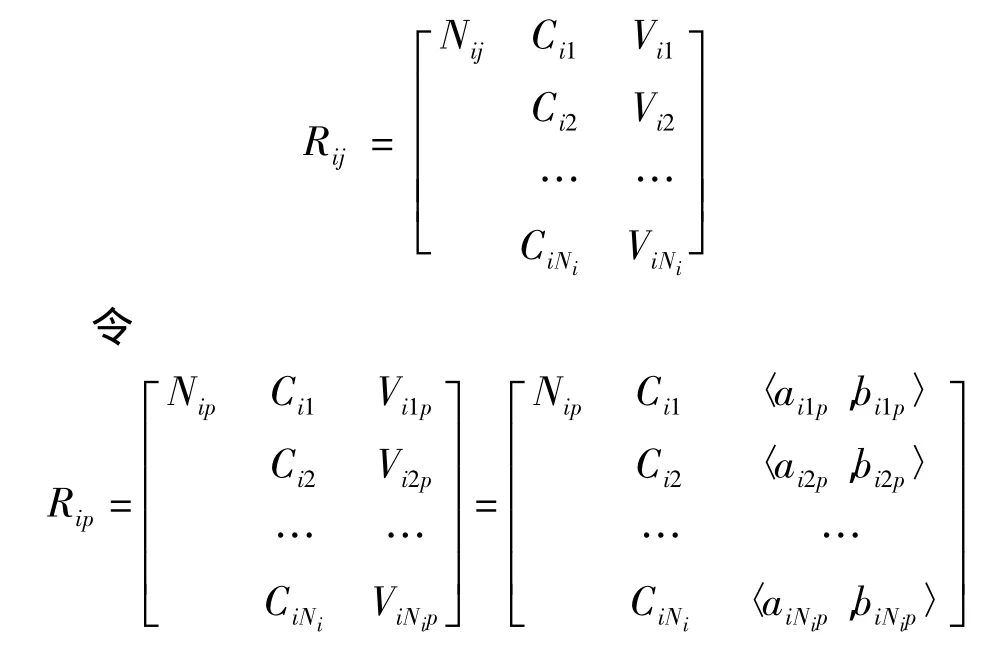

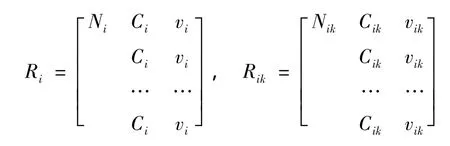

2.1 確定經(jīng)典域、節(jié)域和待評物元

設Cik(k=1,2,…,Ni)表示第i個一級指標集的第k個子因素;Nij(j=1,2,…,m)表示一級指標Ci的第j個評價級別,Nikj表示二級指標Cik的第j個評價級別;Vikj表示Nikj關(guān)于對應二級指標Cik所確定等級的量值范圍,即各類別關(guān)于對應的評價指標所取的數(shù)據(jù)范圍經(jīng)典域,建立相應的同征物元:

式中:Nip表示評價等級的全體;Vikj為Nip關(guān)于C所取的量值的范圍,即節(jié)域。

對待評事物,把檢測所得到的數(shù)據(jù)或分析結(jié)果用物元表示,稱為系統(tǒng)的待評物元。

式中:Ni,Nik表示待評對象;vi,vik分別表示一級指標和二級指標對應Ci,C的量值即待評事物檢測所得到的具體數(shù)據(jù)。

2.2 確定權(quán)重類別評價系數(shù)

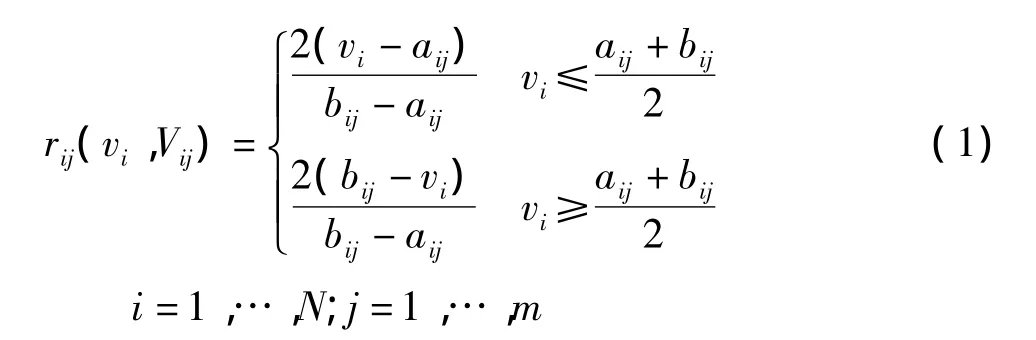

對于權(quán)重的設置,本文采用可拓權(quán)重法,即用簡單關(guān)聯(lián)函數(shù)來確定評價指標的權(quán)重系數(shù)。

簡單關(guān)聯(lián)函數(shù)為:

式中,vi∈Vij,則rij(vi,Vijmax)=max{rij(vi,Vij)}。

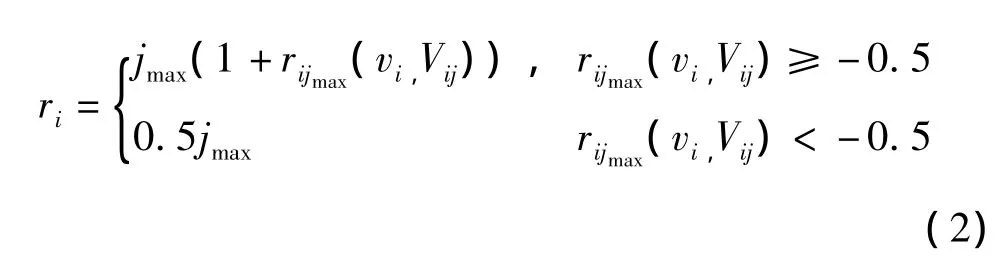

高校應當關(guān)注評價的每個指標,如果指標Ci的數(shù)據(jù)落入的級別越大,該指標應賦予的權(quán)重越大,則有:

所以,一級指標Ci的權(quán)重為:,同樣的方法,可以確定二級指標Cik的權(quán)重。

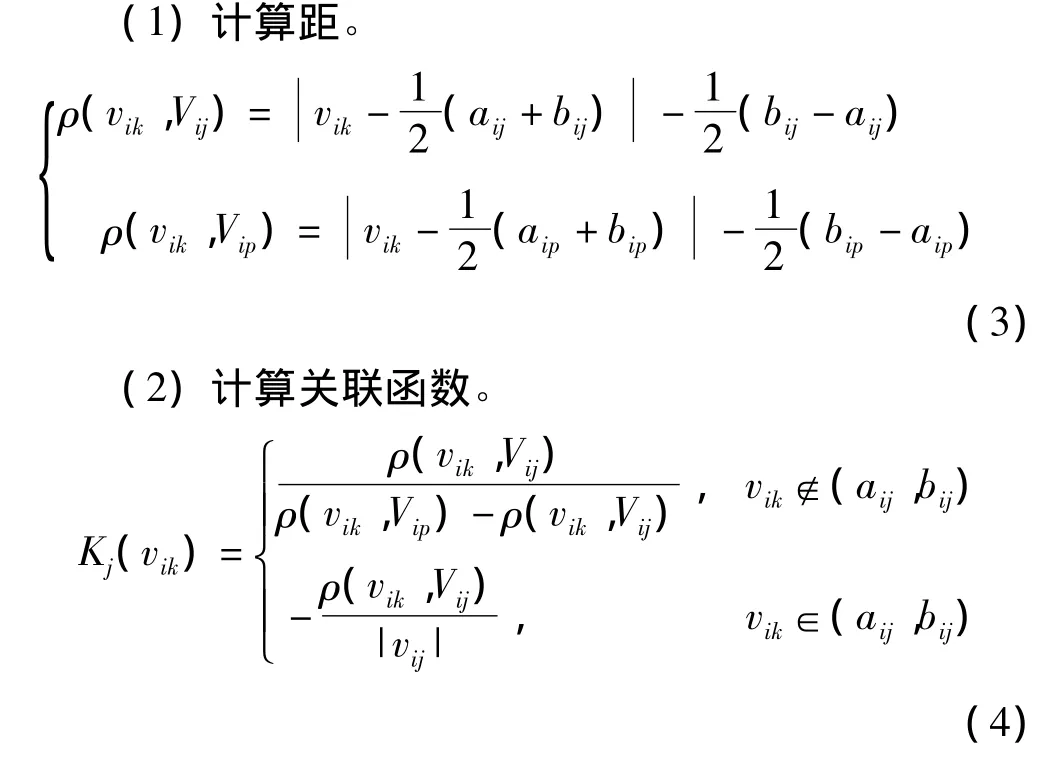

2.3 確定待評事物關(guān)于各類別的關(guān)聯(lián)度

關(guān)聯(lián)函數(shù)Kj(vi)的取值范圍是整個實數(shù)軸,實際上描述的是待評事物各指標關(guān)于各評價類別j的歸屬程度。

(3)計算關(guān)聯(lián)度。

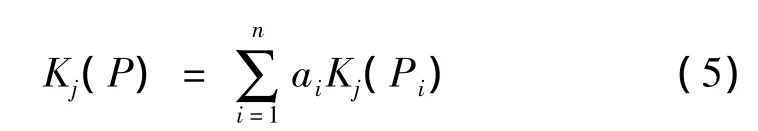

計算待評系統(tǒng)P關(guān)于等級j的關(guān)聯(lián)度:

式中:Kj(P)是在考慮指標重要性程度情況下,待評事物各指標關(guān)于各類別的關(guān)聯(lián)度的組合值。

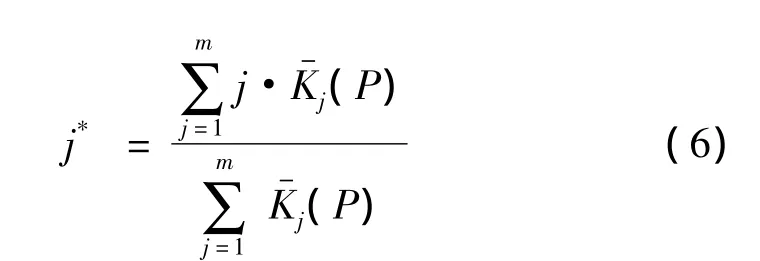

2.4 確定待評事物類別和級別變量特征值

若Kj0(P),則評定P屬于等級j0,則有:

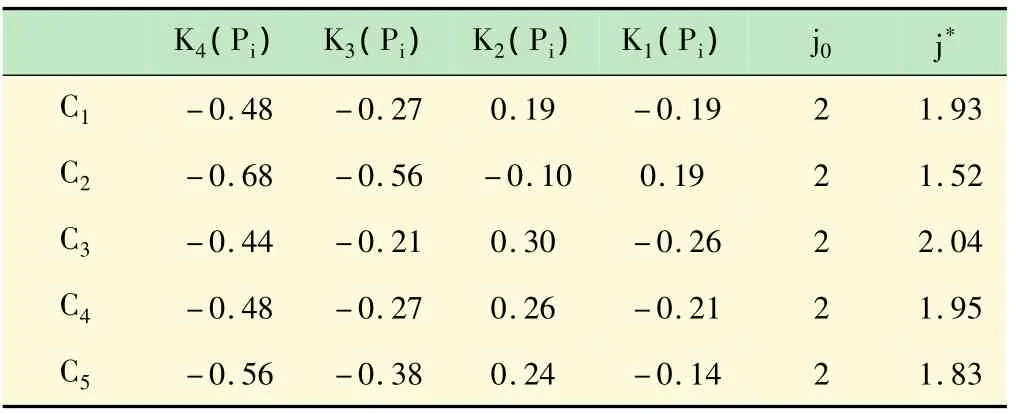

稱j*為P的級別變量特征值。求級別變量特征值j*,從j*數(shù)值的大小可以判斷出待評系統(tǒng)P偏向相鄰級別的程度。

3 應用實例

高校管理類專業(yè)實驗課程教學質(zhì)量可拓評價既可以以某一實驗課程教學團隊為測評對象,也可以以不同高校實驗課程教學團隊為測評對象,考慮到數(shù)據(jù)采集等原因,本文選取N農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院實驗課程教學團隊為測評對象,利用可拓評價法對其進行評價,具體評價過程如下。

3.1 實驗課程教學質(zhì)量的經(jīng)典域、節(jié)域和待評物元

通過電子郵件的方式聘請20位專家對實驗課程教學質(zhì)量的5個一級指標,14個二級指標進行評價,根據(jù)20位專家的打分結(jié)果,各評價指標的相關(guān)資料和實驗課程教學團隊的實際情況,確定實驗課程教學質(zhì)量的評價等級分為4級,分別是4(表示教學質(zhì)量弱)、3(表示教學質(zhì)量一般)、2(表示教學質(zhì)量強)、1(表示教學質(zhì)量很強),根據(jù)等級劃分的經(jīng)典域、節(jié)域及待評實驗課程教學質(zhì)量的物元模型如表2所示。

3.2 確定實驗課程教學質(zhì)量評價指標的權(quán)重系數(shù)

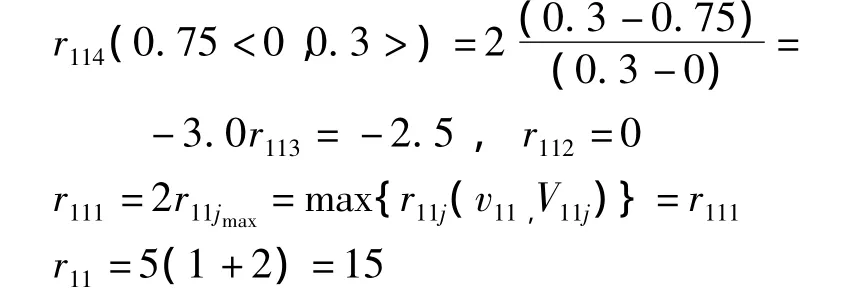

權(quán)重系數(shù)的計算公式如(1)、(2):如對于二級指標C11的權(quán)重a11,計算

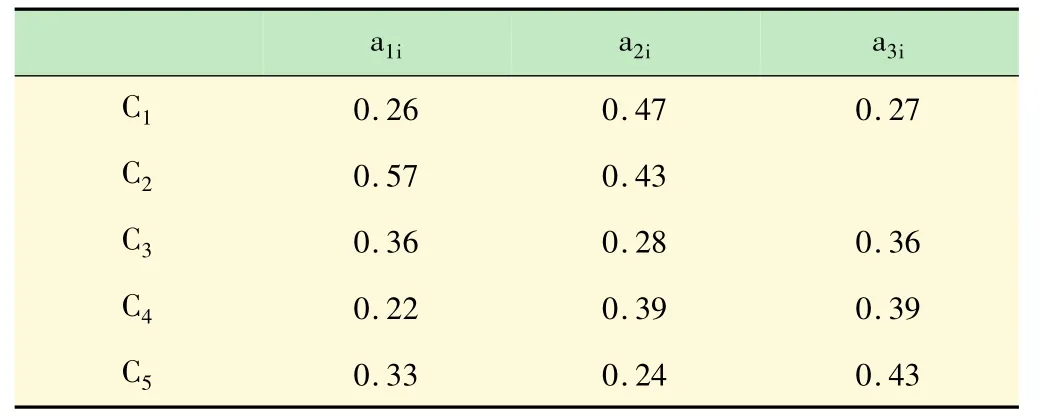

同理,計算得到r12,r13,則有a11。同理,可求其他指標的權(quán)重系數(shù)。計算得到實驗課程教學質(zhì)量各二級指標和一級指標的權(quán)重分別見表3和表4。

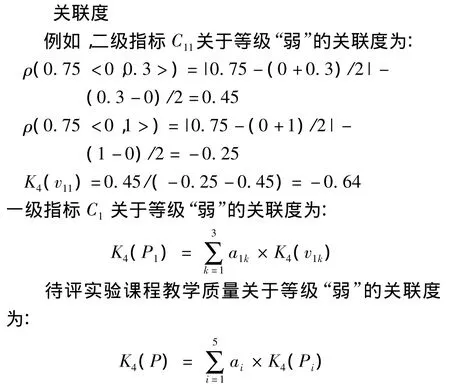

3.3 計算待評實驗課程教學質(zhì)量關(guān)于各評價等級的

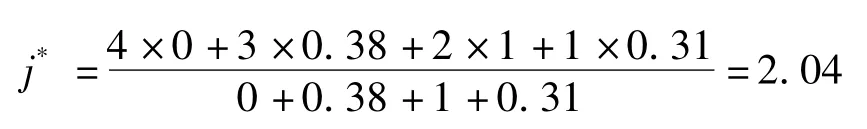

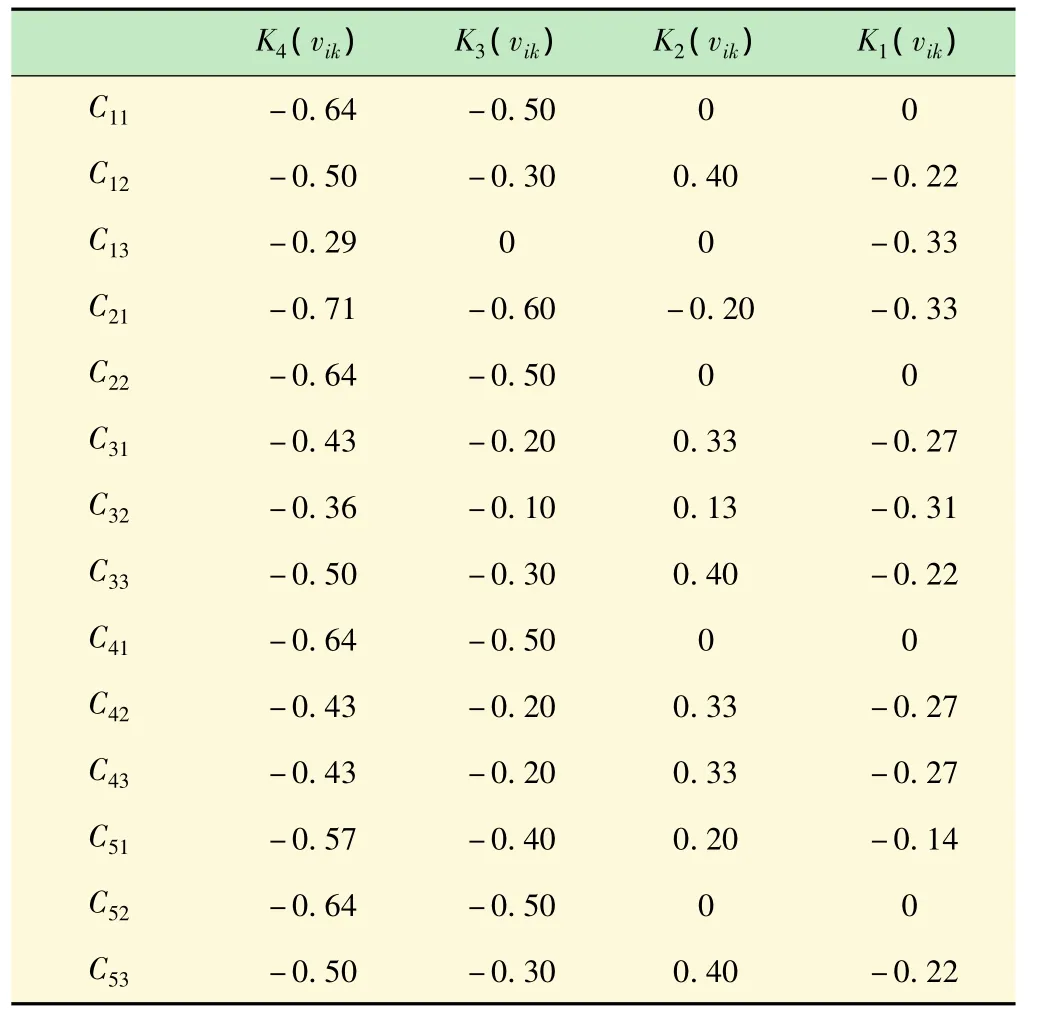

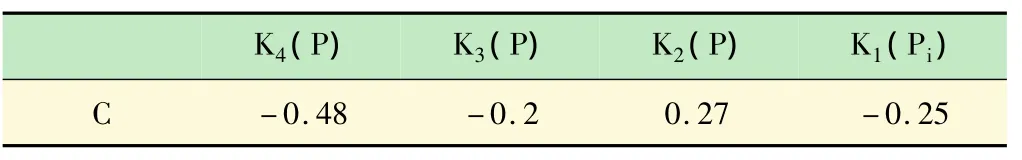

同理,可以計算得到的待評實驗課程教學質(zhì)量各二級指標關(guān)于各評價等級的關(guān)聯(lián)度函數(shù)值、待評實驗課程教學質(zhì)量各一級指標關(guān)于評價等級的關(guān)聯(lián)度和待評實驗課程教學質(zhì)量關(guān)于評價等級的關(guān)聯(lián)度分別見表5~7。

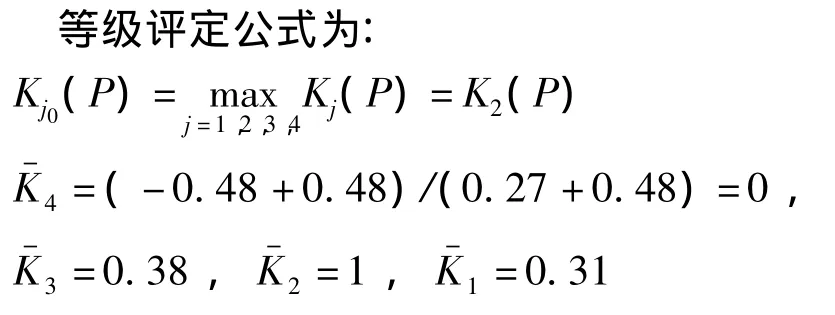

3.4 N農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院實驗課程教學質(zhì)量等級評定

表2 N農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院實驗課程教學質(zhì)量的物元模型

表3 N農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院實驗課程教學質(zhì)量各二級指標的權(quán)重系數(shù)

表4 N農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院實驗課程教學質(zhì)量各一級指標的權(quán)重系數(shù)

從以上評價中可以看出來,N農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院實驗課程教學質(zhì)量評價的等級為“強”,級別變量特征值為2.04,即N農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院實驗課程教學質(zhì)量評價等級為“強”。

同理,可對N農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院實驗課程教學質(zhì)量的各級指標進行評價。將二級指標的關(guān)聯(lián)度函數(shù)值和一級指標的關(guān)聯(lián)度函數(shù)值代入上述等級評定模型,可知N農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院實驗課程教學質(zhì)量評價指標體系中的各二級指標的評價等級為“強”。

表5 N農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院實驗課程教學質(zhì)量各二級指標關(guān)于評價等級的關(guān)聯(lián)度函數(shù)值

4 結(jié)語

科學評價實驗課程教學質(zhì)量,是促進高校管理類專業(yè)實驗課程教學管理、教學質(zhì)量提升的重要工作。通過對管理類專業(yè)實驗課程特點的分析,基于系統(tǒng)觀的視角,構(gòu)建了教學督導評價、實驗室主任評價、同行教師評價、教師自我評價和學生評價5個維度的一級指標,14個二級指標的評價指標體系。由于該評價指標主要以定性指標為主,本文基于可拓學理論,提出了多級可拓評價模型,并以N大學農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理學院實驗課程為待評對象,對其各級指標進行詳細評價,這有利于高校教學團隊對實驗課程教學質(zhì)量進行全面的分析與評價,并采取有針對性地改進措施,為高等院校管理類專業(yè)實驗課程教學質(zhì)量的進一步提高提供決策依據(jù)。

表6 N農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院實驗課程教學質(zhì)量各一級指標關(guān)于評價等級的關(guān)聯(lián)度

表7 N農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院實驗課程教學質(zhì)量關(guān)于評價等級關(guān)聯(lián)度

[1]劉 瑩,莊曉燕.對經(jīng)濟管理類實驗教學軟件的幾點思考[J].實驗科學與技術(shù),2010,8(1):111-113.

LIU Ying,ZHUANG Xiao-yan.Some thinking about the teaching software of experimentation in the specialization of management and economics[J].Experiment Science & Technology,2010,8(1):111-113.

[2]李 紅,陳步云,徐理軍,等.構(gòu)建實驗教學質(zhì)量評價體系,提升實驗教學質(zhì)量[J].實驗室研究與探索.2009,28(6):234-236.

LI Hong,CHEN Bu-yun,Xu Li-jun,et al.Constructing the Quality Rating System of Experimental Teaching to Enhance the Experimental Teaching Quality[J].Research and Exploration in Laboratory,2009,28(6):234-236.

[3]祝鳳榮,張向陽,馮 彬,等.實驗教學發(fā)展性評價指標體系的構(gòu)建[J].實驗室研究與探索,2008,27(2):126-129.

ZHU Feng-rong,ZHANG Xiang-yang,F(xiàn)ENG Bin,et al.An Index System of Development Evaluation of Experimental Teaching[J].Research and Exploration in Laboratory,2008,27(2):126-129.

[4]張雅君,周 宇,韓 英,等.普通高校實驗教學質(zhì)量評價的研究與實踐[J].實驗技術(shù)與管理,2011,28(3):259-262.

ZHANG Ya-jun,ZHOU Yu, HAN Ying,et al.Research and Practice on Quality Evaluation of Experimental Teaching in Common Colleges and Universities[J]. ExperimentalTechnology and Management,2011,28(3):259-262.

[5]梁 樑,李 勇,陸蔚群.經(jīng)濟管理類實驗教學管理與評價體系探討[J].實驗技術(shù)與管理,2011,28(8):20-22.

LIANG Liang,LI Yong,LU Wei-qun.Exploration on System of Management and Evaluation for Experiment Teaching in Economics and ManagementMajors[J]. ExperimentalTechnology and Management,2011,28(8):20-23.

[6]邱 娟,段寶林.層次分析法在體育實驗教學質(zhì)量評價中的應用研究[J].搏擊武術(shù)科學,2009,6(5):85-86.

QIU Juan,DUAN Bao-lin. TheApplication and Research of Experiment Teaching Quality Evaluation of P.E.Based on Analytic Hierarchy Process[J].Wu Shu Science,2009,6(5):85-86.

[7]張自敏,樊艷英.大學計算機實驗教學質(zhì)量的模糊綜合評價[J].賀州學院學報,2012,28(3):133-136.

ZHANG Zi-min, FAN Yan-ying. On Vague Comprehensive Evaluation of Experimental Teaching Quality of University Computer[J].Journal of Hezhou University,2012,28(3):133-136.

[8]陳美華.基于Fuzzy綜合評判法的實驗教學質(zhì)量評價方法[J].實驗室科學,2011,14(6):228-230.

CHEN Mei-hua.Method for the Quality Assessment of Experiment Teaching Based on the Fuzzy Comprehensive Evaluation[J].Laboratory Science,2011,14(6):228-230.

[9]高艷萍,周 敏,郭顯久,等.人工神經(jīng)網(wǎng)絡在基礎(chǔ)課實驗教學質(zhì)量評價體系中的應用[J].遼寧師范大學學報(自然科學版),2008,31(4):433-435.

GAO Yan-ping,ZHOU Min,GUO Xian-jiu,et al.Application of Artificial Neural Network in Teaching Quality Evaluation System of Basic Experiment[J].Journal of Liaoning Normal University(Natural Science Edition),2008,31(4):433-435.

[10]馬 程.“四位一體式”《管理信息系統(tǒng)》實驗教學研究[J].赤峰學院學報(自然科學版),2011,27(8):60-61.

MA Cheng.Research on Experiment of“Four One-Piece”MIS[J].Journal of Chi Feng University(Natural Science Edition),2011,27(8):60-61.

[11]卿 春,盧薈羽.適應性需求下經(jīng)濟管理類專業(yè)實驗教學模式[J].實驗室研究與探索,2012,31(7):214-215.

QING Chun, LU Hui-yu. ExperimentalTeaching Modelfor Economic and Management Major upon Adaptive Demand[J].Research and Exploration in laboratory,2012,31(7):214-215.

[12]魏文靜.創(chuàng)新經(jīng)濟管理類人才培養(yǎng)的實驗教學模式[J].實驗室研究與探索,2012,31(5):186-190.

WEI Wen-jing.The Experimental Teaching Mode for the Cultivation of Economicsand ManagementTalents[J]. Research and Exploration in laboratory,2012,31(5):186-190.

[13]王 磊,張慶普,李沃源.企業(yè)知識能力的可拓評價研究[J].圖書情報工作,2011,55(22):83-88.

WANG Lei,ZHANG Qing-pu,LI Wo-yuan.Research on Extension Based Assessment of an Enterprise’s Knowledge Capability[J].Library and Information Service,2011,55(22):83-88.

[14]蔡 文.物元模型及其應用[M].北京:科學技術(shù)文獻出版社,1994.

[15]蔡 文.可拓集合和不相容問題[J].科學探索學報,1983(1):83-97.

CAI Wen.Extension Set and Non-Compatible[J].The Newspaper of Science Exploration,1983(1):83-97.

[16]蔡 文,楊春燕,林偉初.可拓工程方法[M].北京:科學出版社,1997.