遲到的多品牌集合

李玉杰

市場猶如“溫水里的青蛙”,品牌集合店則可能是讓水變涼的冰。

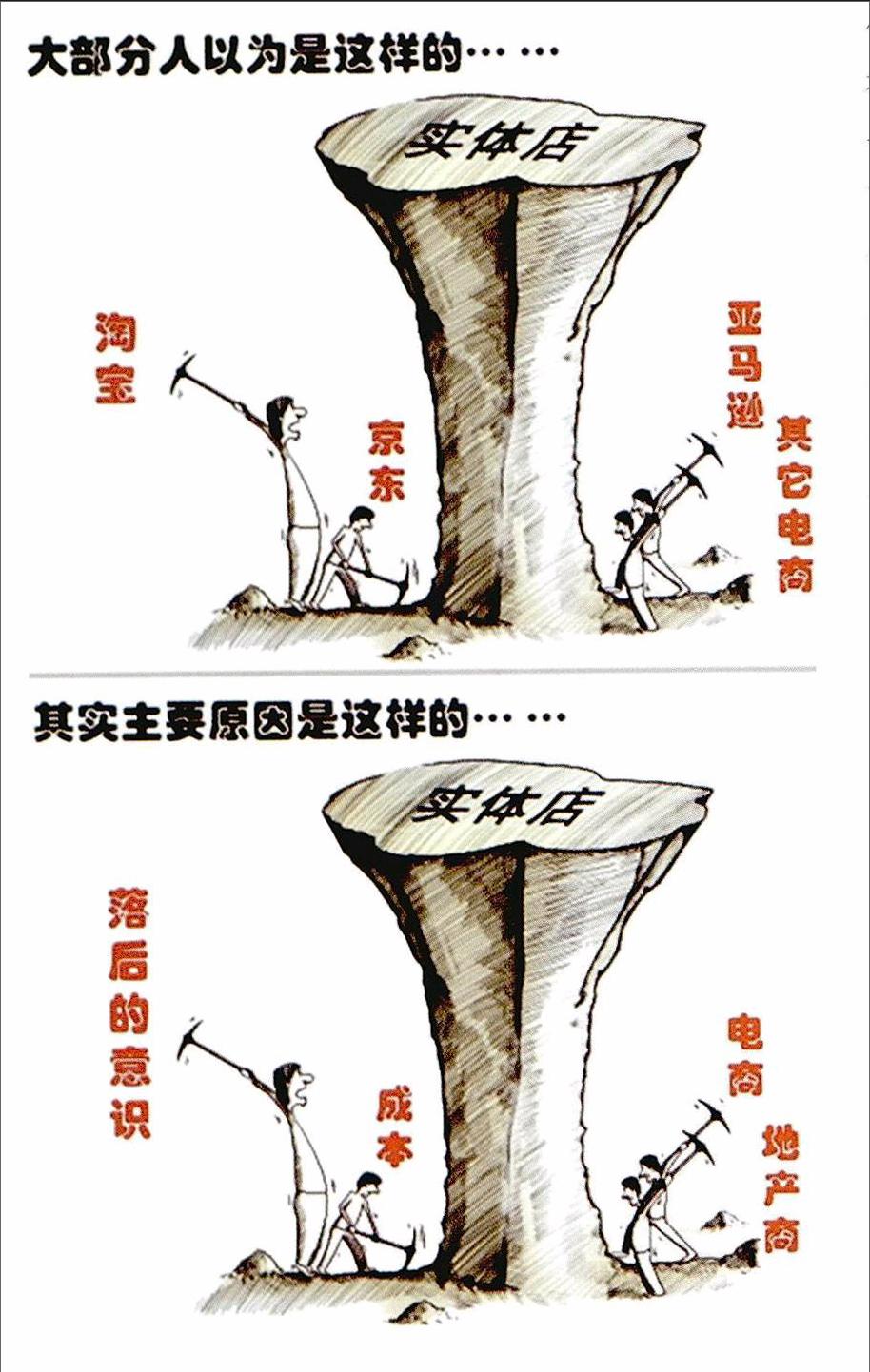

國內(nèi)百貨業(yè)經(jīng)歷了痛苦的下滑,剛想把罪過推在購物中心身上,突然發(fā)現(xiàn)了電商這個罪大惡極的家伙!接著購物中心也發(fā)現(xiàn)電商這個可惡的家伙的確可怕,算了把服裝份額降下來,反正我有生活服務(wù)類,租金低是低點,活得下去。溫水里的青蛙似乎只剩下百貨了。悲慘的是百貨也不是完全意義上的青蛙,因為他們知道自己快熟了,但水越來越熱,他們還是不清楚這水為什么會熱,而且……實在不知道出路在哪里,算了,先罵罵淘寶解解氣!

言歸正傳,如果給你如下條件來經(jīng)營一個服裝品牌,不知道會作何感想?

1 6條定位精準(zhǔn)的產(chǎn)品線;

2 5個個性鮮明的風(fēng)格類別;

3 3個價格帶;

4 每季3000款備選款式;

5 沒有起訂量;

6 每條產(chǎn)品線擁有20至40年的歷史沉淀,品牌故事信手拈來;

7 輕奢侈定位,純正血統(tǒng)的法國品牌。

夢寐以求啊!不激動的話只能說明您從沒有經(jīng)營過服裝品牌。接著是不是就會說“白日做夢”?不是!隨后我會為大家闡述一個設(shè)想,說是設(shè)想是因為項目還在尋找中方合作伙伴的過程中,東風(fēng)一來項目自然就會落地,帶著上述服裝人的“夢想成真”。

其實也很難故弄玄虛,文章的標(biāo)題已經(jīng)把“多品牌集合店”這幾個字明明白白地寫出來了,是的,就是多品牌集合店!

為什么遲到十年?

這還要從2000年我在中國服裝設(shè)計師協(xié)會主辦的一本雜志任編輯的時候談起。作為創(chuàng)刊專欄文章,我負(fù)責(zé)翻譯法國營銷大師陳景(Canh TRAN)的系列文章,文章中提出未來五年內(nèi)中國服裝市場的中檔品牌將會消失,多品牌集合店會大量涌現(xiàn),這是他根據(jù)市場發(fā)展規(guī)律進(jìn)行分析后提出的預(yù)測。

中檔品牌消失的差不多了,可多品牌店并未興起,即便有連卡佛、大小IT在我們眼前閃現(xiàn),來了、走了、來了,但不成氣候,遠(yuǎn)離主流市場,為什么?因為中國服裝品牌不接受集合店概念!“我怎么能容忍把我們的產(chǎn)品與競爭品牌放在同一家店、甚至同一個貨杠上?!”不評論,事實如此,而且這個事實短時間內(nèi)不會改變,因此我們在未來的五年甚至十年內(nèi)還是難以看到中國知名品牌的集合店。

但,真的是遲到了,集合店具備的優(yōu)勢是不可忽略的,拒絕它就是拒絕了讓水變涼的機會,百貨業(yè)是青蛙,身處百貨業(yè)之中的服裝品牌也沒有勇氣否認(rèn)自己是青蛙。

百貨業(yè)老板們睡得像嬰兒一樣的五個因素

睡得不錯啊!像嬰兒一樣!不是說百貨業(yè)身處困境嗎?呃,我是說像嬰兒一樣,每睡2個小時就起來哭哭再睡。

1 產(chǎn)品同質(zhì)化!

2 品牌無風(fēng)格!

3 因為電商崛起造成的客戶流失!

4 客戶維護和推廣手段單一!

5 始終不具備實施買手制的能力!

產(chǎn)品同質(zhì)化,不否認(rèn)“例外”、“瑪斯菲爾”、“江南布衣”等一系列知名品牌和一些產(chǎn)品特點鮮明的不知名品牌的存在,但就服裝市場整體而言,互相拷貝造成的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重是不爭的事實,在“抄與被抄”的洪流中,品牌無力創(chuàng)新。暢銷款如此容易辨識,只要看看相鄰兩家店鋪都有的款式就是了。然后,品牌發(fā)現(xiàn)一大批顧客進(jìn)店抄款號,淘寶這個可惡的家伙也攙合進(jìn)來了!其實更糟,抄款號的顧客只是到網(wǎng)上找找你們的款,同款低價的仿款比比皆是,他們上你家品牌旗艦店消費的可能性依然很小。品牌的痛就是商場的痛,就算商場只是個收租金的,房客沒生意,房東的危機感驟然上升。

品牌無風(fēng)格,產(chǎn)品同質(zhì)化帶來的直接后果。若干年前,帶一位外國專家考察市場,她問了我一個問題“如果把商場里的品牌LOGO都去掉,你分得清誰是誰嗎?”品牌不要埋怨顧客沒有忠誠度,您自己都沒搞清楚自己是誰呢。之所以把產(chǎn)品同質(zhì)化和品牌無風(fēng)格兩點分開,是因為品牌風(fēng)格是品牌文化的一部分,是“道”的層面,產(chǎn)品風(fēng)格屬于“術(shù)”的層面,道之不存,何況術(shù)哉!

因為電商崛起造成的客戶流失,這里要提到一個現(xiàn)象,在歐美和日韓,線上產(chǎn)品價格低于線下的現(xiàn)象極為少見,可在中國這似乎已經(jīng)成為一個常識。在中國,低價競爭這種自殺式的競爭方式在新銷售模式建立之初似乎是不可避免的,這不是本文討論的主題,不多評論。但今天電商能瓜分實體店20%的市場份額,明天就可以瓜分50%,這沒什么懸念。實體店品牌、百貨和購物中心們,到50%的時候,你們的銷售額下降幅度可不是25%了,也不會是50%,需求被低價產(chǎn)品滿足后,市場總量就下降了,如果線上產(chǎn)品比線下價格低20%,線上成交達(dá)到總成交50%的時候,你們的銷售額下降最少是60%!這說的還是單店,您再關(guān)幾家店呢?還撐得下去嗎?

客戶維護和推廣手段單一,打折!除了打折就是打折,若從這方面來說,把百貨商場稱為“房東”非常冤枉,其實他們是名符其實的“打折專家”!商城內(nèi)的商戶對打折也是又恨又愛,好像冰毒,難受的時候嗑嗑很High,嗑多了損害大腦還容易猝死。百貨行業(yè)的銷售額增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于獲利比例,這里我不質(zhì)疑他們究竟是增長還是下降,僅從這一點就可以看出,折扣比重的增長是百貨業(yè)無法掩蓋的事實。

始終不具備實施買手制的能力,無解!不能否認(rèn)百貨商場中有一些有先進(jìn)意識的領(lǐng)導(dǎo),若干年前就開始了解國外買手制商場的情況,甚至在國內(nèi)進(jìn)行了嘗試,雖然失敗了,但很令人佩服。其實,問題只有一個,只不過是無解的一個問題而已——人才!買手制,顧名思義,需要買手,可這20年來百貨業(yè)一直當(dāng)房東,整整一代人中沒有商場買手,沒有需求啊!想當(dāng)年商場收租金收的手都軟了,誰有心思理會什么買手制?這樣的人才也不是沒有,只不過他們都在服裝品牌里面當(dāng)老板和老板娘,沒人會去給商場打工。

多品牌集合店的優(yōu)勢

需要指出的是,我所說的多品牌集合店實際上指的是國外品牌多品牌集合店,由于國內(nèi)品牌對多品牌集合店接受程度為零,且品牌風(fēng)格多不固定,無法成為備選。

應(yīng)對“產(chǎn)品同質(zhì)化”:

多品牌集合店擁有眾多品牌,產(chǎn)品差異化容易形成;歐洲品牌定位精細(xì)風(fēng)格明顯,市場成熟的必然結(jié)果;每季總計愈三千款備選款式,這僅是以6品牌為例;品牌為集成店設(shè)計獨享款式,需具備一定的談判力。

應(yīng)對“品牌無風(fēng)格”

集合店本身具有獨特風(fēng)格,集合店本身也是一個品牌;集合店內(nèi)各品牌風(fēng)格鮮明,眾多歐洲品牌的天然屬性;品牌間MIX混搭無人可學(xué),單一品牌不可能做到這點;擁有跨界資源和文化底蘊,歷史的積累是核心競爭力。

應(yīng)對“因為電商崛起造成的客戶流失”:

采用線上線下一體化模式,電商不是洪水猛獸,只是一種新興的銷售模式,不論是實體品牌、百貨商場還是購物中心,加入它、利用它,不要怕它、恨它;

線上線下一體化ERP引入,這是基本條件,否則就是與現(xiàn)在百貨商場盲目跟風(fēng)做出來的電商模式一樣,揚短避長;

同價策略避免線上線下沖突,摒棄低價競爭,放棄只看銷售額的落后思維,事實上這是難度最大的一點;

利用ERP進(jìn)行CRM精細(xì)管理,我一直認(rèn)為未來的電商老大必然是實體品牌出身的一批,實體品牌在客戶維護方面有先天優(yōu)勢,等服裝企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層實現(xiàn)新舊更替后,純電商們,顫抖吧!

應(yīng)對“客戶維護和推廣手段單一”:

客戶信息收集能力質(zhì)的飛躍,實現(xiàn)線上線下一體化經(jīng)營之后,傳統(tǒng)企業(yè)會因為缺少電商基礎(chǔ)知識而浪費一段時間的客戶信息資源,但隨著經(jīng)驗的積累,他們客戶信息收集能力會發(fā)生質(zhì)的飛躍;

分享和互動為目的的微營銷,微營銷是移動互聯(lián)網(wǎng)時代的宣傳模式,只有實現(xiàn)了線上線下一體化經(jīng)營才會發(fā)生實質(zhì)作用,脫離客戶信息流和產(chǎn)品信息流的微營銷只是猴子下山式的模仿;

建立線上線下組合推廣模式,線上推廣模式除了降價之外的方式基本被忽略,線下也大同小異,事實上當(dāng)線上線下實現(xiàn)組合推廣之后,我們的想象空間可以擴展到無限,只是不要再只想著降價那回事;

觸摸大數(shù)據(jù)概念客戶信息流,大數(shù)據(jù)是一個既熱又沒人太懂的話題,就我的粗淺理解而言,大數(shù)據(jù)的實質(zhì)是全體數(shù)據(jù)代替抽樣分析,通過現(xiàn)象趨勢分析發(fā)現(xiàn)不同元素間的對應(yīng)關(guān)系,放棄分析原因。在實現(xiàn)線上線下一體化經(jīng)營之后,多品牌集合店的優(yōu)勢會被成倍數(shù)放大,而單品牌即便實現(xiàn)這一點,其效果業(yè)次于多品牌集合店。

應(yīng)對“始終不具備實施買手制的能力”:

需要說明的兩點:首先,這里指的是如果商場投資多品牌集合店項目前提下可以達(dá)到的效果,如果只是收租金的房東而沒有成為店主,那一切照舊;此外,不能全盤否定百貨行業(yè),二三線城市的一部分商場—直以來都是買手制,因為地處偏遠(yuǎn),如果不買斷好品牌都不供貨,方知達(dá)爾文不謬載!

解決百貨業(yè)從未觸摸零售的問題,多品牌集合店引入歐洲團隊是必須的,因為所有貨品需要在歐洲選定,中方團隊在配合過程中得以成長;

為商場接觸買手制提供入門機會,買手制并不神秘,也沒什么高深的理論,但摸索中形成的經(jīng)驗是至關(guān)重要的,與商場買手制實施相比,多品牌集合店的經(jīng)營方式與買手制商場相同但風(fēng)險小得多,非常適合入門練習(xí);

外方合作伙伴具備豐富專業(yè)知識,中方直接對接國外品牌的失敗幾率接近100%,找一個專業(yè)的外方伙伴吧,否則還不如不做,以免浪費投資;

提供了解歐洲百貨買手制的機會,了解這個行業(yè)是從從事這個行業(yè)開始的,只看不做算不上了解。

綜上所述,我完成了對多品牌集合店的極盡贊美之能,凡事兩面,多品牌集合店經(jīng)營中需要注意幾個方面的問題,否則因我的分析熱血沸騰、頭腦一熱就投資,失敗了莫說是被我誤導(dǎo)了。

多品牌集合店品牌源自歐洲,中低端路線是行不通的,優(yōu)先選擇的一定是中高端甚至更高至“輕奢侈”的價格定位。由于流轉(zhuǎn)費用高企,國內(nèi)品牌在中高端服裝市場根本不具備任何性價比優(yōu)勢,有的只有劣勢,不是危言聳聽,有機會大家到歐洲看看商場里服裝的價格就知道了,同類服裝產(chǎn)品,中國商場里的商品更貴!

即便如此,由于關(guān)稅和貨品買斷等原因,進(jìn)口服裝的成本還會略高于國內(nèi)產(chǎn)品,但是品牌軟實力足以彌補這一點進(jìn)而形成核心優(yōu)勢。

慎重選擇聯(lián)營模式,由于百貨商場生存環(huán)境惡劣,他們已經(jīng)開始放下身段開始實施租賃制,因此不排除擁有租賃模式的百貨商場;購物中心從本質(zhì)上來講還處在艱難的上升過程之中,客流和銷量尚低于百貨商場,特別是在一、二線城市,因此選擇專業(yè)的行業(yè)分析專家協(xié)助選擇適合的購物中心非常有必要。街邊店在一、二線城市慎選,三、四線城市也不是初期首選,因此街邊店亦要慎選。

“O2O”,對多品牌集合店而言,不是錦上添花,而是必不可少,簡單說這是顯現(xiàn)多品牌集合店優(yōu)勢并放大的必要途徑,不具備線上線下一體化經(jīng)營意識和能力的企業(yè)慎入。

買手團隊的建設(shè)是必不可少的,國內(nèi)專業(yè)買手的隊伍在緩慢的壯大,把控買手制商場的能力尚待時日,但把控一個多品牌集合店的能力還是具備的。與之相比,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)戒除“拍腦袋”思維模式,轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝脭?shù)據(jù)說話”的思維模式是團隊建設(shè)關(guān)鍵,個中奧妙職場中摸爬滾打的讀者們自心領(lǐng)神會。

多品牌集合店,已遲到十年,也可能還會遲到十年,但對于其間的你我而言是莫大機會,讓它來得再晚些吧!先行者多享幾年先入優(yōu)勢和意識紅利!