基于刑法修正案八的盜竊罪既遂未遂界定標準研究

□徐 玨

(浙江警察學院,浙江 杭州 310053)

一、引言

《中華人民共和國刑法修正案(八)》(以下簡稱“《案(八)》”)對盜竊罪做出了重要的修正,增加了三種入罪情形——入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊,同時降低了盜竊罪的量刑——廢除了盜竊罪死刑。一時間,盜竊罪究竟屬于結果犯、行為犯、危險犯的說法眾說紛紜①,既遂、未遂的標準也有所改變,這在司法實踐中也產生了一系列的問題。筆者通過調查走訪浙江省某縣,對該縣2012~2013年刑事案件進行調研和統計,得出以下數據。

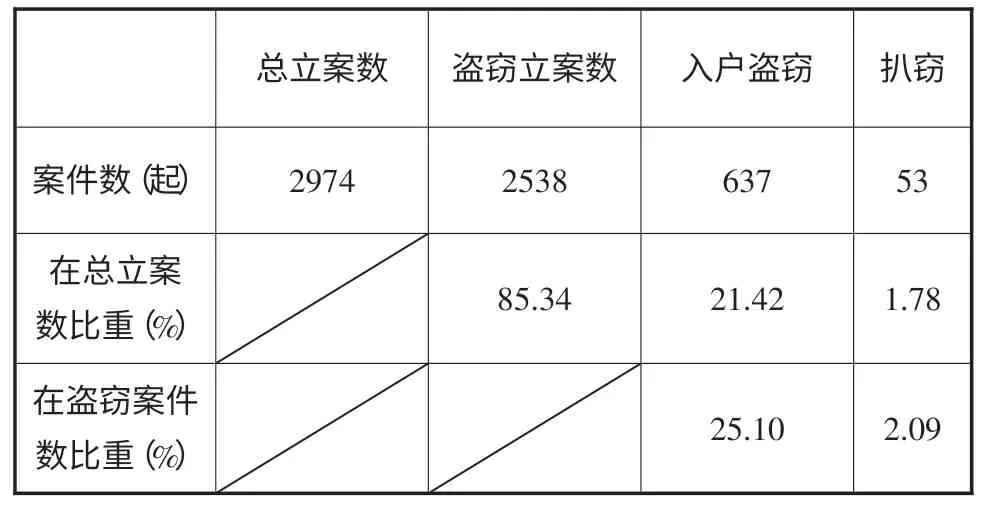

2012~2013年浙江省某縣刑事盜竊案件統計情況

由數據可知盜竊案件在刑事發案中占據了相當大的比重,高達85.34%。入戶盜竊、扒竊(攜帶兇器盜竊由于其特殊性,故未進行數據上的統計)在盜竊案件中的占比分別為25.10%、2.09%。由此可見,盜竊案件在刑事案件中占比很高,是司法實踐中最常見的刑事案件,是影響社會秩序及群眾安全感的最主要原因之一。

在司法實踐中,盜竊罪既遂、未遂的認定還存在爭議問題。如2013年9月該縣發生這樣一起盜竊案件,犯罪嫌疑人邱某竄至該縣某村張某家中,采用溜門入室的手段竊得人民幣若干元及OPPO 手機一部,在邱某欲離開現場時被受害人當場抓獲。該案在偵辦階段對邱某的盜竊行為究竟是既遂還是未遂存在著爭議。最終,邱某被該縣人民法院以盜竊未遂從輕處罰。那么,盜竊罪的既遂、未遂究竟以何為標準?《案(八)》頒布后,新增“入戶盜竊”、“扒竊”、“攜帶兇器盜竊”三種新型入罪情形,使得盜竊罪的既遂、未遂之判定在司法實踐中產生了大量問題。因此,筆者認為,盜竊罪的既遂、未遂問題需要進一步厘清。

二、盜竊依然屬于結果犯

《案(八)》將盜竊罪原本的表述“盜竊公私財物,數額較大或者多次盜竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金”修改為“盜竊公私財物,數額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金”,新增了“入戶盜竊”、“攜帶兇器盜竊”、“扒竊”等三種情形,從原本只從數額判定變成了不僅從數額,還從情節論處。因此,不少學者認為,盜竊罪由原本的結果犯變成了行為犯,甚至是危險犯。筆者認為,盜竊罪依然是結果犯。

(一)盜竊罪整體趨于輕罪。雖然《案(八)》新增了三種入罪情形,增加了打擊面,但事實上,盜竊罪的整體趨勢依然是輕罪。首先,《案(八)》廢除了盜竊罪的死刑。1997年的刑法典規定“盜竊金融機構,數額特別巨大的”、“盜竊珍貴文物,情節嚴重的”兩種情況最高可以判處死刑,而在《案(八)》中廢除了這一規定。這意味著盜竊罪廢除了死刑刑種。其次,提高了盜竊金額標準。“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”的標準由“五百元至兩千元以上”、“五千元至兩萬元以上”、“三萬元至十萬元以上”上升到“一千元至三千元以上”、“三萬元至十萬元以上”、“三十萬元至五十萬元以上”。

就結果犯、行為犯、危險犯的危險程度而言,在一定意義上,危險犯>行為犯>結果犯。在盜竊罪整體趨于輕罪的情況下,將盜竊罪由結果犯變成行為犯,顯然是不合邏輯的。

(二)保持盜竊罪與其他侵犯財產類犯罪的統一性。盡管新增了三種入罪情形,但是盜竊罪侵害的客體未變,依然是公私財產權。而“入戶盜竊”、“攜帶兇器盜竊”、“扒竊”雖然在一定程度上有侵害人身權的可能性,但這種可能性并不包含在盜竊罪的客體中。因為這種可能性一旦落實成必然性,就會轉變為其他的犯罪形式,如搶劫罪等。在盜竊罪的五種情形中,“數額較大”、“多次盜竊”是毫無疑問的結果犯,那么“入戶盜竊”、“攜帶兇器盜竊”、“扒竊”這三種情形也應采取相同的標準。

在侵犯財產類犯罪中,除了搶劫罪外,其他的都是結果犯。即便是嚴重的搶劫罪,既遂的判定標準依然是“具備劫取財物或者造成他人輕傷以上后果兩者之一的”,而并不是搶劫行為一經實施即定義為既遂。因此,作為比搶劫罪更輕的盜竊罪,應該和其他輕型的侵犯財產類犯罪一樣,為結果犯。

(三)司法實踐中非情節嚴重之盜竊未遂不予定罪處罰。當“入戶盜竊”、“攜帶兇器盜竊”、“扒竊”被定義為行為犯,即不要求犯罪嫌疑人對財物的實際取得,而強調行為實施即為既遂。這種觀點與司法實踐相矛盾。在司法實踐中,“入戶盜竊”、“攜帶兇器盜竊”、“扒竊”還未取得錢財便被當場抓獲的,一般不以犯罪既遂論處。而且,對于非情節嚴重之盜竊未遂不予定罪處罰,在長期的司法實踐中是有一定共識的,這與立足于社會危害程度來決定犯罪是否構成的犯罪構成理論相一致。

(四)“入戶盜竊”、“攜帶兇器盜竊”不僅是入罪情形,也是潛在的量刑標準。從刑法法條上看,“入戶盜竊”、“攜帶兇器盜竊”是入罪標準,而行為的完成與否依然以是否取得財物為標準。事實上,2013年《關于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱為“《解釋》”)第六條規定:盜竊公私財物,具有本解釋第二條第三項至第八項規定情形之一,或者入戶盜竊、攜帶兇器盜竊,數額達到本解釋第一條規定的“數額巨大”、“數額特別巨大”百分之五十的,可以分別認定為刑法第二百六十四條規定的“其他嚴重情節”或者“其他特別嚴重情節,有這兩種情形的,可以降低作為結果犯的數額要求,而不改變其作為結果犯的屬性。顯然,《解釋》依然以取得財物作為既遂的標準。

筆者認為,“入戶盜竊”、“攜帶兇器盜竊”雖然是定罪標準,但同時也是一種潛在的量刑標準。當這兩種情況作為量刑標準時,其前提條件是,盜竊數額達到“數額巨大”、“數額特別巨大”百分之五十的。當犯罪嫌疑人還未取得財物時,顯然夠不上“‘數額巨大’、‘數額特別巨大’百分之五十”這一標準,此時的“入戶盜竊”、“攜帶兇器盜竊”應視為單純的入罪標準,從而不符合“非情節嚴重之盜竊”。因此,當犯罪嫌疑人尚未取得財物時,“入戶盜竊”、“攜帶兇器盜竊”還稱不上既遂。

(五)認定新三類盜竊是行為犯,否認了盜竊罪的對象不能犯之未遂。盜竊罪的客體是公私財產所有權。盡管作為新三類盜竊罪的對象不必有金額的限制,然而作為盜竊的對象,必須具有值得刑法保護的價值性。如犯罪嫌疑人在公交車上扒竊時,成功竊得被害人放在口袋內的紙質物,犯罪嫌疑人認為竊得了現金紙幣,實際上只是被害人放在其中的一張普通白紙。在司法實踐中,盡管犯罪嫌疑人有扒竊行為,然而所竊得的一張普通白紙的價值不值得用刑法來保護,因此屬于對象不能犯之未遂。而用行為犯的理論衡量,犯罪嫌疑人有了扒竊行為,那么不論竊得何物,都應以盜竊既遂論處。這顯然與司法實踐相矛盾的。

三、新三類盜竊的既遂未遂界定標準

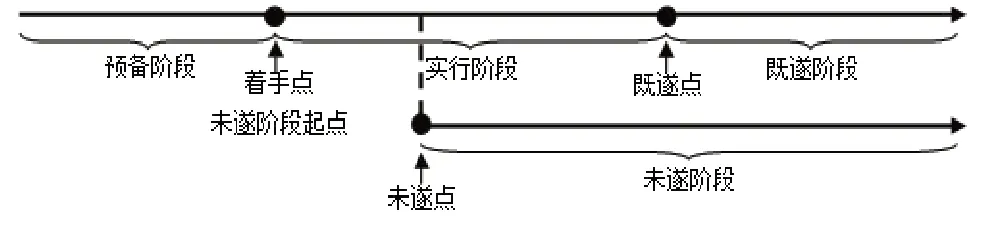

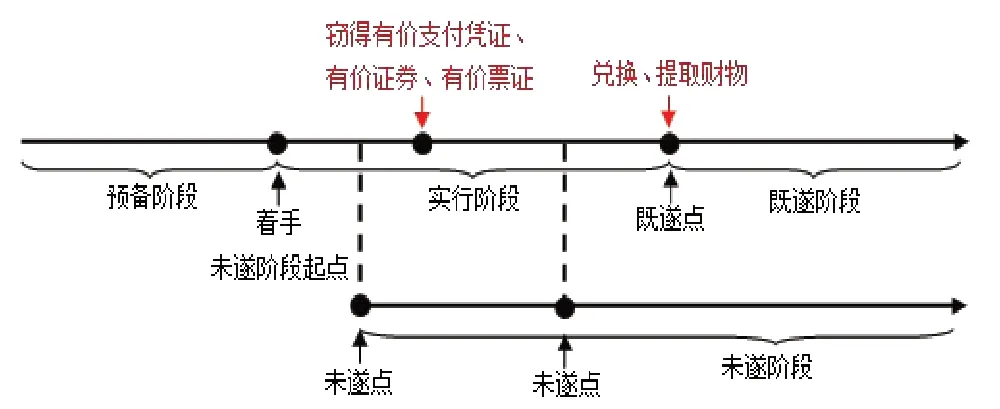

盜竊行為包括預備階段,實行階段,既遂、未遂階段(在此并不考慮中止行為)。盜竊從著手點起,到既遂點之前,若發生意志以外的原因而中斷,將進入未遂階段;既遂點之后,則為盜竊既遂階段。既遂、未遂階段是兩條平行線,該過程具有單向不可逆性。因此,盜竊的兩個點“著手點”與“既遂點”十分關鍵,用以界定盜竊的既遂、未遂標準,對于盜竊罪的定罪、量刑都十分重要。具體關系如下圖表示。

我國對盜竊罪的既遂界定標準通常圍繞“失控說”和“控制說”展開。一般而言,凡行為人已取得對財物的控制,財產所有人、保管人實際喪失了對該財物的控制,即為盜竊既遂。“入戶盜竊”、“攜帶兇器盜竊”、“扒竊”也應采用該通說。但由于三類盜竊的特殊情形,故應該具體分析其既遂、未遂的界定標準。

(一)“入戶盜竊”的既遂、未遂界定標準。對于“入戶盜竊”的認定,《解釋》第三條規定:非法進入供他人家庭生活,與外界相對隔離的住所盜竊的,應當認定為“入戶盜竊”。在《案(八)》實施之前,我國刑法理論的通說認為,對于盜竊罪中“入戶盜竊”之未遂的判斷,應當自行為人入戶后實施具體物色財物行為時為起點,至行為人實際控制財物為終點[1]。自《案(八)》出臺以后,筆者認為,既遂點、著手點的標準,都應該落實在“戶”字上。

1.在具體的司法實踐中,一般認為“入戶盜竊”的著手點為“入戶”,也就是說,在犯罪嫌疑人進入“戶”的那一刻起,進入了犯罪未遂階段。在此之前的撬門、爬窗、插片等為“入戶”而進行的盜竊動作的實施,依然屬于犯罪預備階段。筆者認為,這種認定符合“入戶盜竊”入罪的立法精神。

(1)“入戶盜竊”入刑的原因是入戶行為對人身安全的潛在威脅。在此,筆者贊同陳興良教授的觀點:破門對于盜竊罪來說,就是盜竊罪的著手,因為財產所有人將東西放在家里,關上門,門上了鎖,就是對財物的一種控制狀態,破門意味著對財產所有人的這種財產合法保管狀態的一種破壞[2]。“入戶盜竊”與普通盜竊相比,被害人對于住所安全所感受到的威脅也遠大于普通的盜竊財產安全之威脅。因此,只有當犯罪嫌疑人進入“戶”內后,才存在這種潛在威脅。所以將著手點定為“入戶”之后,是十分合理的。

(2)以入戶目的的非法性為前提,入戶手段的隱秘性不為前提。對于入戶目的的非法性,在《解釋》中并沒有詳細說明。有學者認為,如果行為人基于其他非法目的而進入他人住所并實施了盜竊行為的,不應當認定為“入戶盜竊”[3]。在此,筆者認為可以參照搶劫罪的司法解釋,對于一切以非法目的進入他人住所后盜竊的,都認為是“入戶盜竊”。也就是說,以合法目的進入戶內,而后實施盜竊,并不認定為“入戶盜竊”。例如,客人到主人家中拜訪,后看到茶幾上放置的金項鏈,于是見財起意,將項鏈盜走,這種情況并不屬于“入戶盜竊”,若無其他特殊情節,應該認定為普通盜竊。值得一提的是,同搶劫罪一樣,入戶目的的非法性并不僅限于犯罪嫌疑人以盜竊為目的,以欺詐、搶劫、強奸等非法行為為目的的入戶,最終實施盜竊行為的,也可認定為“入戶盜竊”。該盜竊行為的著手點以進入戶內為標準,盜竊概念中的“秘密手段”僅限于盜竊行為實施的隱秘性,而不要求入戶行為的隱秘性。從入戶盜竊的本質來看,這一犯罪是由兩個獨立的犯罪行為組成的——即入戶行為和盜竊行為,屬于牽連犯。由于入戶為“入戶盜竊”的必要經過,因此入戶行為屬于事前不可罰行為,直接歸屬于盜竊罪,而不對此進行單獨評價。從而可以認定,“入戶盜竊”是對入戶行為和盜竊行為的雙重否定。當犯罪嫌疑人以合法目的入戶而后臨時盜竊時,對于犯罪嫌疑人的入戶行為不應予以否定評價,入戶與盜竊兩者之間也沒有牽連關系;當犯罪嫌疑人蓄意入戶盜竊時,入戶行為與盜竊行為之間存在牽連關系,兩者都應予以否定評價,構成“入戶盜竊”。

2.“入戶盜竊”的既遂點為“出戶”。在犯罪嫌疑人竊得財物,走出“戶”的一刻起,犯罪嫌疑人對財物享有實際控制,所有人或保管人脫離了對財物的控制,盜竊罪進入了犯罪既遂階段。此后,即使犯罪嫌疑人走出“戶”沒多久就被抓獲,或者犯罪嫌疑人出于各種原因將竊得財物歸還,依然屬于犯罪既遂。

(1)“出戶”作為既遂點應該作出嚴格界定標準。有人認為,當犯罪嫌疑人竊得財物,“出戶”后立刻在戶外被人抓獲,從日常邏輯來看,應該認為犯罪未遂。也有學者認為,以犯罪嫌疑人實際接觸財物為既遂[4]。筆者認為,前者過松,后者過嚴。“戶”,應該作為所有人或保管人對于自身財物的嚴格控制范圍,一旦財物“出戶”,就已經處于失控狀態;而嫌疑人在戶中接觸到財物時,財物尚在所有人或保管人的控制范圍之內。

(2)既遂之后無中止。一旦盜竊財物“出戶”而未被發現,即使犯罪嫌疑人出于個人主觀因素將財物歸還,依然應該認為盜竊既遂,而不應該認為是自動放棄犯罪或者有效防止犯罪結果發生的中止。在“出戶”之前,被害人發現犯罪嫌疑人的盜竊行為,并為奪回財物而與犯罪嫌疑人追逐至“出戶”,應當認定為犯罪未遂,因為此時盜竊行為尚未結束,被害人的行為則屬于正當防衛。“出戶”之后,受害人發現了犯罪嫌疑人的盜竊行為,試圖奪回財物的控制行為,不應當屬于正當防衛,而應當認為是公民的自救行為。“出戶”之后,盡管犯罪嫌疑人出于個人主觀因素將財物歸還的行為,并不認為是犯罪中止行為,屬于量刑中的從輕情節。

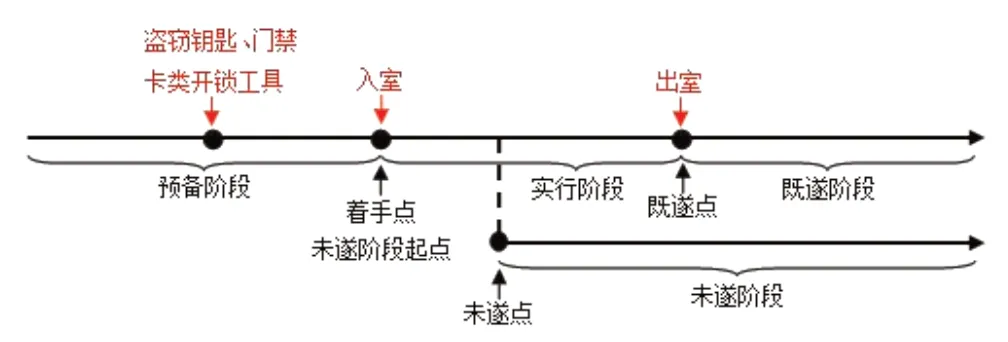

根據以上分析,可以繪制“入戶盜竊”的既遂、未遂關系圖如下。

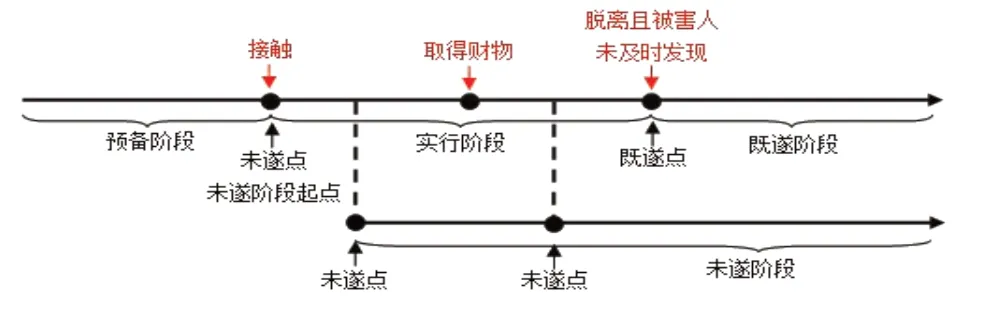

(二)“扒竊”的既遂、未遂界定標準。對于扒竊的認定,《解釋》第三條認為:在公共場所或者公共交通工具上盜竊他人隨身攜帶的財物的,應當認定為“扒竊”。有日本學者認為,確認有可扒竊的財物之后,把手伸向被害人口袋還未接觸口袋時,仍然還不是著手,只有行為人的手接觸到被害人裝有錢包或現金的口袋外側時,才是扒竊的著手實行[6]。也有學者認為,只要行為人實施扒竊行為,就符合了盜竊罪的既遂條件,不以對財物的控制為必要依據[7]。筆者認為,著手點應采用日本學者的接觸說,而既遂點則為竊得財物后,離開被害人人身,且被害人沒有及時發現的那一刻。

1.著手點應采用接觸說,也就是犯罪嫌疑人接觸到被害人裝有錢包或財物的口袋外側時,即進入了實行階段。此前的物色被扒人員、被扒財物的行為,都是犯罪預備階段。

(1)扒竊是一種貼身的、近距離地竊取他人隨身攜帶的財物的行為[8]。正是這種貼身的、近距離的行為,存在著潛在的人身安全威脅,極有可能在被害人發現的時候轉換為暴力犯罪。而犯罪嫌疑人接觸被害人裝有錢包或財物的口袋外側時,是犯罪行為最有可能暴露的那一刻,也正是最有可能轉換為暴力犯罪的那一刻,因此把接觸的那一刻定為著手點。

(2)使用類工具不宜認定為“兇器”。許多扒手都采用刀片、小剪刀劃開皮包盜取財物的手段。筆者認為,雖然刀片、小剪刀具有一定的危險性與暴力性,但其暴力針對的對象是物,而非被害人,因此不宜認定為“兇器”,否則將歸入“攜帶兇器盜竊”,使得攜帶兇器盜竊的入罪圈過大。當使用以工具劃開皮包等手段盜取財物時,著手點就是工具接觸到被害人裝有錢包或財物的口袋外側那一刻。這里的接觸并不僅限于雙方肢體,也可以是物。

2.既遂點為竊得財物后,離開他人人身,且被害人沒有及時發現的那一刻。根據法條,盡管扒竊是有地點限制的,即“公共場所或者公共交通工具”,然而,筆者認為,不論是公共場所還是公共交通工具,被害人的控制范圍都是自身人身范疇。

(1)普通的公共場所扒竊,既遂點為離開被害人人身,且被害人沒有及時發現的那一刻。由于扒竊行為的近身性,因此實施過程中極有可能被被害人察覺,實施動作、脫離他人人身、被害人察覺幾乎在同一時間發生。筆者認為,若認為一脫離人身,即使被被害人立刻發現,在司法實踐中也不宜認定為犯罪既遂。如果把實施動作、脫離他人人身、被害人察覺這一系列連貫而短暫的動作,硬性分割出既遂、未遂,從而導致刑罰的不同,有違于罪刑相符的原則。

(2)在公共交通工具上盜竊,既遂點也為脫離他人人身的那一刻,而并非犯罪嫌疑人脫離公共交通工具的那一刻。交通工具與“戶”有一定相似性,所不同的是,戶主對于“戶”有著絕對的掌控,只要被盜財物還未脫離“戶”的范疇,戶主就對其具有控制力。雖然公共交通工具與“戶”一樣,都是一定意義上的封閉場合,但是乘客對于公共交通工具并沒有絕對的掌控力。假如要求被害人對于公共交通工具以內的范疇都享有掌控力,未免過于苛求。當財物脫離被害人人身時,即使犯罪嫌疑人并未脫離公共交通工具,被害人也已經喪失了對財物的控制。從另一方面來看,可以假設另一種情形:犯罪嫌疑人竊得財物后并未離開公共交通工具,但是被害人離開了交通工具。離開公共交通工具的被害人顯然對交通工具再無一點掌控力,而此刻的犯罪嫌疑人并未離開公共交通工具。這時再以犯罪嫌疑人脫離公共交通工具為既遂點,顯然是不合常理的。小件物品被扒竊且被害人未及時發現的,犯罪嫌疑人持有該物品就不再被普通公民所質疑。就是說,犯罪嫌疑人事實上已經掌握了對該財物的實際控制。

(3)由第三方及時發現的扒竊行為應認定為犯罪既遂。與被害人及時發現扒竊行為為犯罪未遂不同,第三方及時發現的扒竊行為應當認定為犯罪既遂。由于非情節嚴重之盜竊未遂不予定罪處罰,若第三方的及時發現也不予認定為盜竊既遂,那么反扒的行為就毫無意義。

根據以上分析,扒竊的既遂、未遂關系如下圖所示。

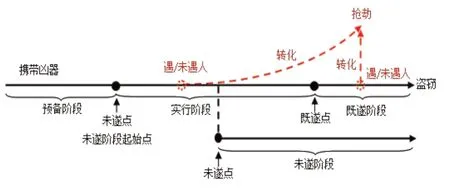

(三)“攜帶兇器盜竊”的既遂、未遂界定標準。對于“攜帶兇器盜竊”的認定,《解釋》第三條規定:攜帶槍支、爆炸物、管制刀具等國家禁止個人攜帶的器械盜竊,或者為了實施違法犯罪攜帶其他足以危害他人人身安全的器械盜竊的,應當認定為“攜帶兇器盜竊”。這就意味著,“攜帶兇器盜竊”的著手點、既遂點標準與普通盜竊罪相同。

1.“攜帶兇器盜竊”是一種攜帶兇器而不使用兇器的盜竊行為。“攜帶兇器盜竊”入罪的原因是因為存在潛在危險性,使得輕微盜竊行為容易轉換為其他嚴重暴力行為。事實上,當兇器被使用后,行為侵犯的客體就超出了公私財物所有權。因此,“攜帶兇器盜竊”是一種單純的攜帶行為,犯罪嫌疑人在盜竊過程中并未對被害人使用兇器。所以,從表面上看,“攜帶兇器盜竊”與普通盜竊并無不同,著手點、既遂點的認定也應該一致。

2.兇器的對象僅限于人。根據《解釋》,“槍支、爆炸物、管制刀具等國家禁止個人攜帶的器械”,不論其攜帶目的是否為盜竊,一律認定為兇器;其他器械,則需要以“為了實施違法犯罪攜帶其他足以危害他人人身安全”為前提而認定為兇器。犯罪嫌疑人為盜竊而準備的普通工具并不算為“兇器”,而某些工具具有模棱兩可性,為此,應當具體情況具體分析。大致可以把工具分成三類:一類是明顯可對人身帶來重大傷害的,如菜刀,應當認定為兇器;一類是一般認定僅用于盜竊的工具,如插片、螺絲起子,不應當認定為兇器;還有一類是具有模棱兩可性的工具,如撬棍,應當根據偵查實踐中固定的證據加以判定,人們對該物有一定的畏懼心理,但尚無法達到有重大殺傷力的程度,若犯罪嫌疑人一方面用其進行撬鎖等盜竊行為,一方面把它作為對付人的器械,應當認定為兇器,若犯罪嫌疑人僅用其進行盜竊行為,則不認為是兇器。由此可見,在司法實踐中,證據的固定尤為重要。有學者認為,“行為人攜帶兇器在四周根本無人的地方盜竊自行車”的行為不屬于攜帶兇器盜竊[5],因為“根本不可能給人身造成危險”。筆者認為,行為人攜帶兇器的行為本身就存在一種“一旦遇到人就使用兇器”的潛在危險,“四周根本無人”只是由于客觀存在的偶然條件,并不能作為不屬于“攜帶兇器盜竊”的原因。

3.“攜帶兇器盜竊”應該為隨身攜帶。假設嫌疑人將兇器放在車上,然后到距離車有一定距離的地方行竊,是否不認為是“攜帶兇器盜竊”,而認為是普通盜竊?筆者認為這是肯定的。在司法實踐中,為盜竊而準備的車屬于涉案財物,應該被扣押,那么在車上因盜竊而準備的兇器也應該處于扣押范圍內。然而,兇器畢竟并不在犯罪嫌疑人隨時使用的范圍內,不具有對人身安全的威脅性,因此不應該認定為“攜帶兇器盜竊”。

4.結果犯與既遂點的互相映證。有學者認為,將“攜帶兇器盜竊”歸為行為犯,“攜帶兇器盜竊”行為實施,即使尚未取得財物,也為既遂。筆者認為,這種說法是錯誤的。同樣參照搶劫罪,根據搶劫罪的司法解釋,具備劫取財物或者造成他人輕傷以上后果兩者之一的,為搶劫既遂。作為行為犯的搶劫罪,尚且不是搶劫行為一經做出即為既遂,那么盜竊的既遂標準更不應該超過它。因此,當把“攜帶兇器盜竊”歸為結果犯時,邏輯才得以通順。

也許有人疑惑,為何一定要把“攜帶兇器盜竊”歸入刑法呢?入戶盜竊、扒竊不論是新法、舊法,都被歸為盜竊行為。入戶盜竊、扒竊的犯罪嫌疑人被抓獲,假設由于金額的限制而不歸入刑,極大地損害了被害人的權益。而“攜帶兇器盜竊”不同,當兇器使用時,即使沒有金額的限制,也可以以一種更好、更適合的罪名——搶劫罪論處,更好地保護了被害人的權益。而當無效攜帶兇器時,其表現與普通盜竊并無二致,為何還要將“攜帶兇器盜竊”入刑呢?

筆者認為,盡管“攜帶兇器盜竊”的無效攜帶性,使得其表現上與普通盜竊并無二致,然而,這種無效攜帶只是客觀上的無效攜帶,而非主觀上的無效攜帶。入戶盜竊、扒竊與之不同,盡管由于對于戶的侵害以及就近人身帶來的侵害使得二者比普通盜竊具有更大的潛在危險性,但是兩種盜竊的犯罪嫌疑人本身并沒有積極地采取應對措施與被害人對抗,相反,“攜帶兇器盜竊”的犯罪嫌疑人主觀上已經積極采取了攜帶兇器的應對措施,只是由于客觀上并沒有遇到他人,因此沒有形成搶劫。事實上,這是吸收犯的情形,即實行行為吸收未實行(預備)行為的情況。具體而言,就是盜竊的實行行為吸收了搶劫預備的未實行行為。在此情形下,犯罪嫌疑人主觀上已經做了兩手準備——假設與他人相遇,就使用兇器進行搶劫,反之,則進行盜竊。這種主觀上的搶劫預備行為,被實際的盜竊實行行為所吸收,因此成立盜竊罪。具體關系如下圖所示。

四、盜竊特殊對象的既遂未遂界定標準

(一)盜竊記名有價支付憑證、有價證券、有價票證既遂未遂界定標準。盜竊有價支付憑證、有價證券、有價票證與盜竊普通對象不同,由于此類對象的特殊性,被害人可以通過補辦、掛失、補領等方式避免損失,即使犯罪嫌疑人完成盜竊行為,但是被害人并沒有失去對被盜財物的控制,因此盜竊有價支付憑證、有價證券、有價票證的既遂點應為取出財物的那一刻。

1.有價支付憑證、有價證券、有價票證本身并無值得刑法保護的價值。即使竊得有價支付憑證、有價證券、有價票證,依然沒有掌握對其內含財物的控制,只有取出財物的那一刻起,它們的價值才被實現。根據《解釋》,盜竊金額按照提取的財物金額計算,而不是有價支付憑證、有價證券、有價票證內所有財物價值計算。只有當財物被取出,被害人即使通過補辦、掛失、補領等方式,依然沒有辦法追回有價支付憑證、有價證券、有價票證內的被盜財物,才予以計算。

2.冒充他人身份,用有價支付憑證、有價證券、有價票證取出錢財,不認為是盜竊,而應該認定為詐騙。冒充他人身份后,案件的性質就有了變化,盡管之前有盜竊行為,但是不認為是盜竊罪。此時,犯罪嫌疑人有了“虛構事實、隱瞞真相”的行為,之前的盜竊行為是為之后的詐騙行為預備,實行行為吸收預備行為,屬于吸收犯,從而認定為詐騙罪。

根據以上分析,盜竊記名有價支付憑證、有價證券、有價票證的既遂、未遂關系如下圖所示。

(二)盜竊不記名有價支付憑證、有價證券、有價票證既遂未遂界定標準。盜竊不記名有價支付憑證、有價證券、有價票證,被害人無法通過補辦、掛失、補領等方式將被盜財物追回,即當犯罪嫌疑人偷走不記名有價支付憑證、有價證券、有價票證的時候,被害人就失去了對它們的控制。因此,盜竊不記名有價支付憑證、有價證券、有價票證與普通客體相同,它們被偷走的時候即是犯罪既遂,不要求犯罪嫌疑人對有價支付憑證、有價證券、有價票證的兌換和提取。

盜竊不記名有價支付憑證、有價證券、有價票證的既遂、未遂關系如下圖所示。

(三)盜竊鑰匙、門禁卡類開鎖工具。鑰匙、門禁卡類開鎖工具本身并無值得刑法保護的價值,有價值的是鑰匙、門禁卡類開鎖工具所保護的“室”的安全,此時被害人并沒有喪失對“室”的控制。因此,鑰匙、門禁卡類開鎖工具被盜竊時,并不認定為盜竊既遂。盜竊鑰匙、門禁卡類開鎖工具是為“入室”做預備工作,此類盜竊可以參考“入戶盜竊”。著手點為進入室內的那一刻,既遂點為出室的那一刻。其關系如下圖所示。

五、余論

綜上所述,盡管《案(八)》對盜竊罪做了大幅度修改,但筆者仍然認為,新三類盜竊罪的增設是對法益的前置保護,并不改變盜竊罪是結果犯的本質。在此前提下,新三類盜竊罪的著手點、既遂點、入罪范疇也與普通盜竊罪有所不同。當然,新三類盜竊罪依然應當適用刑法總則第十三條但書的規定。正是出于對法益與人權的保護,我們必須對盜竊罪的著手點、既遂點進行嚴格界定和解釋,以避免其在司法實踐運用中因認識模糊而導致分歧,防止、減少在實務中對于性質、危害程度相似的案件出現不同判例的現象。

注釋:

2011年周嘯天在《攜帶兇器盜竊的刑法解析——對《刑法修正案(八)》的解讀》一文中寫道:攜帶兇器盜竊屬于行為犯;2012年章其彥,伍光輝在《對刑法中扒竊行為的法理分析——以《刑法修正案(八)》一文為視角》中寫道:攜帶兇器扒竊”是舉動犯,著手實施實行行為即構成犯罪既遂,因而不存在犯罪未遂的形態,但存在著犯罪預備和犯罪中止;2011年楊忠民,王凱在《修正后的盜竊罪司法適用問題探討》一文中寫道:《修正案(八)》規定的盜竊,無論何種情形仍應屬于結果犯。

[1]張明楷.刑法學(第四版)[M].北京:法律出版社,2011:887.

[2]陳興良.口授刑法學[M].北京:中國人民大學出版社,2007:286.

[3]劉兵.認定“入戶盜竊”要注意把握三種情形[N].檢察日報,2011,05(25).

[4]武良軍.論入戶盜竊、扒竊等新型盜竊罪的既遂與未遂——《刑法修正案(八)》實施中的問題與省思[J].政治與法律,2013(9).

[5]周嘯天.攜帶兇器盜竊的刑法解析——對《刑法修正案(八)》的解讀[J].法律科學(西北政法大學學報),2011(4).

[6](日)法曹同人法學研究室編.詳說刑法(各論)[M].法曹同人,1990:191.

[7]陳佳林.論刑法中的扒竊——對《刑法修正案(八)》分析與解讀[J].法律科學,2011(4).

[8]袁登明.刑法 48 講[M].北京:人民法院出版社,2012:312.