十月革命前后的旅俄華工及蘇俄相關政策研究

謝清明

(廣東商學院 華商學院,廣州 511300)

俄羅斯從清末以來一直是中國勞務輸出的重點地區之一,東北、華北等地的華商也多有赴俄經商的傳統。1858年的《璦琿條約》和1860年的《北京條約》簽訂以前,此區域與中國的東北、部分華北地區是政治經濟合一的單一區域,資本和勞力的流動性極大,因而我國北方大量農民、工人、商人進入該地區務工、經商。《璦琿條約》和《北京條約》簽訂以后,雖然該地區原本統一的政治經濟體系被打破,但由于俄國在遠東地區的各項物質供給、遠東海軍基地的修筑等都需要大量勞力,且1871年俄國政府宣布其遠東優惠移民政策失敗,因而,盡管俄國政府在1882—1914年間基于國防安全考慮對華人入俄采取了一定的限制措施,但大體上旅俄華人社會還是在穩定的發展之中。

1914年第一次世界大戰爆發,俄國大量壯丁奔赴歐洲戰場,國內的生產建設嚴重缺乏勞力,因而俄國政府在中國招募40萬以上華工赴俄[1]32-37。這些華工赴俄后多從事伐木、筑路、采礦等工作,但在把頭、招工人以及雇主的無情剝削下,他們被當作奴隸對待,過著暗無天日的日子,他們中甚至有約5萬人被直接送往戰場,“死于軍中者達2萬人”[2]119。1917年11月7日(俄歷10月25日),十月革命爆發,這些可憐的人們終于盼到了一絲曙光,那么等待他們的是什么樣的命運呢?

一、悲慘的遭遇

十月革命以前,盡管這些華工為俄國做出了重要貢獻,但他們過著極其艱苦的生活,遭受著非人的虐待。據參與修筑摩爾曼斯克鐵路的華工季壽山回憶:“工作是沉重的,砍樹做道木,抬土筑路基。每天從早晨七點鐘一直到晚上七點鐘,要干十二小時,冬天冷得很,住的木頭房子四面透風。吃的就更壞了,起先還能吃點饅頭,后來就只有黑面包了。吃的水是從沼澤里挑來的,發黑色,有一股腥氣。”在這種條件下很多工人都患了一種“牙花發黑,嘴唇浮腫,下肢疼痛”的病,但即使在生病的情況下,還要被逼著去抬枕木、搬石頭,不知有多少工人“連病帶累的給折磨死了”[3]12。

在俄國森林做苦工的人處境更加艱苦:“200多人同住在一個木棚里,空氣污濁,和狗洞差不多。野獸、毒蛇、蜻蜓般大的蚊子威脅和撕咬著華工的生命……工人每天吃的是又黑又粗的面粉,嚴寒的天氣里穿著草鞋,個個蓬頭垢面,簡直同叫花子一樣。”[4]123盡管華工們受到種種虐待,很多人為此付出了生命的代價,但在十月革命前,大多數華工憑著自己的勤勞與節儉,尚能夠維持最基本的生活。

十月革命后,華工的處境更加惡化,俄國各派都爭相欺凌華工:白俄軍隊所到之處“多有僑尸暴露,或負槍刀傷痕,或被剝奪衣服,凍餒而死”[5];蘇俄紅軍也不甘落后,“奸淫擄虐慘不忍視,房屋貨物均可付之一炬”,“凡不通俄語者均被過激派指為內奸,錢財衣物使之一絲不存,復傷其性命”[6];西伯利亞地區的英、美、日等國軍隊也隨意搜查來往華工,他們發現一星半點可疑的東西就立刻給華工安上“紅黨”的罪名,“連話也不問一句就槍殺了”[4]164。

在身心上受到虐待的同時,廣大華工與華商在經濟上也遭受了無情的掠奪。就華工來說,他們赴俄之前一般都與俄國雇主簽有雇傭合同,如義誠公司招募的伐木工,砍伐一等硬木材每古磅工資俄洋八元五角,二等硬木材每古磅俄洋八元,三等硬木材每古磅俄洋七元五角。[7]621除工資之外,一般合同中都規定了其他方面的待遇,如冬夏所需衣物、日常華工所需之物(柴、米、油、鹽、蔬菜、茶、糖等)、勞作時所需工具等等,此外一般規定車費、護照費、印花稅等由招募人或公司承擔。[7]698看上去華工的工資不低,遠遠高于同時期國內的工資,但華工們實際所得卻遠遠低于合同工資,主要是因為:

第一,招工人、雇主的剝削。俄國工廠隨意克扣工人工資,有些工廠“不發給工資,只發個小本子記載出工日期,不能兌現”[8]。很多華工食不果腹,并且華工們受到百般虐待,在嚴酷的工作環境下凍死、餓死的不計其數。按照合同規定招募人或公司從工人所得工資中扣除10%到15%,更有甚者扣除25%[7]649,并且不少招募人或公司還利用其他種種手段克扣工人工資,“一些包工頭還賺取華工的伙食費,賣給華工的大米高出正常價格的三倍”[9],義誠公司的周勉甚至每天僅給工人洋面兩斤,此外概不給任何工資,這些在很大程度上降低了工人的實際所得。

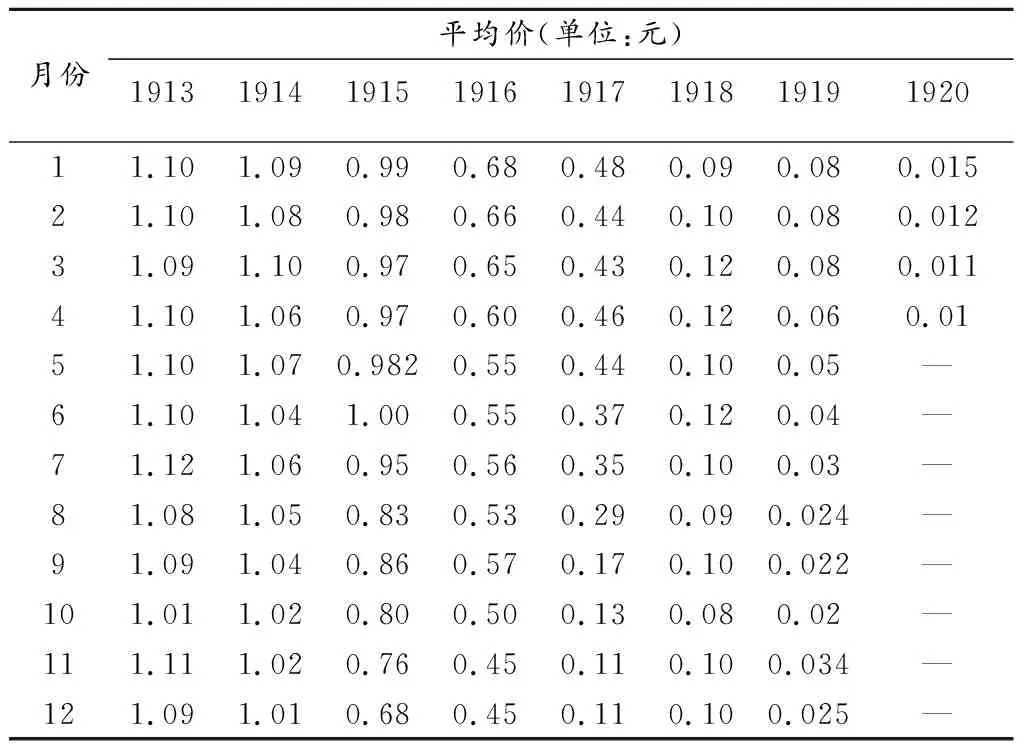

第二,俄國金融市場的混亂。一戰爆發后,俄國人民紛紛向各銀行提取現款,再加上戰費猛增,使得俄國政府財政壓力驟增。為此,1914年7月27日,帝國議會通過了停止盧布兌換的法案,并將帝國銀行無準備金發行額由原來的三億猛增到十五億。其后盧布發行額暴增,由1914年8月16日的23億盧布,到1915年末為56億盧布,至1917年3月1日增加到了99億[10]。與此同時,無準備金俄幣發行額還在進一步擴大,到十月革命前已經超了165億,這也導致了盧布幣值瘋狂下跌。茲列哈爾濱地區“老帖”(即沙俄政府發行之羅曼諾夫票)的市價情況表如下:

哈爾濱老帖兌大洋行市均價表

資料來源:臺灣“中央研究院”近代史研究所檔案館藏,《北洋政府外交檔案》(以下簡稱“外交檔”),03-32-532-01-024。

從上表的數據中我們可以發現,1913—1914年由于盧布的發行大體上來說有比較充足的準備金為保證,因而幣值相對來說比較穩定,但其后肆無忌憚的濫發行為使得老帖幣值猛跌,到1920年4月1盧布僅值大洋1分而已。

與盧布幣值不斷下降相伴隨的是俄國市面上的盧布種類日益增加,除了沙俄政府發行的老帖外,主要還有如下幾種:

1.克倫斯基政府發行之“新帖”。該幣于1917年5月開始發行,其中有面額1 000盧布的“大帖”及一種面額40盧布、20盧布的“小帖”兩種。其“大帖”印刷比較精良,紙張亦佳,但“小帖”紙張極其低劣。另外該政府還發行有250盧布紙幣一種,輔幣1、2、3、50戈比四種。

2.高爾察克政府發行之“黃條子”與“西伯利亞臨時帖子”。高爾察克政府發行的紙幣實際上為五厘息國庫券,有巨額、小額兩種,巨額國庫券從25盧布起至50 000盧布不等,因紙質低劣,票面很黃,東北商民因而稱之為“黃條子”,小額國庫券分為1盧布、5盧布、10盧布三種,俗稱“西伯利亞臨時帖子”。

3.霍爾瓦特票。該票為中東路總辦霍爾瓦特在中國境內發行,分為50戈比、1盧布、3盧布、10盧布、100盧布五種。

除了上述盧布外,還有戴泥根政府、乞瓦政府、愛克退具納政府、高加索政府、遠東共和國政府等發行的十多種盧布在市面上流通,因相對上述幾種來說發行量較少,在此不細述。這些盧布發行的共同特點都是缺少必要的準備金,而且發行量巨大,因而得不到商民信任,幾乎都是剛發行就如同廢紙。俄國政府濫發盧布給廣大旅俄華僑帶來了嚴重損失,其每發行一次新幣即對華人財產的一次瘋狂掠奪。中國商民手中一共有多少盧布難以統計,但北洋政府財政部于1924年8月16日對各省上報之盧布損失匯總顯示“總計合洋一萬零九百九十六萬四千零五十一元五角六分七厘,又銀一千八百二十八萬七千七百三十五兩一錢一分,又俄鈔一千零三十一萬七千兩百七十四元五角八分,又金票一百二十一萬四千五百二十一元零二分”①。據海參崴中華總商會呈稱,僅高爾察克政府所發行的“西伯利亞臨時帖子”就有“十六萬萬以上寄儲領署”,“分裝六十九木箱,另建一屋于領館之后藏之”。②而海參崴、雙城子、驛馬河、三道河子等處商民寄存領署之盧布總計達“三十六萬萬零八千萬多”③。另外,1924年中俄賠償委員會會議上,中方人員給出的數據是:從1914年帝俄停止盧布兌現,到1922年白俄政府徹底覆滅,僅東北地區的盧布就由1億增加到了82.87億[11]。

上述原因使得廣大華工一貧如洗,數年積蓄化為烏有,而眾多旅俄華商更是因此傾家蕩產,“有力之家,既成餓殍,小康之戶,亦變乞民”④。

二、華僑與蘇俄政府的關系

應該說在數十萬海外子民深陷水生火熱的窘境之時,北洋政府在護僑、保僑方面還是做了很多工作的,如北洋政府積極與華工組織——旅俄華工聯合會合作,順利地遣返了一批華工[12];另外通過與紅十字會、戊通公司等民間組織的合作在糧食、醫療等方面也作出了很大努力;為了維護廣大旅俄華僑的利益,北洋政府甚至直接出兵西伯利亞,使數萬華僑免受戰火摧殘。但是,畢竟北洋政府的救援能力有限,在很多方面都難以滿足僑民的期望,加上在蘇俄鼓動下,不少華工加入了蘇俄陣營,而華商群體則面臨前所未有的災難。

不少華工在走投無路之際,選擇了與蘇俄合作,大體上來說這種合作包括以下幾個方面,一是華工參與蘇俄領導的內戰;二是蘇俄政府積極“教化”華工,力圖將其培養為“自己人”;三是蘇俄政府全力支持華工階層奪取僑界領導權。

第一,華工參與蘇俄國內戰爭。在蘇俄政府的大力宣傳下,大量華工參與了蘇俄內戰,眾多華人軍事組織成立,最有名的要數任輔臣等領導的“中國團”(也稱“鐵團”)。有學者統計,由華工組成的部隊不少于3個團、5個營及7個獨立連,總人數在5萬以上[13]。他們參加了對白俄軍隊的戰爭,在蘇俄歷史上留下了可歌可泣的一頁。當然,必須指出的是:過高評價華工參加俄國內戰的所謂“無產階級國際主義精神”都是很天真的,很顯然,絕大多數華工對政治并不感興趣,他們多數關心的只是“面包”以及怎樣可以回到自己的家鄉,可以說,參加蘇俄紅軍僅是這些人免受凍餒、獲取“面包”以及尋找機會回到祖國的一種途徑而已,因為不能與蘇俄成為“自己人”,就有可能被當做敵對勢力而慘遭屠戮。關于華工參與蘇俄內戰的論著汗牛充棟,在此不作贅述。

第二,“教化”華工中的積極分子。蘇俄為了“教化”華工,“使青年人學到知識,培養工人階級自己的青年知識分子”,在各地舉辦了眾多的短期培訓班,招收失學的青年和工人學習。在遠東地區,很多華工參加了這些培訓班,他們白天做工,晚上學習社會主義理論。華工郭成玉就是其中一個。據他回憶:訓練班分工業、技術、文化、政治、文藝等小組,每組設讀報員,讀報學習國家大事。每周有一個報告會,請市領導講解關于列寧主義的問題,以及目前形勢和國內外建設情況。通過不斷的培訓,很多工人“都學會了一門手藝,有的學會了開車、鉗工、電焊工等技術”。學習成績優異的郭成玉甚至被送往海參崴的遠東工業大學進一步深造。該校校長為蘇聯人,副校長一個為中國人,一個為朝鮮人,該校為中國學生開設有數學、物理、化學、政治、語文及工業技術課。物理、化學、工業技術課由蘇聯老師教授,上課隨帶翻譯,政治、語文、數學課則為中國老師教授,其中語文課教員由吳玉章擔任,政治課教員由林伯渠擔任[14]。

第三,蘇俄支持華工爭奪僑界領導權。在傳統的僑界,由于華商組織擁有雄厚的經濟實力,華商階層在文化知識上也遠非華工階層可比,加上華商組織有來自國內政府的支持,因而往往在僑界居于絕對的領導地位。華商組織的職能相當廣泛,其社團章程中一般規定的任務有成員互助、糾紛調解、協助俄羅斯政府和警察從事教育、治安活動,還有防范紅胡子土匪的條文,為此俄國政府還特許其擁有一定的武裝安保人員。然而,在十月革命順利推進以及蘇俄政府大力宣傳其勞工政策的背景下,華工階層也躍躍欲試,開始了爭奪僑界領導權的斗爭。

華工階層為了適應這種斗爭,建立了各種各樣的華工組織。大體上來說,在歐俄地區的華工組織主要是旅俄華工聯合會,而遠東地區的華工組織則名目繁多。旅俄華工聯合會系于1917年4月由旅俄留學生劉澤榮等聯合旅俄工商各界成立的一個華人組織,初名“中華旅俄聯合會”,劉澤榮任會長,“以輔助旅俄學工商三界為宗旨”[15]201,1918年12月改組為“旅俄華工聯合會”,宣布擁護布爾什維克的領導,維護廣大旅俄華工的根本利益,可以說至此聯合會才由代表全體旅俄華僑利益的組織轉變為專門的華工組織。隨著華工聯合會的“布爾什維克化”,其組織規模也緊隨蘇俄進軍的同時向遠東地區擴張。在蘇俄政府的支持下,華工聯合會先后在海參崴建立“工商聯合會”、在黑河建立“工商協會”、在伯力建立“華工會”,其他各地也先后有各種名目的華工組織出現。這些組織盡管名稱各異,但基本上都是旅俄華工聯合會的下屬機構。

俄國僑界出現兩個相互對立的組織機構,使得俄國僑界的關系更加復雜化。以往僑界內部商務、民事糾紛的唯一仲裁機構為各地華商會,而當另一個仲裁者出現時,很多簡單的糾紛變得無法解決,于是出現這樣一種情況:當某華商向華商會投訴失敗后即轉求華工會的仲裁,由于華工會受到蘇俄政府的支持,因而華工會往往利用蘇俄政府的警察、監獄等暴力機關,將被告逮捕入獄,不知會中國領事即任意仲裁,甚至有時因為案件糾紛而釀成雙方之間的武裝沖突⑤。在這種武裝沖突中,因華商會會差擁有槍支彈藥,因而往往能夠獲勝,華商會因此將華工會領導關押或交由俄國官署懲處,然后結果不是俄國官署強迫華商會放人就是不經審判即釋放被押之華工⑥。華工會也經常利用蘇俄政府的武力支持強迫一些華人入會,或隨意進入華商店鋪、居所勒索錢財,強征會費。蘇俄政府為了減少華工會的阻力甚至出動軍警解除華商會武力,以防止華商會以武力對抗華工會⑦,更有甚者隨意解散各地華商會⑧。在一些華商會勢力強大的地區,華工會往往也會采取與胡匪合作的方式,搶劫華商會財務,甚至暗殺華商會要員⑨。

當然,華商會也絕不會坐以待斃,在與華工會的競爭中,他們往往會借助北洋政府的力量對華工會加以制約。如1921年5月,海參崴工商聯合會成立時,海參崴華商會會長張道有致電北洋政府,要求嚴加取締,他指責工商聯合會領導李鴻成等均是一群“短衣跣足”的“流民草寇”,并且污蔑他們都是一些“盤剝重利之僑商及開設煙館賭局之人”⑩,“實則共產黨,視領事如偶人,以商會為草芥,意在推倒打消為原則,該會成立兩月,入會者達千人之數,多系無知愚氓……乃受俄軍庇護故得成立,邇來對于交涉事件頗行棘手,輕則駁議,重則罔顧……傳染過激共產主義,使遠東良僑不得安枕”,“倚仗外人勢力,脫離中國關系,甘心自居化外,與部令及領事館對抗”。最終,在張道有等的運作下,北洋政府命令駐崴永健艦艦長王壽廷出動海軍官兵將李鴻成等工商聯合會領導人抓入永健艦,收去工商聯合會所有文件。為了避免夜長夢多,王壽廷在釋放其中兩名表示悔過之人后,以非法結社,“假借外勢,抗令倚恃”,防止將其釋放后“益漲刁風”為由,將李鴻成等五人強行押解回國,交地方官嚴加管束,并且永遠不得進入海參崴。北洋政府對上述案件的處理從一個側面反映了北洋政府的基本思維:華商會作為在國內登記注冊的官方組織,理應享有對僑民的管理權,而華工會僅僅算是僑工聯誼組織,必須接收華商會的傳統領導地位。

從上述事例中我們可以發現:北洋政府對僑商階層的支持說明其希望繼續維持其在僑界一直存在的管轄權,力圖延緩這種管轄權的逐步弱化,同時通過僑商組織打壓僑工組織也在一定程度上起到了抑制共產主義思想蔓延到國內的作用;從蘇俄方面來說,中俄兩國邊界緊鄰,邊防安全成為其制定移民政策的重要考量,在歷史上限華、排華、驅華等一系列行動無不是在這一思維下產生的,盡管俄國人需要華僑組織作為對華僑實施有效管理的輔助機構,但同時又對這些組織的存在感到不安,視其為該地區的一種隱形政權。在俄國人看來“在這里不臣服俄國法律的外國人的存在,從一開始就被視為一種對俄羅斯眼前和未來利益的威脅”[16]96,而中國政府長期不肯徹底放棄其對僑民的管理在其看來無異是對俄國利益的侵犯。而此次對華工組織的無條件支持正好可以徹底打壓北洋政府控制僑界的基礎——僑商,擺脫長期存在的“黃禍”恐懼癥,鞏固邊疆安全,可以說起到了一舉多得的效果。

從以上華工會、華商會與蘇俄政府的關系中我們也可以發現蘇俄當局曾經是對華工寄以厚望、付以重任的,但隨著華商會的失勢,華工會也很快就退入歷史的陰影中。華工會的暴起暴落,主要在于其本質上的缺陷:首先,華工會的成員多來自知識、技術較差及注重短期利益的華工移民群體,盡管布爾什維克黨與蘇俄當局曾不遺余力地培訓、教化其中的一批“先進分子”,但成效有限。這或許是中共興起后,蘇共就迅速放棄早先對華工期望的重要理由,因為在這些華工先天與本質的缺陷下,很難期望華工對共產主義理論、無產階級革命有多少實質性的認識,而這點從華工會召開的幾次大會也可以發現,他們所討論的主要議題并不在共產主義,而更多的是“回國問題”[17]95;其次,華工會組織上也有很大的缺陷,這種組織很不嚴謹,內部意見分歧嚴重,領導階層亦不穩定。以阿穆爾地區華工協會為例,該會自1921年春季成立至該年7月,會長就換了三四人,為此華工會多次召開會議,以期整頓內部,但均難達共識;再次,要想在一戰華工這一新生代移民群體中建立穩定的領導基礎也頗為不易,新來的移民群體不僅流動性極大,而且多視祖國社會為其安身立命之所,他們對于暫時棲身的移民社會缺乏遠大的理想與興趣,“是以團結黨派,均以利合,而非以義合”,在他們看來,其最終歸宿僅是“落葉歸根”,在這種情況下,難以有穩固的領導人物出現;最后,華工聯合會的最上層不少是一些溫和且富有民族主義、愛國主義色彩的留俄學生,他們從內心深處并不贊同蘇俄的“階級斗爭”理論,劉澤榮、朱紹陽、張永奎等主要領導人都相繼退出華工會就是明顯例證(盡管從劉澤榮后來的回憶資料看其信仰共產主義,但從其退出華工會及與朱紹陽等先后出任國民政府外交官的經歷來看,其并不是共產主義者),這些人的退出也使華工會聲望受到很大傷害,領導層整體素質亦滑落不少。

三、蘇俄政策的轉變

盡管在俄國內戰期間蘇俄政府也時有虐待、迫害旅俄華僑的事情發生,但最少在其給各級地方政府的命令中還是要求將華僑與中國政府區別開來,強調保護他們的合法權益。但是,隨著外國干涉勢力被逐漸驅逐出境以及前文提到的在華工會的打擊下華商勢力被基本掃蕩無余,蘇俄政府對旅俄華工的政策也發生了很大改變,包括旅俄華工在內的華僑處境日益艱難。主要表現在以下幾個方面:

第一,嚴格限制出入境。在帝俄時代,華工、華商在取得俄國使領館的簽證后,都能自由進入俄國,對其隨身行李不加干涉。但自從蘇俄政府控制遠東后,采取各種手段嚴格限制華僑入俄,如華僑入境不得多帶行李衣物,甚至發現衣物是新的,即被認為是販運私貨,輕則充公,重則判監入獄。出境時必須先由蘇俄主管官署及中國領事簽字,而按照蘇俄政府頒布的章程,出境時所帶之物“除皮衣帽不準超過一件,魚子不準過一公斤外,其他必須物品略無限制,并得攜帶金表或銀表一個、結婚戒指一個,其他銀制品每種不得過一件,總重量不得過一公斤之十分之四。至印刷、繪畫、雕刻、紡織暨各種谷物,必須特許,有時并須完納價值百分之三十四之稅。又在蘇聯居留十八個月以上者,得申請攜帶外幣期、匯票及金屬、寶石等物,總價值不得超過300盧布。”[18]102上述規定已經比較苛刻,但在實際執行過程中,蘇俄官員往往不準攜帶任何貴金屬、現金甚至蘇俄紙幣也不讓攜帶出境,還要繳納14盧布的費用,方可領得“歸國許可證”,而且在出境時華僑還要接受裸體檢查,蘇俄官員極盡羞辱人格之能事,華僑回國基本上已經囊空如洗[19]。

第二,限制匯款。不論華工還是華商,他們遠赴俄國謀生,都是為了賺取微薄的收入以求養家糊口。但蘇俄政府嚴格限制華僑自帶貨幣歸國,規定必須通過當地銀行進行匯兌。表面上蘇俄并未禁止向外匯兌,而實際上情況并非如此,如伊爾庫茨克附近有華僑10萬,每月向外匯款總數不得超過500美金,赤塔地區有華僑6萬,每月向外匯款不得超過70美元[20]。而且每月所兌限額基本上都被蘇俄政府機關人員“內部消化”,華僑前往匯款多被以當月限額已滿為由拒絕。由于蘇俄一定要華僑將辛勤勞動所得盡數花盡方準其歸國,因此導致很多華僑連回國的盤纏都不夠,很多人因此旅居蘇俄一二十年而沒辦法與家人取得聯系。少數勇敢的華僑帶上所淘金子、所賺盧布,悄悄翻山越嶺,試圖逃回祖國,雖有不少成功者,然而“不幸被蘇俄邊防軍發覺致遭槍殺的也時有所聞”。有些不敢冒風險的華僑想出了一種“絕妙”的方法,他們將500盧布悄悄交給海參崴的日本朝鮮銀行,讓其匯給家里100大洋,然而由于此時盧布價格已遠非十月革命時期那樣低落,1盧布約可兌換大洋2元,由此,華人每匯款500盧布一次,則相當于直接損失了900大洋[21]。

第三,無休止的捐稅。在蘇華僑,不論有無生計,都要繳納各種捐稅,如居留票費、店鋪費、廁所費、常年捐等。赤塔地區規定“凡居住赤塔者,無論何人須納人頭稅,此外并有財產稅,雷厲風行,異常繁苛”[22]。在蘇華僑,無論經營何業,均須繳納各種雜捐,如在海參崴經營帆船業的華僑,蘇俄政府勒令其辦理許可證,而為了辦這張許可證,華僑需要繳納“營業照稅、營業照捐、營業捐、船只估價捐、所得稅、純利稅、營業公債票、水手保險捐、水上警察捐、碼頭捐、貧民捐、學堂捐、驗照捐等各種雜捐”。凡是在蘇華工不加入當地工會組織,就不準工作,但即使加入了當地工會組織,還要承擔護照費、居留票費、入會證費、工證簿費、保險費、店簿費、所得稅、廁所污穢費、義務捐、臨時捐。華僑房產也要繳納五花八門的捐稅,如地皮捐、地皮稅、房產捐、房產估價捐、所得稅、紅利捐、油坊捐、警察捐、修街捐、貧人捐、學堂捐、臨時捐、俄人看管捐、所得公債票、紅利公債票等等,以上苛捐雜稅,總計占華僑營業收入的五分之三以上[23]。

第四,收買華僑中的不良分子,以華制華。因為語言不通的問題,蘇聯地方官員覺得管理華僑多有不便之處,因而他們挑選華僑中平時不務正業、游手好閑的人,教他們學習俄文,“讓他們享受蘇聯種種特權,給他們較高的薪金,使他們做蘇聯當局的忠實走狗,以魚肉華僑”。這種不良分子可以說遍布各華僑社區,他們充當著傳達蘇聯當局命令及剝削華僑的中間人[21]。

第五,實行包工制。雖說蘇聯政府早已命令廢止了剝削工人最為露骨的包工制,但這僅僅針對蘇聯本國工人,在遠東地區,這種方式還被廣泛使用于中國、朝鮮等國工人當中,特別是在礦工中使用特別普遍。華僑在蘇聯礦山上的生活沒有任何保障,因為蘇聯礦區的采礦技術極為原始,且很多礦區已經采掘了數十年,礦源幾乎枯竭,因而很多工人“甚至采掘了半個月、一個月,還得不到些許金子”。在包工制下,采不到金子意味著拿不到任何收入,工人們只有忍饑挨餓。而一旦到了冬天,這里的工作條件就更加艱苦了,“華僑礦工之凍死或餓死的時有所聞”[21]。

第六,實行殖民排華政策。蘇聯政府繼續執行沙俄時代的“白俄遠東”政策,大幅增加遠東地區的俄籍勞動移民,以與該地區包括華工在內的東方移民相對抗。為了達此目的,蘇聯政府不惜訴諸傳統的軟硬兼施的方式,例如免稅優惠、集體強制移民、流犯、軍屯等形式,甚至不惜篡改歷史,強調在開發遠東及東北亞的歷史中,只有俄國人付出貢獻,其他種族的人對于這一地區僅有侵略、破壞的作用。蘇聯當局希望藉此喚起俄國人民對這塊廣闊土地的重視,進而大量移民該地以充實邊區,從而“延續并發揚祖先的功業”。借此殖民政策,蘇聯在遠東也建立起了自己的勞工部隊,從而產生了俄工與華工的對抗,最終在其強大的政治威勢下將華工逐步排擠出局[24]。

盡管十月革命后,不少華工與華商多數能夠在蘇俄政府的壓榨下勉強維持生存,但蘇聯政府內部排華的聲音一浪高過一浪。1926年蘇聯外交人民委員部開會決定“必須采取所有可行的措施,禁止中國人和朝鮮人流入蘇維埃領土”,會議認為中國人的流入是嚴重的危險,從20年代開始蘇聯在試圖從遠東遷出一部分朝鮮人的同時,對這里的華人實行“擠壓出邊區的政策”。1928年,沙俄時代就數度參與驅逐華人行動的阿爾謝尼耶夫向蘇聯遠東委員會提交了一份報告,報告指出“在中國東北和朝鮮毗鄰地區,要防止中國和朝鮮的自由移居者,這些地區要住滿來自西伯利亞和蘇聯歐洲部分的移民”[13]。1929年,中蘇之間爆發中東路事件,在與中國進行邊境戰爭的同時,遠東地區的中國僑民成為了蘇聯清洗的對象,蘇聯此種嚴重違背國際道義的舉動就連日系報刊《盛京時報》也批評其“著眼于別國無權無勇之僑民,已屬國際關系上之創建”[25]。然而,即使中東路事件很快在東北當局的妥協下結束,但蘇聯當局針對中國人的丑惡行動依然沒有停止,1931—1934年、1937—1938年蘇聯先后兩次對遠東華僑采取嚴厲的鎮壓和驅逐行動,使得中國僑民迅速減少。據蘇聯當局的統計,1926年約有7萬華僑居留在遠東土地上(歐俄地區有3萬),但在這兩次浩劫中,大約有8 000人被強制遷出,1萬人被捕入獄,到20世紀40年代遠東地區基本上已經沒有中國人居住了[13]。對于1937—1938年這次大清洗,據俄國社會與政治史國家檔案館公布的有關資料顯示共有335 513名包括華人在內的“移居民族”人民被定罪判刑,很多人因此在“古拉格”式的流放與遷徙中不知所終[26]134。

十月革命以后,盡管蘇俄(聯)政府與旅俄華工之間多有合作,二者之間一度締結成了非常親密的“同志式”關系,但很顯然,無論是蘇俄內戰還是在華工與華商爭奪僑界領導權的過程中,蘇俄(聯)政府與旅俄華僑之間的利用與被利用關系更為明顯。當然,這種關系的產生和發展歸根到底與俄國歷屆政府所宣揚的“黃禍論”是密不可分的,也正是在這種“黃禍”威脅的憂慮之下,俄國政府在遠東盡管一直采取“以華制華”的管理策略,但卻不時以限華、驅華等手段阻礙華僑勢力的增長,同時在這種限華、驅華過程中也削弱了中國政府對遠東華僑的控制。同時,有必要指出的是,在以前的俄國華僑史研究中,多數論者過高地評價了華僑在十月革命中的作用,很顯然這種評價遮蔽住了很多人的雙眼,而無法認清旅俄華工的實際情況。

注釋:

① 收財政部咨(1922年8月21日),臺北“中央研究院”近代史研究所藏《北洋政府外交檔案》(以下簡稱“外交檔”)03-32-413-01-008。

② 收院交海參崴中華總商會呈(1923年6月23日),《外交檔》03-32-411-01-008。

③ 收崴埠等處中華總商會呈(1921年4月12日),《外交檔》03-32-410-02-001。

④ 收外交部公函(1925年10月21日),《外交檔》03-32-535-03-004。

⑤ 收駐伯利領館呈(1921年10月3日),《外交檔》03-32-319-02-013。

⑥ 收院交旅俄阿穆爾省華僑總會代表呂同春呈(1921年8月12日),《外交檔》03-32-319-01-010。

⑦ 收駐伯利領館呈(1921年10月3日),《外交檔》03-32-319-02-013。

⑧ 發老農代表團節略(1923年2月8日),《外交檔》03-32-320-01-009。

⑨ 收院交旅俄阿穆爾省華僑總會代表呂同春呈(1921年8月12日),《外交檔》03-32-319-01-010。

⑩ 收海參崴華僑聯合會呈(1921年8月9日),《外交檔》03-32-343-01-015。

參考文獻:

[1] 謝清明.北洋政府的一戰華工政策及保僑措施[D].廣州:暨南大學,2013.

[2] 陳里特.歐洲華僑生活[M].北京:海外月刊社,1933.

[3] 季壽山.高加索的烽火[M].北京:中國青年出版社,1960.

[4] 中蘇友好協會宣傳部.紅旗飄飄:第4輯[M].北京:中國青年出版社,1957.

[5] 旅俄華僑之呼聲[N]益世報,1920-03-26.

[6] 在俄華僑之慘狀[N]晨報,1919-05-17.

[7] 陳三井.歐戰華工史料[M].臺北:“中央研究院”近代史研究所,1997.

[8] 劉福.紅十月的戰斗[J].黑河文史資料,1991(8).

[9] 徐樹楸,薛永盛.西伯利亞華僑考[J].黑河文史資料,1991(8).

[10] 長春中國銀行.東三省通貨調查報告書:五[J].銀行周報,1920,4(41).

[11] 中俄賠償委員開會[J].銀行月刊,1925,6(4).

[12] 李志學,謝清明.十月革命后北洋政府對旅俄僑民的使領保護[J].南京政治學院學報,2012(4).

[13] 劉濤,卜君哲.俄羅斯遠東開發與華人華僑(1860-1941)[J].延邊大學學報:社會科學版,2010(2).

[14] 郭玉成.成長在蘇聯[J].黑河文史資料,1991(8).

[15] 政協文史資料研究委員會.文史資料選輯:第60輯[G].北京:中國文史出版社,1989.

[16] 關貴海,欒景河.中俄關系的歷史與現實:第2輯[M].北京:社會科學文獻出版社,2009.

[17] 瞿秋白.瞿秋白詩文選[M].北京:人民文學出版社,1982.

[18] 蔡運辰.旅俄日記[M].上海:上海書店,2000.

[19] 漢文.俄國華僑概況[J].俄羅斯研究,1930(4).

[20] 最近西伯利亞華僑狀況調查[J].華僑周報,1923,1(2).

[21] 新衡.蘇俄的華僑[J].蘇俄評論,1931,1(1).

[22] 俄國虐待華僑之滬聞[N].申報,1923-01-11.

[23] 旅俄華僑之最近情形[N].申報,1926-01-17.

[24] 何萍.俄國遠東地區華工問題之初探[J].海外華人研究,1995(3).

[25] 俄方戰略之探報[N].盛京時報,1929-10-20.

[26] 安妮·阿普爾鮑姆.古拉格——一部歷史[M].戴大洪,譯.北京:新星出版社,2013.