生態養殖之美

一、提出問題

十幾年來,筆者一直深耕于中國咨詢、培訓第一線,親手為多家企業設計管理提升之道,收效顯著。但是,為農業企業設計的管理模式有一定的局限性,在相對平穩的價格周期內,效果明顯;市場價格有大幅度波動時,管理的力量抗不過價格周期的變動。尤其是2014年上半年,豬肉價格的反周期下滑,給中國生豬養殖業帶來災難性的沖擊,很多業內的朋友為此焦慮、著急,也有些企業家縮減規模,甚至變賣資產,關門歇業等。作為一名管理咨詢師,我認為,這不應該是農業企業的歸宿,農業企業卓越的經營管理也一定能夠戰勝價格周期,甚至經濟周期的波動,取得可觀的經濟效益;作為企業家身邊的朋友,有責任探索中國生豬養殖業的突圍之道在哪里?

二、分析問題

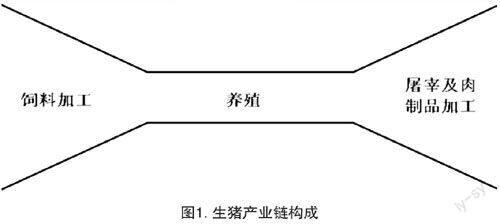

1、生豬產業鏈構成分析

生豬產業鏈簡單劃分為“飼料加工、養殖、屠宰及肉制品加工”三個環節。其中,飼料加工、屠宰及肉制品加工都已經進入工業化時代,開始規模化生產,養殖環節高度分散,仍以家庭個人作業方式為主,產業化程度低,整合難度大,長期以來,一直是生豬產業鏈發展的瓶頸。(見圖1)

2、養殖戶抗風險能力分析

在生豬養殖過程中,養殖戶面臨疾病、政策、市場、人才、技術、管理等風險。僅就2014年上半年生豬價格下滑一項,已經導致養殖戶深陷虧損泥潭。

根據和君咨詢農業團隊的監測數據,全國生豬均價在2013年12月2日達到15.88元/公斤,從此之后,一路走跌,到2014年的4月17日,最低跌倒10.6元,跌幅達33%。從生豬養殖盈虧指標“豬糧比”監測,我國把6:1定為盈虧平衡點,高于6:1,養豬戶就盈利,低于6:1,養豬戶就虧損。當豬糧比低于5:1時,即進入行業紅色預警區,意味著養殖戶陷入深度虧損。2014年1月14日,全國平均豬糧比為5.92,首次跌破平衡點,此后一路狂降,截至今年4月30日,該指標為4.7:1,遠低于6:1這個盈虧平衡點。

監測2014年一季度“豬概股”的財報,雛鷹農牧(002477)、大康牧業(002505)、羅牛山股份(000735)、牧原股份(002714)、新五豐(600975)在內的五大生豬養殖企業,共計虧損1.87億元。

傳統的中小型養殖散戶,本身養殖成本高,此次價格波動已經成為壓垮他們的最后一根稻草。

如果生豬養殖戶面臨再復雜一些的外部環境呢?結果更嚴重,對行業沖擊更大,甚至是毀滅性的打擊。

三、典型案例介紹與分析

1、典型案例介紹

在這輪價格下滑過程中,生豬養殖戶均受到沖擊,但是也有一些危機中的淡定者。5月份,我對這類企業進行調研,其中成都市金利農牧發展有限公司(以下簡稱金利農牧)是其中的典型代表。

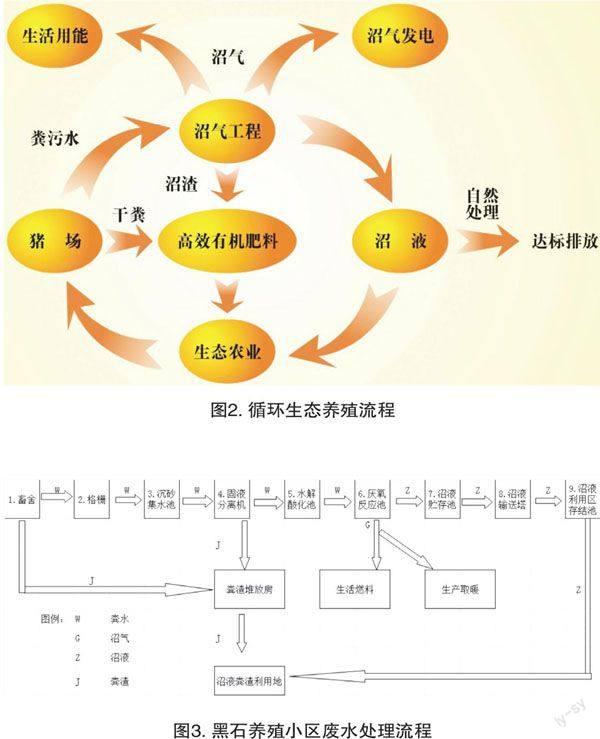

金利農牧始建于2005年,目前已經擁有祖代種豬場1個、擴繁場3個、標準化養殖小區40個。金利農牧的標準化小區是標準的生態農業模式,其循環生態養殖流程見圖所示(見圖2)

以黑石村養殖小區為例介紹。豬場占地面積為25畝,年存欄2000頭商品豬,年出欄6000頭;他們經過精確地測算,每100頭豬每天產生2立方污水,2000頭豬每天產生40噸養殖廢水,全年產生12000噸養殖廢水,建設沼液利用供料塔1座(50立方米/座),利用沼氣做生活燃料和生產取暖,供養殖場及周邊居民使用;每3頭豬供一畝地的有機肥料,2000頭豬能供養650畝田地,作為有機水果和蔬菜栽培,余料作為魚飼料還養殖了一個魚塘。

通過綜合利用,黑石養殖小區變廢為寶,實現內部循環、自給自足,除了生豬收益,還有豬糞加工、有機食品等多項收入。在環境保護方面,年可減排COD39噸,氨氮4.5噸。(見圖3)

2、案例總結

經過行業調研發現,能夠平抑這波豬肉價格波動的企業有些共同點,他們“橫成規模、縱成產業、自給自足、渾然一體”。

1)橫成規模:單個養殖小區規模中等,多個養殖小區連成一片,形成規模;

2)縱成產業:在產業鏈條上,他們多個養殖小區作為一個主體,參與產業鏈運作,打通了生豬產業鏈養殖環節的瓶頸,提高產業鏈附加值。在與規模化的上游飼料企業和下游屠宰及肉制品加工企業談判時,也提高了話語權,爭取利潤最大化。

3)自給自足:在企業內部經營上,本來需要花費很高費用處理豬糞和廢水,但是這類企業變廢為寶,用于瓜果蔬菜種植或者養殖魚、鴨等,形成內部循環,將費用轉換成收益。因為企業內部自給自足、自成體系,食品安全與品質得到消費者認可,產品附加值高于市場同類水平。

4)渾然一體:在企業與環境和諧上,他們因地制宜,將養殖小區完全與當地的風俗習慣、地形地貌融為一體,各具特色,企業經營在穩定性基礎上又有很高的靈活性。

3、案例分析

生豬規模化養殖是未來的趨勢,但是,中國生豬規模化養殖還有很長的路要走,現階段“橫成規模、縱成產業、自給自足、渾然一體”的小型生態養殖模式符合中國國情,這種養殖模式即改善了個體戶散養落后性,又規避了大型養殖場對政策、環境、技術、管理、人才等方面高要求。

小型生態養殖模式在內部經營上自給自足,在信息、技術上與大學、研究所等機構廣泛合作,他們合作目的明確,不是做大,而是做精。

四、小型生態養殖模式的可行性分析

調研中發現,小型生態養殖模式也有受制因素,通過分析了解到,這些因素正在成為促進這種模式發展的動力。

小型生態養殖模式符合中國農業文明的思想根源

中國農業文明的核心思想是人與自然和睦相處,與近代工業文明的天人對抗思想觀點形成鮮明對比。人與自然的和諧共生這一思想建立在中國古代哲學基礎上,中國古代哲學提出關于人與天地萬物同源、生命本質統一、生存環境一體的直覺意識,在中國古代三大思想流派儒、道、釋中都有充分的表達與論證,儒家以人與“天地萬物一體”為說;道家以“天地與我并生,而萬物與我為一”為宗;釋家以“法界緣起”“無礙”為旨,都是把天地萬物人類看作一個整體。

小型生態養殖小區完全與當地的風土人情、自然資源融為一體,與中國農業文明的思想根基一脈相承,具有極強的生命力。

國家政策為小型生態養殖鋪平道路

1)國家對食品安全的要求:2013年中央經濟工作會議于12月13日在北京結束,會議中提出了2014年經濟工作主要六大任務,其中提到“要加強綠色生產,從源頭上確保農產品質量安全”。小型生態養殖模式從源頭上控制食品安全,符合國家政策要求。

2)土地流轉:傳統農業將人與土地捆綁在一起,降低農村生產要素的配置效率,如果實行土地流轉,能滿足小型生態養殖企業的土地使用和用工需求。研究近十年的國家一號文件,都是支持農業發展的內容。尤其是十八屆三中全會,賦予農民對承包地占有、使用、收益、流轉及承包經營權抵押、擔保的權利,允許農民以承包經營權入股,發展農業產業化經營。鼓勵經營權在公開市場上向專業大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業流轉,發展多種形式規模經營,使小農經營向適度規模經營過度。2014年2月,四川省成都市溫江區完成了首筆農村土地經營權抵押貸款。抵押金額62萬元,抵押物是流轉合同、營業執照以及122畝的《農村土地經營權證》,平均每畝5000元。首筆農村土地經營權抵押貸款的成交,標志著“土地承包經營權流轉”成為現實,未來中國農業將收益于此,發生重大變革,為養殖企業提供土地和用工需求。

3)經營方式:十八屆三中全會鼓勵發展專業合作、股份合作等多種形式的農民合作社,引導規范運行,著力加強能力建設。到2013年12月底,全國依法登記注冊的專業合作、股份合作等農民合作社達到98.24萬家,同比增長42.6%,實際入社農戶7412萬戶,約占農戶總數的28.5%,同比增長39.8%。各級示范社超過10萬家,聯合社達到6000多家,合作社競相發展,激發了農業農村發展活力。

4)金融支持:鼓勵地方政府和民間出資設立融資性擔保公司,為新型農業經營主體提供貸款擔保服務。2014年2月21日,人民銀行出臺了《關于做好家庭農場等新型農業經營主體金融服務的指導意見》。要求各銀行業金融機構要切實加大對家庭農場等新型農業經營主體的信貸支持力度,盤活存量資金,支持家庭農場等新型農業經營主體發展。

3、國外經驗借鑒

生態農業最早興起于歐洲,二十世紀三、四十年代在瑞士、英國、日本等得到發展;六十年代歐洲的許多農場轉向生態耕作,七十年代末東南亞地區開始研究生態農業;進入二十一世紀,世界各國均有較大發展,有很多成熟的模式可以借鑒。

基于這次生豬養殖模式的調研,筆者認為: “橫成規模、縱成產業、自給自足、渾然一體”小型生態養殖模式,是中國現階段生豬養殖的突圍之道。