何為國際漢語教育“國際化”“本土化”*

趙金銘

(北京語言大學 對外漢語研究中心,北京 100083)

漢語作為第二語言/外語教學,從一開始就是國際化的事業。對外漢語教學最初的定義是,面向母語非漢語的來華成年外國人的漢語教學,教學對象是世界各國的漢語學習者。與此同時,對外漢語教學工作者,走出國門,在世界各國教授漢語,足跡遍布全世界。教學對象與教學環境都體現了國際化。因此,今天如果強調國際漢語教育國際化,必須明確其內涵,否則會引起思想混亂,不利于漢語國際教育整體水平的提升。

當下國際漢語教育在世界范圍內蓬勃發展。原有的對外漢語教學,是一個漢語作為第二語言/外語教學的學科,作為一個獨立的學科,為更好地體現學科外向型的特點,如今已更名為國際漢語教育,但這不過是內涵更深、外延更廣,涵蓋面更寬闊,但其本質未變,依然是漢語作為第二語言/外語教學學科。換言之,學科性質并未發生改變。對外漢語教學是其前身,國際漢語教育是在其基礎上的拓展,二者本為一體。現今提出國際化、國別化問題,對漢語國際教育來說,應有新的認識。即國際漢語教育中可以“國際化”的是什么?國際漢語教育特別是漢語教材如何“國別化”?

漢語加快走向世界是件大好事,是提升國家軟實力的重要環節。國際漢語教育的國際化與國別化,一事兩面,其目的是讓漢語更快地走向世界。漢語作為第二語言/外語教學加快走向世界的過程,就是國際漢語教育的國際化具體體現。需要進一步解決的問題,則包括如何適應各國、各地的漢語教學實際,體現國別化特點。國際漢語教育的哪些方面應加速國際化,哪些應保留自己的特色,哪些在國別化的過程中更應體現漢語和中華文化的特點?是我們應該探討的問題。

目前國際漢語教育的本土化、國別化、當地化的提法,被廣為使用,但因所指不明,概念的內涵與外延不清楚,見仁見智,容易造成思想的混亂。這種提法大約來源于英語的“Localization”。目前使用于“國際化漢語教學”“國別化漢語教材”“本土化漢語教師”“本土化漢語教學法”等。這之中,有的可以國際化、本土化,有的不可國際化、本土化,不可不詳加區分。本文將從教師、課程設置、教學方法和教材內容諸方面加以闡述。

一、漢語教師國際化

(一)漢語教師構成國際化

漢語作為外語教學的教師應該本土化,也就是應該大量培養母語非漢語的本土漢語教師,并逐漸使其成為當地漢語教師的主體。

世界上大國在向全球推廣本民族語時,只靠母語為本民族語的教師是遠遠不夠的。中國有3億多人在學習英語,母語為英語的教師是個別的,絕大多數是母語為漢語的英語教師。我國有成千上萬的英語教師,眾所周知,如北外的許國璋先生,北大的李賦寧先生等,以他們為代表的廣大英語教師,承擔著我國英語作為外語教學的主體。目前,世界上有4000多萬人學習漢語,我國派出的漢語教師只是任教者中的一小部分,漢語教師缺口很大。解決的唯一辦法,是漢語教師本土化,大量培養母語非漢語的本土漢語教師。多培養像美國黎天睦、德國柯彼德、法國白樂桑、日本伊地智善繼和輿水優、韓國許璧這樣的終生獻給漢語教學的外國人。他們漢語水平很高,又有教本國學生漢語的教學高招,令人欽佩。

還有一些長期旅居海外的華人,像英國佟秉正,美國李英哲、姚道中,澳大利亞胡百華、徐家楨等,以及近年來脫穎而出的中、青年華人漢語教師,他們身在異國,熟悉當地人的學習習慣與教學環境,也是海外漢語教師本土化的中堅。

對來自海外的母語非漢語的漢語教師,應加大培養力度,使之成為合格的母語非漢語的漢語教師。所謂合格,必須在漢語和中國文化知識、漢語教學技能和教師的基本素質三方面達標。

目前,所設立的漢語國際教育碩士專業學位,正在培養母語非漢語的外籍漢語教師,他們有望成為未來海外本土漢語教師的新生力量。當務之急是盡快提升他們的漢語水平,漢語是根基,這些教師漢語水平的高低,決定著國際漢語教育發展水平,是治本措施。目前雖有不少就讀漢語國際教育碩士專業學位的外國學生,其中不少學生漢語本身的水平還有待于極大地提高,特別是應該加深高級漢語課程的學習,尤其要加大漢語原文的閱讀,加強漢語寫作的教學,使其逐步達到使用漢語時能用漢語思維。取法乎上,僅得其中。對漢語教師的培養必須高標準,這樣將來作為母語非漢語的漢語教師,才能在異國教好漢語,傳播漢語。如果在培養階段忽略其漢語水平的不斷提升,僅僅完成培養計劃所設課程的教學,將難以肩負將漢語傳播到世界的使命,也難以成為合格的漢語教師。國際漢語教學界加快漢語走向世界,需要千軍萬馬的漢語教師隊伍,漢語教師本土化理有必至,勢有必然。漢語教師本土化之日,就是漢語走向世界之時。

(二)漢語教師知識結構國際化

國際漢語教師知識結構的國際化,則要求國際漢語教師不僅漢語和中國文化知識扎實,還應該了解世界文化,拓展自己的國際視野,不但具有民族認同感,還應具有世界認同感,培養世界公民意識。要能將漢語置于多元語境與多元文化之中,真正使漢語作為第二語言教育具有國際化視野。

我們這里主要論述漢語為母語的教師的知識結構在國際化方面的欠缺。漢語為母語的教師在語言知識和語言教學技能的培養方面甚為重視。每位漢語教師至少皆具備用一種外語熟練進行漢語教學的能力,并具有國外教學或學習經歷,具有跨文化溝通能力。但是,從國際化角度看,僅此是不夠的,我們所要了解的是,國際漢語教師對所教的外國學習對象是否有充分的了解?是否真正明了外國學習者是如何看待所學的漢語和中華文化的?

目前,我們對以漢語為本族語教師的培訓,缺少重要的一環,那就是是否接受過用外國人的眼光看待漢語和中國文化的訓練?教過外國人漢語的著名語言學家韓禮德說過:漢語教師的絕大部分仍是以漢語為本族語的人,“他們是否采用外部立場審視漢語的語言現象?問題是他們可能帶來許許多多關于漢語語言和漢語文化的神話,但這些往往使‘西方’(這里說的‘西方’包括南北美、非洲、澳洲、歐洲南亞及西南亞)學習者學習起來更加困難”。[1]韓禮德所說的“神話”,就是指我們對自己非常熟悉并習以為常的漢語和文化現象的理解與認識。其中最突出者,大多來源于漢語聲調和方塊漢字。在我們看來,漢語有聲調,是很自然的事情,四聲區別意義,漢語說起來高低參差,抑揚頓挫,優美悅耳。漢字是我們祖先留給我們的寶貴財富,我們為漢字承載厚重的中華文化而自豪,母語為漢語的兒童學起漢字來從來沒感到有任何困難。

但是,不少外國學習者卻對漢語感到陌生,認為漢字書寫很奇怪。這是因為“漢語是有聲調的分析型語言,書寫形式是方塊字,漢語語法又有一些獨特之處,所以母語是沒有聲調、以拼音為書寫形式的屈折語言的學生對漢語感到特別陌生。”[2][p.60]針對這種現象,趙元任先生說,“聲調很難學,其實這是心理因素而不是語言本身,因為學生一旦明白了聲調是詞的一部分,并且記住要使用它否則詞就不是原來的詞了。一旦這個態度明確下來,模擬聲調并不難。”趙先生幾十年的漢語教學,只遇到一個特例,他說“我僅僅想起一個個案,就是在伯克利這兒的一門課上,一個學生就是不能模擬聲調。如果你說‘啊’a(第二聲),他會說a(第四聲)。他是調盲,或者叫調聾。”[3][p.184]這就表明,初學者對漢語聲調是不了解的,保有其自身的認識,于是覺得難學。漢語教師一定要了解學習者是如何看待漢語聲調的,要能講清楚聲調的本質,解除其誤解與畏難情緒。

又比如,一些學習者認為漢語難學,是基于漢字的書寫不容易。甚至認為一個漢字,就是一幅畫兒。但漢字與音節相聯系,所以一個教外國人漢語的中國人必須完全熟悉漢語拼音,能熟練地用漢語拼音書寫,能熟練地閱讀漢語拼音,以漢語拼音為引導,教外國人先說話,用此帶動學習者學會基本漢語會話。當其掌握了初步的語言之后,在一個適當的時候,進入漢字學習,適當講解漢字是怎么一回事,結構及其變化,這時他們將如母語者學習漢字一樣地輕松自如,這就是基于學習者對漢字的透徹了解。如果在還沒掌握初步語言的情況下,貿然引進漢字,會令一個初學者十分不解,以致產生畏難甚至厭惡情緒。了解他們如何認識漢字,因勢利導地使其正確地了解漢字,再遵循識字、描字、寫字的規律教漢字,漢字之難,便迎刃而解。首要的就是要真正知彼,具有“他者視角”,要設身處地地為學習者考慮,從學習者視角出發,有針對性地進行教學。

漢語教師國際化,重要的一環,就是教師要具有“他者視角”。無論教語言,還是教文化,皆如是。周有光老先生最近強調:“在經濟全球化的進程中,語言政策有許多都是全球化的。中國的語言政策要‘從世界看中國,不要從中國看世界。’”[4]對我們的母語漢語和中國文化,我們自己熟知,并了然于心,但是我們不一定知道外國學習者是怎么看漢語和中國文化的,要知其所想,也就是說,不但要了解學習者的語言和文化,還要了解它們如何認識和看待我們的語言和文化。這樣才能有針對性地教,才能達到預期效果。

了解他人,不僅有助于推動漢語學習,一旦學習者了解了我們的漢語和文化,言傳身教,一通百通,會收到意想不到的效果。有人介紹說,通過外國學生的視角所展現的中國文化,遠比中國自己所介紹和傳播更能得到世界的認同。比如,“一位法國學生拍攝中國太極,他的影片講述了一個太極哲學的故事。他希望在個人主義盛行的社會,借鑒這一哲學找到解決問題的有效辦法,使世界和諧共處。”[5]這就與我們對太極的認識不同,介紹太極的角度也不一樣。但卻把我們的和諧理念介紹給世人。

國際漢語教師國際化的重要一環是了解世界各地漢語學習者對漢語和中國文化的認識與理解,唯其如此,才能因勢利導,循循善誘,教好漢語和中國文化。

二、漢語課程設置與漢語教學法國際化

人們常說,國際漢語教育有所謂“三教”問題,教師問題是個前提,前提明確之后,就是課程、教法、教材的國際化問題。

(一)漢語課程設置國際化

國際漢語教育課程分為兩類:漢語作為第二語言學習的各類漢語課程、國際漢語教師培養和培訓課程。

在漢語作為第二語言學習的漢語課程中,在國內因多年來比較注重功能法語言教學,追求聽和說效果,不僅讀、寫成為弱項,還多少忽視了系統語言知識的講授。講授要用學習者母語,受條件限制,這在一定程度上是有難度的。因此課程體系上就缺少針對學習者心理的語音、詞匯、語法和漢字結構的講解與演示課程。明顯的后果就是,學習者大多缺少對漢語知識的較為全面和系統的認識。

而在世界各地的漢語教學中,使用母語進行講解漢語知識的情形卻十分普遍。如在保加利亞,當地漢語教師認為,在他們那里,沒有漢語語言環境,漢語不能習得,只能學得。因此很注意語言理論和語言知識的教學,在課程設計中,課時較多,占有很大比重。[6]

我們認為,在漢語課程國際化過程中,應加強語言知識課程的分量,講解是必要的,可畫龍點睛地講解,簡明扼要,點到為止,成人學習者追求理解與分析,善于對比與類推,講解可達舉一反三,觸類旁通之效。

而在教師培訓課程國際化方面,我們還有不夠完備之處。多年來,我們曾努力地將漢語作為母語教學與漢語作為第二語言教學區分開來,這是兩種不同性質的語言教學。然后,我們又非常強調對外漢語教學不是知識的傳授,而是技能的訓練。于是,在教師的培養與培訓方面,既注重訓練語言技能的培養,也注意培養對學習者學習過程的觀察,卻忽視了自身語言學知識的積累。

英國MTESOL的課程體系,就很值得我們參考。據田艷(2012)介紹,英國英語國際教育碩士語言學類課程在核心課和選修課中的比重都不小(分別占18.29%、11.90%)[7],據李曉琪(2011)對美國英語國際教育碩士課程的考察也發現,其語言學類課程占到了20.17%。而我們的漢語國際教育碩士核心課程中語言學類卻占0%。[8]在課程國際化中,應引起關注。在我們的課程設計中,對中國文化、文化傳播,以及跨文化交際類課程較為關注,是我們的特色。

我們的選修課中,雖有“漢外語言對比”一門課,是一門重要的語言類課程,但真正能開出這門課的,并不多見。此外諸如國際化視野類的課程基本沒有列入課程規劃。如果從課程設置的三大類上看,基本知識類課程,語言教學技能類課程,以及特色類課程,有兩類還有待于與國際第二語言教學課程設置相協調,參考國外第二語言教學體系,結合漢語和漢字本身的特色,在核心課程的設置上,真正體現漢語作為外語教學的特點,與國際第二語言教學課程設置前沿接軌,既保證漢語教師語言學知識的完備性,又保障學習者通過漢語知識課程的學習,結合技能訓練,在一定時間里盡快掌握漢語。

(二)漢語教學模式、教學方法國際化

我們有幾十年在國內從事對外漢語教學的經驗,形成一套有效的漢語教學模式和教學方法。當我們走出國門,面對的是世界各國的漢語學習者,語言各異。文化背景不同,語言教學環境也有很大的差異,我們必須基于將普遍的語言教學原理,結合當地的實際,使所采用的漢語教學模式和教學方法適應當地的學習者。世界不同國家和地區的豐富多彩的漢語教學模式構成了漢語教學模式的國際化。

漢語作為外語教學法不僅應該國際化,更可以本土化。內容既定,方法靈便。國際漢語教育,面對的是多種多樣的教學對象,紛繁復雜的教學環境,應將漢語教學的一般規律,與所在國家和地區的教學實際相結合,并加以改造,以求適應教學與學習的特殊需求。所謂國別化漢語教學,不過是漢語作為第二語言教學一般規律的具體化。個別地區的漢語教學經驗,是一般規律與當地實際相結合的升華,具有一定的參考價值和借鑒意義。

作為一門學科的國際漢語教育,就語言教學來講,與其他語言作為外語教學,在教學法原則、教學方法、教學技巧三個層面,既有共性又有個性。共性不必說,個性就是要體現漢語語音、詞匯、語法的特點,及其書寫系統漢字所獨具的特色。教學法的選擇,只要遵循語言教學的基本原理,可依據當地國情,做靈活處理。只有掌握了漢語作為外語教學的一般規律,當我們走向世界各地進行漢語教學時,才能結合當地的實際情況,開展有針對性的漢語教學,形成當地漢語教學的特色。世界各地各具特色的漢語教學,才能共同打造蓬勃發展國際漢語教育的宏偉局面。教學法的選擇,可依據當地國情,遵循語言教學的基本原理,作靈活處理。只要立論堅實,目的明確,條條大路通羅馬,教學方法不但可以國別化,還可標新立異。[9]

在實行國際漢語教育國際化時,有一種觀點認為,在教學與教材編寫中應“認真推行國家漢辦/孔子學院總部提出的‘三貼近’原則:貼近外國人習慣,貼近外國人思維,貼近外國人生活。”[10]特別在教材內容方面,認為國際漢語教育,“不少教材編寫理念陳舊,內容不能貼近外國人的生活習慣和思維。”[11]

我們認為,教材內容可從兩方面思考:一是語言內容,主要指語言基本要素。國際漢語教學在語言內容上,也就是漢語語言系統,包括語音系統、詞匯體系、語法結構和規范漢字,都不能國際化,必須依照我國有關規定規范化;二是言語內容,一般指思想內容、文化內容,內涵豐富,包括文化精髓,社會生活。民風民俗等都體現在言語內容中。在言語內容上,既映現中華民族文化特點,又體現人類共通的思想感情,比如“己所不欲,勿施于人”,和諧社會和諧世界,既是中國特色,又是世界共通的。在這種意義上,有些言語內容是可以國際化的。

但是,思維又當別論。思維是人類特有的一種精神活動,各民族的思維有一致性,也有差異性。語言是思維的重要工具,各民族的思維習慣不同,正如德國著名的理論語言學家洪堡特說,“每一種語言都包含著一種獨特的世界觀”,思維有差異,反映在語言上就是表達方式不同。比如對時間、地址等的表述,漢語是從大到小,而有些語言是從小到大。比如說一個單位的地址:

漢語:中國 北京 海淀區 學院路 15號 北京語言大學

英語:Beijing Language and Culture Univesity No.15 Xueyuan Rd.Haidian District,Beijing,China

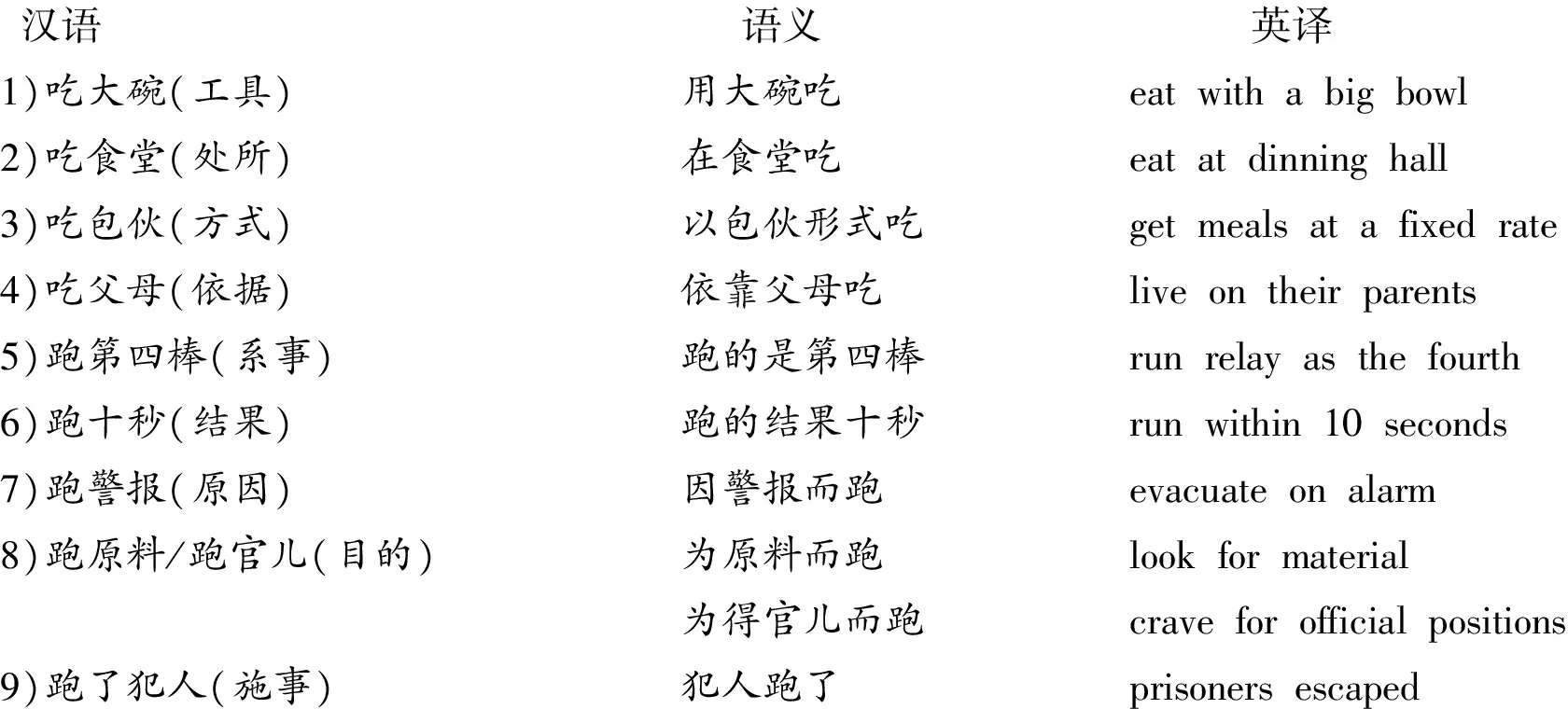

漢語中一個動詞帶一個賓語,賓語不一定是受事,可以具有多種多樣的語義關系。呂叔湘先生曾經說過,漢語“動詞和賓語的關系,是說不完的。”[12]徐通鏘認為,這是因為漢語和印歐語,是兩種有原則差異的語言世界觀,這種差異,使漢語和印歐語的結構走向不同的結構類型,漢語重語義,印歐語重形態變化。[13][p.181]漢語動詞和賓語只要語義相關,可以直接組合,無需任何成分,在印歐語中,往往置于介詞框架中,何以如此,是不同的思維形式決定的,如:

漢語 語義 英譯1)吃大碗(工具)用大碗吃eatwithabigbowl2)吃食堂(處所)在食堂吃eatatdinninghall3)吃包伙(方式)以包伙形式吃getmealsatafixedrate4)吃父母(依據)依靠父母吃liveontheirparents5)跑第四棒(系事)跑的是第四棒runrelayasthefourth6)跑十秒(結果)跑的結果十秒runwithin10seconds7)跑警報(原因)因警報而跑evacuateonalarm8)跑原料/跑官兒(目的)為原料而跑lookformaterial為得官兒而跑craveforofficialpositions9)跑了犯人(施事)犯人跑了prisonersescaped

學習一種新的語言,就是要克服本族人固有的思維習慣和語言表達方式的影響,接受新的思維習慣和語言習慣。王力先生說:“要學好外語,很重要的是改變自己的語言習慣。”“等到自己說外語,或用外語寫文章時,是用外語思想的,而不是用母語思想,然后譯成外語說出來或寫下來的,那就是真正徹底改變自己的語言習慣了。”王力先生為了強調學習外語時改變語言和思維習慣的重要,進一步引用馬克思的話,馬克思曾說:“就像一個剛學會外國語的人總是要在心里把外國語言譯成本國語言一樣;只有當他能夠忘掉本國語言來運用新語言的時候,他才領會了新語言的精神,才算是運用自如。”[14][p.340]

早期留學美國,英語達到運用自如水平的潘光旦教授曾說:“無論學哪一科,想知道自己的英文是否‘夠用’,必須問自己兩個問題:(1)寫作的時候是否能直接用英文想?(2)寫作時是否能有‘三分隨便’?”何炳棣按:“隨便”是多少帶點“游刃有余”的意思。[15][p.181-182]

錢鍾書先生說:“思想是不出聲的語言。”我們教外國人學習漢語,就是要告訴他們漢語的語言表達方式,以及背后的思維習慣。一個外國人漢語學習的最高境界,就是在說漢語時直接用漢語思維,然后說出符合規范的漢語,而不是先想好母語怎么說,再翻譯成漢語說出來。因此,漢語教學不是貼近外國學習者的思維,而是相反,要讓外國學習者了解漢語的思維習慣,掌握漢語的思維習慣,從而學會正確的漢語表達方式。

當我們講國際化時,一定要守住自我,漢語教學內容不能國際化,漢語的教學方法不能走偏。要按照第二語言教學規律編寫教材,組織教學,要把握好漢語和漢字的特點,體現中華文化的精髓。在借鑒世界語言教學的新理念、新方法的同時,激發并創新具有漢語特點的語言教學法,大力培養漢語教學人才,使漢語更快地走向世界。

三、漢語作為外語教材的語言內容,不能國際化,也不應本土化

漢語作為第二語言教學,首先面臨的問題是教什么?其次是怎樣學?再次才是如何教?國際漢語教育的本旨,是要讓漢語加快走向世界,教標準的漢語,教規范的漢字,這都是不容置疑的。

我們這里主要講語言內容不能國際化,也就是語言要素不能國際化。漢語作為外語教材的語言、文字應遵循漢語規范化的要求,應該依據《中華人民共和國國家通用語言文字法》第十條之規定:“學校及其他教育機構以普通話和規范漢字為基本的教育教學用語用字。”以之作為國際漢語教育中“教什么”“學什么”的根本法則,也就是說,在語言要素與文化內容方面,不能本土化。

在不違背這條基本原則情況下,可適當增添一些漢語使用過程中的一些當地色彩,如個別詞匯的表達。像新加坡所教漢語中就可能增加腳車、組屋、巴沙、沙爹等詞匯。也可結合當地一些人文特色,如法國的埃菲爾鐵塔,美國的自由女神等。至于語音格局、基本語法結構是不可改變的,如果按照當地的一些漢語表達方法編寫漢語教材,按照當地的漢語發音,進行漢語教學,無疑將會擴大各地華語之間的歧義,增加漢語國際之間的交際難度。對本已建立的漢語教學國際標準,帶來沖擊,有可能導致教學標準的難以執行。沒有標準,不能保證漢語教學質量與學習效率,統一的教學評估也將會受到影響。

現在有一種觀點認為,普通話是國家標準語,而帶有方言味兒的地方普通話是通用形式。應該承認地方普通話的存在及其合法性,比如鄧小平1974年在聯合國大會第六屆特別會議上的發言,說的是帶有四川口音的地方普通話。這種通用語為一般民眾所用。涉及漢語國際化,有人提出“放寬語音標準是漢語國際化的重要一步”,并認為“通用語目前的語音標準將眾多的外國學生摒棄在‘初級漢語’的大門之外,而‘北京口音’(如兒化音)又讓無法抽身來北京留學的外國學生對‘高級漢語’望而卻步。”于是提出“在認識到國家語言有通用形式和標準形式以及爭取漢語作為國際交際語的目標之后,將通用語與標準音脫鉤無疑是漢語國際化的一條終南捷徑。”[16]

我們認為世界各國、各地的華人社區,存在各種帶有方言特點的普通話,這就是上面所說的通用語。通用語用于人們之間的交際,也無可非議。但是作為語言教育用的國別化的漢語教材,還是應該教規范的普通話,而不應教帶方言味兒的話。其實,之所以產生上述誤解,是混淆了民族共同語和民族標準語的概念。

早在1987年,胡明揚先生就論述過,民族共同語和民族標準語是兩個不同的概念。民族共同語一般是自然形成的,可以沒有明確的規范。“官話”正是這樣一種漢民族共同語。民族標準語是有明確規范的民族共同語,是在民族共同語發展的一定階段人為推廣的,普通話就是這樣一種漢民族標準語。胡先生進一步說:“民族語言規范化的進程就要求其他方言向基礎方言靠攏,逐步做到民族語言的規范化。這是現代社會的要求,也是一個民族和社會現代化的要求。”[17][p.454-455]

國際漢語教育要教給外國學習者的應該是漢民族標準語,而不應該是沒有規范的民族共同語。在世界各地的華人聚居區,流行各種帶自己方言特色的漢民族共同語。他們往往只依照自己的語言習慣,用自己的語音、詞匯、語法,去套所學語言的語音、詞匯、語法,形成帶有方言味兒的普通話,即共同語,這種現象很普遍。比如四川、湖南等地,許多人n l不分,臺灣等地區的舌尖音問題,粵方言的j q x組和zhi chi shi組混淆等。國際漢語教育不能順應學習者的要求,降低語言標準,即使普通話中難發的必須兒化的一些音,也應學會,如:小孩兒玩兒球兒。姑娘好像花兒一樣。我愛吃冰棍兒。如不兒化就很不順耳。

有一些特殊詞類和特殊的詞,普通話中是有嚴格區分的。比如語氣詞就很復雜,只有較按照標準的讀音,才能理解它的含義:

你回去嗎?(一般詢問)

你回去吧?(有疑問的詢問)

你回去啊?(有些吃驚的詢問)

你回去啦?(意思是“不應該回去”)

你回去嘛!(帶點兒撒嬌的意思)

再比如,漢語謂語動詞既可有前修飾語,又可有后補語。我在新加坡問路,應該說“直走”,回答我的人說“走直”。粵語區有人將“你先走”,說成“你行先”。鳳凰衛視的主持人說,“評論不是結論,而是提供多一個看問題的視角和方法。”這句話與“評論不是結論,而是多提供一個看問題的視角和方法。”有什么區別?其實涉及動補結構結果問題。漢語結果補語是一個結構,兩個表述,

我聽懂了→我聽+我懂了

我洗衣服洗濕了鞋→我洗衣服+鞋濕了

我吃光了碗里的飯→我吃碗里的飯+碗里的飯光了

這些具有漢語特點的語法現象,只有依據母語者的思維習慣,使用規范的表達方法,才能掌握漢語的語言形式。

世界上主要國家在向外推廣自己的母語時,教材中隨之而用的均為本民族標準語。回顧世界通用的外國人所編的英語教材,如《新概念英語》《走遍美國》,并未結合所在國家本土化。國人所編的在國內廣泛使用的英語教材,如許國璋《英語》(四冊),也并未結合我國情況本土化。根本的原因是,一種語言在使用過程中,隨著地域的改變,會發生一些地域變異,不可因這些變異而改變語言的規范性。至于教材中的語言對比與文化差異在教材中的體現,則另當別論。質言之,國際漢語教育中漢語教材的本土化、國別化應該慎重對待。

國際漢語教材依據面對的學習對象大致可分為三類:

1.通用漢語教材,如李曉琪主編《博雅漢語》,李泉主編《發展漢語》

2.針對某種語言文化背景的漢語教材,如劉珣主編《新實用漢語課本》(供母語為英語者使用),李艾《新思維漢語》(供母語為西班牙語者使用)

3.針對某地區語言文化背景的漢語教材:如匈牙利羅蘭大學《匈牙利漢語課本》(在匈牙利供母語為匈牙利語者使用),白樂桑、張朋朋《漢語語言文字啟蒙》(在法國供母語為法語者使用)。

所謂國別化教材,應該指第三類,是使用面較窄的漢語教材。即使這類教材,也應遵循說普通話,寫規范漢字的原則。

總之,國際漢語教育中的“本土化”“國別化”“當地化”等提法,概念模糊,易致誤解。如若理解偏差,將不利于國際漢語教育的長期發展。不能籠統地談國際漢語教育的“國際化”“本土化”,哪些該“化”,哪些可“化”,哪些不能“化”,要分別對待,以利于國際漢語教育的長期發展。

[參 考 文 獻]

[1] 韓禮德.教外國學習者漢語要略[J].國際漢語,2012,(2).

[2] 中國大百科全書編輯部.中國大百科全書·語言文字[C].北京:中國大百科全書出版社,1988.

[3] 羅斯瑪麗.焦立為譯[M].石家莊:河北教育出版社,2010.

[4] 周有光.給北京語言大學語言文字規范標準研究所題字[Z].北京語言大學校園網,2013.

[5] 漆 謙.借外國青年視角傳播中國文化[N].環球時報,2013-09-26.

[6] 趙金銘.漢語環境與漢語教材[J].世界漢語教學,2009,(2).

[7] 田艷.基于英國MTESOL課程體系對漢語國際教育碩士課程設置的思考[J].世界漢語教學,2012,(2).

[8] 李曉琪.英美大學TESOL專業研究生課程設置考察與思考[J].漢語國際傳播研究,2011,(1).

[9] 趙金銘.國際漢語教育的主旨是漢語教學[A].漢語應用語言學研究[C].北京:商務印書館,2013.

[10]劉英林,馬箭飛.研制《音節和漢字詞匯等級劃分》探尋漢語國際教育新思維[J].世界漢語教學,2010,(1).

[11]范常喜,楊崢琳,陳 楠 ,盧達成.國際漢語教材發展概況考察——基于“全球漢語教材庫“的統計分析[J].國際漢語,2012,(2).

[12]呂叔湘.在第一屆漢語國際教學討論會全體會議上的講話[J].語言教學與研究,1985,(4).

[13]徐通鏘.語言是什么[M].北京:北京大學出版社,2007.

[14]王力.談談學外語[C].王力論學新著[A].南寧:廣西人民出版社,1983.

[15]何炳棣.讀史閱世六十年[M].南寧:廣西師范大學出版社,2009.

[16]侍建國,卓瓊妍.關于國家語言的新思考[J].語言教學與研究,2013,(1).

[17]胡明揚.語言和方言[A]胡明揚語言學論文集(增訂本)[C].北京:商務印書館,2011.