促進城市綠色出行

“”

主要研究結論

第一,中國城市交通擁堵與空氣污染的危害嚴重且成因復雜

中國特大城市及部分大城市當前出現的交通擁堵與空氣污染,危害城市居民健康與安全,降低城市運行效率,加大交通能源消耗,危害非常嚴重。其形成原因非常復雜:一是快速、粗放的城鎮化方式造成機動化出行需求劇增;二是城市公交發展水平不高、小汽車消費政策缺失、小汽車消費習慣缺乏正確引導等刺激私人小汽車“高速度增長、高強度使用、高密度聚集”;三是慢行交通環境持續惡化;四是公務用車超標配置、過度使用等。更深層次的原因是中國目前的城市與交通發展方式以及政府管理模式難以適應快速城鎮化、機動化的要求。具體表現為:城市交通發展的頂層設計缺失;城市政府對交通需求管理不夠重視;各級政府財稅政策支持力度不夠;地方政府行政能力不足;績效考核制度不完善;中央政府對地方政府的影響力較弱等。

第二,中國正站在城市交通發展方式選擇的十字路口

中國城市目前的機動車保有量與發達國家相比還非常低,非機動化出行方式在中國絕大多數城市仍占交通出行方式的主流地位,非機動化出行比例遠高于發達國家。這一切,為中國城市構建更經濟、更有效的綠色出行模式提供了一個獨特而難得的機會。但是,中國城市也普遍面臨著快速城鎮化帶來的公共交通供需不平衡、非機動化出行比例逐年下降、空氣污染加劇、道路交通事故頻發等困境。如果不能盡快給那些潛在的小汽車消費群體提供一個有足夠吸引力的綠色出行系統,并采取足夠影響小汽車消費的果斷、有效的引導與控制政策,小汽車分擔率上升的趨勢將難以遏制,中國城市也將錯過培育綠色出行主流方式的最佳時機。

第三,中國應努力實現綠色出行愿景并成為發展中國家的榜樣

中國目前的機遇使其有可能在全球性的綠色出行行動中,成為發展中國家甚至是發達國家的榜樣或潮流引領者。中國城市應致力于構建中國特色的現代化城市綠色交通系統。這樣一個城市交通系統,將具有綠色出行的高吸引力,銀行家、政府高官和清潔工等社會各階層群體都愿意乘坐地鐵、快速公交或各種類型的公共汽車,也可以選擇安全、環保、舒適的步行和自行車出行方式。

第四,中央與地方政府應綜合施策促進城市綠色出行

城市政府是促進綠色出行、緩解交通擁堵、改善空氣質量的責任主體。綠色城市交通依賴于城市政府高效的組織能力,持續的行政管理政策以及長期不懈的有效實施。但實踐證明,促進綠色出行完全依靠地方政府是不夠的,需要中央與地方政府共同努力,促進建立服務均等化的綠色交通系統,并組織開展交通擁堵與空氣污染的區域性聯防聯控。中國各級政府應按照“公交引導城市發展、加大綠色出行供給、強化交通需求管理”三項原則,實施“避免、轉移、改善、提高”策略。

主要政策建議

中國許多城市正朝著一個土地低密度開發且過度依賴小汽車的不健康模式發展,這不應該是中國城市交通的未來。中央政府需要認真審視促進城市綠色出行在中國發展戰略綠色轉型中的定位、政策與工作重點,高度重視政府跨部門職能與目標的協調與配合,通過財政杠桿加強中央對地方促進城市綠色出行的影響力,對中國城市促進綠色出行實施分類指導,強化對地方政府城市交通系統建設的監督、考核。基于國際最佳實踐經驗和中國現狀,本專題政策研究項目向中央政府提出以下六條政策建議:

第一,國務院在建設生態文明與走新型城鎮化道路的國家戰略框架下,出臺《中國城市綠色出行實施綱要》。指導城市建立具有以下特征的現代化的綠色交通系統:1)對不同社會階層群體均具有吸引力的、低排放的、高運營效率的公共交通系統;2)對城市普通居民與特殊群體(殘疾人、老年人、兒童等)均適宜的步行與自行車出行環境及無縫換乘的便利條件;3)與城市發展相適應的小汽車使用管理措施;4)高效土地利用的、生態宜居的城市發展布局,便利的工作與生活服務條件,較低的時間與經濟成本。

第二,中央政府需確保地方城市能夠籌集足夠的、可持續的地方資金,使得城市公共交通企業有足夠的資金支持,并針對某些項目提供專項資金。一是增加地方公共交通發展資金來源,并將其作為一種常態化的財政保障工具。二是中央政府明確對地方政府財政支持的引導性資金來源。三是發改委、交通運輸部、財政部加強對中國不同類型城市的公共交通成本核算與票制票價形成機制的分類指導,扭轉過度追求低票價造成的城市公交企業嚴重虧損狀況。四是財政部建立促進綠色出行中央財政資金使用管理制度,加強資金使用的監管與績效考核。

第三,國務院制定《關于小汽車和道路空間合理使用的指導意見》,指導不同類型城市綜合運用各種政策工具,正確引導和調控小汽車的公平擁有與使用。該指導意見的核心內容包括:一是保證公共交通、步行和自行車在道路資源分配中的優先權;二是嚴格控制公務車的數量,加大公務車使用的限制范圍,在城市空氣污染嚴重的情況下,實施公務車限行措施;三是采取差別化停車收費,取消政府及企事業單位等機構內部的免費停車位;四是在特大、大城市積極推進擁堵區域、擁堵時段的小汽車使用收費,并根據城市需要實施合理的限購限行措施;五是指導不同類型城市因地制宜,選擇與城市特點相適應的政策組合工具。

第四,健全機構,強化協調、績效考核與問責機制,鼓勵公眾參與。一是設立由副總理級領導牽頭的促進城市綠色出行協調機制。二是交通運輸部組建城市客運管理局。三是地方相應建立區域或城市促進綠色出行協調機制。四是強化績效考核與問責機制,鼓勵公眾參與。

第五,加快《城市公共交通條例》、《大氣污染防治法》等相關法律法規的制修訂工作。通過完善相關法規,為各級政府依法履行促進綠色出行相關職責提供權威依據。

第六,中央組織實施《城市促進綠色出行示范工程》。選擇不同類型城市開展實踐活動,總結經驗,指導城市建立現代綠色交通系統。

1 引言

隨著我國現代化、城鎮化、機動化進程的快速推進,機動車保有量快速增長,大城市尤其是特大城市陸續“感染”上交通擁堵、空氣污染這一“城市病”,并迅速向中、小城市蔓延,對民眾基本出行與生活質量、城市經濟運行以及國家能源安全等造成嚴重危害,成為社會關注的重大熱點問題。黨的十八大提出了“美麗中國”、“生態文明”、“走新型城鎮化道路”等一系列新思路、新要求,2013年中央經濟工作會議進一步提出把生態文明理念和基本原則融入城鎮化全過程,走集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮化道路。我國城市交通發展也由此進入了戰略轉型的關鍵時期。《國務院關于城市優先發展公共交通的指導意見》(國發[2012]64號)明確提出:“按照資源節約和環境保護的要求,以節能減排為重點,大力發展低碳、高效、大容量的城市公共交通系統”、“倡導綠色出行。”

“城市綠色出行”是指可代替小汽車出行,并能夠有效緩解城市交通擁堵、降低交通空氣污染的對不同社會階層群體均具有吸引力的出行方式。促進城市綠色出行的基本策略包括:大力發展以軌道交通和公共汽車為主體的公共交通,適度發展出租車,改善步行和自行車出行條件以滿足短途出行需求,增強公共交通站臺及場站的可達性等。促進城市綠色出行不僅能夠緩解交通擁堵、改善空氣質量,還有助于減少交通事故、改善公眾健康、降低二氧化碳排放、促進社會和諧。

促進城市綠色出行是走新型城鎮化道路的重要抓手,也是加快建設綠色交通運輸體系、緩解交通擁堵、降低城市交通環境污染、改善空氣質量、實現城市與交通協調發展的必然選擇。為強化國務院及相關部門促進城市綠色出行的政府職能,加大中央對地方促進城市綠色出行的政策影響力,中國環境與發展國際合作委員會(簡稱國合會)會同歐盟流動與交通總司組織中外專家,由交通運輸部科學研究院作為牽頭單位,中國民促會、交通運輸部公路研究院作為參加單位,以北京、上海、深圳等城市為調查與案例分析城市,開展了《促進城市綠色出行》專題政策研究。

2 城市交通擁堵與空氣污染的危害與成因

快速城鎮化、機動化激發了中國城市的經濟活力,傳播了科學文明,同時也帶來了交通擁堵、空氣污染這一“城市病”。中國北京、上海、深圳、廣州等一線城市早晚高峰經常出現大范圍的交通擁堵,城市霧霾天氣增多,空氣污染日益加重;重慶、長沙等二線城市甚至部分地市級城市的中心城區也開始出現交通擁堵。中國城鎮化、機動化進程仍處在加速階段,這預示著如不采取強有力的措施,交通擁堵和空氣污染還將向中小城市蔓延。

2.1 城市交通擁堵與空氣污染的危害嚴重

交通擁堵與空氣污染影響城市居民的基本出行與生活質量,對民眾身體健康、城市經濟運行以及國家能源安全等均造成威脅。具體體現為:

2.1.1影響居民基本出行、威脅民眾安全健康

首先,低收入群體主要依賴公共交通和非機動化出行,而交通擁堵導致公交出行時間過長,低收入人群因此更多乘坐過度擁擠的公交出行。其次,機動車尾氣污染是我國城市空氣污染的主要來源,是造成霧霾污染的關鍵原因,嚴重的交通擁堵加劇了尾氣污染物的排發。據北京、上海環境保護監測部門提供的監測數據,城市PM2.5(2.5微米以下的可入肺顆粒物)的來源中,機動車分別占到22%和25%。2013年1月間,我國中東部區域出現大面積霧霾天氣,污染帶斜穿約1/3的國土,空氣污染指數頻頻“爆表”(PM2.5值逼近1000),74個重點監測城市近半數達到嚴重污染以上。空氣污染的危害已嚴重影響到北京市民的健康安全,而城市空氣污染對以低收入者為主體的非機動化出行人群傷害更大*http://www.news365.com.cn/xwzx/qc/201301/t20130116_900096.html。

十年前,道路交通事故就已經成為中國45歲以下人群死亡的主要原因*《1951-1999年中華人民共和國道路交通碰撞和道路交通傷亡的發展趨勢》10.1076/icsp.10.1.83.14105。據中國警方統計,2010年全國共發生道路交通事故219521起,死亡人數達到65225人,道路交通萬車死亡人數達3.2人。造成的直接財產損失達到92633.5萬元,其中36個中心城市道路交通事故造成的直接財產損失為22468.8萬元,約占全國道路交通事故直接經濟損失的25.3%。其中,步行或自行車出行的交通事故死亡人數占交通事故總死亡人數的35%*公安部交通管理局《2010年度中國道路交通事故年度統計報告》。世界衛生組織的最近研究將中國警方報告的交通事故死亡人數與中國官方死亡注冊的數據進行了對比,結果發現后者記錄的因步行或自行車出行交通事故死亡的人數可能是警方記錄的2倍。由此推測,有很大數量的兒童和自行車人群交通事故死亡事件未向中國警方報告*世界衛生組織《中國警方報告數據和死亡登記數據得出的道路交通死亡率比較》http://www.who.int/bulletin/volumes/89/1/10-080317/en/。中國步行、自行車出行群體交通事故死亡率偏高,不僅給這些群體造成身體、心理的創傷以及經濟損失,也反映了城市交通系統對步行、自行車群體的社會權益沒有得到更好的保障。

專欄1:空氣污染的危害已嚴重影響到北京市民的健康安全

2013年1月12日,中央電視臺罕見地用8分鐘時長來報道這次大規模空氣污染,北京更是發布了氣象史上首個霾橙色預警,并啟動了空氣極重污染日應急方案,要求按比例停駛公車。此次連日的霧霾導致各大醫院呼吸道與心血管疾病(例如哮喘、氣管炎)的患者明顯增多。

2.1.2降低城市運行效率、造成社會經濟損失

據調查,北京每天堵車時間已由2008年的3.5小時增至2010年的5小時,嚴重影響了城市運行效率*中國科學院《2010年中國新型城市化報告》。擁堵導致交通系統日益脆弱,異常天氣、交通事故等常常造成大范圍交通擁堵甚至全城交通系統癱瘓。2010年9月17日北京中秋節前5天,受降雨影響,當天晚高峰擁堵路段峰值達143條,造成堵塞接近9個小時*http://city.ifeng.com/cshz/bj/20110121/34217.shtml;國務院參事、首席科學家牛文元最新研究得出:因為交通擁堵和管理問題,中國15座城市每天損失近10億元財富。如圖1所示,北、上、廣等交通擁堵嚴重的一線城市,擁堵經濟成本明顯高于成都、西安等二線城市。

加大交通能源消耗、加劇國家能源緊缺。近年來,交通在整個國民經濟中的耗能增長明顯加快,道路交通油耗為4000~5000萬噸,約占全國總油耗的1/3,而交通擁堵是造成交通能源激增的重要原因之一。交通、工業和建筑是三大耗能部門。據預測,工業占能源總需求的比例將從2000年的72.7%逐步下降到2020年的56.7%~58.7%,而交通用能所占比例將從2000年的11.1%提高到2020年的16.3%~17.1%,到2020年,交通部門將成為中國最大的石油消耗部門,約占石油消耗量的55%~60%*數據來源:國務院發展研究中心公布的數據。

圖1 中國典型城市擁堵成本情況*《2009福田指數——中國居民機動性指數報告》

2.2 綜合因素造成城市交通擁堵與空氣污染

中國特大、大城市出現的交通擁堵與空氣污染,主要是由以下因素造成的:

2.2.1快速、粗放式的城鎮化使得出行需求大幅增加

黨的“十六大”以來,我國城鎮化發展迅速,2002年至2011年,我國城鎮化率以平均每年1.35個百分點的速度發展,城鎮人口平均每年增長2096萬人*數據來源:國家統計局發布數據(如圖2所示)。截至2012年底,中國城鎮化率達到52.1%,開始超過世界平均水平。快速城鎮化使城市人口迅速增加,出行需求成倍加大,而粗放式的快速城市化(如圖3所示),造成新居民職住分離、生活區與商業區不配套等現象嚴重,導致出行頻度加大、距離變遠。

圖2 1995-2011年中國城鎮化進程 *數據來源:中國統計年鑒2012

圖3 北京-攤大餅式城市空間布局 *圖片來源: 北京市交通委員會

2.2.2公共交通供給與服務水平不高,小汽車消費政策缺失、小汽車消費習慣缺乏正確引導等,刺激小汽車“高速度增長、高強度使用、高密度聚集”式使用

在過去五年里,中國機動化率以世界前所未有的速度在增長,每年增長率高達20%-30%(如圖4所示)。由于公共交通供給與服務水平不高,小汽車使用成本低,未能體現資源占用、環境污染等外部成本,城市居民對小汽車的依賴不斷增加,導致小汽車“三高現象”(如圖5所示),不僅造成了城市交通擁堵,激化了交通供需矛盾,給城市道路系統帶來巨大壓力,使有限的城市道路資源無法承載,同時也是城市空氣污染日益嚴重的重要原因之一。小汽車如繼續以這樣的保有與使用模式發展下去,交通基礎設施建設將永遠追趕不上小汽車交通的需求。

圖4 1995-20011年全國私人汽車擁有量及其增長率變化圖 *數據來源:歷年中國統計年鑒

圖5 北京小汽車高強度使用、中心區聚集的特征*數據來源:《國合會促進綠色出行調查報告》

2.2.3非機動化出行環境惡化,非機動化出行人群轉向小汽車或公交出行,加劇城市道路資源壓力與公交供需不平衡

國合會促進綠色出行調查報告中國城市居民步行環境滿意度調查數據顯示:調查對象中有82%以上對城市步行環境不滿意,集中反映在車輛或其他設施侵占步道、機動車不禮讓步道或斑馬線上的行人等。如表1所示。

表1 調查對象對步行環境不滿意原因*數據來源:《國合會促進綠色出行調查報告》

相對于步行環境條件,對自行車出行滿意的調查對象則更少,僅有14.95%。對自行車出行環境條件不滿意的原因主要表現在與機動車的沖突方面,如無隔離設施、機動車不禮讓非動車等。自行車出行環境滿意情況如表2所示。

表2 自行車出行環境人數數量及構成百分比*數據來源:《國合會促進綠色出行調查報告》

2.2.4公務用車超標配置、過度使用

公務車使用強度大、排量大,對經濟手段調節手段不敏感,是造成城市交通擁堵、交通污染排放增加的重要原因之一。北京市公務車工作日的平均出行次數是2.75次,是私車平均出行次數2.5次的1.1倍;公務車休息日的平均出行次數達到1.97次,多數休息日的公車出行是出于私人目的。

2.3 中國城市交通發展中存在的關鍵問題

中國城市交通發展中存在的一些深層次問題是造成交通擁堵與空氣污染日益嚴重的深層次原因。突出表現在:

2.3.1城市交通發展的頂層設計缺失

盡管中國城市普遍具有很高的綠色出行比例,但并未系統構建現代化的城市綠色交通愿景。城市交通發展缺乏國家法律法規、戰略規劃層面的頂層設計,城市交通在城市發展中的功能定位不明確,城市交通發展目標與環境保護、土地高效利用脫節,使得城市交通被動適應城市發展的需要,導致“以車為本”理念盛行,城市道路資源優先分配權明顯向機動車傾斜,導致慢行交通道路資源不斷侵蝕,城市陷入道路越修交通越堵的惡性循環。

2.3.2城市政府對交通需求管理重視不夠

中國機動化增長的速度在世界上是空前的,近五年增長速度超過20%。(見圖5)。受到機動車快速增長的巨大壓力,中國北、上、廣、深等一線城市普遍實施了差別化停車收費、機動車搖號、車牌額度拍賣、機動車尾號限行、錯時上下班等交通需求管理措施,取得了較好效果。但是,許多二線城市政府對交通需求管理的重要性還認識不夠,認為城市沒有發生擁堵就不需要實施交通需求管理,一些城市則迫于社會壓力不敢采取必要的交通需求管理措施。除此之外,國家層面交通需求管理相關法律法規缺失,中央政府對以促進綠色出行、合理控制小汽車使用為目的的交通收費標準及征收費用的使用、監管也缺少政策指導,也在一定程度上影響了交通需求管理政策實施。

2.3.3各級政府財稅政策支持力度不夠

具體體現在:一是與促進綠色出行的國家職能要求相比,國家對綠色出行財稅政策支持力度相對較弱,中央公共交通財政投入總量不足。二是交通財政投入結構不合理。相對公路基礎設施建設,城市公共交通投入不足。而現有中央財政對于城市公交的燃油補貼高達數百億元,沒有很好地體現中央資金的導向性作用;三是城市公共交通財政性投入缺乏穩定的增長機制。主要是由于各級財政公共交通發展資金來源單一,受財政預算的約束很大,不能滿足城市公共交通快速發展的需要。四是缺乏規范的城市公共交通票價定價及補貼機制。部分城市沒有建立科學的成本—票價—補貼—服務質量—運營效率聯動機制,過度追求低票價,而城市政府財政能力有限,使公共交通企業普遍存在政策性虧損又不能得到及時、足額的補貼,影響了公交服務質量。

2.3.4地方政府行政能力不足、績效考核制度不完善

中央政府有關部門很早就提出優先發展城市公共交通的指導意見,但是在快速城市化、機動化過程中,許多城市交通發展還是出現方向性的錯誤。造成失誤的主要原因是城市政府決策管理水平不高、跨部門協調機制不健全、政策執行缺乏嚴格的績效考核與公眾參與等。具體體現在:以公共交通為導向的城市發展和土地配置模式在絕大多數城市仍停留在概念和口號階段;交通運輸規劃仍停留在“以供給為導向”的層面,未與環境保護、土地利用相協調;公共交通優先發展的財政支持、道路優先、用地優先等政策在大多數二線城市未得到實施;交通運輸部門的管理職能單一,跨部門協調的機制與動力不足。在績效考核制度建設方面,《國務院優先發展城市公共交通的指導意見》(國發【2012】64號)雖已明確提出要“實施城市公共交通發展水平績效評價制度”,但由于公共交通發展等涉及多個部門的職責,而中央層面缺少一個促進綠色出行、優先發展公共交通的議事協調機制,使得績效評價制度落實存在困難。

3 促進城市綠色出行的機遇與挑戰

3.1 促進城市綠色出行中國具有良好的基礎條件

中國仍然是機動化程度較低的國家。圖61對比了中國與其他外國家機動化進程,2010年,每千人擁有汽車數量美國為773輛高居榜首,法國、日本分別以599輛、592輛居2、3位,中國僅為59輛。相比之下,中國的小汽車相對數量非常低。

中國城市綠色出行分擔率相對發達國家非常高。中國城市綠色出行有著良好的基礎與傳統。非機動化出行

圖6 中外國家機動化進程對比 *數據來源于各國的官方網站

方式在中國城市特別是中小城市仍占主流地位(鄭州、合肥等300-1000萬人口城市,非機動化出行比例達到60%以上,超過1000萬人口的上海非機動化比例也達到25%以上,中小城市非機動化出行比例更高),非機動化出行比例遠高于發達國家(詳見圖7)。

圖7 中外不同人口規模城市的綠色出行分擔率對比*本表相關數據,中國城市數據來源于交通運輸部公交都市示范工程材料及城市交通運輸主管部門提供的材料,國外城市數據來源于網站或出國考 察時國外城市官方提供的介紹材等。

3.2 促進綠色出行中國面臨千載難逢的機會

中國促進城市綠色出行與國家生態文明、新型城鎮化、維護社會公平正義等理念與目標完全契合,也是實現城市與交通可持續發展的必然選擇。中國政府把生態文明建設放在突出位置,著力推進綠色發展、循環發展、低碳發展,形成有利于節約環保的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式,同時出臺了一系列重大舉措,將為促進綠色出行、改善空氣質量、法規制度建設和資金保障等提供強有力的支撐。

國家以綜合運輸體系建設為核心,實現運輸結構的調整和優化,將為促進綠色出行提供重要支持保障能力。國家著力構建安全便捷經濟高效綠色的綜合運輸體系,推進基礎設施暢通成網、配套銜接,運輸裝備先進適用、節能環保,運輸組織集約高效、經濟便捷,運輸服務快捷便民、公平優質,全力提高運輸服務水平,更加注重改善民生,為民眾提供多樣化的運輸選擇和高質量的運輸服務,增強促進綠色出行支持保障能力。

以信息技術為主的先進適用技術的推廣應用,將為促進綠色出行提供有力的技術支撐。以信息技術為主體的科學技術,已廣泛滲透到交通運輸的規劃、勘測、設計、施工、運營和管理等各領域,交通運輸先進適用技術與產品的推廣應用,推進傳統產業技術改造,推進交通運輸信息化和智能化建設,將全面提升交通運輸產業技術水平和綜合競爭力,為促進綠色出行提供堅強的科技支撐。

社會和民眾素質的提升及觀念的轉變,將極大促進綠色出行行動的實施。社會、民眾、媒體做綠色低碳出行的倡導者、宣傳者、踐行者的各種活動,以及人人踐行低碳生活理念、選擇綠色出行方式的自覺行動,對促進綠色出行觀念的更新以及行動的實施營造了良好社會環境。

3.3 促進城市綠色出行是對中國各級政府執政能力的嚴峻考驗

3.3.1快速城鎮化帶來的交通需求增長與公共交通供給不足的矛盾短期內破解困難

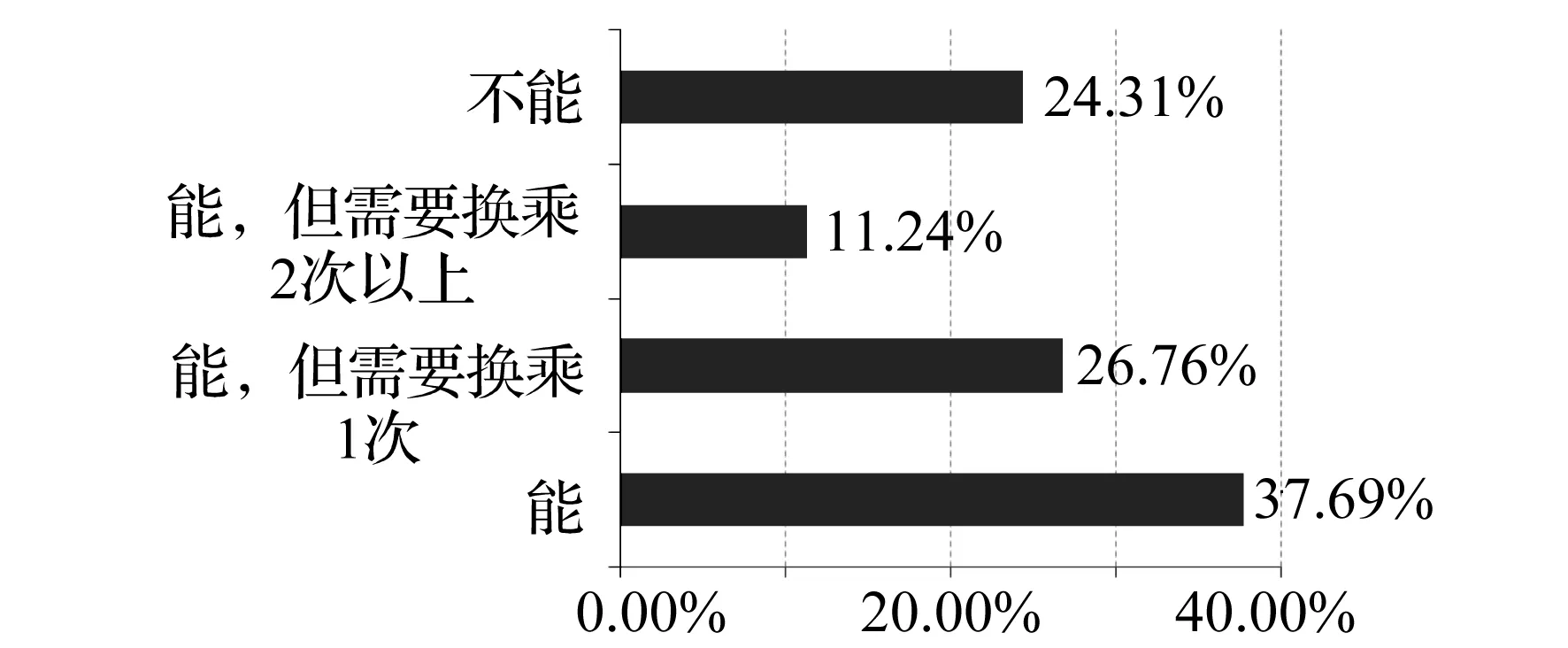

中國正在以世界空前的速度實現城鎮化,伴隨中國快速城鎮化進程,城市交通出行需求出現井噴式增長,并表現出出行總量劇增、出行頻度加大、出行距離變遠、出行需求更加多樣化等特點。中國傳統的城市交通系統習慣于被動適應城市發展需要的角色定位,沒有做好主動應對快速城鎮化的交通需求分析與服務供給準備,導致快速城鎮化帶來的剛性出行需求增長與城市公共交通供給能力增長速度不匹配,公共交通供給總量不足,公交區域與時間的覆蓋率難以達到基本公共服務均等化要求,公共交通服務水平對小汽車出行者缺乏吸引力等,制約了綠色出行方式的普及。來自全國31個省(市、自治區、直轄市)的近4000名受訪者接受了“公交是否能夠滿足通勤要求”、“城市出行小汽車快還是公交快”以及“您購車的原因是什么”等調查。有24.31%的調查對象認為公交出行方式不能滿足其通勤出行需求,有11.24%調查對象需要2次換乘才能到達上班地點(詳見圖8)。

圖8 通勤公交出行滿意程度 *數據來源:《國合會促進綠色出行調查報告》

3.3.2小汽車消費需求的快速增長與倡導綠色出行的理念沖突的矛盾將長期存在

當前,中國城市小汽車“高速度增長、高強度使用、高密度聚集”現象嚴重影響綠色出行行動。中國的綠色出行行動,其本質是一場綠色出行服務水平提升與私人小汽車消費增長的賽跑,是一場綠色出行方式與私人小汽車出行方式吸引力的大比賽。在中國大多數城市,一些有小汽車購買力的民眾正處于交通出行方式選擇的猶豫觀望時期。在目前中國城市小汽車交通還沒有成為城市出行主要方式之前,需要緊緊抓住調控的主動權和治理的最佳時機。如果中國城市綠色出行環境不能持續、顯著改善,不能盡快給潛在的小汽車消費群體提供一個有足夠吸引力的綠色出行服務系統,并采取足夠影響小汽車消費的果斷、有效的引導與控制政策,既保護民眾平等擁有小汽車的愿望,又有效抑制小汽車“三高”態勢,強化特大、大城市與中小城市小汽車合理使用的分類指導,小汽車分擔率上升的趨勢將難以遏制,中國城市也將錯過培育綠色出行主流方式的最佳時機。來自全國31個省(市、自治區、直轄市)的近4000名受訪者接受了“城市出行小汽車快還是公交快”以及“您購車的原因是什么”等調查。有61.7%的人認為城市交通出行小汽車比公交快(詳見圖9);有46.6%的受訪者回答公共交通難以滿足家庭的特殊要求是選擇購買私家車的首要原因,有35.2%的受訪者回答公交出行時間過長是其選擇購買私家車的首要原因(詳見圖10)。

圖9 公交與小汽車運行效率對比調查結果*數據來源:《國合會綠色出行調查報告》

圖10 民眾購車原因調查結果*數據來源:《國合會綠色出行調查報告》

3.3.3倡導非機動化出行、遏制非機動化分擔率快速下降的任務非常艱巨

非機動化出行方式在中國城市中仍占主流地位,但在小汽車消費的沖擊下,非機動化分擔率在中國城市下降速度較快,十年間,北京、合肥、長沙等非機動化出行比例均下降10%以上(圖11為北京市自行車分擔率變化趨勢,從1996年的62.7%下降到2010年的16.7%)。應對非機動化出行分擔率下降,中國城市面臨著非機動化出行環境日益惡化且難以短期改善、職住分離日益嚴重不利于非機動化通勤方式推廣、中等城市政府對非機動化出行重視不夠等因素制約。

圖11 北京自行車分擔率變化趨勢*數據來源:北京市交通委員會

3.3.4各級政府對綠色交通基礎設施建設與運營的財政支持保障壓力巨大

促進綠色出行,需要各級政府在基礎設施建設資金與公共交通服務運營補貼上給予大力支持。但中國仍是發展中國家,公共支出的資金總量不足,尤其是中西部地區城市,地方一般性財政收入不足,而中國城市政府需要在公共教育、社會服務、社會保障、醫療衛生、人口計生、住房保障、公共文化、基礎設施、環境保護等九個領域提供基本公共服務,很難足額保證建設綠色交通系統所需的基礎設施建設與運營資金。

3.3.5現行體制機制與城市政府決策、執行能力難以適應政府相關部門整合式推進中國城市綠色出行的迫切需要

促進綠色出行、優先發展城市公共交通是一項復雜的社會系統工程。中央政府有關部門很早就提出優先發展城市公共交通的指導意見,但是在中國城市化、機動化發展過程中,許多城市還是出現方向性的錯誤。如城市空間結構及產業布局規劃與交通發展規劃脫節、將“以車為本”作為城市交通管理目標、公共交通發展模式與城市定位不協調等等,這些失誤均與部門職能劃分不合理、跨部門協調機制不健全、地方政府決策管理水平不高、政策執行缺乏嚴格的績效考核與公眾參與等有關。當前,我國各個領域的體制機制改革均已進入深水區,每項改革都將面臨很大阻力,而政府行政能力提升、績效考核與公眾參與機制建設也需要一個循序浙進的過程,這些不利因素,均將對城市政府落實優先發展公共交通基本國策、促進綠色出行的政策制訂與實施產生極其不良影響。

4 城市交通發展國際趨勢分析

4.1 “交通引導城市發展”的理念達成廣泛共識

在能源、土地資源緊缺與城市空氣質量、生態環境不斷惡化的多重壓力下,高效土地利用與生態宜居的城市布局成為國際推崇的可持續城市發展模式,強化交通與城市空間布局、環境保護、土地高效利用的整合,繼而實現“交通引導城市發展”已成為國際趨勢。歐盟以及許多歐美國家政府通常通過規劃、土地利用和污染治理等方面的法規和指南,來鼓勵和促使地方政府采取行動。歐盟發布《“可持續城市移動性計劃”制定與實施指南》(Guidelineson Developingand Implementinga Sustainable Urbanmobilityplan),指導歐盟國家制訂與可持續城市發展目標相一致的區域綜合交通規劃。“可持續城市移動性計劃”是一個戰略規劃,它將“確保面向所有人和物的交通可達性;提高安全;降低空氣污染、碳排放和能源消耗;提高人和物的運輸效率、提高城市環境和城市設計的質量和吸引力”作為規劃目標,使得城市綜合交通規劃特別是大容量公交走廊規劃在都市圈與城市總體規劃中逐步建立起引導地位。

4.2 “公共交通+自行車+步行”成為全球公認的未來城市交通發展的主流模式

“公共交通+自行車+步行”構成的綠色交通系統在改善空氣質量、緩解交通擁堵、建設可持續城市方面正發揮著愈來愈積極的作用,因而成為全球公認的未來城市交通發展主流模式。歐盟通過“空氣質量行動計劃”來監督、引導建立“公共交通+自行車+步行”的城市綠色交通系統,法國的《大氣保護與節能法》制定了大都市區或城市交通規劃編制的6條要求,位列第1和第2的分別是“降低小汽車交通出行量”和“發展公共交通等低污染的節能型交通方式特別是步行和自行車”。法國、瑞典、英國等歐盟國家一直具有世界一流的城市公共交通系統。在歐盟政策與國家交通發展戰略引導下,歐盟國家在繼續堅持優先發展公共交通、不斷改善公共交通系統服務品質的同時,更多地致力于建設由“公共交通+自行車+步行”構成的綠色交通系統。巴黎、倫敦等城市在街道狹窄的老城區,也盡可能加寬步道,設置自行車專用道,引導市民選擇步行與自行車出行。除此之外,歐美城市還將公交換乘、多種交通運輸方式的無縫銜接及一體化發展納入規劃、體制機制設計與運輸組織管理中,以提高城市綜合交通系統的運行效率,進一步減少交通污染排放與能源消耗。

4.3 “中央引導、大區主導、城市主責”的財稅支持體系逐步形成

公共交通票價收入不可能也不應當涵蓋公交基礎設施、裝備的投資、維護以及公交企業運營等所有費用。因此,為了建立公共交通基礎設施建設與運輸裝備購置、更新等穩定的資金來源,為公交企業提供可持續的運營資金補貼以保障高品質的公交服務,世界上很多國家(地區)通過國家法律明確城市交通發展的資金來源,并建立了合理的政府間財政資金保障機制。盡管各國的資金來源不盡相同,但主要包括地方所得稅、銷售稅、與土地升值有關的稅費、停車費、車牌拍賣費以及擁堵收費、低排放區收費、道路使用者費、城市維護建設費等。巴黎市設立公共交通稅,收入用于彌補公共交通企業運營虧損;倫敦、斯德哥爾摩等城市實施交通擁堵費、差異化停車收費等,部分收入用于改善公共交通基礎設施。許多國家建立了合理的票價調節機制,新加坡、柏林、紐約等城市均將票價水平與經濟發展、社會平均工資等增長掛鉤。進入21世紀,歐美國家傾向于把城市交通投融資權力下放給地方,中央政府主要提供一定比例的資金,用于引導地方政府的投資行為,投資范圍主要包括大型公共交通基礎設施建設及節能環保型運輸裝備的購置與更新等,但資金的使用必須符合規定的要求。如美國的《清潔空氣法案》(theCleanAirAct)規定了交通發展與空氣質量目標一致性的規則,要求保證美國交通運輸部公共交通管理局(FTA)批準和提供資金的公共交通建設項目與運營活動必須符合改善空氣質量的目標。

地方政府則普遍采取“合同+績效考核”的公共交通企業運營監管模式,即與公交企業簽訂購買服務或特許經營合同,通過服務質量績效考核決定對公交企業的運營補貼與績效獎罰額度,以保障公交企業能夠提供穩定的、符合合同規定的質量要求的公共交通服務。

4.4 交通需求管理成為促進城市交通綠色發展的重要手段

國際上普遍認同:市民具有平等使用城市不同交通模式的權利,包括小汽車擁有和使用。但當城市擁堵和污染時,應把優先權給予高效、低污染的綠色出行方式。在這種情況下,在一些特定區域和時間,在相對公平的基礎上,小汽車擁有和使用需要被限制。因此,通過經濟手段調節控制小汽車的保有與使用以達到緩解城市交通擁堵、降低交通污染排放的目的,已經成為歐盟可持續城市交通發展的重要政策,并具有與優先發展公共交通與慢行交通政策同等的地位。一些歐盟國家還規定,將交通需求管理作為區域或城市交通規劃必須涵蓋的內容,瑞典等國家還從法規層面確立了擁堵收費的合法性以及擁堵收費所得的用途。差異化停車政策、低排放區設立、擁堵區域收費等措施在歐盟很多國家城市都得到有效實施并取得很好效果,未來各種交通需求管理措施將在世界范圍得到更廣泛的實施。

4.5 城市單一運輸管理體制逐步地被綜合交通管理體制所替代

為適應交通引導城市發展、城市居民出行基本服務均等化、優先發展“公共交通+步行+自行車”綠色交通、緩解城市交通擁堵、降低城市交通污染排放等日益多元化的目標與任務要求,許多國家的交通管理體制、機制與職能重點都在從單一運輸方式的管理,向強化綜合管理與區域協調方向轉變。突出表現在大都市圈(市鎮群)等區域性交通管理機構與協會組織在區域交通規劃編制、交通基礎設施與裝備的投融資、交通運營管理與維護監管等方面的作用得到加強,交通運輸方式的銜接、交通領域的節能環保、交通信息的整合利用、與公安部門聯合處置交通事故與應急事件等綜合管理內容逐步成為交通運輸部門的管理重點。法國交通運輸部均成立了ITS工作組,參與“生態稅”、“公交優先”、“智慧出行”、“空氣質量計劃”等國家級項目實施,倫敦交通局成立了地面運輸與交通運營中心(Surface Transportand Traffic Operations Centre,即STTOC),值得一提的是,STTOC創新性地將倫敦警察局負責交通事故應急與處理的機構、職能及人員融入該中心中,實現了交通部門與公安部門從協同機制到協同工作的質的飛躍。除此之外,各種性質與功能定位的協會機構也在綜合交通規劃編制、運營組織、區域交通發展協調等方面發揮了重要作用。法國由各相關市鎮議員組成的“城市交通管理委員會”(AOTU),從各市鎮政府中分離出來對城市公共交通網絡的建設與管理實務實施統一管理。德國的區域(州級或城市級)交通運輸協會(Regional Transport Alliances,即RTA)在制訂可持續交通規劃、協調區域能力建設和服務質量方面扮演重要的角色。

4.6 社會公眾城市交通規劃與政策制訂的參與度不斷加強

城市交通服務的廣泛性,決定了城市交通發展目標必須得到城市中大多數居民的支持才能夠得以實現。因此,歐盟的交通政策將公眾參與的重要性放到前所未有的高度。2006年斯德哥爾摩在中心城區交通擁堵試點區收費一年后,采取了全民公投的方式,由市民自主決定是否繼續實施交通擁堵區收費,后以52%的支持率使得該項政策得以繼續實施,巴黎《城市交通規劃》(PDU)*法國《城市交通規劃》的編制,主要遵循9條準則,其中一條即“激發巴黎市民參與公共交通規劃決策的責任感”,公眾參與決策的成功案例使得地方政府認識到,邀請公眾參與公共交通規劃以及交通需求管理政策制訂,不僅減輕了政府決策制訂與實施的壓力,還能激發城市居民對城市交通發展的理性思考,增加城市居民綠色出行的自覺性與積極性,這使得各國國家與城市政府在規劃與政策制訂的過程中,愈來愈多地鼓勵公眾參與。

4.7 信息技術在城市交通發展方式向綠色轉型中發揮越來越重要的作用

發達國家的城市交通已經進入精細化管理階段,信息化在推進城市交通精細化管理中正在扮演愈來愈重要的角色。在歐美國家,無論是城市交通規劃編制、交通政策制訂、公交運營與監管管理、停車管理、擁堵收費、低排放區收費、交通信息服務等,無不依賴不斷完善的城市交通、環境模型以及各種新的信息產品、軟件技術的支撐。各級政府愈來愈認識到信息化對城市交通的重要作用,在信息資源采集與共享機制建設,以及信息化機構設置、人員配置方面都給予了極大的支持。可以預見,未來信息技術在城市交通領域的應用將更加深入與廣泛。

5 促進城市綠色出行的目標與策略

5.1 中國城市綠色出行的目標設定要求

實現全面建成小康社會的目標,要求交通發展的成果惠及全體人民,加強和改善公共交通服務,首先要體現社會公平,保障所有群體的出行基本需求,同時盡可能滿足民眾優質出行服務需求:兼顧個性化的更高層次的出行服務需求。讓處于溫飽階段的人群:走得了、走得安全;讓小康階段的人群:走得好、走得快、走得舒適;讓富裕階段的人群:以選擇綠色出行為時尚,愿意放棄小汽車。

隨著中國快速城鎮化和機動化,交通擁堵、環境污染,能源緊缺等問題也日益突出,快速發展的新型城鎮化,必須以提高民眾的生活便利與舒適度為出發點和落腳點,堅持“集約、智能、綠色、低碳”方針,提高質量,趨利避害,遏制以交通擁堵和環境污染為特征的“城市病”的不斷蔓延,建設經濟、社會和環境協調發展的綠色宜居城市,創造人與自然和諧共存的環境。

5.2 中國促進城市綠色出行的愿景

中國政府明確提出未來要“走集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮化道路”。新型城鎮化是建設生態文明、實現社會公平目標的重要平臺。而現代化的城市綠色交通系統有助于城市經濟發展和社會公平,對環境影響小,可以將交通事故率,特別是危及行人的事故率降到最低。這樣一個城市交通系統將具有:綠色出行高吸引力。銀行家、政府高官和清潔工都將愿意乘坐地鐵、快速公交或公共汽車,以及步行和自行車出行;小汽車低使用率。公車規模和私家車用于通勤、購物等出行的需求最大限度減少,小汽車使用得到有效抑制。這就是中國城市綠色出行的愿景。

5.3 綜合施策促進中國城市綠色出行

促進城市綠色出行,中國必須按照“公交引導城市發展、加大綠色出行供給、強化交通需求管理”三大原則,實施“避免、轉移、改善、提高”的策略,并根據中國城市規模與城市交通發展階段特點,對中國城市促進綠色出行按四類實施分類指導。

5.3.1避免、轉移、改善、提高

促進中國城市綠色出行、改善空氣質量的策略可以概括為:“避免、轉移、改善、提高”。

“避免”是指:對出行的基本需求實行有效調節,盡量減少出行的產生,消除或減少非必要的出行需求,減少剛性出行量。“轉移”是指:一是形成覆蓋更廣泛、銜接更順暢、安全更可靠、服務更優質的城市公共交通系統,滿足民眾多樣化的出行需求,促使民眾在出行方式選擇階段,轉移到優先選擇公交、自行車/步行等綠色的出行方式上來;二是按照每位交通工具的使用者都應為其所產生的環境污染及經濟消費支付相應費用的原則,使小汽車出行承擔必須的高資源占用、高能耗、高排放外部成本,促使小汽車出行向綠色出行轉移;三是使用行政、技術手段,影響交通參與者對交通方式、時間、地點、路線的選擇,最大限度削減高峰流量,實現出行需求時間、空間的轉移,促使供需平衡。

“改善”是指:一是改善公共交通服務能力、裝備水平、智能化管理水平和服務質量,使“行車慢、候時長、乘車擠、信息差”等問題明顯緩解,公共交通吸引力明顯提升,讓居民愿意乘公交、更多乘公交;二是改善自行車/步行等慢行交通的出行環境,保障自行車/步行的基本路權,推進慢行出行系統的發展;三是改善出租汽車信息化服務水平,改變以巡游為主的營運方式,提高出租車里程利用率,促進節能減排;四是改善城市公眾出行信息服務,逐步整合公共交通、民航、鐵路、公路等各種交通運輸方式的信息資源,基本實現向社會提供全方位、跨方式、跨地區的一站式信息查詢服務。五是控制交通工具的燃料限值和尾氣排放標準,采用清潔能源車輛,從源頭上減少機動車尾氣排放水平。

“提高”是指:一是提高全社會公眾對綠色出行的認識,加強促進綠色出行的社會公眾參與力度,營造綠色出行的文化氛圍;二是提高交通行業從業人員業務能力、責任心和文明建設水平,為綠色出行提供強有力的保障。

5.3.2實施分類指導

根據中國不同城市的規模、經濟社會發展水平、城市交通系統運行現狀、空氣質量現狀、地理及氣候特點等,對地方政府促進綠色出行行動實施分類指導。分類指導的主要內容包括:①因地制宜構建與城市發展目標相協調的綠色交通模式;②對于特大型城市或有條件的大城市,重點發展大容量公共交通;③鼓勵城市根據自身特點發展個性化的公共交通服務(定制公交、商務公交等);④根據城市特點明確步行及自行車出行在城市綠色交通系統中的功能定位,持續改善慢行交通出行環境,增強非機動車出行與公共交通出行間的換乘便捷性;⑤根據城市特點實施相應的小汽車購買與使用政策;⑥根據城市需求設立擁堵及空氣質量管控區等。

6 促進城市綠色出行的政策措施建議

中國政府明確提出未來要走“集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮化道路”。促進城市綠色出行將成為中國城市走新型城鎮化道路的重要抓手。盡管中國城市還普遍具有很高的綠色出行比例,但并未建立起現代化的城市綠色交通系統。這并不是中國政府缺少發展城市綠色交通的意識,更深層的原因是中國的城市與交通缺少協同發展機制,中央缺乏引導資金、地方公共交通的財政保障相對不足,行政執行力不強等。中國政府應按照“公交引導城市發展、加大綠色出行供給、強化交通需求管理”三項原則,實施“避免、轉移、改善、提高”策略。為此,中央政府需要認真審視促進城市綠色出行在中國發展戰略綠色轉型中的定位、政策與工作重點,高度重視政府跨部門職能與目標的協調與配合,通過財政杠桿加強中央對地方促進城市綠色出行的影響力,對中國城市促進綠色出行實施分類指導,強化對地方政府城市交通系統建設的監督、考核。具體建議如下:

6.1 國務院在建設生態文明與走新型城鎮化道路的國家戰略框架下,出臺《中國城市綠色出行實施綱要》,指導地方政府加強城市規劃與交通、環境、土地利用規劃的協調,加快建立現代城市綠色交通系統

中國特大城市和大城市在機動化程度相對較低的階段就出現較為嚴重的交通擁堵與空氣污染,很大原因是由于城市總體規劃與交通、環境、土地利用等脫節。

建議國務院出臺《中國城市綠色出行實施綱要》,指導城市建立現代化的綠色交通系統。現代化的綠色交通系統具有四個特征:①對不同社會階層群體均具有吸引力的、低排放的、高運營效率的公共交通系統;②對城市普通居民與特殊群體(殘疾人、老年人、兒童等)均適宜的步行與自行車出行環境及無縫換乘的便利條件;③與城市發展相適應的小汽車使用管理措施;④高效土地利用的、生態宜居的城市發展布局,便利的工作與生活服務條件,較低的時間與經濟成本。

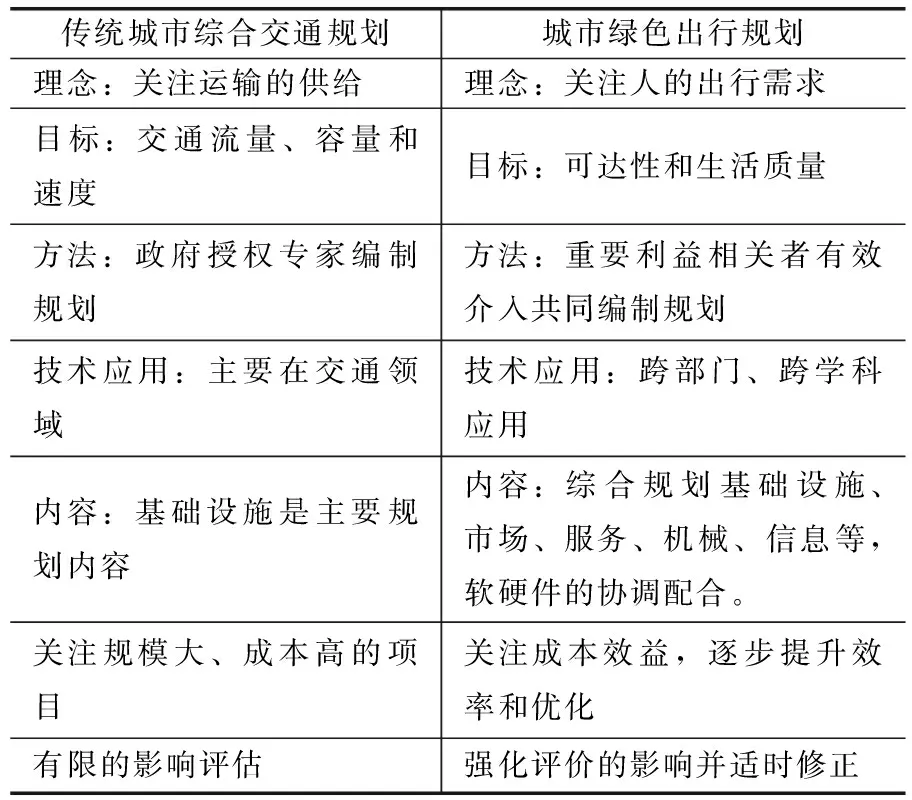

表3傳統城市綜合交通規劃與城市綠色出行規劃的理念、目標、方法等比較

6.2 中央政府需確保地方城市能夠籌集足夠的、可持續的地方資金,使得城市公共交通企業有足夠的資金支持,并針對某些項目提供專項資金

中國城市的綠色出行基礎設施建設投入嚴重不足,中國很多城市實施低于成本的票價政策,但政府補貼又不能及時到位,公交企業無法得到足夠的資金支持,難以持續保持高品質的、穩定的公共交通服務。

建議增加地方公共交通發展資金來源,并將其作為一種常態化的財政保障工具。資金來源包括地方所得稅、銷售稅、與土地升值有關的稅費、停車費、車牌拍賣費以及未來可能征收的相關費用(如擁堵收費等),道路使用者費、城市維護建設費等。

建議中央政府明確對地方政府財政支持的引導性資金來源。一是中央對地方均衡性轉移。即:在財政部每年度的“中央對地方均衡性轉移支付辦法”中增加“公共交通標準財政支出項”;二是建議國家設立“城市促進綠色出行引導性專項資金”。資金來源可考慮實施成品油稅費改革形成的財政收入、車購稅基期年以后的增量部分、國家擬加大排污費征收力度取得的增量資金等;三是從城市公共交通燃油補貼自2009年以后的增量部分中提取一定比例,用于獎勵公共交通發展效果好的城市。四是改燃油稅從量計征為從價計征,增加燃油稅收入,并優化“增長性補助轉移支付”資金分配公式。中央資金重點支持以下領域:大容量公共交通、慢行交通、綜合客運樞紐等基礎設施建設,節能型運輸裝備購置與更新,智能公交建設等領域。

專欄2:國際案例-公眾參與交通擁堵政策實施決策

瑞典從上世紀90年開始提出在斯德哥爾摩交通擁堵嚴重的中心城區收取擁堵費的設想,2006年斯德哥爾摩市開始試行擁堵收費,市中心交通擁堵情況得到有效緩解。試點一年后,斯德哥爾摩市采取全民公投的方式,決定是否繼續實施擁堵收費政策。公投結果,52%的市民同意繼續實施擁堵收費政策。從2007年起,瑞典通過立法允許地方政府根據城市需要收取擁堵稅,目前,斯德哥爾摩市贊成擁堵收費的市民比例約為60%~70%,瑞典其他擁堵較為嚴重的城市也在醞釀通過全民公投方式實施擁堵收費政策。

建議發改委、交通運輸部、財政部加強對中國不同類型城市的公共交通成本核算與票制票價形成機制的分類指導,扭轉過度追求低票價造成的城市公交企業嚴重虧損狀況。通過將公共交通列入《國家計委和國務院有關部門定價目錄》,將公共交通納入全國政府定價行業成本監審體系,研究制定公共交通運價調價辦法,指導地方政府與公交企業簽訂購買服務或特許經營合同,保證公交企業按合同要求提供穩定的、高品質的公共交通服務;指導地方政府建立科學的成本-票價-補貼-服務質量聯動機制,以確保地方政府部門能夠根據企業服務質量及企業經營收益變化對票價或政府補貼資金進行及時、合理的調整。

專欄3:國際案例-美國聯邦政府公共交通資金來源

美國聯邦政府1956年設立“公路信托基金”,1982年在該基金下設立了公共交通賬戶,把聯邦燃油稅從每加侖4美分提高到9美分,并規定把其中的1美分存入新設立的“公共交通賬戶”,該賬戶資金可支持公共交通基礎設施建設所需資金的50%以上,其余部分由州、城市二級政府承擔。

建議財政部建立促進綠色出行中央財政資金使用管理制度,加強資金使用的監管與績效考核。確保該專項資金的申請與使用以提高城市綠色出行分擔率為目標,與綠色出行相關規劃進行捆綁,要求申請該資金的大型公共交通基礎設施建設項目必須進行成本效益分析和考慮替代方案。

6.3 國務院制定《關于小汽車和道路空間合理使用的指導意見》,指導不同類型城市綜合運用各種政策工具,正確引導和調控小汽車的公平擁有與使用

中國許多城市的私人小汽車占用了更多的道路資源而在使用時的費用非常低,導致小汽車的高強度使用,造成交通擁堵與交通空氣污染,降低了綠色出行方式的吸引力。

建議國務院制定《關于小汽車和道路空間合理使用的指導意見》。核心內容包括:一是保證道路資源的公平分配和使用;二是改革公車制度,將公車的范圍從行政機關擴大到事業單位、國有或國有控股企業的小轎車。嚴格控制公車的數量,加大公車使用的限制范圍,在城市空氣污染嚴重的情況下,實施公務車限行措施;三是采取差別化停車收費,對政府機關,企、事業單位及社會團體,取消內部免費停車位,并按社會化停車收費標準進行收費;四是在特大、大城市積極推進擁堵區域、擁堵時段的小汽車使用收費,并根據城市需要實施合理的限購限行措施;五是指導不同類型城市因地制宜,選擇與城市特點與交通發展階段相適應的政策組合工具。

政策實施預期效果評估:針對在擁堵區域實施提高停車費政策所做的預期調研顯示,93%以上的受訪者認為擁堵區域停車費用增加會對小汽車出行產生影響。說明實施差異化停車政策對抑制擁堵區域小汽車出行會有明顯效果(圖12)。

針對實施限號限購政策所做的調研顯示,有約80%的受訪者認為限號限購政策會對小汽車增長產生影響。其中,認為限號會抑制小汽車增長的比例約為25%,認為限號會促使人們買第二輛車的比例為32%,提示政府要慎重實施限號政策(表4)。

表4 限號限購的政策實施效果模擬評估

表4 限號限購的政策實施效果模擬評估

影響情況人數占比限號有一定影響,有人會考慮買第二輛124532.03%限號有一定影響,有人會選擇不買車96324.77%限購有影響89923.13%限號沒有影響53913.87%限購沒有影響2416.20%

圖12 提高停車費政策效果模擬評估 *數據來源:《國合會綠色出行調查報告》

6.4 健全機構,強化協調、績效考核與問責機制,鼓勵公眾參與

中國各級政府無論中央還是地方,均缺乏促進綠色出行相關部門間的協調機制,同時,城市客運機構管理力量薄弱,以及缺乏監督、績效考核與問責制度,導致城市規劃與交通發展、環境保護以及土地利用等政策缺乏一致性與連續性。

建議設立由副總理級領導牽頭的促進城市綠色出行協調機制。負責全國城市(區域)綠色出行的戰略、規劃和制度的頂層設計以及緩解交通擁堵、改善全國空氣質量等重大實踐活動的組織協調,確保城市交通發展與土地利用、環境保護目標的一致性;強化經濟區(長三角、珠三角、京津冀等)、城市群、都市圈等區域交通一體化規劃與交通需求管理政策協調職能。

建議交通運輸部組建城市客運管理局。該機構可作為國家促進城市綠色出行協調機制的辦事機構。以加強區域交通規劃與環境保護、土地利用的協調,強化交通擁堵與交通空氣污染治理、智能公交等綜合性職能。加強經濟區與中心城市公共交通發展水平指標數據的監測與評價,公平、有效地制訂或調整國家對地方公共交通發展的指導性政策與措施。

建議地方相應成立區域或城市促進綠色出行協調機制。在中央政府指導下,按照精簡、統一、效能的原則,借鑒深圳、珠海*http://epaper.oeeee.com/N/html/2013-06/19/content_1877774.htm經驗,調整優化本轄區交通運輸管理體制機制,推進有利于促進城市綠色出行的城市綜合交通運輸管理體制改革,強化擁堵與交通污染治理、交通信息整合利用、教育與推廣活動、交通事故與交通應急事件處置、交通投融資及公交企業運營監管等綜合與協調職能。

建議強化績效考核與問責機制,鼓勵公眾參與。國務院委托交通運輸部建立國家中心城市綠色出行指數監測與發布機制,省級政府指導城市建立綠色出行指數監測與發布機制;組織相關部門開展中心城市公共交通發展水平績效評價;將綠色出行水平評價結果作為政府官員績效考核與升遷考評的依據。指導地方政府建立城市交通規劃編制、交通需求管理政策制訂(包括限行、限購、擁堵收費、設置低排放區等)的公眾參與決策機制。

6.5 國家層面加快《城市公共交通條例》、《大氣污染防治法》等相關法律法規制修訂工作,為各級政府依法履行促進綠色出行相關職責提供權威依據

中國一直缺乏城市公共交通領域的行業法規,導致城市發展與交通發展、環境保護脫節,中央和地方的交通與環保部門各自開展工作,缺少聯動機制。《城市公共交通條例》、《大氣污染防治法》已經列入國務院立法工作計劃。這是解決上述問題的一個很好機會。

建議加快出臺《城市公共交通條例》。在條例中強化城市總體規劃、控制性詳細規劃與城市公共交通規劃的銜接;強制要求開展交通影響評價,并建立相應的懲罰機制;將交通需求管理及交通安全作為城市公共交通規劃內容之一。

建議在正在修訂的《大氣污染防治法》相關條款中強化對城市交通污染排放的控制要求。在城市交通規劃中明確城市交通污染排放物的控制目標;建立城市交通污染監測體系;要求中央財政資金使用必須與城市交通污染排放控制目標實現情況掛鉤,確保交通發展和環境空氣質量目標保持一致等。允許地方政策實施擁堵收費、低排放區收費政策,收取費用用于步行、自行車或公共交通發展。

6.6 中央組織實施《城市促進綠色出行示范工程》,選擇不同類型城市開展實踐活動,總結經驗,指導城市建立現代綠色交通系統

中國城市在城鎮化和機動化快速發展的過程中,缺少綠色出行的成功實踐以指導城市建設現代化的綠色交通系統。

建議中央政府將國際經驗與中國城市促進綠色出行實踐相結合,組織實施城市綠色出行新方法、新途徑的示范項目。國務院責成交通運輸部牽頭,組織相關部門選擇典型城市開展以下試點實踐活動:一是開展“城市道路資源優化配置”示范。選擇典型城市新城區建設與老城區改造項目,對步行、自行車、公交與小汽車實施道路資源合理配置,讓選擇步行、自行車的人群出行更安全、舒適;二是實施“公交不堵”工程。優先保障公交路權,實現公交暢通。提高公共交通供給能力,建立差異化公共交通服務。讓不同社會階層的群體愿意乘坐公交車;三是設立“擁堵污染控制區”。在北京、上海等特大城市設立試點“擁堵污染控制區”,探索“擁堵污染控制區”的設立范圍、收費標準等,編制《城市中心區擁堵污染限行區設立條件》等國家標準。四是試點建立“交通污染監測與發布機制”。選擇京津冀、長三角地區及典型城市進行試點。