在法律與文化之間:對龍脊山場糾紛個案的法人類學(xué)考察*

羅 波

長期以來,秩序在法律的理論探討中居于核心地位,秩序問題也是一個被反復(fù)討論而歷久彌新的話題,法律與秩序之間似乎有某種天然的內(nèi)在聯(lián)系。如法律中心主義認(rèn)為國家是規(guī)則和執(zhí)行活動的主要淵源[1](P167),而極端的法律邊緣論對國家法律全盤否定。這兩種不同的法律秩序觀與國家/社會二元分析框架相對應(yīng),而事實(shí)上學(xué)界致力于超越這種二元對立的分析框架*對此,張佩國進(jìn)行了很好的歸納也提出了自己的見解。參見張佩國:《鄉(xiāng)村糾紛中國家法與民間法的互動》,載《開放時(shí)代》2005年第2期。。筆者認(rèn)為鄉(xiāng)村社會的法律實(shí)踐遠(yuǎn)非二元對立模式所能涵括,它既是一個集歷時(shí)性與共時(shí)性于一體的連續(xù)性整體,也是地方社會人們?nèi)粘I顑?nèi)在邏輯以及地方秩序的再生產(chǎn)過程。對此進(jìn)行分析不僅能揭示鄉(xiāng)村社會的法律實(shí)踐與社會秩序重建過程,也能呈現(xiàn)出正式規(guī)則與非正式規(guī)則間的互動關(guān)系,還能超越簡單的二元對立法律秩序觀。如此,本文運(yùn)用延伸個案方法*朱曉陽對延伸個案方法做了很好的介紹與應(yīng)用。參見朱曉陽:《“延伸個案方法”與鄉(xiāng)村秩序》,載《中國社會科學(xué)評論》第2卷,北京:法律出版社,2004年版。對廣西龍脊的山場糾紛從糾紛前歷史、糾紛解決過程以及糾紛后果三個階段進(jìn)行分析,討論以下問題:一是糾紛是如何產(chǎn)生的?二是地方秩序通過糾紛如何再生產(chǎn)?三是糾紛后是什么因素致使鄉(xiāng)村秩序得到整合,法律亦或其他?通過個案研究,筆者試圖呈現(xiàn)少數(shù)民族鄉(xiāng)村社會的法律實(shí)踐過程。

一、糾紛前的歷史

龍脊村位于廣西龍勝和平鄉(xiāng)東北部,共有廖家寨、侯家寨、平段、平寨、巖灣、巖板、巖背、七星8個寨子。其中廖家寨、侯家寨、平段、平寨統(tǒng)稱古壯寨,分別由廖姓、侯姓、潘姓三姓壯族組成。龍脊山場糾紛就發(fā)生在廖、侯兩寨之間。任何結(jié)果的發(fā)生都是有一定原因的,此處的前歷史包括兩個方面,其一是糾紛前兩寨總體關(guān)系,其二是引發(fā)糾紛的社會背景。

1.糾紛前兩寨總體關(guān)系

龍脊最初指古壯寨背后的龍脊山脈,后漸漸演化成山脈附近村寨的統(tǒng)稱。當(dāng)下龍脊村為官方話語中一個行政村的名稱,但在民間觀念中,龍脊歷來涵括龍脊十三寨。廣義龍脊是兼自然地理和經(jīng)濟(jì)文化一體的單元,這種格局一直延續(xù)到新中國成立后,其政治上一度也是自成一體的單元。地理、經(jīng)濟(jì)文化、政治上的聯(lián)系使得兩寨在山場糾紛發(fā)生前維系著松散的“和”與“分”的關(guān)系。“和”主要表現(xiàn)為:一是兩寨間有較強(qiáng)的異姓認(rèn)同。目前廖侯兩家對誰最先到達(dá)龍脊的時(shí)間說法不一,但兩寨都認(rèn)為他們祖先是從廣西慶遠(yuǎn)府遷來,“他們的遷徙時(shí)間路線,據(jù)廖姓侯姓族譜以及民間口耳相傳,所說基本相同[2](P86)。共同的祖源記憶拉近了兩姓間的文化距離,增強(qiáng)了彼此的異姓認(rèn)同。宗教信仰方面,莫一大王是兩寨共同信仰的神。二是生存空間的共享。如兩寨田地呈犬牙交錯分布,形成“你中有我,我中有你”的局面。在“人飲工程”實(shí)施之前,兩寨共享水源,而且兩寨許多山場歷來并無明確界線。三是雙向的婚姻親屬關(guān)系。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),現(xiàn)廖、侯兩家約有近1/5的家庭有親屬關(guān)系,遇到修房、紅白喜事等會相互幫助。但各寨間也具有較強(qiáng)的獨(dú)立性,寨子是他們生產(chǎn)生活的基本單位,人們?nèi)粘I钤谡镞M(jìn)行,每個寨都有寨內(nèi)自然領(lǐng)袖即寨老,寨內(nèi)事務(wù)一般由寨老在寨內(nèi)處理。1949年前,寨寨間糾紛就由龍脊十三寨大寨老處理。新中國成立后,國家的鄉(xiāng)村政權(quán)組織取代原有十三寨聯(lián)盟,國家權(quán)力下滲到各村寨,村級組織及國家機(jī)關(guān)成為處理寨寨間較大糾紛的機(jī)構(gòu),但各寨仍具有很強(qiáng)的獨(dú)立性,寨內(nèi)事務(wù)盡可能在寨內(nèi)處理,社節(jié)、莫一大王的祭祀都是分寨進(jìn)行,這也使得兩寨有一定的疏離。

2.社會背景

如前所述,糾紛發(fā)生前雙方都曾在此山場放牧與零星耕種,兩寨相安無事,但金礦的發(fā)現(xiàn)打破了過去的平靜。這與兩寨的貧困現(xiàn)實(shí)有很大關(guān)系。20世紀(jì)90年代初,龍脊百姓生活仍十分貧困。在此背景下,山場金礦的發(fā)現(xiàn)無疑成為古壯寨人迅速致富的途徑之一。于是大家紛紛開始挖金礦,但無序的競爭引發(fā)廖侯兩寨人的“領(lǐng)地”矛盾。為了改變貧困的現(xiàn)狀獲取更大的經(jīng)濟(jì)利益,廖侯兩寨爭相宣稱擁有該山場的所有權(quán)。按照廖家的說法,山場內(nèi)有的林木一直由他們經(jīng)營,并且有1982年“林業(yè)三定”時(shí)縣政府核發(fā)的自留山證明。而侯家則認(rèn)為廖侯兩家并不在同一地放牛,他們在該地種植旱地作物,“農(nóng)業(yè)學(xué)大寨”時(shí)還在該地開墾了新田。雙發(fā)爭執(zhí)不下,糾紛由此發(fā)生。

二、糾紛的調(diào)解與訴訟

糾紛作為一種普遍的社會現(xiàn)象,它意味著對現(xiàn)存秩序的破壞。為防止糾紛擴(kuò)大化、惡性化,糾紛解決機(jī)制應(yīng)運(yùn)而生。如將糾紛解決方式分為私力救濟(jì)、社會救濟(jì)與公力救濟(jì)三種類型的話,那么三種救濟(jì)方式都介入本糾紛的解決。

1.私力救濟(jì)

人類學(xué)研究中介紹了一些使用暴力、巫術(shù)、魔術(shù)以及和解與妥協(xié)等形式的私力救濟(jì)[3](P37),但就本糾紛而言,兩寨的獨(dú)立性使得雙方迅速成為相對立的主體,原有的寨際聯(lián)系也擋不住巨大經(jīng)濟(jì)利益的誘惑。妥協(xié)、和解等私力救濟(jì)方式都不能使雙方退讓,不過雙方并沒有采取暴力手段來迫使對方屈服。在此情形下,第三方的介入非常有必要。

2.社會救濟(jì)

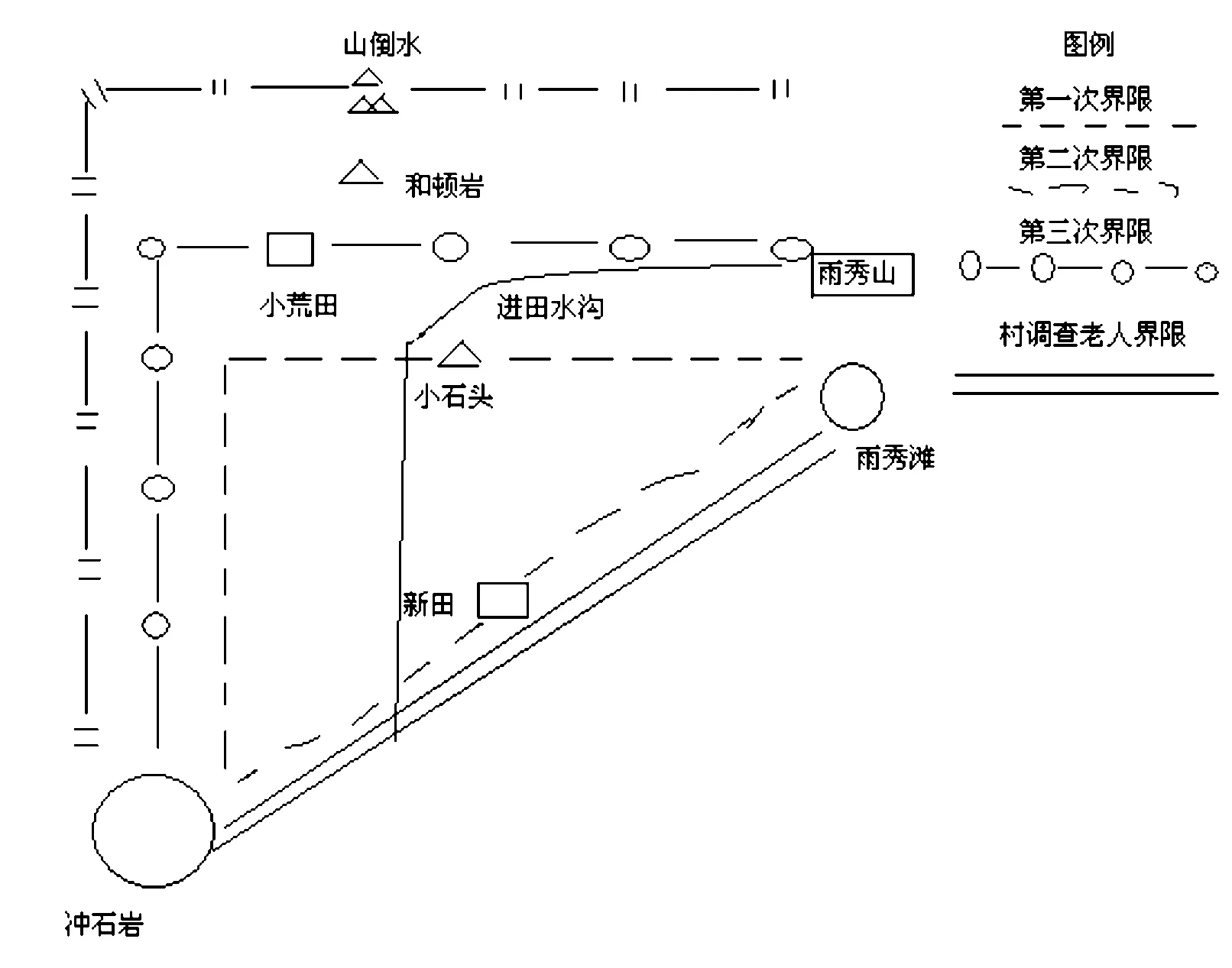

社會救濟(jì)的特征是第三方不具公權(quán)力色彩且是中立的,村公所的調(diào)解屬于一種社會救濟(jì)。村公所曾先后3次召集兩寨參加調(diào)解,但雙方對三次界線(具體界線見圖一中第一、二、三次界線)都存在異議。廖家認(rèn)為“村公所都是侯家的人”導(dǎo)致村公所沒有公正地依據(jù)歷史與現(xiàn)實(shí)的依據(jù)劃定山場界線,所以他們不能接受調(diào)解結(jié)果。

3.公力救濟(jì)

公力救濟(jì)包括行政調(diào)解與司法訴訟兩種。已有的私力救濟(jì)與社會救濟(jì)的失敗表明兩寨糾紛很難調(diào)和,他們轉(zhuǎn)而求助于國家公共權(quán)力。首先是鄉(xiāng)人民政府的調(diào)解。鄉(xiāng)人民政府接到調(diào)解請求后便派工作人員與兩寨負(fù)責(zé)人上山踩界,并于1990年8月下發(fā)了有雙方簽字的調(diào)解書(又稱“90協(xié)議”)。該協(xié)議主要與金礦開采、山場界線(如下頁圖1第四次界線所示)及劃界后雙方的權(quán)利與義務(wù)有關(guān)。但協(xié)議下發(fā)一個月后廖家上山挖界的行為導(dǎo)致侯家不滿,他們以界線影響放牧為由再次向鄉(xiāng)政府投訴。不過,鄉(xiāng)政府的再次調(diào)解沒能使雙方妥協(xié),他們便尋求縣人民政府及人民法院的支持。縣糾紛調(diào)處辦公室調(diào)查后于1992年10月作出了山場界線的行政確權(quán)。廖家對此不服,便向縣人民法院提起行政訴訟。縣法院于次年3月以縣人民政府糾紛調(diào)處辦公室的行政行為適用法律、法規(guī)有誤為由,撤銷該辦處理決定并要求其重新做出確權(quán)。該辦于1993年9月第二次做出行政確權(quán),廖家再次提起訴訟,而縣法院于1994年12月再次撤銷了該辦的行政行為。2個月后,該辦下發(fā)一份復(fù)函,要求兩寨繼續(xù)履行“90協(xié)議”, 并稱如再有糾紛要求自行調(diào)解或以民事糾紛直接提起訴訟。這表明行政機(jī)關(guān)對此糾紛也有點(diǎn)無能為力。但1996年11月該辦又做出第三次確權(quán)決定。于是,廖家寨第三次提起行政訴訟。1997年5月縣人民法院作出維持縣政府處理決定的判決。但廖家對法院的判決還是不服,便上訴至桂林市中級人民法院,但桂林市中級人民法院最終做出了維持原判的判決。盡管如此,廖家還是不依不饒地向桂林市中級人民法院提起了行政申訴,不過這并不能使他們挽回?cái)【帧S捎谑切姓V訟,所以本糾紛中國家行政機(jī)關(guān)的行政行為特別是他們對劃界證據(jù)的采納直接影響糾紛的走向,也影響兩寨對法院判決的解釋。

圖1 村公所三次劃界、與鄉(xiāng)政府劃界圖

4.劃界證據(jù)與法律代理人

糾紛雙方都宣稱擁有山場的所有權(quán),所以如何劃界是本案走向的關(guān)鍵,而有關(guān)界線的證據(jù)則是關(guān)鍵之關(guān)鍵。在雙方你爭我奪的情境下,每一次劃界都可能引發(fā)不同的反響。兩寨更不可能在最終判決之前撤訴,因?yàn)槌吩V意味著主動認(rèn)輸,會對兩寨長遠(yuǎn)關(guān)系產(chǎn)生更大的破壞,畢竟兩寨人都承擔(dān)不起主動認(rèn)輸?shù)拇鷥r(jià)。特別是隨著糾紛的進(jìn)展,金礦漸漸被挖空,即便贏的一方也無法從中獲得所期盼的經(jīng)濟(jì)利益,但雙方還是選擇不斷進(jìn)行訴訟。因?yàn)殡p方不僅爭利而且斗氣,雙方都不愿意在勢頭、面子上輸給對方。可見,本糾紛不僅涉及經(jīng)濟(jì)利益,更與兩寨的“面子”有關(guān)。第二是法律代理人的作用。法律代理人利用《行政訴訟法》、《民法通則》、《廣西壯族自治區(qū)穩(wěn)定山權(quán)林權(quán)、落實(shí)生產(chǎn)責(zé)任制暫行規(guī)定》及《廣西壯族自治區(qū)關(guān)于處理土地山林水利糾紛的情況報(bào)告》等法律規(guī)范為當(dāng)事人辯護(hù)。如廖家認(rèn)為雙方達(dá)成的“90協(xié)議”按照《民法通則》是有效的,而縣糾紛辦不顧該協(xié)議條款將屬于廖家的山林劃給了侯家的行為是違法行為。在這里,正式規(guī)范不僅是公權(quán)力機(jī)關(guān)做出決定的主要依據(jù),也是糾紛雙方競爭使用的資源。

5.對村寨秩序的影響

持續(xù)的調(diào)解與訴訟使得寨際關(guān)系直落千丈,寨際沖突也一觸即發(fā),兩寨呈現(xiàn)出整體性對立局面。一是兩寨間往日協(xié)作關(guān)系中斷。糾紛爆發(fā)后,兩寨把主要精力都放在糾紛的調(diào)解與訴訟當(dāng)中,無暇顧及公路修建等村落發(fā)展的大事。作為古壯寨兩個最大的寨子,通村公路的修建離不開他們的協(xié)作與配合,糾紛的發(fā)生導(dǎo)致兩寨的此種協(xié)作關(guān)系中斷。二是影響了古壯寨的整體發(fā)展。諸多協(xié)作的中斷不利于村落的整體發(fā)展,也使得古壯寨錯過了優(yōu)先發(fā)展旅游業(yè)的時(shí)機(jī),使得古壯寨與周邊村寨的收入差距日益拉大。

三、判決之后

“法院和法官處于從通過斡旋人調(diào)解,協(xié)商開始的解決爭訟這個連續(xù)過程的最后階段。在這樣的階段,由第三方(法官)提出一個爭訟雙方一致贊同的結(jié)論幾乎是不可能的。因此,法院的訴訟處理不太可能導(dǎo)致糾紛的真正解決,也就是不太可能導(dǎo)致一個訴訟都接受的結(jié)果”[4](P241),本案也是如此。盡管有法院的判決,但法律層面的定論不一定能落實(shí)到具體實(shí)際中去,糾紛也未因此而平息。

1.對司法判決的解釋

對廖家寨來說,國家法律將己有的山場判給了他人是國家法律不為自己做主的典型表現(xiàn)。因此他們對此非常不滿,不過村民相信國家法律還是公平的,只是認(rèn)為執(zhí)行的政府機(jī)關(guān)及其某些工作人員扭曲國家法律所致,廖志國說道:

因?yàn)樗麄兒罴矣幸粋€與縣長有關(guān)系、有業(yè)務(wù)往來的人賄賂縣糾紛調(diào)處辦公室副主任那班人,然后就有了縣調(diào)處辦的處理決定。

所以他們并不認(rèn)可縣糾紛調(diào)處辦公室的行政確權(quán)。在廖家寨一份致縣人民法院的幾點(diǎn)說明中寫道:“被告縣政府的調(diào)處辦在第一次決定書中寫到,廖家沿著90協(xié)議的方向挖了一條一米寬的界線,而第二次決定書竟然又變成一個五十公分寬的界線。被告的父母官們,對老百姓辦事就那么隨意講圓是圓、說扁就是扁。請問這是哪條法律規(guī)定的?”就表明他們對政府行政行為隨意性的不滿。而對法律上的“贏家”侯家寨來說,國家行政機(jī)關(guān)的行政確權(quán)決定以及縣、市級法院的判決是對糾紛歷史與現(xiàn)實(shí)的尊重,廖家的“不法要求”肯定得不到國家法律的支持。兩寨不同的解釋一方面體現(xiàn)了雙方對法律及訴訟的不同看法,另一方面也是賦予自己行為以合理性。尤其是對廖家寨來說,他們相信侯家賄賂執(zhí)行法律的工作人員致使“不公”的判決,對這樣的判決就應(yīng)該抵制執(zhí)行。

2.法院判決的執(zhí)行

由于受到廖家的抵制,法院的判決在村落中并沒有得到有效執(zhí)行。原因有二:一是如上所述法院的判決缺乏有效的執(zhí)行權(quán)威。二是現(xiàn)實(shí)利益的限制。隨著糾紛的進(jìn)展,山場的金礦早已被紛紛涌入的古壯寨人挖空,而出錢打官司的普通村民(打官司的成本在各寨內(nèi)均攤)并未從山場糾紛中獲得當(dāng)初所期盼的經(jīng)濟(jì)利益。單是終審的訴訟費(fèi)就達(dá)6000元,再加往來吃、住、行等費(fèi)用,整個支出就更大,消耗了兩寨大量的人力與財(cái)力,正可謂是得不償失。在此情況下,理性的村民們也不想繼續(xù)相互消耗下去以免付出更多。

3.判決后的村寨秩序

“八年抗戰(zhàn)”使得雙方都有苦難言、有氣難咽。這對村寨秩序來說也不是一件好事,成為兩寨日后續(xù)糾紛的隱患。2003年春廖家群眾在爭議山場內(nèi)花費(fèi)三百多個工日點(diǎn)播了馬尾松,有侯家群眾也在爭議山場內(nèi)燒草放牛,火勢迅速蔓延,燒毀馬尾松180多畝和自留山11畝。于是廖家把侯家寨老家的牛、豬等牽到村委會一樓關(guān)住不放,雙方發(fā)生激烈對峙。經(jīng)鄉(xiāng)政府、鄉(xiāng)派出所調(diào)解后才達(dá)成賠償協(xié)議,隨后的斷水風(fēng)波也使兩寨關(guān)系再掀波瀾。可見,法律的判決既沒能使糾紛得到平息也沒能使兩寨關(guān)系好轉(zhuǎn)。

四、村寨秩序的重建

時(shí)過境遷,隨著龍脊旅游業(yè)的發(fā)展,兩寨漸漸明白持續(xù)的對立只會使雙方兩敗俱傷。因此,兩寨在共同利益的基礎(chǔ)上重建村寨秩序。

1.旅游開發(fā)的新背景

當(dāng)兩寨調(diào)解與訴訟如火如荼地進(jìn)行時(shí),同屬和平鄉(xiāng)的平安村卻抓住政策機(jī)遇,大力發(fā)展梯田旅游。旅游業(yè)的飛速發(fā)展帶動村中非農(nóng)產(chǎn)業(yè)迅速壯大,如村民普遍經(jīng)營餐飲、住宿、工藝品銷售等,還有大批青壯年勞動力從事“抬轎子”(將游客抬到山上景點(diǎn))業(yè)務(wù),織錦、釀酒等手工業(yè)也得到了恢復(fù)和發(fā)展,水稻種植更多的是為了服務(wù)旅游業(yè),大部分平安村村民都能從旅游業(yè)發(fā)展中獲利。龍脊村與平安村相連,但龍脊村民并沒有從鄰村飛速發(fā)展的旅游業(yè)中獲利,至2007年村人均收入才750元。兩村間的收入差距深深刺激了古壯寨群眾,他們認(rèn)為古壯寨才是廣義龍脊的中心,這里有更古老的建筑與更優(yōu)美的風(fēng)光,理應(yīng)留住更多游客,但山場糾紛使得他們錯過了發(fā)展機(jī)遇。如果兩寨繼續(xù)就山場爭執(zhí)下去,古壯寨人只會越來越貧困。所以古壯寨人非常希望兩寨能化解糾紛,攜手致富。

2.兩寨間各種關(guān)聯(lián)的支持

兩寨唇齒相依的自然資源是他們所無法改變的現(xiàn)實(shí),這一現(xiàn)實(shí)條件就是維持鄉(xiāng)村秩序的物質(zhì)性基礎(chǔ)。除旅游開發(fā)要求外,兩寨之間的復(fù)雜土地、引水、婚姻親屬等現(xiàn)實(shí)關(guān)聯(lián)也有利于村寨秩序的恢復(fù),廖志國講到:

因?yàn)楹罴胰说乇P太窄了,他們生存空間比較窄,墓地也比較緊張,現(xiàn)在就剩上面山上那一小塊地了,據(jù)說那塊地還是我們祖先廖家人送給他們的。

按照他的說法,侯家由于生存空間的限制,在將來的日子里肯定有求于廖家。所以侯家為了本寨的利益也不會持續(xù)地與廖家對立。兩寨間的現(xiàn)實(shí)關(guān)聯(lián)在糾紛前一階段就已存在并限制了兩寨間大規(guī)模的對立或斗爭,而一旦兩寨關(guān)系緩和,各種關(guān)聯(lián)立即成為緩和寨際關(guān)系的重要因素。

3.文化的運(yùn)作

山場糾紛在兩寨人心中留下了深深的烙印,村寨秩序的重建并不能一蹴而就,但兩寨人還是采取了多種方式。第一是擱置爭議與選擇性記憶。隨著當(dāng)年帶領(lǐng)兩寨人進(jìn)行調(diào)解與訴訟的寨老們退出村寨政治舞臺,新上任的村委會干部及兩寨寨老對兩寨山場糾紛擱置不提。在擱置爭議的基礎(chǔ)上,雙方漸漸恢復(fù)往來,對于過去發(fā)生的山場糾紛、燒山等糾紛雙方進(jìn)行選擇性記憶。廖仕意講到:

新一屆(屯干)辦事較老一屆大方,新一套了,可以大事化為小事。我們要體現(xiàn)團(tuán)結(jié),會與下面的屯委(侯家屯)打交道。比如說我們要搞公益事業(yè),我們要請他們寨幾個屯長來喝酒,新涼亭的建成我們就有請過。

因此,為實(shí)現(xiàn)村寨團(tuán)結(jié),對兩寨村民來說,擱置爭議與選擇性記憶就是最好的策略。第二是“傳統(tǒng)的發(fā)明”。廖家寨風(fēng)雨亭中一塊石板上有一幅“三魚共首圖”:一個圓圈內(nèi)三條魚同向中央,于圓心共一三角形魚首。最早的“三魚共首圖”相傳為清同治年間所刻,現(xiàn)存圖案是20世紀(jì)90年代的大水沖毀原石板后所仿刻的。而對圖案的解釋每個寨都不同,廖志國這么認(rèn)為:

圖案本來說的是我們祖宗廣元廣德廣道三兄弟,他們從興安焦林遷過來,廣元廣德先到這里買地,但后來走了2個兄弟,只有1個人留了下來。為了記住三兄弟為同一個祖宗的后代就用3條魚共一個頭來表示。

其解釋是想突出廖家比侯家更早來到此地,并沒有涉及寨際關(guān)系。而侯家侯慶藍(lán)則認(rèn)為:

就是三姓,廖家對這個講法(廖家三兄弟的故事)有點(diǎn)偏見了。原來這個地方有廖山王反清起義,雙方先在靈川三千洞交戰(zhàn)一陣子,后廖山王躲了回來,清兵追到現(xiàn)金江學(xué)校那里準(zhǔn)備打龍脊寨。龍脊就有三個姓,三個姓一起幫助廖山王抵抗清兵。他在龍?zhí)辽蕉懔瞬畈欢嘁荒辏蟊黄涫窒職⑺懒恕S谑侨杖丝塘巳~共首圖,意思是三姓要團(tuán)結(jié)一致才能抵抗外來侵?jǐn)场5乾F(xiàn)在廖家的人講的不一樣,他們說是自己三兄弟。其實(shí)不是他們?nèi)值埽瑸槭裁唇腥~共首,是因?yàn)槊恳粋€魚頭代表一個姓,表示三姓團(tuán)結(jié)一致對外抗敵。

可見,侯慶藍(lán)更愿意從三姓團(tuán)結(jié)的角度加以理解。村老支書潘庭芳則認(rèn)為有兩種說法:

一是以前清朝政府來鎮(zhèn)壓龍脊的群眾,以前的那些頭領(lǐng)集中三姓百姓說三個姓要團(tuán)結(jié)起來,合成一股力量一起對付清政府,于是叫做三魚共首,合作一個頭團(tuán)結(jié)起來;再一個就是以前壯苗瑤三個民族進(jìn)行瑤胞起義也把這個圖案打出來,表示民族團(tuán)結(jié)起來一致對外,總的來說都是對清政府不滿。

老支書的其中一個解釋突出了瑤族,這是相傳現(xiàn)在的潘姓壯族是由瑤族轉(zhuǎn)換而來。由此看出三姓的解釋各有側(cè)重,不過現(xiàn)在廖家慢慢地接受三姓團(tuán)結(jié)的解釋。“傳統(tǒng)的發(fā)明”是指“那些表面看來或者聲稱是古老的‘傳統(tǒng)’,其起源的時(shí)間往往是相當(dāng)晚近的,而且有時(shí)是被發(fā)明出來的”[5](P1)。對當(dāng)下的古壯寨人來說,不管哪種說法更為傳統(tǒng)或更具解釋力,都不如該圖案所代表“團(tuán)結(jié)”的寓意重要。當(dāng)“三魚共首”被旅游公司看中成為將大力打造的文化遺產(chǎn)時(shí),古壯寨三姓團(tuán)結(jié)的意識更是得到了加強(qiáng)。三姓團(tuán)結(jié)便成為被發(fā)明出來的新傳統(tǒng)。不僅如此,兩寨間的共性也凸顯出來,他們強(qiáng)調(diào)彼此過一樣的節(jié)日、拜同一個神等等。在此基礎(chǔ)上兩寨增強(qiáng)彼此的合作,如一起平整寨中央至村口的1.5公里公路,共同與平安村對簿公堂最后爭取到人引水源等,這些都表明村寨關(guān)系的好轉(zhuǎn)。所以,每當(dāng)筆者問及村寨關(guān)系時(shí),古壯寨人都用“很團(tuán)結(jié)”來回答。

五、結(jié)論

行文至此,我們看到糾紛發(fā)生、法律實(shí)踐以及村寨秩序重建的全過程。各種社會理論在談及法律與秩序的關(guān)系時(shí),“盡管在這些理論之間存在許多差異,但它們都有一個共同的預(yù)設(shè):法律是社會的一面鏡子,它的主要作用就是維持社會秩序”[6](P2),但是本文運(yùn)用個案延伸法呈現(xiàn)了長時(shí)段山場糾紛的發(fā)展歷程,表明國家法律在解決村寨糾紛與恢復(fù)村寨秩序方面的作用并不如所設(shè)想的那么強(qiáng)大。當(dāng)法律成為一種可以利用的資源,甚至可以操縱執(zhí)行規(guī)則的人來為自己獲利,這不僅消弱了國家法律的權(quán)威性與公正性,也成為村民抵制法院執(zhí)行的理由,也在一定程度上解釋了為什么在法治建設(shè)的今天,國家法律仍很難深入村民的日常生活之中。但國家法律已成為村落糾紛解決的一個不可回避的選擇,它限制了兩寨糾紛向暴力沖突方向的發(fā)展。從中我們看到了法律中心主義的不足,但法律邊緣論也不符合村落法秩序的實(shí)際情況,民間的法律實(shí)踐并非二元對立這么簡單。對于兩寨秩序而言,糾紛的每一個階段兩寨關(guān)系呈現(xiàn)出不同特點(diǎn),最終國家法律的判決并沒有能使糾紛得以真正解決,也沒能使村寨秩序迅速恢復(fù)。那是什么因素致使村寨秩序恢復(fù)呢?是經(jīng)濟(jì)的力量。在旅游開發(fā)的大背景下,充滿智慧的村民構(gòu)建出新的傳統(tǒng)把三姓團(tuán)結(jié)在一起,激發(fā)三姓的整體認(rèn)同與團(tuán)結(jié)意識,在此基礎(chǔ)上攜手面對新的未來。于此,我們看到法律之外的因素在鄉(xiāng)村秩序建構(gòu)中的作用,這種作用是“硬”的法律所不及的。美國法律社會學(xué)家埃里克森(Robert C.Ellickson)就告誡:“法律制定者如果對那些會促成非正式合作的社會條件缺乏眼力,他們就有可能造就一個法律更多但秩序更少的世界。”[1](P354)

周大鳴與呂俊彪兩位學(xué)者論及龍脊的社會秩序時(shí)認(rèn)為“資源稀缺的客觀現(xiàn)實(shí)必然會導(dǎo)致資源博弈的長久性存在”[7](P51),而且他們對村寨間的資源競爭可能導(dǎo)致的“囚徒困境”表示了擔(dān)心。筆者認(rèn)為兩位學(xué)者雖然看到了兩寨資源競爭的事實(shí),但忽視了村落主體能動性。事實(shí)上,從長時(shí)段來看,團(tuán)結(jié)與合作也是兩寨間的主題。兩寨都曾是龍脊十三寨這一地理、政治、經(jīng)濟(jì)文化一體單元中的重要組成部分,都攜手支援過瑤胞起義。即便在村民爭奪資源時(shí)他們?nèi)员3种撤N程度的理性,并進(jìn)行選擇性忘卻,主動讓大自然賦予的自然資源與村落的古建筑等成為資本,主動進(jìn)行文化的操作彌合兩寨糾紛所產(chǎn)生的心理上的傷痕。地方秩序也在糾紛的調(diào)解與訴訟過程中不斷再生產(chǎn)出來。