兵臨城下

高巖 方麗

希特勒在下令發動侵略戰爭之前,自負地認為蘇聯不堪一擊,他的鋼鐵部隊只需踏門而入,整個蘇聯就會快速坍塌。但不得不說希特勒實在太過輕敵,雖然德軍在自發動戰爭起的4個月時間內幾乎所向披靡,憑借局部兵力優勢和先進的戰術長驅直入,從波蘭向東切開數千英里通路,進入蘇聯,到1941年10月29日直抵圖拉城外。圖拉位于莫斯科以南120英里處,到達莫斯科的道路十分暢通,既通公路又通鐵路。但是圖拉城阻擋在德國裝甲車部隊向莫斯科前進的最近道路上,圖拉城成為阻擋德軍通向莫斯科的屏障。

繁榮的圖拉城

自古以來,圖拉城就以得天獨厚的地理位置在俄國軍事工業中占有舉足輕重的地位。早在1500年代晚期,俄國沙皇費奧多首次下令在圖拉城內烏帕河沿岸的鐵礦場附近建立武器制造工廠。鐵礦場內出產的優質鐵礦正好可以用于就近制造武器。在隨后的一二百年問,圖拉城的武器制造工業迅猛發展,吸引并招募了眾多外國槍械工人及設計工程師的加入,使圖拉很快成為俄國鋼鐵工業及武器生產工業的中心。沙皇彼得大帝于1712年到圖拉參觀,對其武器工業的發展十分滿意,并下令在圖拉建立起一家國營兵工廠,命名為圖拉兵工廠。

圖拉兵工廠一成立就發展勢頭迅猛,到1720年已擁有1000多名工人,每年可生產2萬多支火槍。圖拉兵工廠所制造的武器不但質量上乘,而且不少槍身處都雕刻有華麗的裝飾,使圖拉兵工廠很快在整個俄國武器生產工業中贏得了良好的聲譽。當然,除了那些帶有華麗裝飾的昂貴武器之外,圖拉兵工廠生產的大部分產品仍然是軍用武器,如其1879年開始生產伯丹式步槍。

圖拉城戰斗中的德軍士兵,裝備MP40沖鋒槍, 該槍在城市戰中十分受歡迎

圖拉可謂是一座由鋼鐵建成的繁榮城市,在俄國被稱為“鋼鐵之城”。

在1904年爆發的俄日戰爭,以及1914年爆發的一戰中,俄國軍隊使用的武器很大一部分來自圖拉兵工廠,這更加快了圖拉兵工廠以及整個圖拉城的繁榮發展。到1917年的十月革命以及此后的其他作戰中,蘇聯軍隊使用的大多數武器,都由圖拉兵工廠生產。直到德國軍隊兵臨城下,圖拉城的總人口已超過27.2萬人,足見其繁榮。

希特勒發動戰爭

德軍入侵蘇聯之前,希特勒曾自負地宣稱,蘇聯將會在3個月內被德軍打敗。他堅信,德軍先從西部攻擊蘇聯,使蘇聯失去西部工業和農業的心臟地帶,蘇聯紅軍將會就此崩潰,只能向東撤退,而這一行動不啻于是一個自殺式行動,因為東部即將進入到荒野地帶,蘇聯軍隊面對德國裝甲車隊只能束手就擒,德軍將會迅速取得全面勝利。希特勒對他自己的想法深信不疑,認為戰爭必將會在冬天來臨之前結束,甚至根本沒有為軍隊準備過冬衣物,為裝甲車發動機和武器準備防凍或防低溫的機油。

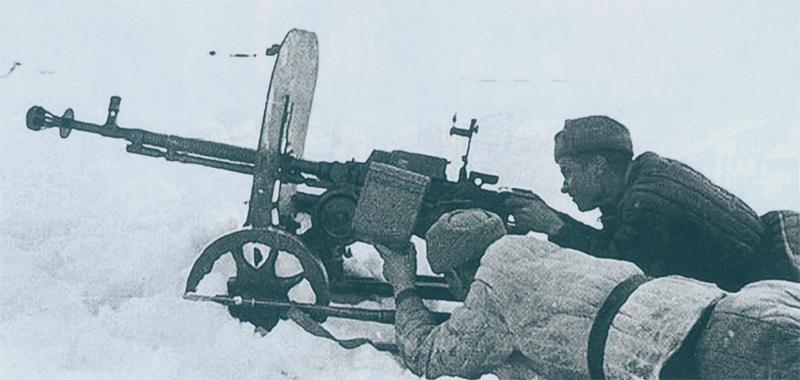

蘇軍士兵在塹壕中使用DP28機槍進行防衛

激烈的圖拉城戰役

德軍在攻擊蘇軍的最初,采取從前方進攻,同時從兩翼進行包圍作戰的鉗形戰術。這種戰術在早期戰斗中發揮了巨大作用,甚至連德軍指揮官們也十分驚訝,他們能夠如此迅速地俘獲眾多蘇軍士兵和裝備。這樣的勝利對于德軍來說猝不及防,隨之而來的麻煩就是如何對待和處理多達百萬的俘虜和遠遠不足的糧食供給。為緩解壓力,德軍采取餓死俘虜的粗暴策略,這大大激化了蘇聯人的反抗意識。德軍取得所向披靡的勝利后短短1個月內,指揮官們就開始對戰況感到緊張不安,他們發現蘇軍的戰斗力被嚴重低估,雖然很多人被俘,大量裝備被繳,但蘇軍仍能像變戲法一樣突然召喚來更多的人和裝備。蘇聯人因德國人野蠻對待戰俘,用火焰噴射器射擊平民、在占領地進行大屠殺等殘忍行為憤怒異常,同時由于愛國之情的激發,其抵抗愈加頑強。

德軍負責指揮奪取莫斯科行動的是將軍古恩特·馮·克魯格。在發動戰爭之前,希特勒預計戰爭將會在3個月內結束。但是由于蘇軍的抵抗越來越激烈,3個月很快過去,德軍不但沒有取得勝利,而且戰況對于他們來說卻越發艱難。直到1941年10月,德軍偵察兵才到達莫斯科前方大約12英里處。此時的莫斯科已經準備好戰斗,并且毫不畏懼。

1941年的冬天寒冷無比。長久生活在寒冷地區的蘇聯人應對冬天比德國人更得心應手加之德軍缺乏御寒的衣物和裝備,刺骨的寒風吹得仍然穿著夏裝的德國士兵瑟瑟發抖。為盡快拿下莫斯科,德軍將大部隊分散,從多個方向包圍并攻打莫斯科。1941年10月7日,德軍名將海茵茨·威廉·古德里安率領他引以為豪的第2裝甲師,從奧廖爾市向南行軍攻打莫斯科,圖拉城正是位于他前進道路上的必經之路。很快,圖拉就暴露在德軍的猛烈炮火之下。克魯格命令古德里安盡快拿下。

寒冷的冬季在蘇聯是永遠無法被忽略的。一層雪落下,隨之融化后使道路變得泥濘異常。德軍引以為豪的坦克和步兵運輸車陷入泥濘中,為掙扎出來,德軍的坦克部隊耗盡燃油,各種先進機器因為寒冷而損失效能,士兵們為此筋疲力盡。更糟糕的是,在寒冷中如魚得水的蘇聯游擊隊更密集地攻擊德軍供給線和后方地區,使得德軍無力反抗。

1941年10月10日,斯大林任命格奧爾吉·朱可夫將軍接管西部前線,包括莫斯科的防衛。12天之后,德軍接近圖拉城,此時圖拉城內沒有任何軍事守衛。朱可夫命令由圖拉城的第一秘書加里寧格勒擔任該城反擊德軍的戰斗總指揮,并且組織了1500多人的圖拉工人團進行抵抗戰斗。在對新建立的圖拉工人團進行軍事訓練的同時,還不斷招收任何合適的人以加強防御。守衛圖拉的蘇軍開始環繞圖拉城挖掘各種塹壕,包括反坦克塹壕,建立雷區和帶刺的鐵絲網以抵御德軍的進攻。防線挖掘好后,在其周圍安裝加粗的帶狀鐵絲網,并挖掘出加深的壕溝,給德軍坦克造成不小的困擾。另外,圖拉城內的各種工廠以及平民的家都成為重點保衛對象進行加強,在這些地方存儲武器、彈藥和莫洛托夫燃燒瓶以備不時之需。

面對德軍坦克,蘇軍裝備的反坦克武器供應嚴重不足,士兵們只能另想他法,比如在瓶子中裝滿汽油扔向坦克等等。捷格加廖夫設計的兩款輕型反坦克步槍,其中一種為采用旋轉后拉槍機式的PTRD步槍,另一種為采用半自動方式的PTRS步槍,這兩種槍都使用相同的14.5mm口徑槍彈。但不幸的是,這兩種槍性能較差,PTRS步槍的使用要求極為挑剔,只有將槍及槍彈很好地在油中浸潤過,才能發揮出比較好的作用。

PTRS步槍雖然在此次戰斗中使用,但是反坦克的效果并不好

蘇軍下定決心拼死抵抗,因為圖拉城的工業地位實在太重要,就算守不住圖拉城,也決不能讓它落入德軍之手,以免被敵人利用。為了確保萬無一失,蘇軍高層決定,將圖拉城內兵工廠的多個生產線分解,設備裝入板條箱,向東運送到安全地帶。同時,圖拉城內還保留一部分生產線,這些生產線繼續日以繼夜地開工生產,以支援部隊。

整個蘇聯陸軍都十分支持和鼓勵圖拉工人團。在整個戰斗過程中,不斷有老人、婦女和兒童到前線,給他們帶來供給和情報,以及給傷員提供幫助和醫療服務。雖然德軍不時在防御戰線上打開一些缺口,但圖拉城一批批的守衛者本著大無畏的精神隨時在戰線上進行兵力補充。

埋伏的蘇軍士兵,裝備PTRD步槍

德軍此時還不知道,斯大林已在東部地區成功聚集一支預備隊,準備支援圖拉的守衛者。

1941年10月24日,古德里安下令對圖拉實施攻擊。之后幾日,德軍不斷向圖拉城靠近,到1941年10月28日,距離圖拉城已經不足20英里。但此時對德軍來說十分不利。通往圖拉城的通路僅有一條,下雪過后非常泥濘,給德軍的行進造成極大困難。冰天雪地,德軍僅有一個步兵營還剩余足夠的燃料與坦克保持一致的行進速度。德軍的前進速度不得不慢下來,沒有足夠的步兵協同坦克一起作戰,這些威力巨大的坦克將淪為蘇軍反坦克小隊自殺式襲擊的獵物。

1941年10月29日,難以攻克圖拉的德軍坦克部隊只好轉換路線,開始攻打位于圖拉南部的多個小城鎮,以粉碎圖拉周邊抵抗薄弱的區域。但由于天氣的原因,德國人并不能輕松取勝。當天黃昏時,德軍最終攻克這些區域,距離圖拉城僅不足2英里。古德里安下令:“拿下圖拉!”以期望在蘇聯人猝不及防之下攻入圖拉。但他的計劃落空了。圖拉城的守衛者們奮起抵抗,迫使古德里安不得不下令暫停攻擊。而在這天夜里,圖拉的守衛力量又得到進一步鞏固和加強。

停火一直持續到第二天凌晨。5時30分,德軍再次向圖拉開火。此時天空下起雨來,道路更加泥濘。炮擊停止后,德軍坦克雖然被陷在泥濘中,但是此時他們已經兵臨圖拉城下。戰斗一度陷入僵局,直到中午時分,蘇軍T34坦克前來支援。T34坦克的車轍更加寬大,適合在泥濘的道路上行進,德軍部隊不得不后退。下午,德軍再次發動攻擊,但仍毫無進展。當天黃昏來臨之際,無計可施的德軍開始建立防御工事以防被蘇軍反攻。當天晚問,圖拉城的防御力量進一步加強,此時前來支援的T34坦克已經超過24輛。蘇軍開始部署步槍師和反航空機槍到前線攻擊德軍。

蘇軍反坦克小隊正在使用PTRD步槍

戰爭期間,成千上萬的兒童充當童子軍,這名15歲少年戰士手持PPD40沖鋒槍

夜晚的到來加大了德軍的恐慌。蘇軍卡秋莎火箭炮密集發射,給了德軍致命打擊。德國空軍派遣飛機前來增援,但蘇軍的反航空火炮團擊落多架德軍飛機,瓦解了德軍的空中攻擊。此后,蘇軍飛機趕到增援,機上安裝的圖拉制7.62mm和12.7mm航空機槍對德軍進行猛烈掃射,致使德軍無法支撐,更無力反擊。

1941年11月1日,蘇軍再次開始反攻,被困在泥濘中的德軍坦克已無法動彈,只能依靠輕武器和榴彈應戰。1941年11月3日,又一場戰斗打響。接下來的兩天,圖拉城內的軍力再次加強。

一股冷空氣團的到來結束了連日來的陰雨綿綿,寒冷的天氣使得泥濘的道路被凍住,德軍的坦克終于可以再次行動。雖然寒冷的天氣帶來了好處,但也給德軍士兵帶來了苦難,此時溫度極低,而德軍的冬季衣物仍在幾百英里外的后方,因為道路泥濘而困在路上無法送到。

1941年11月15日,德軍再次組織攻擊并重獲主動權。蘇軍在兩日之間發動了多次反攻,但德軍始終處于上風。1 7日,蘇軍方面又一批T34坦克前來支援,再次打得德軍毫無還手之力。18日,古德里安繼續下令沿北方向莫斯科發動攻擊。德軍坦克從北部攻擊圖拉,圖拉險些被切斷,德軍最終奪取了通往莫斯科的道路。但此時這場勝利對于德軍來說為時已晚。他們幾乎耗盡了所有的補給,士兵已筋疲力盡,無力發動任何攻擊。1941年12月6日,逐漸加強的蘇軍發動反攻,耗盡了德軍最后的能量和物資。溫度下降到更低,坦克引擎中的汽油、槍和彈上的潤滑油全被凍住,瞄準鏡上起了霧氣,金屬部件變得脆弱易殘裂。1941年12月20日,古德里安飛回德軍總部希望撤軍,卻在圣誕節當天被希特勒處死。

雖然此后仍發生了很多次戰斗,但莫斯科一直是安全的。圖拉城的守衛者們功不可沒。

蘇軍反坦克炮準備戰斗

蘇軍加強部隊,其裝備PPD40、PPSh-41沖鋒槍

圖拉城之外生產的武器

在圖拉城圍困戰役中,蘇聯士兵使用的武器十分多樣,總體上分為圖拉城之外的兵工廠生產的武器和圖拉城內兵工廠生產的武器兩種。當時,來自圖拉城外兵工廠生產的武器主要包括PPD沖鋒槍、PPSh-41沖鋒槍和DShK重機槍等幾種。

蘇芬戰爭期間,在大雪覆蓋的森林中,芬蘭的索米KP-31沖鋒槍給蘇聯紅軍造成了慘重傷亡。當然,蘇聯擁有由捷格加廖夫設計的老式PPD沖鋒槍,其性能要比索米KP-31沖鋒槍優越不少。當時PPD沖鋒槍雖然還能服役,但是裝備量嚴重短缺,蘇軍仍需要上百萬支的數量才能有效抵御德軍的進攻。為解決這一問題,除了將可用的PPD沖鋒槍裝備士兵之外,捷格加廖夫的好友喬治·斯帕金以PPD沖鋒槍為基礎進行改進,設計出了PPSh-41沖鋒槍,該槍名稱中的字母為“Pistolet-PulemyotShpagina”的縮寫,翻譯為“手槍機械,斯帕金”;“41”代表該槍采用的年份是1941年。捷格加廖夫和斯帕金都是設計師弗拉基米爾·費德洛夫的得意門生,他們成為一生的摯友并在一起工作很多年。當時的蘇聯武器設計師們都是斯大林的心腹親近之人,他們在蘇軍大清洗中幸存,由于設計武器性能優越而獲得了很多榮譽,捷格加廖夫和斯帕金正是這些優秀設計師中的2位,在科夫羅夫還有以捷格加廖夫命名的兵工廠。

裝備PPSh-41沖鋒槍的蘇軍戰士

與PPD沖鋒槍一樣,PPSh-41沖鋒槍也采用槍機后坐式自動方式,發射以德國7.63mm手槍彈為基礎改進而成的蘇式7.62mm手槍彈,同時該槍也可以兼容發射德國7.63mm手槍彈。可同時兼容兩種槍彈是PPSh-41沖鋒槍的一大優點,反之德式沖鋒槍就無法發射蘇式7.62mm手槍彈,因為蘇式7.62mm手槍彈比德式7.63mm手槍彈威力更大,用德式沖鋒槍發射會對槍造成損壞。

裝備DShK重機槍的蘇軍

要說明的是,當德軍如狂風暴雨般侵入蘇聯邊境時,PPSh-41沖鋒槍還沒有開始生產,而當德軍抵達圖拉城之前,該槍已經在莫斯科投入生產,并運往圖拉城抵御德軍,為蘇軍最終在圖拉城取得勝利,避免德軍進一步入侵立下了汗馬功勞。生產型PPSh-41沖鋒槍再次加以改進,可使用索米M1931沖鋒槍上的71發彈鼓,射速900發/分。最終,PPSh-41沖鋒槍的生產數量超過600萬支,在蘇軍中非常流行,并且由于該槍很容易進行維修保養,即使沒有經過良好訓練的新兵也能對其運用自如,甚至很多德軍士兵也非常喜愛使用繳獲的PPShm41沖鋒槍,德軍還將其轉化為9mm口徑使用。

歡呼勝利的蘇軍士兵,手持PPSh-41沖鋒槍

DShK重機槍是當時蘇聯設計的最成功的機槍之一,也是在圖拉城圍困戰役期間非常重要的機槍之一,其采用導氣式工作原理。該槍由捷格加廖夫在捷格加廖夫兵工廠設計成功。捷格加廖夫最初的設計是采用30發容彈量的彈鼓供彈,后來斯帕金對其進行改進,采用彈鏈供彈。該槍性能優越,是二戰期間蘇軍的主要武器之一,受到廣泛喜愛。在圖拉城圍困戰役中,守衛在圖拉城的蘇聯士兵雖然沒有裝備足夠數量的DShK重機槍,但是由于該槍殺傷力足,蘇軍士兵們將手頭現有的DShK重機槍盡可能多地聚集在一起,形成強有力的攻防陣線,抵御德軍的進攻。

圖拉城內生產的武器

蘇聯士兵使用的武器除了上述幾款來自圖拉城之外的兵工廠,其余絕大多數來自圖拉城內的兵工廠,這種比例足以說明圖拉城的武器生產工業在當時蘇聯占有舉足輕重的地位。緊急戰況下,這些武器直接從兵工廠的生產線拉運到戰場前線,為守衛圖拉的蘇軍士兵解了燃眉之急。

蘇軍狙擊手使用SVT40狙擊步槍

蘇軍女狙擊手,她裝備的是莫辛-納甘M91狙擊步槍

這場戰役中使用的最著名的圖拉產武器之一是SVT40步槍。SVT40步槍名稱中的字母“SVT”為俄文“托卡列夫自動裝填步槍”的字母縮寫。該槍由蘇聯著名武器設計師費德洛·托卡列夫設計,托卡列夫是斯大林的另一名親信設計師,在圖拉城內的兵工廠任職,曾成功設計出SVT38步槍。SVT40步槍則是在SVT38步槍的基礎上加以改進而成,發射7.62mm槍彈,10發彈匣供彈。SVT40步槍總共生產約150萬支,其中該槍狙擊版本超過5萬支。實際上,在德軍剛剛入侵蘇聯的初期,蘇軍士兵就已經裝備了大量SVT40步槍,但是由于德軍采取效果強大的閃電戰,蘇軍節節敗退,很多SVT40步槍在戰斗中被毀壞或者被德軍繳獲,使得蘇軍中該槍的裝備率大大減少。盡管圖拉兵工廠和伊茲瑪什兵工廠此后生產該槍,其在蘇軍中的裝備率仍沒有很大程度的提高。原因是該槍生產制造比較復雜,為了應對突發戰爭對武器的大量需求,圖拉兵工廠和伊茲瑪什兵工廠減少了SVT40步槍的生產線,轉而生產加工制造更加容易的莫辛納甘M91步槍和PPSh-41沖鋒槍。

在圖拉戰役中,蘇軍士兵使用最多的武器當屬莫辛納甘M91步槍。該槍由圖拉出品,采用旋轉后拉槍機式操作方式,是將俄國少將謝爾蓋·伊萬諾維奇·莫辛設計的1915步槍與比利時設計師埃米爾·納甘設計的彈匣相結合,并加以改進而成。該槍最突出之處在于其彈膛直徑尺寸的設計,后來在大多數蘇式輕武器中采用,為提高蘇式武器的槍管生產效率做出了貢獻。莫辛納甘M91步槍最初于1892年配發俄國部隊,其產量十分巨大,除圖拉兵工廠之外,其余多家俄國兵工廠也都曾生產該槍,總制造量超過4000萬支,甚至連美國的威斯汀豪斯和雷明頓公司也曾一度成為該槍的分包合同商,為其生產零部件。莫辛納甘M91步槍的配發十分廣泛,曾在俄日戰爭、蘇聯革命戰爭、蘇聯內戰以及整個二戰期間裝備俄軍和蘇軍使用。由于性能優越,美軍和英軍士兵也非常喜歡使用該槍。其大多為長步槍版本,另外還制造過短款型號,也生產過多款狙擊版本。在圖拉城戰役期間,該槍是蘇軍士兵的主力武器,立下汗馬功勞。

蘇軍士兵使用蘇式馬克沁M1910機槍抵抗

在圖拉城戰役期間,還使用了捷格加廖夫DP輕機槍,該槍同樣曾在圖拉生產。捷格加廖夫DP輕機槍于1930年代晚期廣泛配發蘇軍使用。其特點是采用47發容彈量的彈盤供彈,供彈十分可靠,但是彈盤的重新裝填相當笨拙和困難。盡管如此,捷格加廖夫DP輕機槍可靠耐用,生產制造非常容易,即使是在臨時組建的工廠也能緊急生產。從性能上來說,捷格加廖夫DP輕機槍與德軍的MG34通用機槍相似,但是其與采用快速更換槍管以避免槍管過熱的MG34通用機槍不同的是,該槍不能快速更換槍管,而是依靠600發/分的較低射速來緩解槍管過熱的程度。正是由于該槍優越的性能,在圖拉城戰役期間貢獻頗大。

托卡列夫TT33手槍由圖拉城制造

圖拉還曾仿制外國的武器,供蘇聯軍隊使用,比如德國的M1910馬克沁重機槍。俄國人第一次在戰場上使用該槍是在俄日戰爭期間,后來于1915年開始仿制該槍。俄式M1910馬克沁重機槍十分容易辨認,其水冷式護筒表面設有諸多縱向凹槽。該槍發射7.62mm俄式槍彈,250發彈鏈供彈,射速600發/分。該槍在二戰期間一直保持生產,直到二戰結束后才被SG43郭留諾夫重機槍取代。在圖拉城戰役期間,蘇軍士兵使用該槍,德軍繳獲該槍后,也反過來使用該槍對付蘇軍。

圖拉也是TT33手槍的誕生地,該槍名稱中的兩個字母T,一個代表設計師托卡列夫的姓名,另一個則代表圖拉兵工廠。托卡列夫正是圖拉本地人,他在約翰·勃朗寧設計的槍上加以改進,最終設計出了TT33手槍。總體而言,該槍制造更容易、更簡單,更易進行拆卸和維修保養。其發射蘇式7.62mm手槍彈,彈匣容彈量8發。

圖拉生產的另一款槍械是M1895納甘轉輪手槍。該槍由埃米爾·納甘的兄弟里昂·納甘設計,并以其姓名命名。其自1895年開始在圖拉兵工廠進行生產,使用廣泛、時間長,一直貫穿兩次世界大戰期間。該槍發射一種獨特的7.62mm底緣發火式槍彈,轉輪彈膛容彈量7發。這種槍彈由全長度的黃銅彈殼環繞彈頭。使用時,推轉輪彈膛向前以封閉轉輪彈膛和槍管之間的縫隙。這樣設計可消除火焰,保存火藥燃氣的能量,其還配備消聲器。該槍極受蘇聯秘密警察部門喜愛。其在圖拉城戰役期間有所使用,但是使用數量不大。

編輯/高燕燕

蘇聯兵工廠中正在生產武器