3D-DSA在顱內動脈壺腹與小型動脈瘤鑒別診斷中的應用

鄭衛華,庹艷紅,雷紅衛 (長江大學臨床醫學院 荊州市第一人民醫院放射科,湖北 荊州 434000)

顱內動脈壺腹是生理變異,小型動脈瘤是病變,它們是兩個概念,治療方案截然不同。兩者在CT血管造影 (CTA)甚至常規的二維數字減影血管造影 (2D-DSA)下有時不易鑒別。我院自2011年引進荷蘭飛利浦公司的三維數字減影血管造影 (3D-DSA)系統以來,對38例CTA顱內動脈壺腹與小型動脈瘤鑒別困難患者進行了正確診斷。現報道如下。

1 對象與方法

1.1 對象

選取2011年12月至2013年5月間CTA檢查無法鑒別顱內動脈壺腹與小型動脈瘤再行2D-DSA及3D-DSA檢查的病例共38例,男23例,女15例。年齡46~68歲,平均59歲。

1.2 方法

檢查使用荷蘭飛利浦公司的Allura Xper FD20血管造影機、3D專用工作站和高壓注射器。先做常規的2D-DSA正側位,確定病變部位以決定3D成像的中心區,再做三維旋轉數據采集,采集前囑病人保持頭部不動 (必要時給以鎮靜劑或全麻)。3D采集對比劑頸內動脈速率4ml/s,總量20ml;椎動脈速率3ml/s,總量15ml;壓力200~300psi。將采集的數據傳至3D專用工作站進行三維重建獲得3D-DSA圖像,由多名副高以上職稱的醫師共同閱片作出診斷。

2 結果

38例患者中,診斷為動脈壺腹12例,小型動脈瘤26例。其中32例經2D-DSA仍不能確定診斷,最終由3D-DSA確診,占全部病例的84.2%。12例動脈壺腹中發生在頸內動脈7例,大腦中動脈3例,大腦前動脈1例,大腦后動脈1例。26例小型動脈瘤均清晰顯示瘤體、瘤頸及與周圍血管的關系,21例行血管腔內栓塞術,5例行開顱夾閉術。

3 討論

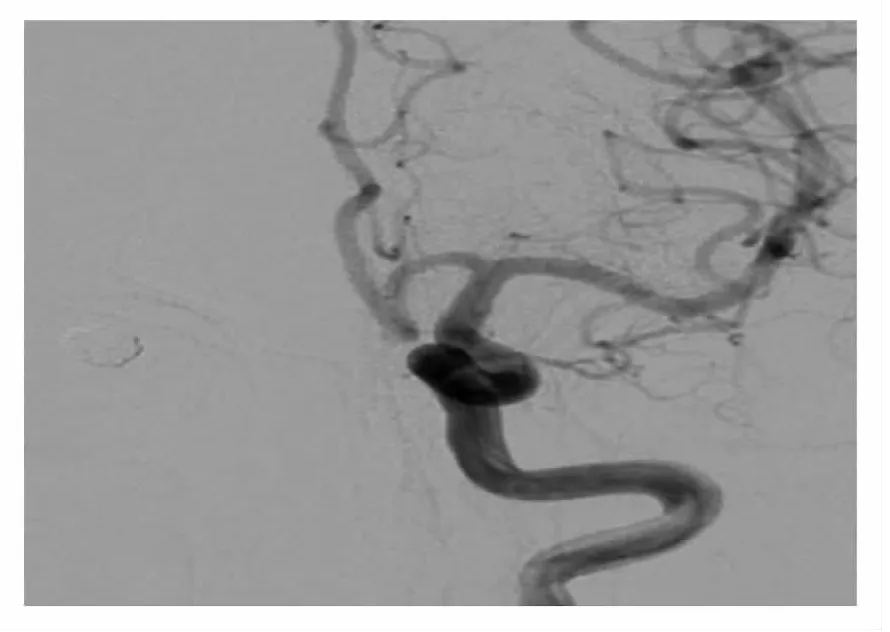

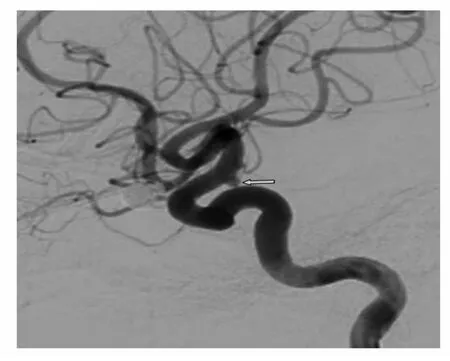

動脈壺腹是正常的動脈壁結構,理論上不會破裂,不需要處理,但需動態觀察,定期復查。顱內直徑小于5mm的動脈瘤我們稱之為小型動脈瘤,它是發育缺陷的動脈壁結構,隨時會破裂出血,需要盡快治療[1]。因此兩者的鑒別診斷就顯得尤為重要。兩者的體積都比較小,不同之處是動脈壺腹一般呈錐形且頂端有分支動脈發出,小型動脈瘤一般呈圓形或橢圓形,瘤頸有寬有窄,頂端一般無分支動脈。因此最重要的鑒別點就在于其頂端有無分支動脈 (見圖1~3)。由于頂端分支動脈細小,在CTA甚至2D-DSA下可能不顯影或一過性顯影而導致鑒別困難,其原因可能有:①血流動力學原因;②腦血管痙攣;③造影劑濃度或壓力不夠;④周邊血管或顱骨干擾;⑤CT的分辨率不夠。

3D-DSA具有較高的分辨率,又可從多個角度得到血管影像,同時該血管影像以一個連續的過程呈現出一種立體的、直觀的效果,從而更清楚地顯示復雜的血管解剖結構,迅速鑒別血管與血管病變,增加對血管變異的敏感性[2]。特別是當出現血管分支重疊時,檢查者可通過任意角度的三維旋轉更加清楚地辨別該血管分支的走行結構。由于3D-DSA一次注射的造影劑量、流速和壓力比較大,原本在CTA甚至2D-DSA下不顯影的分支動脈在3D-DSA下往往會顯影 (見圖1~3)。3D-DSA可進行三維任意旋轉觀察,進一步明確血管間的毗鄰關系、瘤體和載瘤動脈之間的三維空間關系以及瘤體、瘤頸顯示最好的角度[3],對于制定最佳的治療方案及術后預測有重要指導意義。

圖1 2D-DSA正位未見明顯異常

圖2 2D-DSA側位左側頸內動脈C2段可疑小型動脈瘤

圖3 3D-DSA顯示頂端有分支動脈,確認為動脈壺腹

3D-DSA還可以減少射線劑量和造影劑的用量。3D-DSA一次成像就可以顯示出任意角度的血管影像,而2D-DSA除了常規的正側位外還需要加照多個特定的位置以更好的顯示靶血管,患者接受的射線劑量、造影劑的使用量和手術時間均會增加,而手術風險也相應增大。

近年來,雖然有寶石能譜CT、雙源CT及高場強MR等新設備新技術的開展,但是在腦血管病變的診斷中,DSA仍然是 “金標準”。特別是3D-DSA技術利用三維成像解決了很多的問題,在區分復雜的腦血管解剖結構方面具有相當大的優勢,大大提高了顱內動脈壺腹與小型動脈瘤診斷準確率。

[1]凌峰 .介入神經放射學 [M].北京:人民衛生出版社,1991:263.

[2]李文化,穆民,劉曉 .三維數字減影血管造影技術診斷腦血管疾病的應用價值 [J].介入放射學雜志,2005,14(2):119-121.

[3]劉 虎,陸忠烈.3D-DSA技術及其在顱內動脈瘤診治中的應用價值 [J].醫學影像學雜志,2011,21(4):619-621.