1914例淺部真菌病及病原菌種分析

張春亭 (潛江市皮膚病醫院,湖北 潛江 433199)

為了解潛江地區淺部真菌病的發病情況及病原菌種構成與分布特點,我科從2010年1月至2012年12月對我院皮膚科門診擬診為淺部真菌病的患者1914例,進行真菌直接鏡檢和分離培養,現將結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 病例及標本來源

2010年1月至2012年12月,在本院皮膚科擬診為淺部真菌病的患者1914例,其中男性1172例,女性742例。標本來源于手部331份、足部351份、指 (趾)甲114份、頭發52份、股內側和臀部477份、軀干和四肢皮屑589份。

1.2 方法

①取材:皮膚病灶取活動性邊緣的皮屑或皰液,指 (趾)甲損害取病甲下或近端甲屑,頭發取病發及周圍鱗屑。②直接鏡檢:10%~20%KOH玻片鏡檢法。③真菌培養:接種于5%氯霉素沙堡斜面培養基,25℃恒溫培養,1周后觀察菌落生長情況。④菌種鑒定:根據菌落形態、鏡下特征確定。⑤統計學分析:采用SPSS18.0統計軟件,兩樣本率比較采用χ2檢驗,組間率的兩兩比較采用分割卡方檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 直接鏡檢

對1914份標本進行真菌鏡檢,1051份檢出真菌菌絲及孢子,陽性檢出率為54.9%。鏡檢陽性的標本進行培養,76.9% (762/1051)有真菌生長。分離出酵母樣菌的標本鏡檢陽性率有74.8%(270/351)。

2.2 真菌培養

對1914份標本進行真菌培養,共分離出1239株真菌,培養陽性率64.7%。

2.3 菌種分布

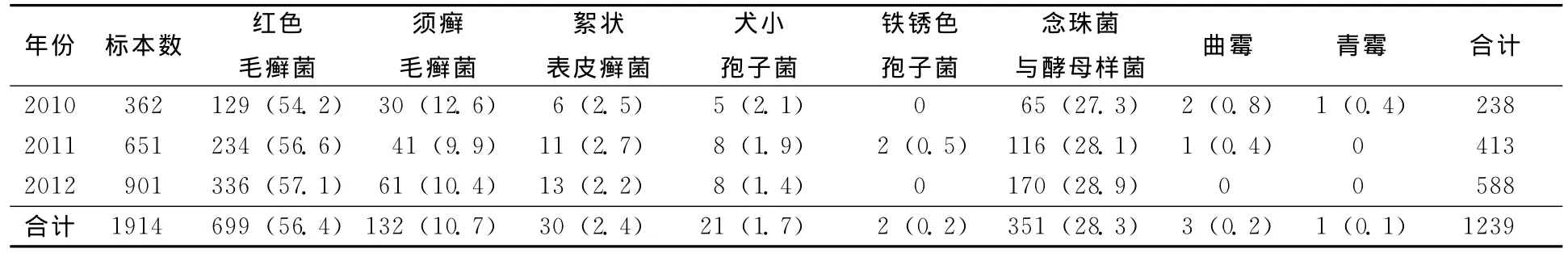

紅色毛癬菌699株 (56%),須癬毛癬菌132株 (10.7%),絮狀表皮癬菌30株 (2.4%),念珠菌與酵母樣菌351株 (28.3%),曲霉3株 (0.2%),青霉1株 (0.1%)。不同年份的皮膚真菌培養結果見表1,顯示紅色毛癬菌所占比例最大。

表1 2010至2012年不同年份真菌培養結果 株 (%)

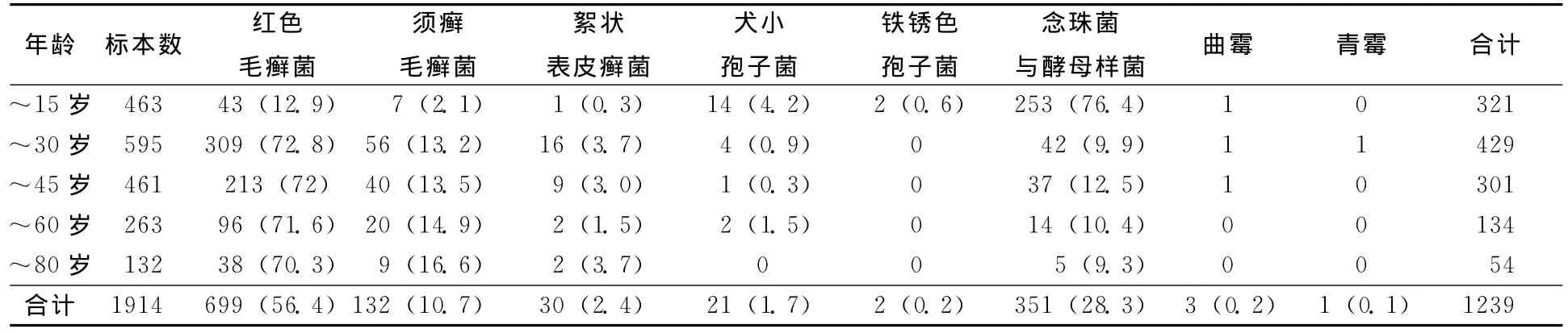

2.4 病人年齡與菌種的關系

見表2。

表2 病人年齡與真菌菌種的關系 株 (%)

念珠菌與酵母樣菌在0~15歲檢出率最高,與其他年齡組相比,差異有統計學意義 (χ2=539.21,P<0.01)。其它各年齡組間兩兩比較,其差異均無統計學意義 (P>0.05);紅色毛癬菌在0~15歲檢出率最低,與其他年齡組相比,差異有統計學意義 (χ2=231.13,P<0.01)。其它各年齡組間兩兩比較,其差異均無統計學意義 (P>0.05);須癬毛癬菌在0~15歲檢出率最低,與其他年齡組相比,其差異有統計學意義 (χ2=29.25,P<0.01)。其它各年齡組間兩兩比較,其差異均無統計學意義(P>0.05)。

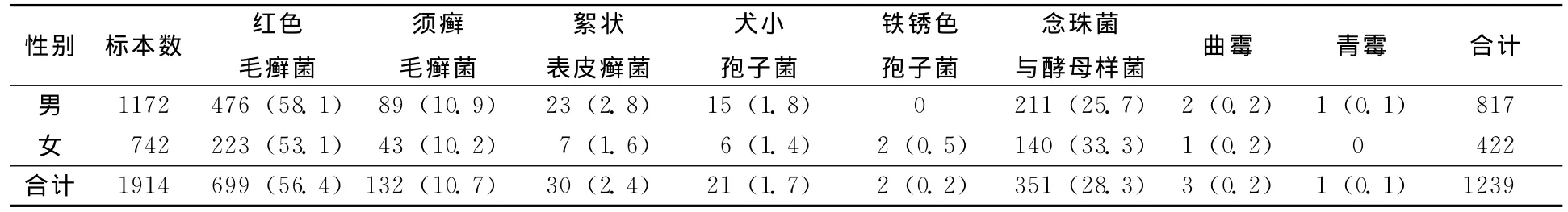

2.5 病人性別與菌種的關系

見表3。

表3 病人性別與真菌菌種的關系 株 (%)

男女兩性的鏡檢陽性率分別為58.2% (682/1172)和49.7% (369/742),其結果比較,差異有統計學意義 (χ2=13.14,P<0.01);培養陽性率分別為69.9% (819/1172)和56.6% (420/742),其結果比較,差異有統計學意義 (χ2=35.08,P<0.01)。

2.6 不同季節與菌種的關系

鏡檢陽性率:春季 (2~4月)為44.2% (134/303),夏季 (5~7月)為58.9% (415/704),秋季(8~10月)為60.4% (406/672),冬季 (11~1月)為40.9% (96/235),其結果比較,差異有統計學意義 (χ2=45.60,P<0.01)。夏季、秋季與春季、冬季兩兩比較差異有統計學意義 (P<0.01),說明夏季、秋季真菌檢出率高。而夏季與秋季、春季與冬季比較差異均無統計學意義 (P>0.05),說明夏季與秋季、春季與冬季真菌檢出率一致。

表4 不同季節真菌菌種的分布 株 (%)

不同季節真菌培養結果陽性率 (見表4):春季為64% (192/303),夏季為68.8% (484/704),秋季為64.3% (437/672),冬季為54.9% (126/235),其結果比較,差異有統計學意義 (χ2=15.07,P<0.01);組間率的兩兩比較,夏季與冬季差異有統計學意義 (χ2=14.95,P<0.01),秋季與冬季差異有統計學意義 (χ2=6.51,P<0.05),余組間差異均無統計學意義 (P>0.05)。菌種主要為紅色毛癬菌,其次為念珠菌與酵母菌、須癬毛癬菌。

3 討論

近3年潛江地區發生的淺部真菌感染中,紅色毛癬菌占主導地位 (56.4%)與國內其他學者[1-2]的報道基本一致,其次為念珠菌與酵母菌 (28.3%)、須癬毛癬菌 (10.7%)。

在不同年齡組的病人中0~15歲組念珠菌與酵母菌感染所占比例較大 (76.4%),而紅色毛癬菌感染率低 (12.9%),可能與紅色毛癬菌嗜脂生長有關,青少年皮脂發育未完全有關。

本觀察研究發現男性病人真菌鏡檢和培養的陽性率均高于女性 (P<0.01),與國內冉玉平[3]等報道一致,考慮與男性皮脂腺分泌旺盛有關。

潛江地區氣候溫暖潮濕,適合真菌生長繁殖,一年四季均可發病,建議臨床醫生對于頑固性皮疹進行真菌學檢查,以提高診斷準確率。

[1]馮愛平,鄔焱清,劉凌,等 .武漢地區994株致病真菌分析 [J].臨床皮膚科雜志,1998,27(1):21-22.

[2]吳紹熙,廖萬清,郭寧如,等 .中國致病真菌10年動態流行病學研究 [J].臨床皮膚科雜志,1999,28(1):1-5.

[3]冉玉平,劉德操,李志玉,等.1981至1997年10982例皮膚真菌病分析 [J].中華皮膚科雜志,1999,32(5):336.