我國傳統棉區戰略轉移及對策建議

財政部財政科學研究所

王向陽

我國傳統棉區戰略轉移及對策建議

財政部財政科學研究所

王向陽

近年來我國三大傳統棉區種植面積和產量呈現出在波動中減少的總體趨勢,隨著我國經濟水平整體提高,三大棉花傳統產區種植的比較效益也在逐步下降。本研究分析了我國傳統棉區實現戰略轉移的兩個路徑:其一是利用西北鹽堿旱地,其二是我國棉區西進中亞。并提出了加強傳統棉區戰略轉移的頂層設計、做好傳統棉區戰略轉移試點、加大傳統棉區戰略轉移政策支持力度等建議。

傳統棉區戰略轉移;西北鹽堿旱地;棉區西進中亞

一、我國傳統棉區生產概況

我國傳統棉區是指包括長江流域棉區、黃河流域棉區及西北內陸棉區(以新疆為主)在內的三大棉花種植區域。

棉花是我國國民經濟的重要作物和紡織工業原料,據統計,2012年我國紡織品服裝出口創匯高達2500億美元,在國民經濟中具有不可替代的地位。但是多年來,三大傳統棉區原棉總量無法滿足我國紡織需求,每年仍需進口原棉350萬噸左右。而美國是我國原棉的主要進口國,其依靠對植棉業的高額補貼和期貨掌控著世界棉花的話語權,嚴重制約了我國紡織產業的健康、可持續發展。

調研表明,近年來我國三大傳統棉區種植面積和產量呈現出在波動中減少的總體趨勢。1984年,我國棉花種植面積約1.1億畝,目前棉花種植面積約7000萬畝左右。統計資料表明,2011年植棉面積7560萬畝,比2010年增4.2%;總產658.9萬噸,比2010年增10.6%。2012年植棉面積7050萬畝,比2011年減6.7%,總產達到685萬噸,比2011年增3.8%。

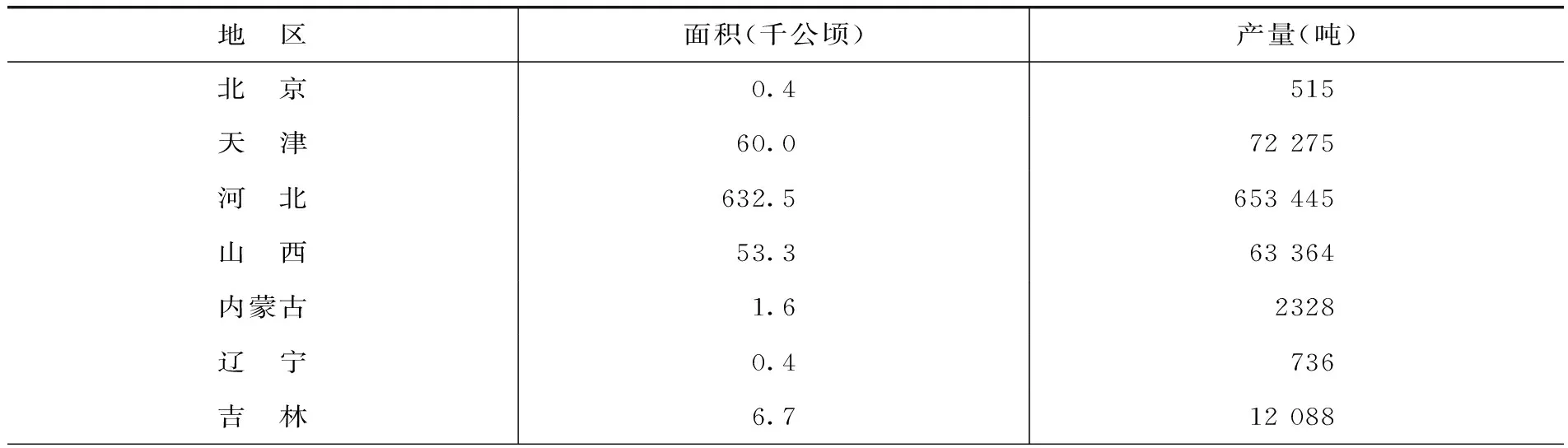

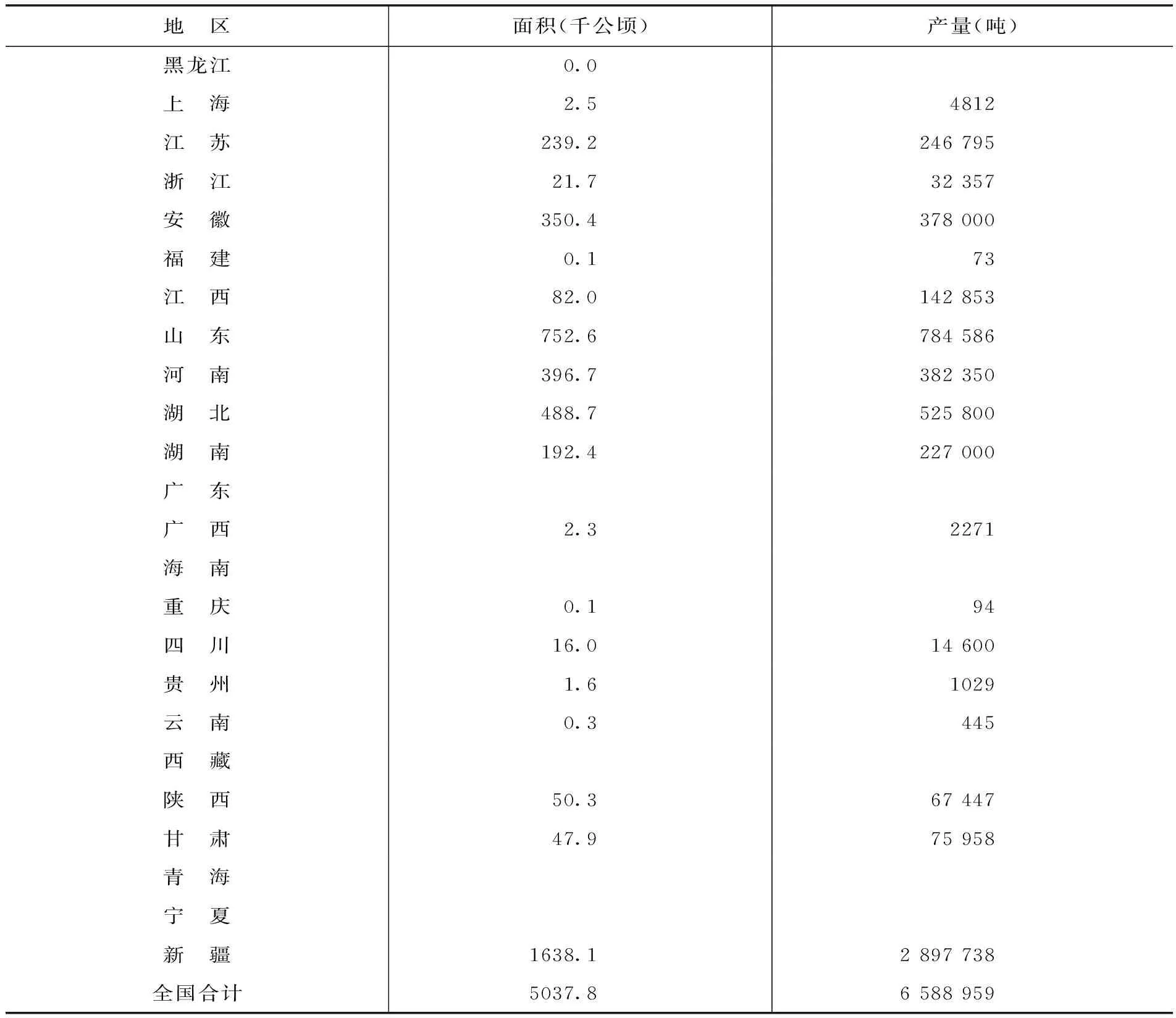

表12011年我國各地區棉花種植面積和產量

續表

數據來源:國家統計局農村社會經濟調查司:《中國農村統計年鑒(2012)》,中國統計出版社2012年版。

二、我國傳統棉區生產存在的問題

盡管目前我國棉花產量在全世界產棉大國中,無論單產還是總產都是最高的,但是我國棉花新品種在豐產潛力、抗病性、抗逆性、纖維品質等方面進一步提高的難度越來越大。

隨著我國經濟水平整體提高,棉花傳統產區種植的比較效益也在逐步下降。種一畝棉花至少需要成年勞動者20多個工作日,但純收入不會超過1000元。如果外出務工,按每天100元工資計算,20個工作日的工資是2000元,遠遠大于種植棉花的收入。調研表明,種棉花費工費時,人工成本超過化肥等物化成本,保守估計,最近幾年每年人工費成本都會提高1個百分點。

總體而言,我國內陸三大傳統棉區近年來生產成本增加,而比較效益呈下降的態勢。目前,我國三大傳統棉區生產基本呈現長江流域棉區、黃河流域棉區及西北內陸棉區(以新疆為主)的三足鼎立之勢,其中長江流域和黃河流域棉區的棉花種植面積每年在300萬公頃上下。但由于生產成本不斷上升,其比較效益則在持續下降。

三、我國傳統棉區戰略轉移的路徑選擇與試點

(一)戰略轉移路徑之一。

我國西北地區干旱少雨,地廣人稀,雖然尚有5億畝具有潛在利用價值的鹽堿旱地,但水資源短缺已成為農業可持續發展的重要瓶頸,也使我國農業生產和糧食安全面臨嚴重挑戰。利用高新技術,創制抗旱新材料,培育抗旱節水新品種,將主要農作物尤其是棉花生產逐步轉向鹽堿旱地種植,對促進我國農業結構調整、實現農業機械化具有重要意義,對保障國家糧食安全也具有重要意義。

自2011年始,中國農業科學院棉花研究所與內蒙古自治區農牧科學院聯合在阿拉善左旗進行大面積棉花高產種植試驗,籽棉產量達到523.4公斤/畝,經濟效益4000~5000元/畝,全生育期用水量600~800立方米。種植棉花的經濟效益是玉米的2~2.5倍,其用水量反而下降了1/3以上。若在阿拉善地區種植抗旱棉花,同時結合膜下滴灌植棉技術,預計150萬立方米左右用水量即可滿足棉花全生育期的生長需要。

2012年,為緩解黃河中下游洪水壓力,經國務院批準,在阿拉善盟科博爾灘建成了新的泄洪區,其最大分洪量為115.6億立方米。科泊爾灘涂地區生態條件與新疆相近,光熱資源充足,適宜大規模、機械化種植旱地作物。棉花抗旱性好,是唯一適宜在科泊爾灘涂地區大面積種植的農作物,經連續2~3年種植改良,預計籽棉產量可達到300~500公斤/畝,其產量水平約為內地傳統棉區籽棉平均產量的2倍左右。

充分利用科泊爾灘的光熱條件和泄洪的儲水資源,結合抗旱棉花新成果,今后5~10年,在科泊爾灘及周邊地區發展高產棉田500萬畝成為可能。按照等量置換原則,在科泊爾灘發展500萬畝棉花,就意味著內地可調減1000萬畝左右棉田用于發展糧食生產,按內地玉米1500斤/畝產量計算,將增加糧食700萬~800萬噸/年,對保障國家糧食安全具有重要意義。

(二)戰略轉移路徑之二。

中亞地區與我國西北生態條件類似,也同樣面臨著干旱少雨和地廣人稀問題。如果我國西北地區旱地作物生產發展順利,在未來若干年內,中亞地區也必將逐步納入到我國農業生產的輻射范圍,對進一步穩定我國農業生產意義重大。

基于提供棉花種植技術大幅提高中亞棉花產量,并通過新疆將中亞原棉回流到國內,借助“棉花外交”實現我國與中亞地區各國的廣泛合作,拓展和充實絲綢之路經濟帶,不僅使中亞地區成為我國國際政治的緩沖地帶,還可以保障我國原棉供應和糧食安全。

中亞各國是傳統的植棉區,如果我國先進的植棉技術和優良品種能進入中亞,它們的棉花生產能力將能迅速得到恢復。若中亞各國原棉產量得到提高并能穩定供應我國市場,必將對我國植棉技術及原棉消費形成依賴,這將使我國原棉進口更加多元化,提高我國棉花產業國際競爭力和話語權。屆時,我國就可有計劃地調減傳統棉區長江流域棉區和黃河流域棉區的植棉面積,用于發展糧食生產,可有效增加國內糧食作物種植面積,這對保障我國糧食安全具有重要意義。

測算顯示,如果從中亞地區進口原棉150萬噸,我國黃河流域和長江流域可減少種植棉花2000萬畝,意味著我國可增加2000萬畝糧食種植面積,按照每畝生產小麥800斤,每畝生產水稻900斤(單季計算),理論上即可生產小麥160億斤或水稻180億斤,有利于保障我國糧食安全。

四、我國傳統棉區戰略轉移的技術優勢

中國農業科學院棉花研究所是全國唯一國家級棉花科研機構。該所先后榮獲省部級以上成果獎勵66項,其中國家一等獎4項(技術發明一等獎1項,科技進步一等獎3項),二等獎11項,為我國棉花產業的持續穩定發展做出了巨大貢獻。

20世紀末,美國跨國企業孟山都公司,憑其領先一步的高技術,于1997年將其培育的抗蟲棉品種成功推向中國市場。1999年,美國抗蟲棉就占領了我國抗蟲棉市場份額的95%,我國棉花產業再次面臨危機。在國務院和有關部委的支持下,該所率先開展國產抗蟲棉的發展,使其市場占有率從1999年的5%上升到2012年的98%以上,并將美國抗蟲棉徹底趕出中國市場。

在選擇抗旱棉花新材料的過程中,該所進行了嚴格的抗旱試驗。在播種前對土壤進行一次性徹底灌澆,之后,棉花全生育期不再進行任何水分處理,同時,連續測量30cm深土層的水分含量變化情況。

對照組試驗結果表明:2012年5月3日(播種期)土壤絕對含水量為25%,6月4日(苗期)土壤絕對含水量為19%,6月28日(蕾期)土壤絕對含水量為14%,7月23日(花期)土壤絕對含水量為12%,8月15日(鈴期)土壤絕對含水量為9%,10月18日(吐絮期)土壤絕對含水量為5%。至8月中旬,30cm深土層已處于嚴重缺水狀態,種植的普通棉花開始表現出打蔫現象,而抗旱棉花則生長良好,至10月中下旬30cm深土層進一步干旱缺水,普通棉花逐漸出現死亡現象,而抗旱棉花仍能正常生長。

五、糧食安全背景下傳統棉區戰略轉移支持政策建議

(一)加強傳統棉區戰略轉移的頂層設計。

應綜合考量開展“棉花外交”、保障國家糧食安全和提高棉區比較效益,加強傳統棉區戰略轉移的頂層設計。

無論采取戰略轉移路徑之一還是戰略轉移路徑之二,均需要做好傳統棉區戰略轉移試點工作,在總結試點成功經驗的基礎上進一步推進傳統棉區戰略轉移。

(二)做好傳統棉區戰略轉移試點。

1.內蒙古阿拉善盟科泊爾灘旱作棉區試點。發展旱地作物,科技必須先行。建議內蒙古自治區阿拉善盟先行規劃出10萬畝土地,由中國農業科學院棉花研究所牽頭,組織有關力量,在科泊爾灘進行抗旱棉花新品種試驗示范,待取得成功經驗后再逐步大面積推廣應用,為未來 5~10年在科泊爾灘及周邊地區發展500萬畝高產棉田提供技術支撐。

2.中亞棉花科技園區試點。建議分別在吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦的費爾干納盆地、哈薩克斯坦東部地區建立棉花科技園區,由中方援助農機具等硬件條件,提供現代棉花種植技術及優良品種,國外單位提供土地、柴油和勞動力,開展聯合示范試驗。每年中方安排棉花專家到各個科技園區進行技術指導,各國政府官員、從事棉花種植的主要專家參加現場展示和研討會,推介中方的品種、技術和農業機械。

(三)加大傳統棉區戰略轉移政策支持力度。

1.成立傳統棉區戰略轉移基金。建議由國家發改委、財政部、農業部、科技部等發起成立傳統棉區戰略轉移基金,專門用于支持傳統棉區戰略轉移。

2.對西北鹽堿旱地進行節水旱作改造。建議對于西北5億畝具有潛在利用價值的鹽堿旱地分步驟采用節水、旱作新技術進行改造,為全面推廣棉區戰略轉移政策提供基礎。

3.加大棉花品種及大型機械研發的支持力度。建議加大棉花抗旱新品種繁育和大型棉花機械研發的支持力度,著力提高棉區比較收益。

略)

F322

:A

:2095-3151(2014)43-0038-04