不動之動的秘密

——淺析阿恩海姆“張力”理論

韓 萌 (河南大學藝術學院 河南開封 475000)

不動之動的秘密

——淺析阿恩海姆“張力”理論

韓 萌 (河南大學藝術學院 河南開封 475000)

張力理論是阿恩海姆藝術研究的重要組成部分之一,魯道夫?阿恩海姆在《藝術與視知覺》一書中用了一個章節來明確闡述張力所表現的內容以及含義。視覺是再普通不過的感知能力,也是生活中能明顯作用于人本身,使人產生共鳴的方式。本文將通過視覺理解阿恩海姆的“張力”理論,分析張力與運動在畫面中的運用和關系,解讀“不動之動”的秘密。

張力;阿恩海姆;運動;視覺感知

張力一詞在物理學說中的解釋是受到拉力作用時,物體內部任一截面兩側存在的相互牽引力,是指事物與事物內部存在的力的運動造成的一種緊張狀態。魯道夫?阿恩海姆把張力理解為“不動之動”,并且認為具有一定的傾向性,張力與運動的關系是微妙的,也是無處不在的。《藝術與視知覺》從基本的張力的由來進行分析,提出的張力是在不動的式樣中感受到運動。有句名言也說過“一個中國式的花瓶,雖然是靜止的,但看上去卻在不斷地運動著。”

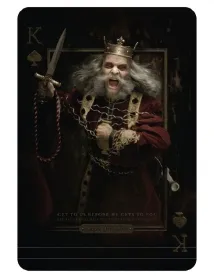

我覺得“張力”來自于對事物感知的直接反應,被訓練過的“眼睛”遇到了一幅作品,便會從作品中感知到什么,無論畫面本身或者畫面含義都會作用到那雙“眼睛”上,不同的是專業人士對于作品的感知會更加敏銳,而對于普通大眾來說,傳統的觀念就是人們賦予作品了運動性,也可以說成是人們把自己以往的經驗加入到了作品中,是人們的主觀反應。所謂的圖形并不是孤立存在于畫面,如圖下:幾欲崩裂的眼珠、血盆大口、飛舞的頭發、鋒利的劍、有力的手臂都傳達出國王想要掙脫枷鎖,逃出囚籠,這是我們第一眼就能在畫面中感知到的。這里就存在一種沖出的“勢”,一種非動似動的力量。“形狀越是復雜,它的有機特征就愈加明顯。”人物超越了那種象征穩定的框子,兩只胳膊也處于極不對稱也不平衡的位置上,那么圖片顯示的緊張力也就不言而喻了。

阿恩海姆在書中直接表達了他對于“張力”的理解,那就是對運動的知覺不等于對具有傾向的張力的知覺,知覺式樣的“動”并不是經驗的附加性質,它是獨立存在的,是直接或者客觀的存在于我們看到的物體之中,是直接刺激觀看者對于整個畫面表達的內容的理解的潛層反映。這種刺激就是我們感受到的“運動”。不管是緊張,拉緊,應力或是懸念,優秀的作品總是會傳遞給我們信息,一種無以言表的但確實打動我們內心的訊號。

“一切視覺現實都是視覺的活動造成的。”在對張力的闡述中,阿恩海姆也分析了動覺的作用,認為“運用動覺經驗去解釋視知覺所把握到的運動,對事情不會有任何幫助。”他所認定的運動在之后的論述中被總結為“具有傾向性的張力”,這種張力來自于視覺刺激,這種視覺刺激顯然與表現者和接收者雙方都有關聯,他更多地把這種張力歸結為觀者的視線捕捉到觀看對象之時發生的心理變化。“張力”最終作用于觀察者的視覺知覺,但溯其根源也可以這樣理解:由藝術品的創作者在所要表現的對象中觀察、感受到了這樣一種張力,與自身想要表達的張力相契合,而他本身恰好具有這樣一種能力能夠表現出來,最終把所有這些付諸實際行動變成了作品。

在藝術領域里,張力存在于任何一個藝術流派和任何的藝術作品中。要想徹底弄懂張力的式樣,就必須要將作品內容和作者力圖表達的見解——聯系起來。作品利用物體與物體之間的間隔產生視覺運動感,以變形產生的張力原理和運動感來分析,用夸張展示張力的視覺作用。張力不僅通過變形表現出來,也可以在沒有變形的物體上用重疊的方法表現出來。對比出來的張力相互干擾,并且這種具有強烈運動感的構圖使人覺得它們更想要努力掙斷重疊的趨勢,刨除了第一感覺的印象,更有可讀性。

可以說運動就體現了作品的生命力,它是繪畫的靈魂。在中國畫這一自古傳承的體系中,運動感與生命力也是藝術家們追求的意境。“氣韻生動”是中國畫所要變現的最高目標,是指繪畫的內在神氣和韻味,達到一種鮮活的生命之洋溢的狀態,講究形式與內容的高度統一。但審視中國畫要求作者把表達的思想、內容通過一定的形式加以組織、匹配和協調,在完整的構圖中盡顯自己的創作意圖,從而表達作者的情思,同時觀眾在畫面的整體賞析中也應該聯系中國畫的視覺張力與筆墨內美,更深入的理解作品以致中國文化。

作品中視覺上的張力表現與內在的運動感是相輔相承的,不論是何種藝術形式都不能否認這一點。在現代社會高速發展的洪流中,藝術作品對視覺的張力提出了更高的要求,作為研究意義表達的視覺文化也理應重視該理論的運用。

[1](美)魯道夫?阿恩海姆著.滕守堯,朱疆源譯.藝術與視知覺.四川人民出版社,2006.10.

[2]張道森,彭亞著.中國美術史.河南大學出版社,2011.7.

[3](美)潘諾夫斯基.著;戚印平,范景中譯.圖像學研究—文藝復興時期藝術的人文主題.上海三聯書店.2011.

韓萌,女,河南新密人,河南大學藝術學院美術學專業2012級研究生,研究方向:中國畫藝術研究。