古城真假

劉伊曼

山東聊城是一座古城。尚在遠古時代,這里就是東夷族活動的主要地區。《水滸》《金瓶梅》《聊齋志異》《老殘游記》等古典名著中的許多故事都發生在聊城,從蚩尤到孫臏,從岳飛到傅斯年,都出自這里。

聊城市現有文物保護單位362處,其中全國重點文物保護單位13處;國家級非物質文化遺產11項。

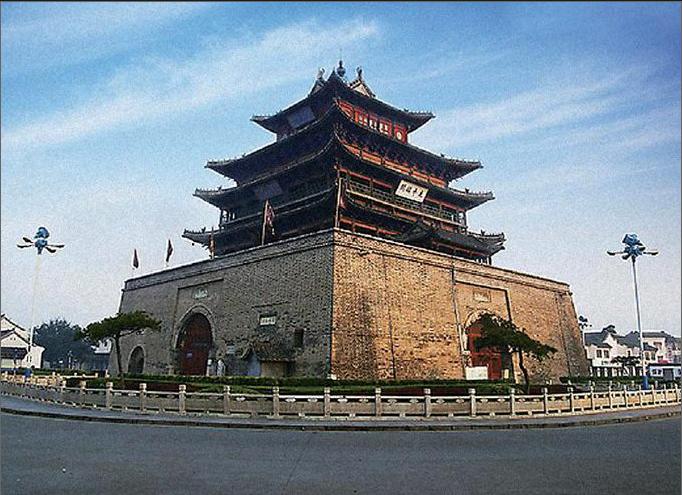

1994年1月,聊城被國務院公布為第三批“國家歷史文化名城”。申報成功的一項重要條件,就是東昌湖上那座生息近千年的古城。

但這塊給聊城增加美譽度的國家級招牌,如今卻蒙上了陰影。

大規模古城改造源自2009年

2012年11月7日,住房城鄉建設部、國家文物局聯合發出[2012]193號通知,將聊城列在通報批評的第一位,嚴厲譴責其破壞歷史文化名城的行為,責令整改。此前的2012年6月,在“紀念歷史文化名城設立三十周年論壇”上,時任建設部副部長仇保興曾點名批評聊城“拆真名城,建假古董”。

“整個古城就被拆成廢墟了,幾乎什么都沒了。”中國名城委副主任曹昌智對《瞭望東方周刊》說,“怎么修復呢?當時甚至有專家提出,干脆保留這片廢墟,作為人類破壞古城的‘歷史遺跡,以警醒后世。”

接受本刊記者采訪的數位聊城官員,都低調地表達著委屈。他們認為,當時拆掉的,不是古建筑,不是文物,而是上世紀五六十年代后建造的破舊老平房,沒什么可惜。他們并不是特別了解專家口中抽象的“古城的歷史傳承和風貌”,其具體載體在哪里,也想不通那些狹窄的胡同、破舊的房屋哪點有價值。

“拆真建假”的開端要回溯到2009年4月。在“古城保護與改造動員大會”上,時任聊城市委書記的宋遠方表示,城市建設不怕破破爛爛,就怕不倫不類。當前,不同的發展階段,有不同的發展要求。

“擺在我們這一屆市委、市政府面前的有兩種選擇,一種選擇是繼續保護下去。為了改善古城區老百姓的生活條件,搞一些基礎設施建設,修修補補也可以。另一種選擇是積極作為,實施古城的改造開發,以此作為我市旅游業發展的龍頭,帶動經濟發展,帶動老百姓發家致富。”他說。

宋遠方告訴在場的干部和民眾,他們之所以要作第二種選擇,首先是時代發展的趨勢,也是建設強市名城的需要,“是在廣泛征求了1.4萬古城居民的意見并請高層次專家論證之后作出的決策”。

對于古城居民的動遷,宋元方也表示,要“以人為本,真情操作”,“古城居民世代生活在這塊土地上,故土難離,人之常情。他們搬出古城,是對全市大局的維護,是對我們工作的支持。”

隨后,“古城改造”迅速全面鋪開。

“古城的拆遷相比其他地方的拆遷來說算是文明的,但我們很多人其實不愿意搬。政府就天天來給你做思想工作,安置房沒有建起來,就讓你全家搬走,然后把房子推了。”在古城一座老四合院里住了半輩子的陳金對本刊記者說。直到現在,陳金仍然租房子住在古城里,是學校的宿舍。和他一樣租在這里的拆遷戶,還有40歲的李珍一家。

“我們不愿意搬。”李珍說,她覺得這里地段很好,小孩上學也方便。

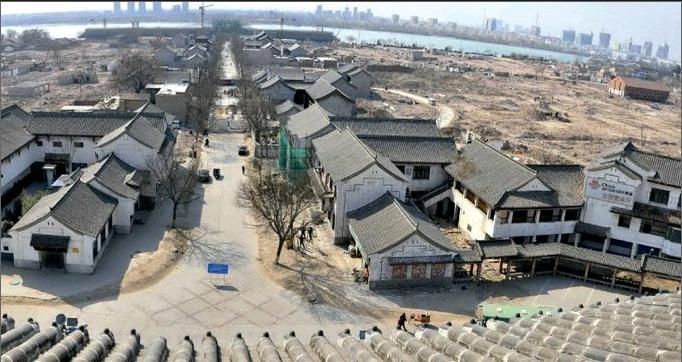

李珍向本刊記者回憶,在大規模拆遷之前,古城里也是一片繁華,光岳樓下有繁榮的集市,街坊鄰里都很熟悉,還有自己結婚時住的紅磚房……2009年之后,家園變成廢墟,荒涼了4年。而現在,所有過去生活的記憶正消失于一片新建的別墅群中。

“騰籠換鳥”的地產開發

按照2009年的計劃,聊城市委、市政府計劃用3年時間,總投資38億元,將古城打造成“江北水城 、運河古都”的標志景區。除了光岳樓等文保單位沒有動,民居部分基本拆除。

但沒想到,拆遷進行了幾個月之后,政府沒錢了。招商引資也沒什么進展,那一片古城變成的“廢墟”就放在那里,除了沿街一些仿古的商鋪外,整個建設基本停滯,直到引起國家相關部門的關注。

根據聊城市委、市政府于2014年4月向住建部、文化部所作的匯報,過去工作中的“種種問題”導致了這種錯誤的發生:一是雖然主觀上想做好歷史文化名城的保護和利用,但對名城保護法律法規的理解和把握不夠全面,客觀上影響了名城的保護;二是雖然在古城保護與改造過程中廣泛征求了專家的意見,但聽取、吸收專家意見特別是不同意見還不夠充分,也沒有按程序逐級上報保護改造方案;三是過于關注改善古城居民生活環境和質量,在對古城保障措施還不到位的前提下,拆遷范圍過大,古城街巷格局、肌理風貌的完整性受到破壞。

聊城市古城保護與改造指揮部的一位官員告訴本刊記者:“以前老百姓住的房子,確實太破舊了,社區環境臟亂差,連暖氣都沒通。拆掉這些老居民區,讓人們搬進新修的安置小區,也是為了改善民生。”

古城居民的看法則有些不同。數位老居民告訴本刊記者,這其實是在“騰籠換鳥”——把原來的居民遷走,把地賣給開發商,借著古城的名氣和濱湖的優質環境,建高檔別墅賣給有錢人。

陳金說,他家原來260平方米的四合院補償了約70萬元,兄弟幾家人分了。開發商建成同等面積的四合院式別墅要賣數百萬元,一般老百姓想買回原有的房子,根本不可能。

陳金家的原址所在地,現在是名為“東昌首府”的樓盤,開發商榮盛房地產公司來自河北廊坊,2009年曾在東昌湖西南拿地200畝,建了聊城最大的一家五星級酒店。2013年,他們拿到了北邊“半個古城”的開發權限,獲得20.8萬平方米的土地面積,其中建筑占地14.6萬平方米。計劃打造416套湖景豪宅,有聯排、雙拼、獨棟和四合院,建筑不超過三層,均帶私家地下車庫,容積率為0.69。

該樓盤的銷售人員告訴本刊記者,2005年之后國土部就不再批別墅用地了,房子被湖水和古城墻環繞,聊城也沒什么污染,是北京周邊空氣質量較好的城市,所以這里的別墅極具收藏價值。

古城南部則被另外兩家開發商獲得,也是開發低密度的古建筑風格別墅。三家加起來共將有千余套別墅,單套價格從300多萬元到1000多萬元不等。endprint

根據《聊城古城保護與整治規劃》,古城內建筑總量約60萬平方米,這些私家別墅占據了其中的大半。

以古城保護為開發契機

新出讓土地用于建設低容積率的別墅,是否涉嫌違規?

聊城市國土局副局長商成倫向《瞭望東方周刊》介紹,政府賣地的程序非常嚴格,絕對沒有造成國有資產的流失。建低密度的別墅也是合法合規的,而且正好是符合了古城保護規劃的基本要求——不能建超過三層的建筑,所有建筑不能高于古城中間的光岳樓。

他說:“國土部禁止別墅供地,主要是針對新增建設用地而言,初衷是為保護農地。而古城原本就是建設用地,原來的建筑密度就不大,都是低矮的平房、四合院。改造過后,容積率就不能高了。”

“東昌首府”等售樓中心的工作人員也這樣向本刊記者解釋:正是因為有古城保護的“特殊政策”,這里的別墅才能拿到合法的土地證,也因此具有不可復制的價值。

除了開發房地產,按照當地政府的規劃,古城的幾條主干道還要建成餐飲一條街、工藝藝術精品一條街、地方特色小吃一條街、聊城老文化一條街。在不久的將來,將這里打造成有地方文化特色的旅游勝地,恢復舊日的繁榮。

“我們的古城修復也并不全是商業地產的開發。”聊城市建委新聞中心主任耿永立對《瞭望東方周刊》說,“我們調查了古城區的文物資源,將各級文保單位、古遺址、古街巷、古民居及歷史建筑匯總梳理。比如老糧庫、兵器庫、縣衙,都在原址復原,將古城的格局恢復成歷史上原有的模樣。”

耿永立說,自被住建部、文化部通報批評之后,聊城市非常重視,開了多次會,立即整改,非常擔心被摘掉“國家歷史文化名城”的帽子,商業地產的開發也是為了民居住宅部分趕緊建起來,并且嚴格依照古城風貌,符合統一規劃。

據他介紹,除了恢復古城,聊城還做了大量其他工作,比如積極開展遴選申報和公布文物保護單位的工作,并且進一步加大了大運河申遺的工作力度,對市域內的運河河段、沿運河的橋涵閘等全面修繕。“特別是陽谷、臨清兩縣市,投入了上億元,整治申遺點段周邊環境,成效明顯。”

根據聊城市委提出的目標,“國家歷史文化名城”的保護將會擺在重要位置上,打造包括“文化繁榮先行區”在內的“冀魯豫三省交界科學發展先行區”,努力把聊城建設成為“文化名市”。

耿永立說,下一步,聊城市不僅要嚴格按照規定搞好古城保護與改造,全面加強文物保護,加快編制各項專項規劃,積極推動公眾參與和監督,還要加大對歷史文化名城保護資金的投入,“從今年起到2020年,聊城市計劃投入2300萬元,用于完善歷史文化名城保護規劃;投資8億元,加強古城外圍周邊的保護整治。”endprint