朔州市半城鎮化農民工生計可持續問題調查與思考*

太原師范學院 彭鄧民

山 西 大 學 孟麗君

山西大學商務學院 徐仲安

一、引言

“生計”一詞具有寬泛的概念,既可以理解為生活狀態,也可理解為生存方式。Chambers和Conway認為生計是一種集合資源、能力、活動的謀生方式。20世紀80年代末,世界環境與發展委員會,將“可持續生計”定義為“從最初開始就維持或改善資源生產力,保障各項資源活動的獲得,同時確保足量的糧食和資本維持基本需求。”因此,結合我國的國情,在吸收國外可持續生計理論基礎上,中國社科院研究中心(2004年)將“可持續生計”定義為個人或家庭為改善居住條件,長期有效的獲得能力、資產、收入的活動。為此,我們可以將半城鎮化農民工的可持續生計理解為:在可持續發展觀的指導下,在遷入城市后,農民工個人及家庭擁有的生存能力,不僅能夠改善其現有的生活水準,而且能夠滿足其個體及家庭未來的生活及勞動再生產的需求。

朔州市位于山西省的西北部,是一座以煤電為主的資源型城市。伴隨工業化、城鎮化的發展,朔州市的城鎮化水平取得顯著效果。2012年朔州市的城鎮化水平已經達到50.02%,常住人口為173.3萬人,同年戶籍人口為160.6萬人,與常住人口差13萬人,說明有將近8%的人是進城務工和經商的農民工。由于受跟隨戶籍制度的一系列社會福利和醫療公共服務的制度的限制,半城鎮化農民工的流動性變大,就業不穩定,缺乏對城市的認同,生計能力問題凸顯,不利于朔州市工業化、城鎮化的發展,更不利于半城鎮化農民工扎根朔州市的生計的可持續。

本文基于國家自然基金項目“晉西北城鎮化農民非農生計可持續性及農地流轉”,跟隨課題組對朔州市平魯區、朔城區2個市轄區的半城鎮化農民工進行問卷調查,此次調查共調查了405戶農民工,調查內容包括朔州市半城鎮化農民工的基本情況、就業、生計資產狀況、半城鎮化農民工生計成果評價等,并運用問卷調查、入戶訪談、實地調研的方法收集數據,分析朔州市半城鎮化農民工的生計現狀并提出可行性的政策建議。

二、朔州市半城鎮化農民工基本情況

課題組對朔州市平魯區、朔城區2個市轄區的405戶半城鎮化農民工進行問卷調查。基本情況調查主要涉及以下幾個方面:住戶來源地、進城時間、家庭狀況(家庭勞動力、家庭人口、配偶小孩的陪同度)三個方面。

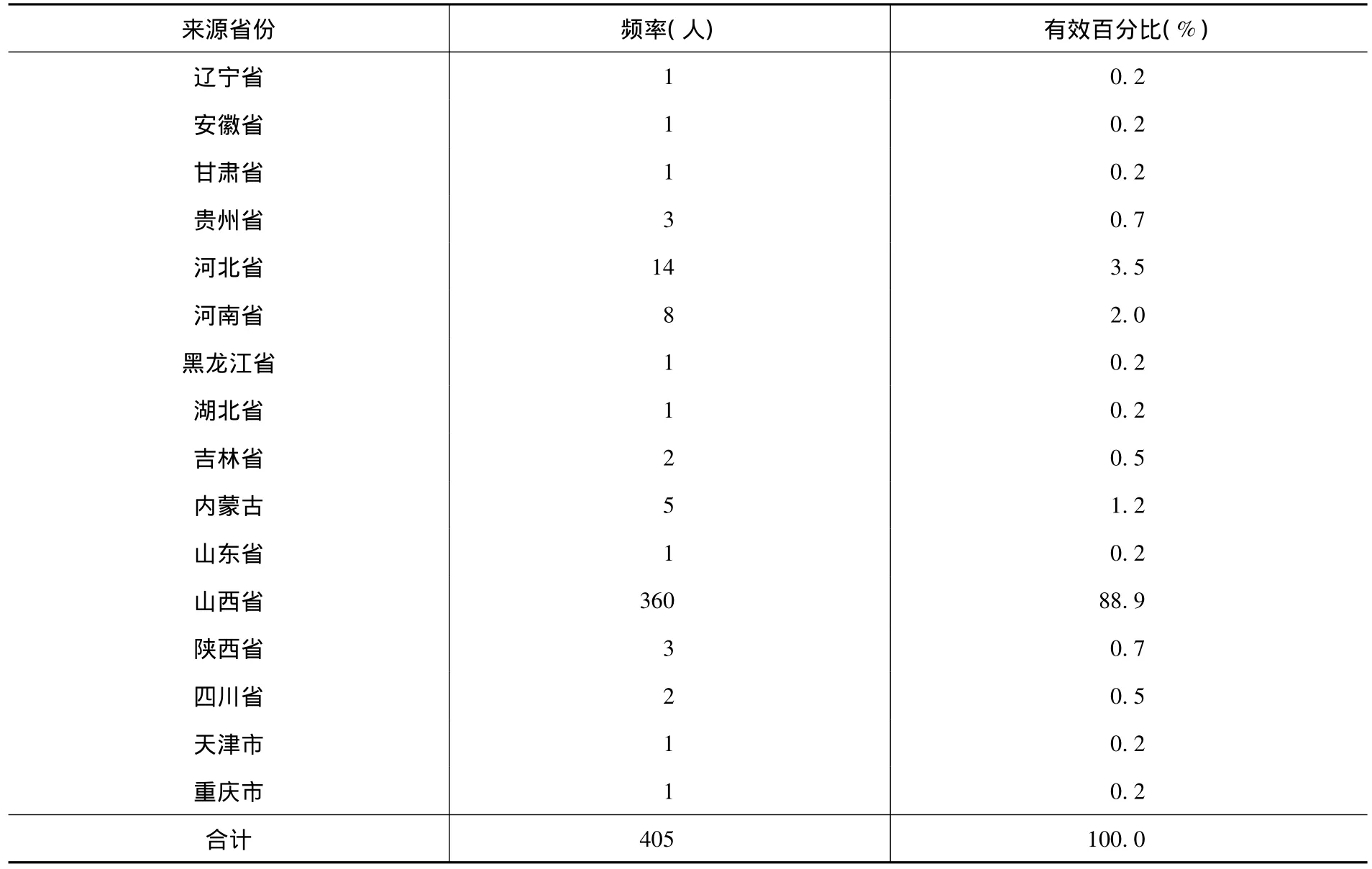

(一)住戶來源地情況。

從表1可以看出,近九成的半城鎮化農民工來自山西本省份,其余來源省份比較多的依次為河北、河南、內蒙古、陜西和貴州。由表2得知,在360名來自山西省的農民工中,朔州市的比率占到80%,其余所占比率較高的依次是忻州市、大同市。由此可見,朔州市半城鎮化農民工在務工城市選擇時遵循地緣就近原則,多數選擇自身所在省份的所在城市或者臨近城市。

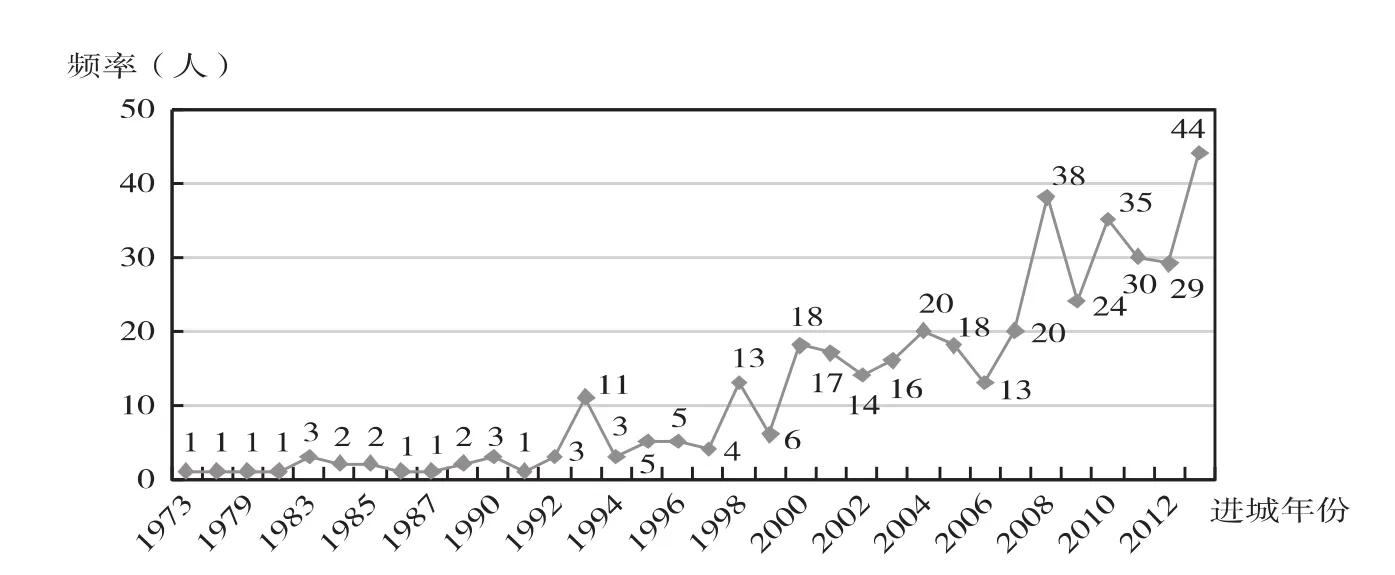

(二)進城時間情況。

朔州市半城鎮化農民工進城時間的統計在一定程度上也反映了半城鎮化農民工數量變化的趨勢。從圖1可以看出從2000年開始進朔州市務工的半城鎮化農民工數量不斷增長,而2000年正是我國推行城鎮化戰略的開始之年,在某種意義上也證實了朔州市的城鎮化促進了朔州市農村勞動力的轉移。

表1 朔州市半城鎮化農民工來源省份分布

表2 來源山西省內地市分布

圖1 朔州市半城鎮化農民工進城時間統計

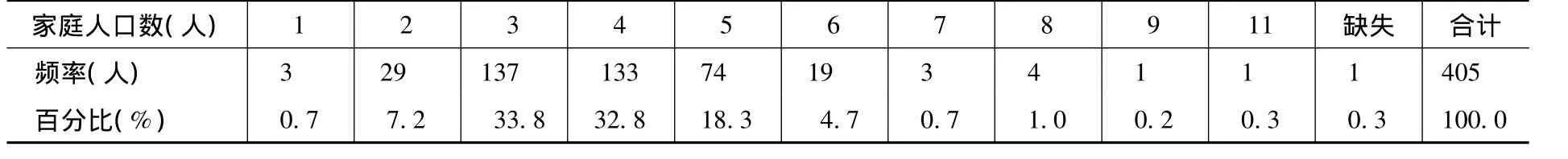

(三)家庭情況。

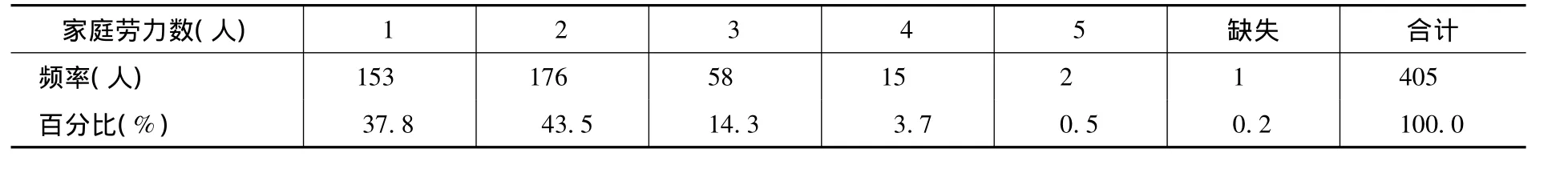

1.朔州市半城鎮化農民工家庭情況。結合表3、表4可知朔州市半城鎮化農民工的家庭規模普遍以3~5人為主,家庭勞動力則普遍集中在1~2人。

2.家庭成員陪同度調查。家庭成員陪同度調查主要從配偶陪同和子女陪同兩個方面來考察。配偶的陪同可以減輕半城鎮化農民工在城市的孤獨感,增加對城市的歸屬感和認可度;子女陪同則是考慮到半城鎮化農民工子女的教育問題,如若孩子與半城鎮化農民工一起在城市,那么農民工子女的教育問題將加大半城鎮化農民工的生計風險。關于配偶及子女陪同情況顯示,盡管調查數據存在一定缺失,我們依然可以看出,在朔州市半城鎮化農民工中配偶陪同率為61.2%,由此可以推斷朔州市半城鎮化農民工的城市歸屬感比較高;在半城鎮化農民工的子女教育方面,56.2%的半城鎮化農民工將子女帶到城市生活,這樣的話,半城鎮化農民工的子女教育問題將成為制約半城鎮化農民工生計可持續的重要教育風險。

三、朔州市半城鎮化農民工的生計資產現狀

基于可持續生計分析框架,生計資產由人力資本、金融資本、社會資本、物質資本和自然資本五大類構成。生計資產的不同配置會形成不同的生計結果,為此,分析朔州市半城鎮化農民工的生計資產對朔州市半城鎮化農民工生計可持續研究具有重大意義。

(一)朔州市半城鎮化農民工的人力資本層次低

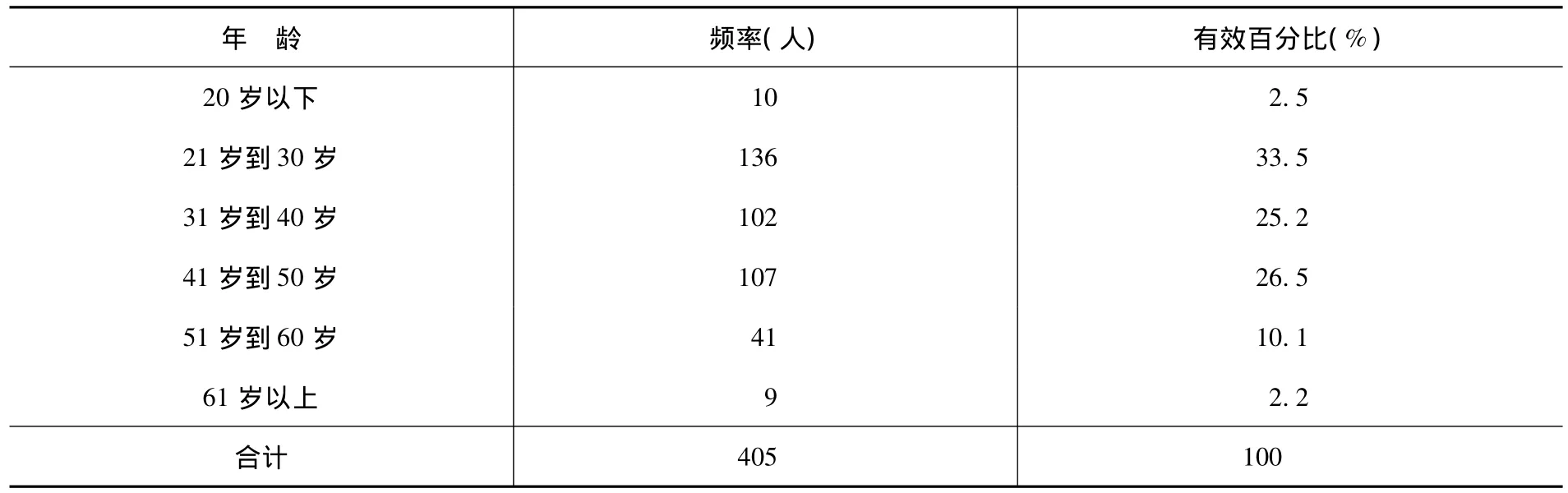

1.年齡性別等基本情況。本文的調查在測量半城鎮化農民工的年齡結構時,具體將半城鎮化農民工的年齡結構分為20歲以下,21~30歲,31~40歲,41~50歲,51~60歲,61歲以上六個階段。身體健康程度則分為很好、較好、一般、較差(見表5)。

表3 朔州市半城鎮化農民工家庭人口數

表4 朔州市半城鎮化農民工家庭勞力情況

從調查結果可以得知,朔州市半城鎮化農民工男性比重占到75.8%,女性所占比重不到男性所占比重的1/3,說明朔州市半城鎮化農民工以男性為主,女性外出打工的比較少。在健康情況的調查中,70.1%的受訪半城鎮化農民工的健康狀況良好,僅有1%的受訪半城鎮化農民工的健康狀況較差。而從年齡來看,朔州市半城鎮化農民工的年齡集中在21歲到50歲,其中21歲到30歲的農民工達到33.5%,31歲到40歲的農民工則是25.2%,二者合占總調查數的58.7%(見表6)。可知,朔州市半城鎮化農民工偏向于年輕化,低年齡和高年齡的農民外出務工的比較少。

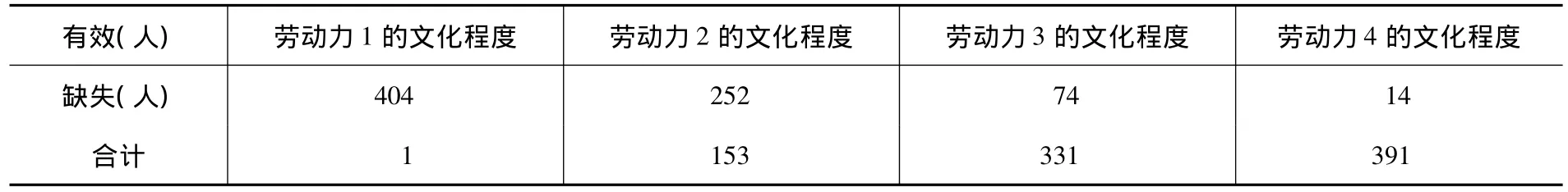

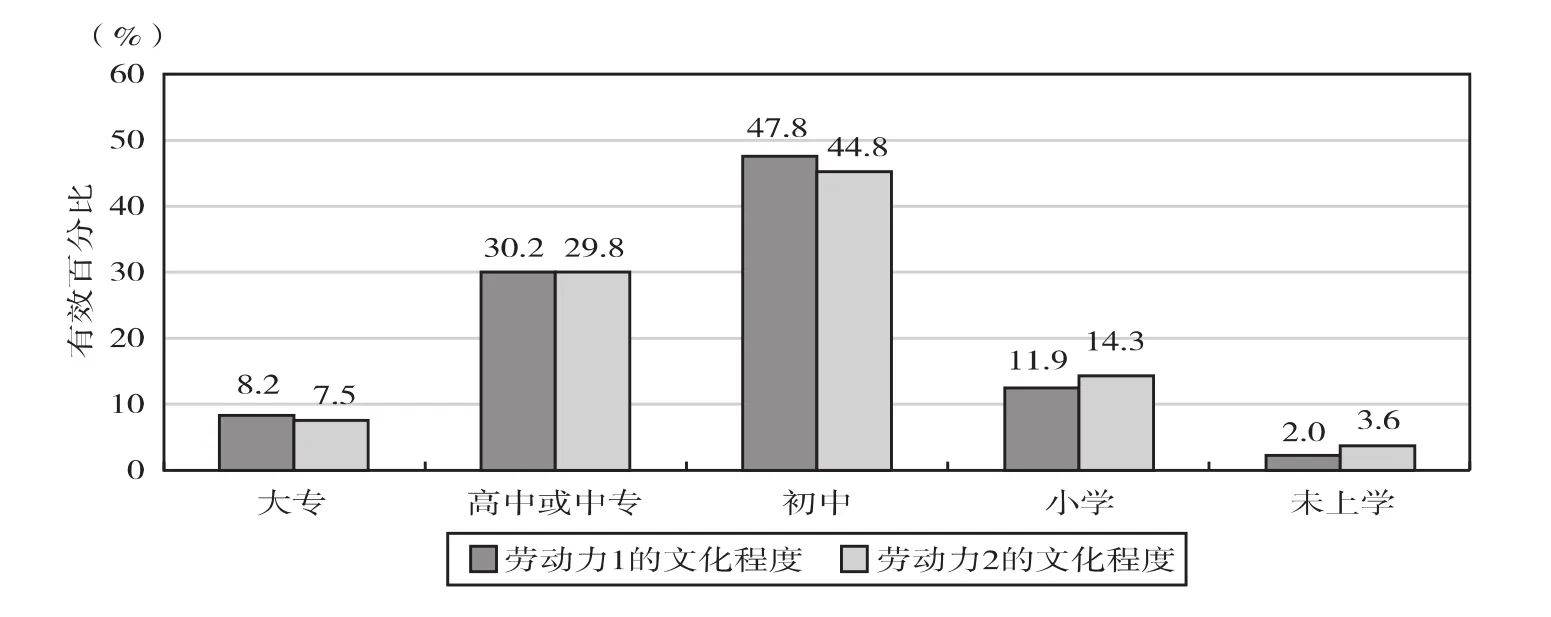

2.文化程度。本文的調查在測量朔州市半城鎮化農民工的教育水平時,以家庭為基本單位,對家庭中的主要勞動力的教育狀況進行調查,與此同時對家庭中的其他勞動力的教育程度也做了一些的調查。采用的是半城鎮化農民工的文化程度這一指標,將半城鎮化農民工的文化程度分為大專及以上、高中或中專、初中、小學和未上過學五個程度。

由表7可以看出,勞動力3的文化程度及勞動力4的文化程度的統計數據缺失比較嚴重,為此我們主要研究勞動力1及勞動力2的文化程度及非農技能培訓情況。

雖然勞動力1、勞動力2的文化程度的調查數據存在不同程度缺失,但并不影響我們的研究分析。從有效數據結果顯示,勞動力1和勞動力2的文化程度分布基本一致。在勞動力1的文化程度中,處于初中程度的高達47.7%,高中或中專程度的比重達到30.1%,二者合計占比達到77.8%;相應的勞動力2的文化程度比率分別是44.8%和29.8%,合計比率為74.6%。可見,不管是勞動力1還是勞動力2,都有超過七成的半城鎮化農民工的文化水平處于初中到高中之間。

在非農經歷技能培訓方面,勞動力1比勞動力2的情況要好一些,65.2%的半城鎮化農民工接受過非農經歷技能培訓。在城市工作經歷方面,二者基本一致,基本進城務工的半城鎮化農民工均有在城市的工作經歷。

表6 受訪半城鎮化農民工年齡構成

表7 朔州市半城鎮化農民工文化程度統計情況

圖2 朔州市半城鎮化農民工文化程度情況

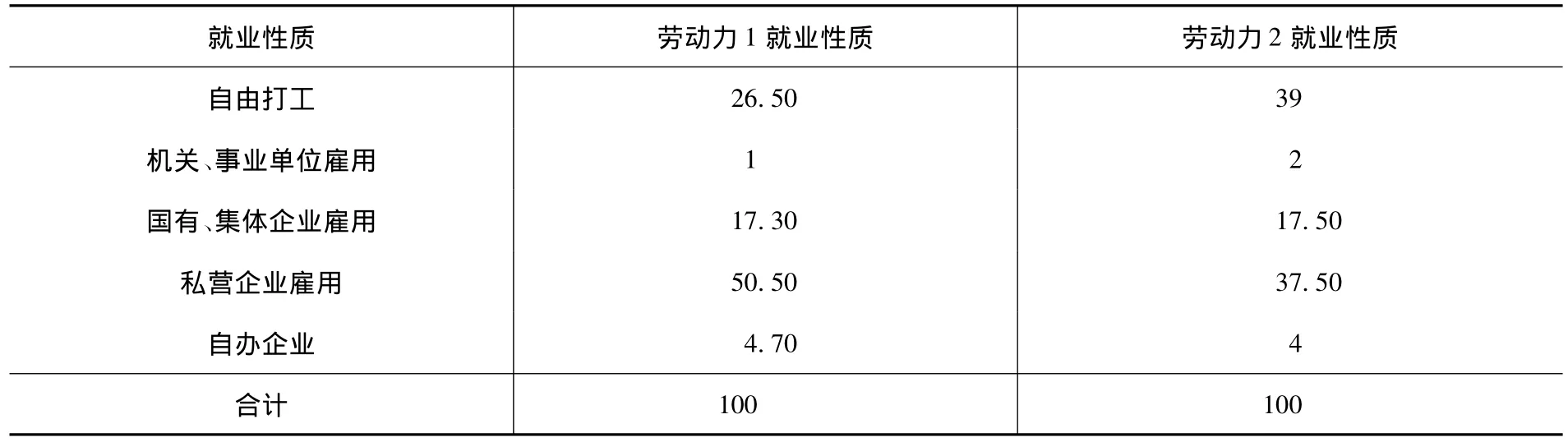

3.就業情況。在就業性質方面,勞動力1與勞動力2的就業性質分布具有一定的一致性。由表8得知,勞動力1和勞動力2在自由打工的所占比例分別為26.5%和39%,私營企業雇傭的比例分別為50.5%和37.5%,而二者在機關、事業單位雇傭的比例都是最低,分別為1.0%和2%。二者在國有、集體企業雇傭和自辦企業的比例都比較低。勞動力1在國企和自辦企業的比例分別為17.3%和4.7%。勞動力2在國企和自辦企業的比例則分布為17.5%和4%。總的來看,朔州市半城鎮化農民工主要集中于自由打工和私營企業,而對就業人員的自身文化素質修養要求比較高的機關事業單位則比較少。

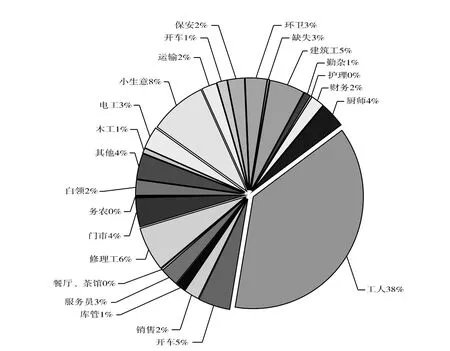

從職業分布來看,由圖3可以看出,朔州市半城鎮化農民工從事職業以工人為主,比例高達37.8%,其他多數職業的比率都低于5%,如建筑、開車、護理、財務等。朔州市半城鎮化農民工多數從事于低技術要求的服務性行業,有38%的則從事于生產車間的一線工人,顯而易見,這樣的職業性質也意味著他們要在工作中付出更多的時間,更多的體力,更多的工作壓力。

綜合上述調查結果,朔州市半城鎮化農民工以新生代農民工為主,其文化程度普遍不高,職業技能缺乏,多數人缺乏一技之長,自主創業能力弱,半城鎮化農民工的人力資本素質比較低。這樣的人力資本素質狀況導致半城鎮化農民工的收入水平低,工作時間長,自主創業能力比較弱,就業環境差,降低了半城鎮化農民工的職業競爭能力,弱化了朔州市半城鎮化農民工人力資本的代內發展和代際轉移的作用,進而制約半城鎮化農民工人力資本的積累,進而減弱了半城鎮化農民工抵御生計風險的能力,從而影響半城鎮化農民工的生計能力的發揮。

表8 朔州市半城鎮化農民工就業性質分布%

圖3 朔州市半城鎮化農民工職業分布

(二)朔州市半城鎮化農民工的金融資本存量不足。

基于生計視角,課題組對朔州市半城鎮化農民工的金融資本的考察,主要從現有儲蓄入手。

1.家庭收支情況。從收入來看,朔州市半城鎮化農民工的家庭年收入偏低。半城鎮化農民工的平均家庭年收入為56 507.3元,其中低于平均收入的比重占到57.3%。從支出來看,朔州市半城鎮化農民工的家庭年支出較大。半城鎮化農民工的平均年支出為28 053.1元,其中近五成的半城鎮化農民工的年支出超過水平。經濟學上,收入減去支出就是儲蓄。就半城鎮化農民工家庭,平均家庭年收入為56 507.3元,平均家庭年支出為28 053.1元,總體上有些微結余,但這對于普遍家庭規模為3~5人的半城鎮化農民工家庭,維持其家庭生計就顯得有些艱難,現有儲蓄難以形成。

2.家庭存款情況。調查結果顯示,半城鎮化農民工的家庭存款低于1萬元的比率高達48.9%,僅有33.3%的半城鎮化農民工的家庭存款處于1萬~5萬元,高于5萬元家庭存款的半城鎮化農民工的比率僅有一成左右。與之相對應的,半城鎮化農民工的借款現象比較普遍,近一半的半城鎮化農民工家庭有外在欠款,其中13.6%的農民工欠債數在1萬元以下,14.8%的農民工欠債數在1萬~5萬元間,8.4%的農民工欠債數在5萬~10萬元,5.2%的農民工欠債數則在10萬元以上。家庭存欠款調查結果也從側面證實了近一半的半城鎮化農民工家庭現有儲蓄不足,資本積累難以形成。

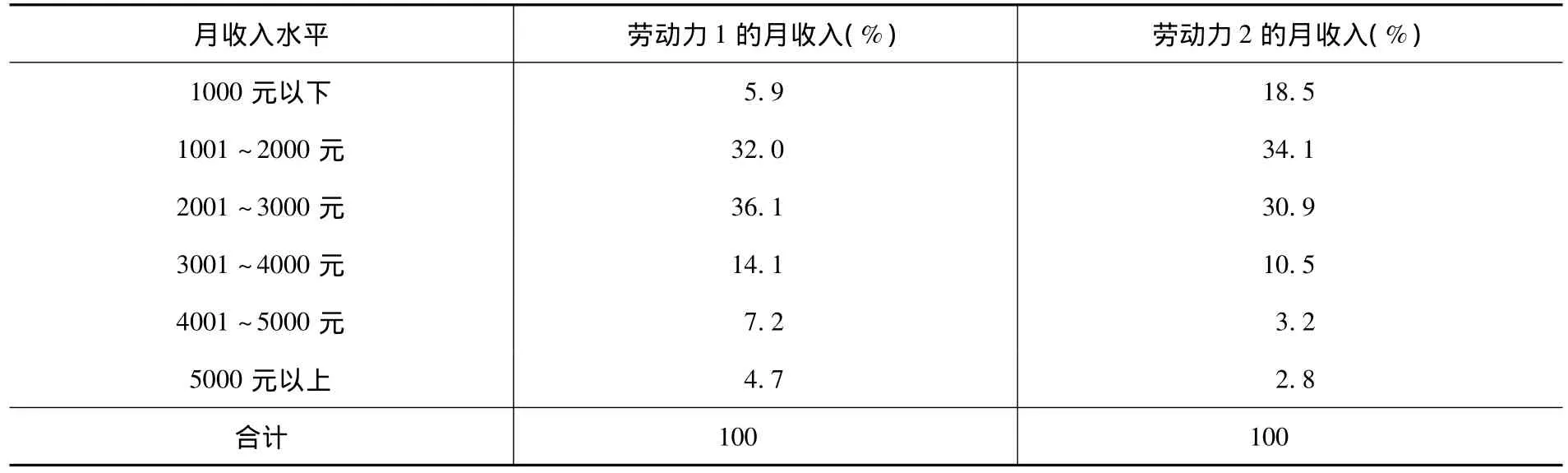

3.工資性收入情況。朔州市半城鎮化農民工收入水平偏低,收入滿意度不高。表9向我們展示了朔州市半城鎮化農民工的月收入水平普遍偏低。勞動力1的月收入最高的是15 000元,最低的是400元,平均月收入為2878.3元;其中近五成的勞動力1的月收入低于平均水平。勞動力2的月收入最高是7000元,最低的是100元,平均月收入為2309.7元;其中超過五成的勞動力2的月收入低于平均水平。由勞動力1的月收入分布與勞動力2的月收入分布比較可知,勞動力1的月收入略微高于勞動力2的月收入,但平均月收入水平均為2500元左右,朔州市半城鎮化農民工收入水平普遍偏低,只能滿足養家糊口,根本達不到“勞動力再生產”的要求,難以實現就業的持續發展。

4.求助對象。關于獲得外界的金融支持方面,59.8%的半城鎮化農民工認為從銀行或信用社獲得信貸比較困難,28.9%的半城鎮化農民工則完全不知道可以從銀行或信用社獲得信貸機會,只有10.6%的半城鎮化農民工認為從銀行或信用社獲得信貸比較容易。而且高達88.3%的半城鎮化農民工沒有從銀行或信用社貸過款。在這樣的情況下,依賴親戚朋友等非正式渠道來獲得借貸機會則成為半城鎮化農民工獲取借貸的主要來源。調查顯示,家人親戚老鄉朋友中有57.3%的人比較富裕。但半城鎮化農民工能找到的借錢人數也比較有限,78.9%的農民工在急需大筆開支時只能找個5個以內的可借貸的人選。

基于上述情況,朔州市半城鎮化農民工的工資收入普遍偏低,家庭年收入支出比低,借貸能力也比較弱,借貸形式單一,主要集中于向親戚朋友借貸,但能獲得的借貸金額也比較小,金融資本比較困乏,難以實現資本增值;加之銀行、信用社等金融機構的宣傳不到位,存在各種制度、要求的限制,半城鎮化農民工也很難獲得銀行、信用社等金融機構的支持。一旦有大量的金融資本支出的需求,制約半城鎮化農民工“勞動力的再生產”,降低半城鎮化農民工的就業的可持續性,增加了半城鎮化農民工生活壓力。

表9 朔州市半城鎮化農民工月收入水平

(三)朔州市半城鎮化農民工的城市社會資本缺失。

關于朔州市半城鎮化農民工的社會資本的考察,我們主要從幾個方面著手,第一是其與親戚朋友、老鄉等的聯系,第二是與周圍本地人的關系及評價,第三是工作中同事間關系,第四是城市認同感及適應力。

1.依賴地域血緣的傳統社會關系。關于“您如何找到目前工作”的調查顯示,近五成的半城鎮化農民工均是通過親戚朋友介紹獲得目前的工作。在城市的親戚朋友的數量調查發現,擁有5位以上親戚朋友的半城鎮化農民工高達95%。且所認識的朋友所從事的職業也比較豐富,高達72.6%的半城鎮化農民工認識包括科研、教師、法律、醫生、會計、政府、產業等各行各業的朋友。依靠地域血緣性建立的傳統社會關系網絡非常廣闊。

2.新型城市社會網絡重構情況。半城鎮化農民工對本地人的評價并不差,評價好的比率達到39.2%,評價一般的比率也達到40.2%。但與本地人的接觸頻率還是不高,調查顯示,交往頻率很低的比率高達53.3%。而且在問到“是否從政府或其他機構獲得過幫助”時,90.3%的受訪農民工表示未從政府或其他機構獲得過幫助,僅有9.7%的受訪農民工表示從政府或其他機構獲得過幫助。政府或其他機構、其他社會組織對農民工的忽視,致使半城鎮化農民工構建新型城市社會網絡顯得更加艱難。而在半城鎮化農民工所處的城市工作環境調查中,近五成的比率是以農民工為主。在與同事的交往調查中,45,7%的半城鎮化農民工只與同事有工作上的交往,但與同事有工作之外的娛樂、社會交往的半城鎮化農民工比率也不低,也達到47.6%。

3.對城市的認同感情況。朔州市半城鎮化農民工的城市認同感比較高。當問及“能否適應城市的生活方式”時,96.5%半城鎮化農民工都表示能夠適應城市的生活方式。在城市生活的娛樂活動豐富,62.2%的半城鎮化農民工工作之余進行運動、上網、看書、旅游等多項娛樂活動。而且60%的半城鎮化農民工也愿意介紹其他外出務工的親戚朋友來本地工作。

因此,受地域血緣性的影響半城鎮化農民工擁有的社會資本主要為親朋好友、同鄉、其他農民工等,在生活工作中,過分依賴傳統社會資本,與城市居民、本地同事建立的聯系比較少,主人翁意識缺乏,城市社會資本缺失,反向強化了原有的地域血緣性的傳統社會關系,增加了構建現代型的社會關系的難度。

(四)朔州市半城鎮化農民工的物質資本基礎薄弱。

物質資本指在維持生計主體的生計的過程中對各類基礎設施及物質設施等的使用。對于半城鎮化農民工而言,所擁有的物質資本則主要是在農村及城市的住房情況、物質設施、交通設施等。

根據課題組在朔州市展開的住房情況調查顯示,93.6%的半城鎮化農民工在農村擁有一套住房,且由圖4可知,半數以上為磚石房,其余依次為土窯洞、土坯房,樓房僅占到4.7%。而在房屋狀態的調查中,53.8%的房屋為父母居住,18.8%的房屋則為空著,12.8%的房屋已不能居住,只有5.2%的房屋轉給其他人住。半城鎮化農民工的農村房屋質量偏低,房屋多數為父母居住,其余不是閑置就是已不能居住,真正能夠轉化為金融資本的很少。

而朔州市半城鎮化農民工在城市的物質資本嚴重匱乏。房屋產權中,38.5%為自有住房,其中最高房屋價格為800 000元,最低房屋價格為10 000元,平均房屋價格為163 063元,55.6%的房屋價格低于平均水平;39.7%為租賃住房,其中最高月租金為6000元,最低月租金為100元,平均月租金為520元,多數半城鎮化農民工的月租金低于平均月租金,只有近兩成的半城鎮化農民工的月租金高于平均月租金;19.1%為雇主提供,1.5%為親朋提供,1%為拆遷置換房,超過六成的房屋產權不歸半城鎮化農民工所有,城市生活成本高,城市物質資本比較匱乏。

圖4 朔州市半城鎮化農民工農民房屋屬性

綜合來看,朔州市半城鎮化農民工的農村房屋質量普遍偏低,且多數為父母居住,轉租極為少見,加之缺乏市場,物質資本轉換為金融資本難以實現。在城市,半城鎮化農民工雖擁有齊全的生活設施及交通設施,但其占城市物質資本的比重比較少,而作為物質資本的主要構成,城市住房多以非自有住房為主,擁有的城市物質資本存量不足,物質資本基本極為薄弱。

(五)朔州市半城鎮化農民工的自然資本依賴度高。

農民工從農村轉移到城市,自然資本的主要構成土地對半城鎮化農民工的生計影響減弱。課題組的調查結果顯示,農地主要以耕地為主,其中耕地畝數最多為100畝,最少為1畝,平均耕地為14.8畝,近四成的耕地畝數高于平均水平;耕地構成以川地為主,平均川地為12.2畝,超過三成的川地畝數高于平均水平;近八成的耕地都有耕種,平均實際耕地為13.7畝,與平均耕地畝數比較接近,近四成的實際耕地數超過平均水平,其中全部自種比率為52.6%,全部父母代種比率為34.3%,全部租給別人種的比率為12.7%,剩下0.4%為自種+父母代種+轉租;耕地質量普遍偏差,好的比率僅占15.2%,中等的占到53.9%,差的則為30.9%。朔州市半城鎮化農民工的耕地數量處于中等水平,耕地質量普遍偏差,且其經營以自種或父母代種為主,轉租極為少見。

我國現行的土地制度堅持依法自愿原則來引導農村土地承包經營權的流轉,而對于農村宅基地的所有權及使用權的調查還停留在確權登記階段,未能形成有效的土地流轉機制,這使得農村保留的宅基地和承包地對半城鎮化農民工形成拉力,不僅不能是半城鎮化農民工獲得在城市安居樂業的金融資本,反而加大了半城鎮化農民工對以農村宅基地和承包地為主自然資本的依賴,使得半城鎮化農民工既不能完全脫離農村和農業,也不能完全融入城市,進而影響半城鎮化農民工生計的持續穩定的發展。

四、朔州市現行社會制度環境不完善

生計結果就是一系列生計策略產生的結果,既是可持續生計框架的終點也是起點。它受生計資本和制度因子的雙重影響,其結果可能是持久的可持續的,也可能是短暫的不可持續。而朔州市半城鎮化農民工生計可持續的實現也受到山西省現行制度。

朔州市于2013年4月開始實行《山西省流動人口管理辦法》,實行流動人口居住登記和居住證制度,持有居住證的流動人口將享受到養老保險、醫療保險、就業、就學、就醫等公共社會福利。然而事實上,由于各項社會福利的接續、轉接、結算等制度沒有解決,居住登記和居住證制度的后續改革遲緩,半城鎮化農民工在養老、醫療、就業、失業等方面并未真正與城市居民享有相同的待遇。社會制度環境的不完善增加半城鎮化農民工在城市的生存成本,加劇半城鎮化農民工的生計風險。

五、朔州市半城鎮化農民工的可持續生計對策

朔州市半城鎮化農民工生計可持續是在制度因子和生計資產配置的相互作用下實現的。為此,本研究結合半城鎮化農民工生計實現模式,從制度因子和生計資產兩個角度分析朔州市半城鎮化農民工的可持續生計對策。

(一)制度改革視角的可持續生計對策。

1.完善居住登記制度,消除二元社會結構。推行居住登記制度和居住證制度是推動戶籍制度改革的重要舉措,持有居住證的非城市人口可以享受一定的社會福利。對于朔州市半城鎮化農民工而言,居住登記制度和居住證制度的實行為其生計可持續發展提供良好的制度環境。因此,首先,國家要明確居住登記制度和居住證制度的基本標準和具體實施方法;其次,將居住證與工作掛鉤,只要擁有正常工作崗位及一定工作年限就可申請,取消高學歷及擁有商品房產權等限制設置,降低申請門檻,便于半城鎮化農民工可取得申請資格;最后,明確持有居住證的半城鎮化農民工的最基本社會保障內容,將各項社會福利逐漸從戶籍轉移到居住證上,逐步將社保、醫療、養老、教育等社會福利與戶籍制度剝離,逐漸消除二元社會結構。

2.增加社會保障力度,實現農民工待遇均衡。朔州市半城鎮化農民工在城市務工過程中存在不同程度的不平等待遇。這種不平等待遇加劇了半城鎮化農民工在城市的生計成本。為此,企事業單位及政府要加大社會保障力度,實現農民工企業待遇與社會福利的均等化。首先,基于半城鎮化農民工的就業特征建立相適應的工傷保險、大病醫療保險等社保制度;其次,強化勞動管理部門的針對半城鎮化農民工的就業咨詢、培訓服務等就業援助制度,建立多元化的職業中介組織;再次,企業要嚴格遵守勞動合同法規,清除針對半城鎮化農民工的歧視性規章制度,保障半城鎮化農民工的合法權益,實現半城鎮化農民工企業待遇的均衡。

(二)生計資產視角的可持續生計對策。

1.深化人力資本積累,提高人力資本水平。對于半城鎮化農民工而言,深化人力資本的積累,提升人力資本層次,對朔州市半城鎮化農民工的生計可持續顯得尤為重要。首先,半城鎮化農民工根據自身職業技能缺陷及工作崗位需求,增加夜大、電大等職業教育及技能培訓投入,提升自身文化程度和職業技術水平;其次,用工單位要建立長期且行之有效的職業技能培訓激勵機制,對主動進行人力資本積累并實現人力資本增殖的半城鎮化農民工給予一定的獎金獎勵或職位晉升,激勵半城鎮化農民不斷深化人力資本積累;再次,朔州市社會勞動保障部門根據朔州市自身經濟發展的特點或對勞動力的需求來設置專業培訓,跟隨市場動態及時對農民工的勞動技能及技術水平進行培訓,同時要適當加入生活方式、城市生活等方面的培訓,使半城鎮化勞動者逐步適應城市生活,從而幫助半城鎮化農民工從意識上更好地轉變身份;另外,可以考慮放寬異地上學的教育政策,對進城務工的半城鎮化農民工子女的上學提供便利,充分發揮人力資本的代際轉移作用,提升半城鎮化農民工的人力資本存量。

2.拓展多元化的金融支持模式,擴大金融資本規模。要解決朔州市半城鎮化農民工金融資本不足這一現狀就需要擴展多元化的金融支持模式,擴大金融資本規模。首先,采取多元化的生計策略,增加收入來源的多樣性。半城鎮化農民工可以利用打工閑暇的時間發展家禽養殖或糧食作物種植、或者跑運輸等方式增加收入來源的多樣性,避免工資性收入波動引發的金融資本風險。其次,政府及金融機構應為半城鎮化農民工獲得信貸機會提供便利,加大對各項優惠借貸政策的宣傳,為半城鎮化農民工提供自主創業及就業等方面的小微信貸服務,以解決半城鎮化農民工的資金需求;再次,半城鎮化農民工要加強金融知識學習,及時了解各種金融扶持資訊,充分利用城市為其提供的各項金融扶持服務。

3.打破傳統社會資本構成,重建社會資本網絡。為了實現現代社會資本的重建,半城鎮化農民工需要打破傳統的社會資本的形式。首先,半城鎮化農民工要改變傳統社會觀念,適當放棄原有的傳統處事方式和生活方式,積極參與到城市生活中,逐步建立與城市居民的社會關系網絡;其次,依托傳統社會資本網絡與現代網絡交友平臺(如同城交友平臺等),著重增加與城市居民的溝通與交往,不斷擴展城市交友生活圈;最后,各類非政府組織政府積極做好其自身組織的宣傳工作,讓半城鎮化農民工了解城市社區組織,吸納半城鎮化農民工加入其城市社區組織,加強半城鎮化農民工與城市居民的交流融合。

4.建立住房保障模式,夯實城市物質資本。針對朔州市農民工的城市住房多以非自有住房為主,朔州市應建立保障房+租賃房相結合的住房保障模式,夯實物質資本基礎。首先,將半城鎮化農民工劃入保障性住房享受范圍,減輕半城鎮化農民工的住房壓力,改善住房條件;其次,規范租賃房市場制度,加強租賃房市場的安全監管力度,改善租賃房周邊的生活環境,減輕半城鎮化農民工的住房成本。朔州市政府通過建立保障房與租賃房相結合的住房保障模式,夯實城市物質資本基礎,保障半城鎮化農民工的安全需求,進而使半城鎮化農民工全身心的投身于城市建設。

5.完善農村退出機制,降低自然資本依賴。半城鎮化農民擁有對農村宅基地及承包地的所有權和使用權,這使得半城鎮化農民工無法完全退出農村,也無法全身心地投身城市。為此,要不斷完善農村退出機制,減少半城鎮化農民工對自然資本的依賴,逐步實現半城鎮化農民工在城市生計的可持續。堅持半城鎮化農民工自主自愿原則,放活農村宅基地、承包地等經營轉讓權,根據朔州市自身土地特點,建立土地抵押、擔保及轉讓機制,加速自然資本向金融資本、人力資本的轉換,降低對自然資本的依賴,逐步退出農村,實現半城鎮化農民工生計的可持續。

[1]Chambers,R.,Conway,G..Sustainable Rural Livelihoods:Practical Concepts for the 21st Century.Institute of Development Studies,UK,1992.

[2]DFID.Sustainable livelihoods guidance sheets.London:Department for International Development,2000.

[3]李浩:《城鎮化率首次超過50%的國際現象觀察——兼論中國城鎮化發展現狀及思考》,載于《城市規劃學刊》2013年第1期。

[4]靳小怡、李成華、杜海峰等:《可持續生計分析框架應用的新領域:農民工生計研究》,載于《當代經濟科學》2011年第3期,第103~109頁。

[5]李茜、畢如田:《替代生計對農民可持續生計影響的研究——以山西西北四省為例》,載于《農業與技術》2008年第2期,第141~145頁。