“結構性拖延法”與“學習效能驅動”解決中學生學業拖延——中學生提高學習效率的策略

解問鼎 孫 藝 陶 洪

(蘇州大學物理與光電·能源學部,江蘇 蘇州 215006)

一件事明知要做,卻就是沒有辦法讓自己開始做,這就是拖延癥.在維基百科上,拖延癥(Procrastination)指的是非必要、后果有害的推遲行為.拖延癥這個詞并不是一個嚴格的心理學或醫學術語,但確是現代社會中普遍存在的一個現象.拖拉、焦慮、負罪感3者構成了拖延癥的全部癥狀.辦公室白領被認為是拖延癥最主要的受害者,但是學生面對的“學業拖延”產生的危害同樣不容小覷,很多大學生聲稱自己是拖延癥受害者,中學階段也有很多學生存在學業上的拖延現象.針對拖延現象,美國斯坦福大學哲學教授約翰·佩里在美國《高等教育紀事》(The Chronicle of Higher Education)上發表關于對抗拖延癥的“結構性拖延法”(structured procrastination)的文章.

什么是結構性拖延法?它對提高學生學業有何意義?筆者從以下幾方面討論結構性拖延法與學習效能驅動對提高學生學業成績的作用,并針對中學生提出具體的應用策略.

1 拖延癥的心理機制

1984年Laura J Solomon和Esther D Rothblum在美國心理學會主編的《咨詢心理學》雜志上發表的一篇題為“學習拖延:頻率及其認知、行為相關因素”的文章,這是學習拖延這一術語第1次出現在學術文獻中.[1]學生的拖延癥表現為:缺乏良好的時間管理能力、個體作業成績下降、有焦慮內疚等負面情緒.[2]2003年,荷蘭埃因霍芬理工大學Wendlien教授做了關于拖延元分析的研究,結果表明年齡與拖延之間存在著負相關,年輕人比老年人更容易拖延.在性別差異上,男性的拖延行為比女性要稍微多一些,而智力測試則與拖延行為之間相關不顯著.[3]一件需要做而沒有做的事情,如果短期內不會產生不良的結果,那么在結果上一般不會給人帶來負面影響.但是隨著個體理性思維的成熟,個體可以預見拖延行為在將來產生的不良影響,期望避免卻又缺乏自我約束力,因此便會產生焦慮.焦慮情緒是拖延癥最直接的危害.就學生而言,學業拖延產生的焦慮情緒直接影響學生的學業效能感.

根據班杜拉等人對個體自我效能影響因素的研究,情緒與生理狀態是對效能感產生影響的4個因素之一.當人們不為厭惡刺激所困擾時會更能期望成功,平靜的情緒、良好的生理狀態能使人鎮定、自信;相反,緊張、焦慮的情緒以及疲勞、煩惱的生理狀態,則容易降低個體對自我效能的判斷,甚至會使人感到難以勝任.[4]效能感的高低往往會影響一個人的認知和行為,學生在進行學習活動時需要一定水平的效能感,長期處于低效能感狀態必然會導致學業期待降低,影響學習效率甚至產生學業危機.相對于低年級的學生,高年級學生的心智更加成熟,獨立意識更強,更擅長理性思考,因此也更容易受到拖延癥的困擾.也有一些心理學者認為拖延癥源自于人的“完美主義”傾向,個體由于擔心自己無法完美的完成某一任務而不愿意著手實施該任務.這種“完美主義困擾”觀點的實質其實仍然是個體由于缺乏“完美實施”的自我效能而導致的信心缺乏和感到不能勝任.

2 結構性拖延法的心理學原理及其應用策略

如果拖延癥產生的危害源自個體的理性,那是否應該用“感性”去克服困擾,減少這種理性的心理壓迫呢?結構性拖延法并不這么認為,因為即便是通過“感性”解決了心理上的焦慮、內疚等負面情緒影響,現實中的任務仍然沒有完成.人是理性的動物,拖延癥也是一種“理性病”,結構性拖延法認為:理性的解決方式應該是把“拖延”變成“一件有價值的事情”.

2.1 結構性拖延法的心理學原理

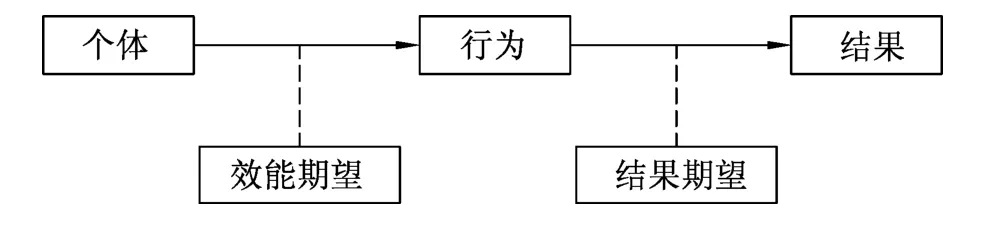

結構性拖延法認為,拖延本身并沒有危害,危害是拖延背后的心理機制.當個體感覺一件有意義卻無意愿的事情被拖延時,如果他只能想到“今天必須完成這件事,必須做到不拖延,否則就會焦慮”.那么為了不拖延這件事情,當他沒有完成這件事之前就會不再愿意面對其他有意義的事情,這樣造成的結果往往是事情越拖越多,又無法從事其他的有意義的事情.個體雖然知道完成某件事的必要性,即擁有結果期望,卻沒有完成的效能期望,內心沒有意愿完成或立刻開始著手完成這件事,因此無法付諸有效行動(個體、行為、結果與效能期望、結果期望之間的關系如圖1).此時個體往往會以“暫時放松一下”為借口,做一些無意義的事情,如瀏覽社交網站、刷新微博、發呆、聽音樂廣播等.由此可見,拖延癥困擾的人不是不愿意做事,他們只是不愿意做“那件事”,從而造成對時間的有效利用率越來越低,陷入拖延癥的死循環.

圖1

2.2 結構性拖延法的應用策略

一般解決拖延癥的方法認為,可以通過有效的時間管理和建立強大的行動信念來克服拖延,這實際上屬于強化結果期望的辦法.然而從認知心理學的動機理論分析,個體的“行動信念”是很難單純的通過“結果期望”的強化來達到,因此這種辦法很難有效實施.

2.2.1 結構性拖延法的不同思路與“結構性任務清單”

結構性拖延法提出的是一種與“一般”解決拖延癥思路完全不同的解決方法——讓有意義的事情相互拖延.通過繞開拖延癥的心理機制來克服拖延癥.當個體意識到拖延的發生時,實際上便產生了解決某一件事的結果期望,然后通過尋找多件對個體“同樣有意義”的事情擺在一起構成“結構性任務清單”,清單任務對個體都有一定的意義,且適當拆分出一定的結構性,利用解決拖延問題的結果期望,促使個體逐步完成清單任務.清單上的任務難度、性質各不相同,但是對個體都具有意義,因此即使個體最后沒能完成最開始的那個主要任務,也不會造成時間的白白浪費.拖延癥困擾者完全可以積極有效地處理一些有難度、時效性強的重要任務,只要他們可以借此逃避去做更困難的事情,結構化拖延法正是利用了拖延者的這種心態,為必須完成的任務梳理出一個結構來.[5]

結構性拖延法并不是簡單的“將困難任務替換成簡單多任務”的問題解決模式,其真正的心理學原理是“通過將拖延癥產生的心理負擔轉移,從而實現消除拖延癥的危害”.文章第一部分筆者論述了拖延癥的危害并不是拖延癥本身,而是拖延產生的“負面情緒”對個體自我效能的影響.當個體開始從事拖延任務清單時,個體的“行為結果期望”已經由最初的“完成初始任務”變成了“通過完成任務清單解決拖延癥問題”,當任務清單的其他任務被執行或完成時,個體已經實現了“效能期望”驅動“個體行為”從而達到“期望結果”的過程.這一過程會不斷地增加個體的自我效能,自我效能的提高有助于個體建立積極的情緒和完成任務的信心,對于解決“初始任務”的自我效能也會隨之增強,解決該問題拖延的可能性也會隨之增大.不論該初始任務最終解決與否,該方法已經避免了該任務產生的拖延效應帶來的消極影響,同時個體也完成了更多的有意義的任務.

2.2.2 “平攤型”和“疊放型”任務處理模式

結構性拖延法認為,對任務的處理習慣可以分成“平攤型”和“疊放型”兩類,習慣“平攤型”任務的人喜歡做的事情全部都平攤在眼前,根據自己的選擇隨時處理某一任務;習慣“疊放型”任務的人喜歡把事情按照一定的順序排列,然后依次處理.如有些人的電腦桌面擺滿了文件,有些人則喜歡把文件分門別類的放在一層層建立起來的文件夾中.這實際上體現了個體在處理任務時的思維習慣,有橫向型和縱向型之分.每個個體都有自己習慣的思維方式,然而現實中的任務卻并不按照個體習慣的方式進行堆放,“平攤型”和“疊放型”混合在一起就顯得混亂無序,無序的任務與個體思維習慣的碰撞就容易產生心理學上的強迫現象,產生焦慮和痛苦,影響學習工作,結構性拖延法的結構型清單可以把任務梳理成個體適合的結構,從而有效避免了無序任務帶來的困擾,使每個人的工作都讓自己感覺井井有條.

2.2.3 “預防性清單”和“細分成就機制”

結構性拖延法還提出了一些具體的實施策略,如“預防性清單”和“細分成就機制”.在制定結構性清單時,如果個體預感到自己將會在過程中從事非必要的無意義任務時,就可以預先在任務清單中加入否定型任務,如:不要打開電腦、不要整理公文包、不要登陸社交網站等.預防性任務應該盡量具體到非必要任務的具體操作動作,當個體意識到自己預防任務動作沒有發生時,實際上就是完成了一項任務,從而觸發了成就機制.成就機制認為,在完成任務清單時,個體實際上是處于一個自我升級的過程,該過程除了能得到具體任務完成的實際結果成就外,更重要的是過程本身“改善成就”,就像是電子游戲中的升級,可以使玩家在過程中獲得一種成就感.要更多的得到這種成就感,就是把大任務拆成小塊,每完成一個就鼓勵自己一下,也就是細分成就.如一個學生早晨起床的任務清單是“(1)關掉鬧鐘;(2)別按“小睡”按鈕;(3)起床;(4)去浴室;(5)別回來躺下;(6)下樓;(7)收拾書包;(8)吃早飯.”等到學生捧著一杯牛奶在餐桌坐下,他實際上已經做完了8件事,成就感就像他的一天在飛一般的神速中規律的開始了.

“改善”是源自日本的一種哲學思想,指的是通過小小的、可執行的步驟,日積月累,取得持續不斷的改進.如果你說你正在實行“改善之道”,而不是簡單一句“努力讓自己少拖沓一點”,這聽起來就像你在修煉某種武功心法,多酷啊.[5]

3 中學生利用結構性拖延法解決學業拖延問題的具體策略

3.1 將“創造性的任務”分解成“機械性的勞動”去完成[6]

拖延的一個重要原因是很多人對創造性的東西對自己有完美主義要求.創造性的任務需要投入的腦力成本是極大的,如果要求對個體來說過于完美,將直接影響個體對任務效能期望.這種“完美主義”往往對個體造成畏懼心理,產生拖延情緒.根據結構性拖延法,將創造性任務分解成機械性任務,如求解一道物理難題是一種創造性任務(題目難度在學生能力范圍內,但需要經過一番思考),學生在面對這一難題時,可以將這一任務分解成“(1)閱讀題目3遍;(2)根據題目意思想象物理情景;(3)畫出物理示意圖;(4)回憶受力分析技巧;(5)嘗試受力分析;(6)嘗試列出多組等式;(7)找到求解辦法……”等幾個機械性勞動,便可以避免開始面對難題時的束手無策、無從下手,大大增加解題成功率和解題效率.在處理家庭作業時,也可以將抄寫、背誦這樣的機械性任務放在結構性清單優先位置,然后處理數學、物理、寫作等創造性任務,也可以減少對困難學習的畏懼心理產生的學業拖延.

3.2 “讓任務的種子飛一會兒”[6]

結構性拖延法告訴我們,將最難的任務放在結構性清單的最前面,讓對首要任務的“拖延”促成其他任務的“不拖延”.事實上,在處理次要任務時,首要任務也并非處于“完全拖延”狀態,而是處于“飛行狀態”.如在語文考試時,先看作文題目(創造性任務),看懂了之后再開始從第一題做試卷,雖然在做其他題目,但是作文題目的靈感已經在學生心里開始生長、發芽,當把前面題目做完,開始做作文的時候,關于作文大概的構思事實上已經有了.當面對不情愿干的任務時,先強迫自己把事情了解一下,然后忙東忙西,讓“任務種子”自己萌發,最后必須做的時候,用最快的速度把已經“醞釀”好任務處理完.結構性拖延法的清單的首要任務一般都是創造性很強的任務,創造性的任務最需要的就是靈感,時間可以創造靈感.任務種子飛一會,就能為學生節約時間、創造效率.

3.3 用“當下價值”創造學習效率

一般來講,我們對當下的價值評估較高,對未來的價值評估相對較低.除非“未來的價值”能夠產生高于“當下價值”的“利息”的時候.[6]因此,教師在給學生學習任務的時候,應該更多的強調“當下的價值”,或者用更高的“利息”價值去吸引學生.將目的到手段的距離變得近一些,強化學生的學業成就感便是一種很好的方法.除非有更有吸引力的“未來價值”,否則應少用未來的價值來調動學生的學習.學習的目的不能是被強加的,本能上不愿意去做的任務效率最低.對學生而言,哪怕是一件原本愿意做事情,只要他感覺到“被強加的目的性”,就會傾向于躲避這個任務,因此,學習的目的不能來自教師的想象.正如兒童不會拖延“玩”的任務,學生自己把學習變成“自我意識”中的事情才能讓學業從源頭不拖延.

3.4 把“個人任務”寫入“集體清單”

人最大的敵人是自己,拖延癥有一個最大的共性就是“個人任務”,在群體中的拖延現象會明顯減少.作為個人任務,戰勝拖延就是戰勝自己,但當面對來自外部的群體壓力時,群體機制會幫助個人減少拖延.因此,當學生實在沒辦法戰勝自己的學業拖延時,可以參加集體學習,在集體中承擔“獨立的學習任務”,自己的學習任務與集體的學習進程捆綁在一起,在這種集體的壓力下,學業拖延就不再難以對付,集體會幫助個體克服拖延.因此教師在幫助學生建立學習集體時,也應該注意指導學生個體找到在集體中的“獨立任務”,使每個學生的學習任務都成為集體任務中不可缺失的一環.

4 給教師的建議

學會分析學生學習的深層心理結構和認知格局,避免“媽媽式嘮叨”.人的行為都是心理的表層呈現,解決學生學業拖延的方法是找到學業拖延的深層原因.結構性拖延法、認知心理學都只是分析學生學習心理的一種方法、一種手段.想要成為一個真正了解學生、能夠幫助學生的好教師,必須學習一點心理學.

1 陳保華.大學生學習拖延初探[D].上海:華東師范大學,2007.

2 陳文婷.學習情感淡漠與拖延癥的心理辨析[J].中國健康心理學雜志,2007(7):1117-1119.

3 Eerde W V.A meta-analytically derived nomologicanetwork of procrastination[J].Personality and Individual Differences,2003,35:1401-1418.

4 周權.高中物理學生學業效能感和教師教學效能感研究[D].蘇州大學,2013.

5 約翰·佩里.拖拉一點也無妨 [M].杭州:浙江大學出版社,2013.

6 羅振宇.羅輯思維[M/OL].北京:時代華語圖書股份有限公司,2013-10-01.