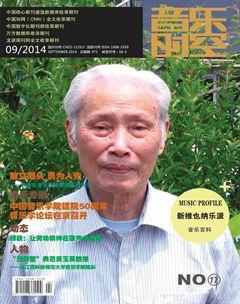

敢立潮頭 勇為人先

郭昕

音樂時空:據資料顯示,您成為國內全面研究十二音序列音樂的第一人,一方面是因為當時國內專業音樂界迫切需要了解現代作曲技法,另一方面也出于您個人對十二音序列音樂的強烈興趣。

鄭英烈先生:改革開放之前,包括勛伯格十二音體系在內的所有現代音樂,在我國都屬禁區,被說成是“沒落資產階級的藝術”而無人敢問津。改革開放以后,這個禁區被打破了,尤其是1977年高校恢復招生后,一批在音樂學院學作曲的青年學子如饑似渴地想了解外部世界的情況,借鑒西方新的作曲技術。我雖已進入中年,也和那些青年學子一樣想了解這方面的情況。20世紀西方的音樂是多元化的,五花八門,但十二音序列音樂是成體系的,是可以納入教學的。于是我便選擇這個體系作為研究課題。

音樂時空:您還是將序列音樂引入中國高等音樂教育課程體系的第一人,1981年率先在武漢音樂學院開設“序列音樂講座”,對于序列音樂的教學,您一定積累了很多寶貴經驗。

鄭英烈先生:“老師必須有一桶水,才能給學生一瓢水”。這是在中小學中很流行的一句話,也是對中小學老師的嚴格要求。但在高校里,尤其是在開設一門補白性新學科的時候,我認為,先生只要有一瓢水,無妨先把這瓢水送給學生,然后再和學生一起去尋求第二瓢、第三瓢……(1989年我在《黃鐘》上發表了《開設序列音樂課10年回顧》一文中便提出這個觀點)于是,我便在1981年開始給第一屆研究生和作曲系本科畢業班開設“序列音樂講座”。那時只有八講,也就是八次就講完了,只能介紹序列音樂的基本原理和寫作要領。經過幾年的補充,才于1985年正式開設“序列音樂寫作”課(8講增加到16章)。經過幾輪實踐,內容不斷充實,這門課又從一學期改為一學年了。結業時每位學生都要參加考試并提交一首作品。我先后上了10輪課,學生都很喜歡這門課。

音樂時空:“音級集合理論”、“組合性序列的寫作規律”和“從調性到無調性的演化過程考證”都是您教學的核心內容嗎?

鄭英烈先生:這三個內容是后來補充進去的,不算序列音樂的核心內容。在這里我只能很簡單地介紹一下:一、耶魯大學的終身教授、音樂分析大師阿倫·福特(Allen Forte)借用數學集合論的原理,創造了一套用來分析無調性音樂的“音級集合理論”。該理論把任何三至九個音的結合稱為“音級集合”,一個集合與其他集合的關系依音程含量確定其相似性的程度和等級。一首作品的核心集合及其具有相似性關系的集合被應用在作品的不同部位,可使作品的和聲獲得風格上的統一。二、12音序列可由兩個等值的(逆行、倒影、倒影逆行)6音組構成,也可由三個等值的4音組和四個等值的3音組構成。這種結構的序列稱為“組合性序列”,可使一首序列音樂的寫作材料更為集中,貌似12個音,實為6個音、4個音甚至3個音。朱踐耳的《第二交響曲》便應用這種序列;結果整首交響曲的寫作材料實際上只是三個音(一個三音集合),這是材料的最大限度的集中。三、構成調性的標準和調性的概念是發展的。在西方共性寫作時期,和聲中的調性,至少必須是“屬—主”的進行才能建立起來。到了瓦格納的某些作品,和聲語言已發展到僅僅一個主和弦或一個屬七和弦的出現便可代表調性了。勛伯格于20世紀第一個十年,在這個基礎上再往前走一步,便出現了所謂的“無調性”作品。這個過程是一個漸變的過程。

音樂時空:您曾先后兩次在全國音樂分析學研討會上呼吁音樂院校增設現代和聲課程或講座,那么您認為這類教學該從哪些理論入手?

鄭英烈先生:我參加過多屆作曲技術理論研究生的論文審閱和答辯,發現他們的畢業論文大多數是分析某一位現代作曲家的作品。分析這類作品僅靠傳統和聲的知識顯然是不行的;許多論文涉及到現代和聲的某些概念,但往往說不清楚。所以我認為要開“音樂分析學”這門課,當務之急是要有一些預備課相配合。至少應讓學生對20世紀究竟有些什么新的和聲理論有個初步的認識,對一些重要的概念必須有準確的掌握,才能更有效的去分析新音樂。所以才提出你所說的那幾門課。這四門課也不是分析現代作品的“靈丹妙藥”,但卻是很重要的。它們都已有專門的論著(羅忠镕翻譯的興德米特的《作曲技法》、阿倫·福特的《無調性音樂的結構》和我的《序列音樂寫作教程》以及翻譯的雷蒂的《調性·無調性·泛調性》),這里就不一一介紹了。我只說幾句有關的話:“改革開放”之初,中央音樂學院請來劍橋大學的作曲教授葛爾來講學,當時葛爾教授主要是傳授十二音技法的基礎知識,他說:“要了解20世紀的現代音樂,最好是從了解十二音技法入手。”雷蒂提出的“和聲調性”和“旋律調性”的概念,對分析現代作品也是很重要的。

音樂時空:您還是國內出版十二音序列音樂專著的第一人,從1982年油印版的《序列音樂講座》到2007年《序列音樂寫作教程》先后修訂五次,由此也可以看出您在學術領域孜孜不倦、精益求精。

鄭英烈先生:我決定研究序列音樂的時候,對什么是序列音樂可說是一無所知,真正的“從零開始”、“白手起家”。那時候學校尚未招研究生,沒有訂購外文圖書的經費,圖書館里沒有任何有關資料;幸虧在舊金山的一位好友(中學的同學)先后給我寄來不少資料。我采取了兩條腿走路的方法:一方面不斷地閱讀和翻譯有參考價值的文獻;一方面分析中國作曲家應用十二音技法創作的作品,總結他們創造性運用的特點,不斷補充進教材。從八講的《序列音樂講座》,到十六章的《序列音樂基礎》,到正式出版的《序列音樂寫作基礎》(上海音樂出版社),總共花了10年時間。2005年第五次印刷前,上海音樂出版社的王秦雁先生建議我補充修改后出修訂版。我又補充了六章,將書名改為《序列音樂寫作教程》(2007年出書)。

音樂時空:您曾經提出“17、18 到19世紀上半葉,西方的和聲語言確實存在著“共性”,作曲家們使用相同或類似的和聲語言創作各自的音樂(并非沒有個人風格),這才有可能被總結成為傳統和聲教科書。19世紀下半葉以后,作曲家開始分道揚鑣,20世紀的和聲是沒有“共性”的。”我們想請您詳細解釋一下這個觀點。endprint

鄭英烈先生:從17世紀到19世紀中葉約250年里,西方作曲家采用的和聲語言從簡單到復雜,有了長足的發展,但離不開功能和聲的框架。在這兩個多世紀里,西方作曲家采用共同的和聲語言,也就是我們和聲教科書里所講授的和聲語言,被稱為“共性寫作時期”。19世紀中葉瓦格納的一部具有里程碑式的歌劇《特里斯坦與伊索爾德》,一下子將和聲語言向前推進了幾十年,調性的標準和概念已發展到無以復加的地步,正如前面說過的,一個主和弦甚至屬七和弦的出現便可代表一個調性;不協和音的大量應用使功能和聲處于崩潰的邊緣。作為瓦格納崇拜者的勛伯格,在19世紀的最后一年(1899)創作了一首弦樂六重奏《升華之夜》,西方理論家一致認為,其和聲語言酷似瓦格納的《特里斯坦》。說明19世紀下半葉的幾十年來里,除法國的印象派外,德國體系的和聲一直在這種狀態中徘徊著。勛伯格在《我的演進》一文中對他當時的處境和心態有這樣的描述:“大量占壓倒優勢的不協和音,再也不可能由于偶爾回到人們通常用來表示一個調的那種調性三和弦而獲得平衡,在沒有與它相適應的和聲進行的支持的條件下,似乎無法迫使和聲運動納入強求一致的調性體制。這種困境使我憂慮,也引起我所有同時代人的關切。”這種和聲,離無調性只有一步之遙了。而冒著風險走出這“吃力不討好”的決定性的一步的,正是勛伯格。標志著無調性音樂的出現的,是勛伯格創作于1909年的《Am Strande》。

如前所說,單獨一個大、小三和弦或屬七和弦都被認為是調性因素,這是無調性音樂必須避免的。但興德米特的和聲理論認為,一個和弦不論它的結構有多么復雜,只要其中存在著純五度音程(包括其轉位純四度),便被認為是有根音的;而根音就是調性。在他眼里,許多無調性音樂都是有調性的。勛伯格也反對“無調性”這個詞。明白這一點,對了解泛調性是很有幫助的。

音樂時空:您可謂是羅忠镕先生十二音(序列)音樂作品的最佳詮釋者,從上世紀八十年代初開始,您先后發表了《<涉江采芙蓉>的創作手法》和《羅忠镕<第二弦樂四重奏>試析》等多篇論文,還出版了《羅忠镕書信集》,您作為十二音(序列)音樂的研究者,與十二音(序列)音樂的實踐者羅忠镕先生產生過哪些思想的碰撞與交流?

鄭英烈先生:我不敢說我是羅忠镕先生作品的最佳詮釋者,雖然我和羅先生有過多年的交流合作,他是我的良師益友。我們是通過《涉江采芙蓉》的創作和分析才認識的,從1982至1993的十多年里,我和羅先生有過頻繁的通信,一共得到羅先生信函60封。所涉及的,大都是對學術問題的探討和看法,對音樂活動的報道和信息交流,對某種思潮的態度以及對音樂生活中某些錯誤做法的鞭笞,乃至他正在創作的作品的具體構思也對我有所吐露;羅先生在很多作品中應用過十二音技法,但都是創造性的應用。很奇怪,我們的觀點幾乎完全相同。《羅忠镕書信集》只是內部的公開,尚未正式發表,《新音樂年鑒》主編錢仁平告訴我,準備在最新一期上發表。這對研究羅忠镕是有重要參考價值的。

音樂時空:據您所知,目前國內專業作曲家的創作中,十二音作曲技法是否仍占有重要地位?這種技法對未來的音樂創作將會有什么影響?

鄭英烈先生:上世紀80年代到90年代初期這段時間,自從羅忠镕先生發表他的《涉江采芙蓉》之后,我國許多作曲家也競相在作品中采用這種方法;如蘆世林的科教片《丹頂鶴的一家》的配樂、陳銘志的《鋼琴小品八首》、王建中的《五首鋼琴曲》等。最引人注目的是,朱踐耳的《第一交響曲》便嘗試用十二音技法。在他創作的15部交響曲中,大部分都采用這種技法。涉足這種技法的作曲家,就我所知還有王西麟、汪立三、彭志敏、周晉民、楊衡展等十多位。我先后分析研究過他們的作品并將有特點的段落收入我的教材作為譜例。十二音技法作為那個時代新引進的技術而受到一些專業作曲家的青睞,并不意味著這種技法占有主導地位或重要地位,只能說是“百花園”里的一朵花。我國作曲家應用十二音技法,一開始便沒有嚴格遵循勛伯格的規則和模式,都是有各自的創造性的。這正符合勛伯格的本意。勛伯格一再告誡他的學生:不要單純的模仿,要有自己的創造。勛伯格有句名言:“我是用十二音‘作曲,而不是用‘十二音作曲。”值得體味深思。

過了那段“十二音熱”之后,國內作曲家采用十二音技法的恐怕不多了。有人說:“十二音技法過時了”,這話也對也不對。作為一種具有嚴格規則的作曲技術,已經屬于”古典”了,即使應用,也必須是創造性的應用。但作為一種有別于傳統的作曲思維方法,它永遠也不會“過時”的。作曲大師梅西安曾經說過:序列的原則在21世紀依然會發揮其重要作用。(大意)

音樂時空:您是怎樣看待現代和聲與傳統和聲的關系?

鄭英烈先生:首先應該對傳統和聲和現代和聲有一個界定。我心目中的傳統和聲是從巴洛克時期到浪漫派時期的和聲,也就是和聲教科書中所講授的和聲或所謂“共性寫作”的和聲語言,統稱為“傳統和聲”。后浪漫主義功能和聲瀕臨瓦解時期(19世紀末)到泛調性、無調性(包括十二音)的和聲,統稱為現代和聲。現代和聲與傳統和聲是一脈相承的,是一個漫長的漸變演化過程。其區別的焦點是對調性的觀念和解釋。古典時期的和聲建立在大小調的調式功能體系基礎上,強調功能邏輯,重視調性的明確和鞏固,集中體現在終止式上。到了浪漫主義時期,由于副屬和弦的廣泛應用,同主音大小調的隨意交替,功能的范圍被擴大了。“物極必反”是萬物發展的規律。當功能和聲被發展到頂峰時,功能邏輯的重要性便開始被淡化。前面提到的瓦格納的和聲便是功能被淡化(和有意削弱)的典型。隨著功能的被淡化,和弦的結構也越來越復雜;非三度結構的和弦、高疊和弦等等都出現了。最終出現了泛調性和無調性。這樣的簡單描述是無法說清楚其演變過程的,但事實就是這樣。

音樂時空:您對傳統和聲的學習有哪些建議呢?

鄭英烈先生:現在的作曲學生中,不少人有一種錯誤的認識,他們認為:今天創作新作品,根本不用傳統和聲,那為什么還要學習傳統和聲呢?讓我們以書法為例來說明這個問題。楷書是書法的基礎。不論你將來要寫的是什么體,都必須從楷書入手。楷書的基本功打好了,“楷書——行書——行草——草書——狂草”。沿著這條路走下去,你才會成為一個專長狂草的書法家。今天許多人的漢字書寫遠沒有老一輩人那么好,就是因為小學階段沒有受過嚴格的楷書訓練。尤其是電腦可以代替寫字的今天,這個問題越發明顯。不學傳統和聲便想直接學習十二音技法,就像不學楷書便要寫狂草一樣,那是異想天開。我的看法是,傳統和聲必須要學,而且要學好,不可打折扣。endprint

音樂時空:我們發現,您對斯波索賓的《和聲學教程》也有獨到見解。

鄭英烈先生:斯波索賓的《和聲學教程》,上世紀50年代從前蘇聯引進后,一直成為我國音樂院校的經典教材。該書突出了傳統和聲中和弦在調式中的功能屬性和和聲運動中功能邏輯的概念,西方的同類教材是沒有這種理論的。這是該書的特點,那時候讓國人大開眼界。但它的毛病也正是出在這里。這里只舉其中的一點。斯波索賓的書中寫道:

由主和弦與屬和弦兩個功能組成的進行,稱為“正格進行”。如:

T-D,D-T,T-D-T,D-T-D等。

由主和弦與下屬和弦兩個功能組成的進行,稱為“變格進行”。如:

T-S,S-T,T-S-T,S-T-S等。

Ⅰ—Ⅳ相當于下屬調的Ⅴ—Ⅰ,具有正格進行的效果;若在Ⅰ上加一個小7度音,不正是地地道道的正格進行嗎?為什么列入“變格進行”?這對以后解釋副屬和弦是明顯不利的。

音樂時空:您對樂理教學提出的“基本樂理”與“高級樂理”的劃分依據是什么?

鄭英烈先生:現在的樂理書越來越詳細,范圍越來越廣,把一些本屬于和聲的內容也納入樂理了。我想是不是可以分為“基本樂理”和“高級樂理”?“基本樂理”包括調、調式、音程、記譜等,入學就必須考的。入學后表演專業就可免修了;而“高級樂理”可包含和弦結構甚至音級集合的基本知識等。入學后作曲系和音樂學系必修。

音樂時空:你不僅是音樂理論家,還是音樂文獻編譯專家,對于音樂術語的音譯與意譯問題,您有何看法?

鄭英烈先生:在音樂文獻翻譯這個領域,我只是因工作需要湊合湊合而已,不算專家;不過在實踐中有一些體會。引進西方音樂理論與翻譯是分不開的,我們的前輩已為我們做出成功的榜樣。例如把Fuga譯為“賦格”,真是其妙無比,既是音譯也是意譯。詩詞歌賦的“賦”,格律的“格”,形象地描繪了一種就像作詩填詞一樣非常嚴格的結構形式。又例如將Symphony 譯作“交響曲”,意指樂隊中各種樂器和聲部交錯地鳴響。但也有相反的錯誤的例子。如王沛綸的《音樂辭典》里,將艾夫斯的Concord Sonata譯作《和合奏鳴曲》。譯者只看到concord是“協和”或“和諧”的意思,而不了解該作品的創作背景。Concord實為美國New Hampshire(新罕布什爾州)的首府康科特,應譯作《康科特奏鳴曲》。

我汲取正反的經驗,自己翻譯時便不敢怠慢。在翻譯《現代對位及其和聲》(原書名是Harmony in Modern Counterpoint)時,該書常出現Tonic effect這個詞,意指在現代的調性音樂里,一個終止和弦有主音作為根音,但不是簡單的三和弦,其結構可以很復雜,卻具有主和弦的功能與效果,但不宜套用傳統的“主和弦”的稱謂。若按字面譯作“主效果”,聽起來很不專業。經再三琢磨,最后譯作“主功效”(即具有主功能效果的意思)。在翻譯《Tonality.Atonality.Pantonality》一書時,怎樣翻譯Pantonality這個詞呢?在tonality(調性)前面加前綴pan,這個pan有“全”、“總”、“泛”等意思。當我了解到Pantonality的音樂是一種將調性概念發展到接近“無調性”狀態,即主音的極度游移性,便選擇了“泛調性”的譯名。除人名地名外,一般術語是不能音譯的,但如能做到兩者相結合,如“賦格”,那是最好的。endprint

——評《勛伯格與救贖》①