教師群體骨密度現狀及運動干預的手段

馬鐵 牛慶云

(沈陽體育學院 遼寧沈陽 110102)

骨質疏松癥(osteoporosis,OP)是一種以低骨量和骨組織結構破壞為特征的導致骨質脆性增加和易于骨折的代謝性骨病。骨質疏松癥可分為繼發性和原發性兩類。繼發性的原發病因明確,常伴有內分泌代謝疾病(如器官移植術后、神經性厭食、肌營養不良、慢性腎衰竭、白血病等)。原發性又可分為兩種亞型(Ⅰ型和Ⅱ型)。對于原發性骨質疏松癥的病因和發病機制至今仍未闡明,但凡可使骨的凈吸收增加,促使骨微結構紊亂的因素都會引起原發性骨質疏松的發生。

骨質疏松癥的發生發展具有隱性、不易察覺但危害巨大的特點。嚴重影響了廣大人民群眾的生活質量,生存壽命,尤其是對中老年人群及絕經期女性。在我國,據不完全統計,60歲以上漢族人群骨質疏松患病率為12.5%,其中髖部骨折率為16%~20%,年患病人數達180~200萬[2]。根據人體骨質代謝規律,在兒童和青少年期分別有兩個快速的骨增長期:男性為7~8歲和l5~l6歲,女性為7~8歲和l3~l4歲,男性增長速度快于女性;從20~40歲,骨的長度雖然停止生長,還有一個骨量加強階段,骨的致密與堅硬程度達到最高值,稱為峰值骨密度(PBM);骨骼達到峰值密度以后,隨著年齡增加骨鈣不斷丟失,骨量逐漸減少[1]。由此可知人過中年之后身體的骨質會在不知不覺中流失,當發覺時往往出現了較為明顯的病理表現,如骨痛和肌無力,骨性結構形變(駝背、胸廓畸形等),甚至發生了骨折。有人對694例骨折的老年人病例進行分析研究后認為,老人骨折大多在骨質疏松癥的基礎上發生。并提出處理老人骨折的同時,應重視對其骨質疏松癥的治療[3]。

鑒于骨質疏松對人類危害如此巨大,許多專家提出對骨質疏松要早發現,早干預,早治療。而對不同地區、不同群體的骨質狀況進行統計,可以便于了解不同人群的骨質現狀,進而可提出有針對性的治療方法。因此本文針對沈陽地區教師群體的骨質狀況進行調查,為進一步完善國民骨密度現狀評價體系和骨質疏松的預防和治療提供依據,提高人們的生活質量。

1 對象與方法

1.1 對象

沈陽地區高校教師和中小學教師共164人(男54人,女110人),平均年齡(39.6±9.5)歲。對象中無可能影響骨代謝的主要疾病,如嚴重肝、腎疾病、甲狀(旁)腺功能亢進或減退、膠原性疾病、糖尿病、骨腫瘤、骨軟化癥和其他骨關節疾病,排除繼發性骨質疏松者,并按性別和年齡分組。

1.2 方法

1.2.1 人體測量法

1.2.1.1 骨密度測定

使用法國Medilink公司生產的OSTEOSPACE全干式超聲骨密度分析儀。(Osteospace是法國Medilink公司和法國國家研究院共同研制成功的,其測試結果與傳統的雙能X射線的測試結果具有良好的相關性)。方法:對每位受試者的右腳跟骨進行超聲骨密度測試,測試指標包括:超聲振幅衰減值(BUA dB/MHz),超聲傳導速度(SOS m/s),足長(mm)。本研究選取的指標是BUA,測試原理表明人體骨密度與BUA呈正相關。本儀器并以此確定診斷標準:骨量流失,受試者BUA低于同性別BUA峰值骨量的1個標準差(SD)以上但小于2.5個SD;骨質疏松,受試者BUA低于同性別BUA峰值骨量2.5SD以上;嚴重骨質疏松,骨質疏松伴有一處或多處自發性骨折。

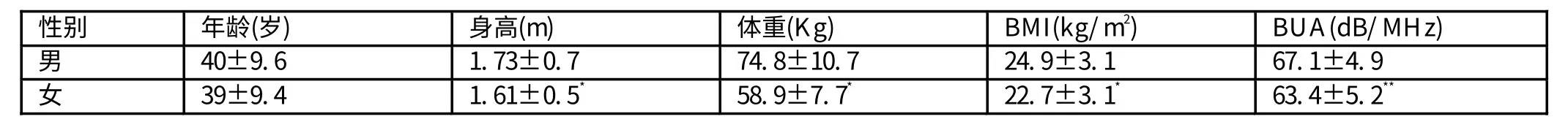

表1 不同性別間教師骨密度對比

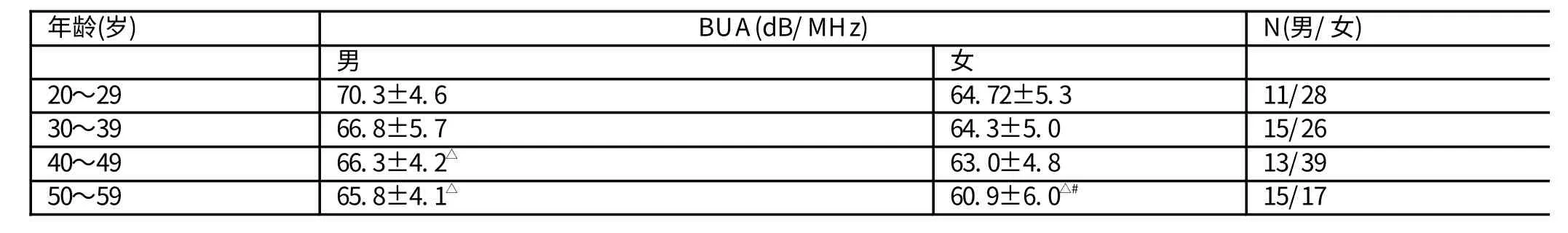

表2 教師群體同一性別,不同年齡超聲骨密度對比

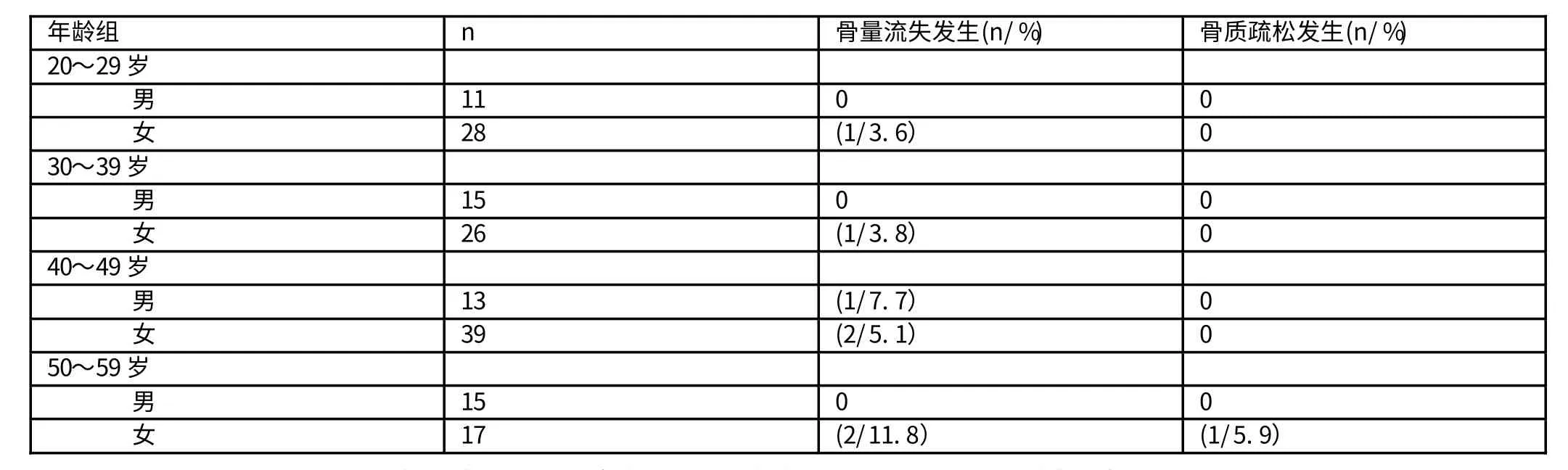

表3 不同年齡組教師群體骨量流失和骨質疏松情況對比

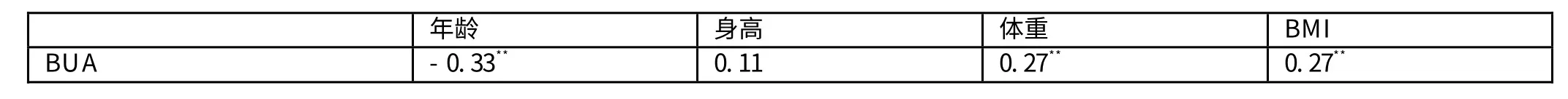

表4 教師群體骨密度與年齡、身高、體重和BMI之間的相關性對比

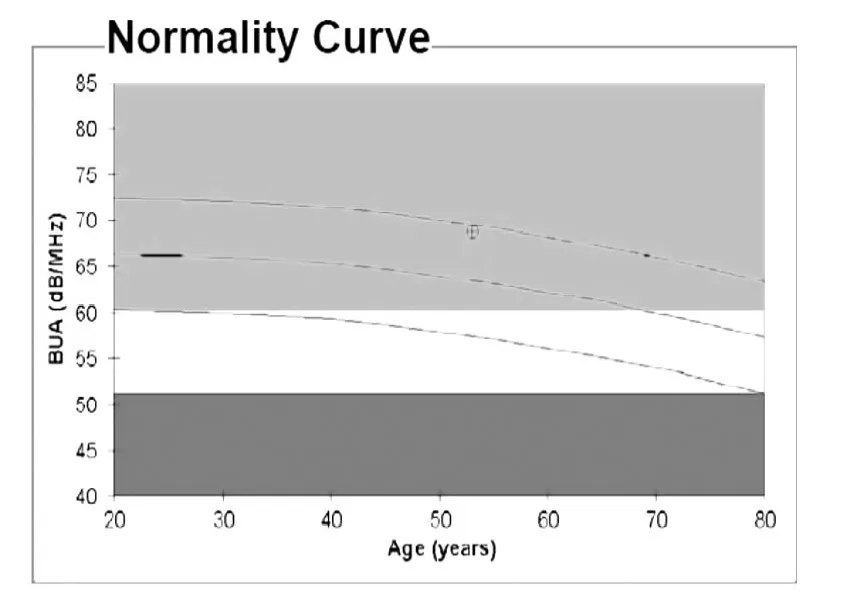

圖1 亞洲男性骨密度正常生理變化趨勢圖

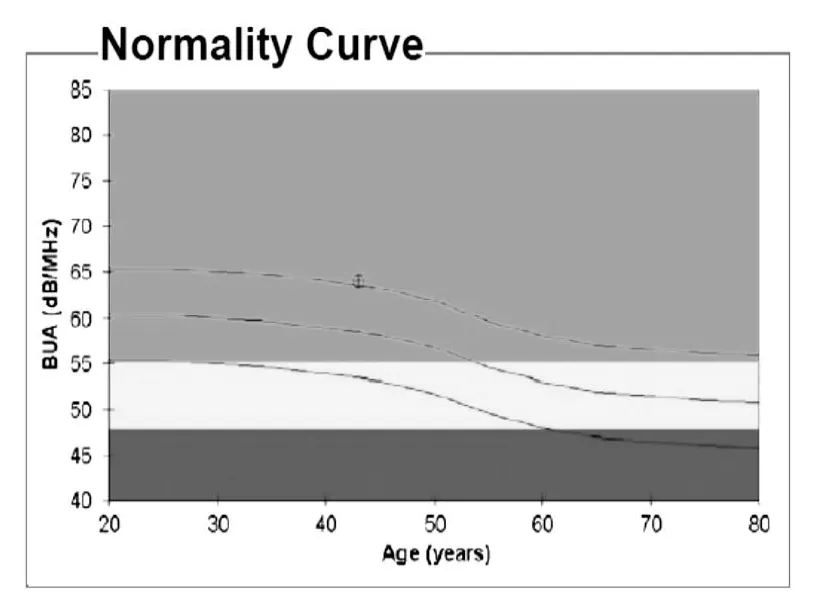

圖2 亞洲女性骨密度正常生理變化趨勢圖

1.2.1.2 身高體重測定

使用國民測試系統,按照測試規范要求對受試者身高和體重進行測量,并計算體重指數BMI(BMI=體重/身高2kg/m2)

1.2.2 數理統計法

2 結果

2.1 教師群體超聲骨密度現狀對比

由表1可知,男性教師身高、體重、體重指數顯著高于女性教師,P<0.05;男性教師群體超聲振幅衰減值顯著高于女性教師群體,P<0.01。

2.2 教師群體同一性別間、不同年齡組間超聲骨密度對比

由表2可知,對同一性別,不同年齡組之間進行對比:(1)無論男女,BUA值均隨年齡增長成降低趨勢。(2)男性結果間對比:40~49歲年齡組BUA值顯著低于20~29歲年齡組,P<0.05;50~59歲年齡組BUA顯著低于20~29歲年齡組,P<0.05,其他年齡組之間對比無顯著差異。(3)女性結果間對比:40~49年齡組BUA顯著低于20~29年齡組,P<0.05,50~59歲年齡組BUA顯著低于20~29歲年齡組,P<0.05;50~59歲年齡組BUA顯著低于30~39歲年齡組,P<0.05,其他年齡組間對比無顯著差異。

2.3 教師群體骨量流失和骨質疏松情況對比

由表3可知,(1)就骨量流失和骨質疏松發生率而言,在除40~49歲年齡組外,女性均高于男性。(2)但對絕對患者數目而言,各年齡組均女性多于男性。(3)只有在50~59歲年齡組中女性檢出有骨質疏松者。

2.4 教師群體超聲骨密度與年齡、身高、體重和BMI之間相關性的研究

由表4可知,教師群體超聲骨密度與年齡成負相關,P<0.01;教師群體超聲骨密度與體重和BMI顯著正相關,P<0.01。

3 討論

3.1 沈陽市教師群體骨密度現狀

超聲測試骨密度現已被廣泛應用到臨床與科研領域,其與傳統的雙能X線測試骨密度有很好的相關性。現許多儀器均測試受試者跟骨骨密度,這除了方便測試以外,更主要的是因為,跟骨為身體承重骨,幾乎全部是骨松質,對骨質變化敏感;跟骨兩側面近于平行,軟組織少,更適合超聲波測量,可減少由于位置變化而造成的測量誤差;而且大量對比測試發現,跟骨骨密度與全身平均骨密度相關性良好[27-28]。因此本次研究主要測試的是受試者跟骨的骨密度,所選指標主要是超聲振幅衰減值(BUA),BUA與骨密度成正相關,是作為評價骨質狀況的可靠指標[4,23],并能很好的反應骨密度隨年齡變化的趨勢[24]。

研究發現在不種族、不同地區、不同職業的骨質狀況存在一定差異。Ling X,Cummings SR[22]對北京50歲以上的婦女進行脊椎側面、臀部和腰椎的骨密度測試,與美國的女性相比,中國女性的骨密度含量較低。Shatrugna V,Kulkarni B[21]研究對158名印度不同職業女性骨礦物含量研究發現卷煙工人的股骨頸處的骨密度高于清潔工人、建筑工人,其認為可能是卷煙工人從事久坐工作的原因。清潔工人的腰椎骨密度顯著低于其他兩個職業的女性,有較大的骨質疏松的趨勢,因此作者認為工作活動可影響骨質。Coupland CA等對英國不同職業的女性骨礦物含量對比發現,20歲從事坐位工作的人群與椎骨前后的骨密度呈負相關。30歲從事站立工作的人群與骨密度成正相關。

亞洲人種一生中骨密度存在以下變化特點(圖1、2所示)。骨密度在20~30歲之間達到個體骨量峰值(男性高于女性),然后隨著年齡增長而緩慢降低,50歲以后女性降低尤為明顯。

研究發現,我國人群骨密度普遍符合以上的變化規律[9-10]。但也有研究顯示,我國不同地區、不同民族、不同職業人群,其骨密度的現狀和變化趨勢略有不同。高國一等人研究發現,蒙古族正常人骨密度整體變化趨勢符合骨質疏松流行病學發病率,但骨密度峰值出現年齡稍晚[5]。施美莉發現,澳門女性骨密度均高于同年齡組中國內地及日本女性骨密度,且多數年齡組存在顯著差異[6]。彭濤等發現,男性鐵路電力機車駕駛員和鐵路內燃機車駕駛員的骨峰值分別出現在30~39歲年齡組、25~29歲年齡組;與內燃機車駕駛員的骨峰值年齡和國內其他單位調查的男性骨峰值比較,電力機車駕駛員的骨峰值年齡稍晚,并提出電磁場環境對BMD有正面影響[7]。王曉紅等研究認為,青年時期從事的職業和勞動強度是影響老年時期骨密度的一個主要因素[8]。劉麗君也發現不同職業女性骨密度存在差異[20]。

本研究顯示沈陽市教師群體中不同性別BUA水平與南方城市地區[25-26]相比處于平均偏高水平,但與北方地區相比相差不多[29]。這可能是由于受試者來自于不同地域以及在生活飲食等習慣的不同所致。

本研究發現,沈陽市教師中男性群體骨密度,骨質狀況好于女性群體,且不存在年齡差異。這可能是由性別差異導致。男性和女性的骨密度峰值均出現在20~29歲年齡組,而后逐漸降低。說明青年時骨密度積累情況對人體骨質有著重要的影響。

就變化趨勢而言,隨著年齡增長,男性教師40~49歲年齡組骨密度已顯著低于男性教師20~29歲年齡組,這表明男性教師的骨密度衰減速度略快于平均水平。這可能是由于男性教師與其他男性人群相比,日常工作多以腦力活動為主,且多為室內工作。

女性教師骨密度基本符合一般變化規律,但從40~49歲和50~59歲年齡組與30~39歲年齡組結果的對比可以看出:女性教師的骨密度衰減也有提前的趨勢。在對骨量流失發病率和骨質疏松發生率進行研究發現,除個別年齡組外(這可能是跟此年齡組男性樣本量相對較少有關),均是女性高于男性。而且女性在50歲以后骨量流失率明顯升高,甚至出現了骨質疏松者,這可能與女性自身生理特點有關[11、19]。因此可以說女性教師在40歲以后應該更加注意自身骨質狀況,定期進行骨密度檢查。

3.2 沈陽市教師群體骨密度影響因素分析

影響骨密度的因素很多,機制復雜[1]。本研究主要探討年齡、身高、體重以及運動等因素對骨密度的影響。

3.2.1 年齡、身高、體重對骨密度的影響

研究普遍認為,骨密度與年齡成負相關,骨質疏松率與年齡成正相關[11-13]。本研究也呈現此規律,并顯示無論男女,隨著年齡的增加骨量流失率和骨質疏松率都有所增加。這也說明骨質隨年齡的增加而發生一系列變化,這是一個必然不可逆轉的趨勢。有研究還提示骨密度與身高、體重和體重指數相關,但相關趨勢有一定區別,這可能是由受試人群和統計方法不同所致[14-17]。本研究顯示,教師群體骨密度與體重和體重指數成正相關,而與身高無關。這與陳嵐嵐的研究一致[30]。這說明體重的適當增加對保持骨密度、延緩衰減有一定的作用,這可能是由于自身體重增加了骨骼的機械負荷與應力,增強了骨骼的成骨作用。

3.2.2 運動對于人體骨密度的影響

以上研究顯示,教師群體骨密度隨著年齡的衰減出現提前趨勢,而維持體重對于骨密度有一定促進作用。但研究也顯示過高的體重尤其是體脂含量過高對于骨密度有一定負面影響[18]。因此本研究認為,日常生活中增加適當的抗阻力量訓練和有氧耐力運動,增加機體肌肉質量,避免過度肥胖和體脂含量過高,可以有效的防止骨量流失和骨質疏松。

力量訓練可以增加人體骨骼肌含量,對骨產生積極的效應。有學者認為,力量訓練均可以提高男女受試者的骨密度。但相比較而言,男子骨密度對于力量訓練更為敏感,同時認為訓練頻率應大于每周3次,強度大于1RM的60%,否則強度太小不會引起足夠的肌肉緊張刺激骨的形成[31]。

相對于力量訓練而言,有氧耐力運動對于人體骨密度的影響結論并不一致。有研究發現,中等強度以上的耐力訓練可以提高骨密度,并認為反復的沖力負荷對骨量或骨密度的增加產生有益的影響[32]。但也有研究發現,對絕經后女性進行有氧訓練后并沒有增加其骨礦物質含量[33]。而且在監控高水平耐力運動員時也發現其骨密度低于平均水平[32]。因此有學者認為,有氧耐力性運動對于骨密度的影響與運動強度和運動量有關,運動只有達到一定的運動強度、持續一定的運動時間并保持一定的運動頻次才增加骨密度[34]。

4 結論

(1)教師群體骨密變化總體趨勢與亞洲人群相似。但骨密度降低年齡有提前趨勢,男性較女性明顯。提示不同群體骨質狀況存在一定差異,應區別對待。

(2)教師群體骨密度與體重正相關,維持適當的體重對于延緩骨密度衰減有一定作用。

5 建議

(1)進行較大強度和運動量的運動,對于維持教師骨密度會有一定的作用。

(2)通過測試跟骨超聲骨密度監測骨密度變化是有效的手段。

[1]張剛.人體骨密度的影響因素[J].國外醫學衛生學分冊,2004,3l(3):184-187.

[2]葉山東.原發性骨質疏松癥的流行病學[J].安徽醫學,2009,30(11):1261-1262.

[3]戴立成.老人骨折與骨質疏松癥(附694例報告)[J].中國新醫藥,2004,3(4):79.

[4]封飛虎,崔友瓊.運動對青年女性跟骨骨密度及性激素的影響[J].武漢體育學院學報,2007,41(6):73-75.

[5]高國一,姜范波,楊玲,等.內蒙古東烏珠穆沁旗蒙古族正常人群骨密度測量結果分析[J].內蒙古醫學院學報,2009,31(5):445-449.

[6]施美莉.澳門女性超聲骨密度和身體成份及其運動鍛煉效果的研究[D].北京體育大學,2004:1-53.

[7]彭濤,劉建芹,齊昆,等.湖北地區男性鐵路機車駕駛員骨密度測定及骨質疏松患病率分析[J].中國骨質疏松雜志,2008,l4(2):117-119.

[8]王曉紅,周波,王松濤,等,職業對老年人骨密度的影響[J].職業與健康,2003,l9(2):5-6.

[9]Zeng Ping,Zhang Yi,Li Ning hua. Bone mineral density of 289 healthy middle aged and old people in Dongcheng district,Beijing[J]. Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research,2008,12(2):397-400.

[10]何永清,張金海,顧宣欣,等.浙江地區人群11926例跟骨骨密度研究[J].中國骨質疏松雜志,2008,14(2):114-116.

[11]劉伯亮,游之海,馬海魚,等.超聲骨密度檢測8000例分析[J].中國骨質疏松雜志,2007,l3(7):505-507.

[12]何月娥,林月梅,楊輝娥,等.成年婦女骨密度超聲檢測282例分析[J].國際醫藥衛生導報,2004,l0(24):27-29.

[13]張靜,徐惠明,鐘菁,等.722例成都市職業女性骨密度及骨丟失的調查[J].中國自然醫學雜志,2008(6):419-421.

[14]趙效國,劉文亞,鄧曉帆,等.新疆部分維吾爾族、漢族和哈薩克族居民骨密度影響因素分析[J].地方病通報,2003,l8(3):19-22.

[15]Mazess RB,Barden HS.Bone density in premenopausal women:efects of age,dietary intake,physical activity,smoking,and birth-control oils[J].Am J Clin Nutr,1991,53(1):132-142.

[16]程永耿,陳曉亮,于笑峰.年齡、體重、體重指數對青島市居民骨密度的影響[J].中國骨質疏松雜志,2007,l3(2):112-115.

[17]李敏,李德祿,郁泉珍,等.上海城區40歲以上女性骨密度影響因素研究[J].中國慢性疾病預防與控制,2005,13(3):97-99.

[18]Orozco P.Atherogenic lipid profile and elevated lipoprotein(a) are associated with lower bone mineral density in early postmenopausal overweight women[J].Eur Journal Epidemiology,2005;19(12):1105-1112.

[19]權曉慧,朱秀英,武小薇,等.絕經后婦女年齡、絕經年齡、絕經年限與腰椎和髖部骨密度的關系分析[J].中國骨質疏松雜志,2006(3):226-228.

[20]劉麗君.不同職業女性骨密度檢測結果分析[J].適宜診療技術,2000,18(1):20-21.

[21]Shatrugna V,Kulkarni B,Kumar PAjay,et a1.Relationship between women's occupational work and bone health:a study from India[J].2007,99(6):1310-5.

[22]Ling X,Cummings SR,Mingwei Q.Vertebral fractures in Beijing,China:the Beijing Osteoporosis Project[J].Jourunal of bone and mineral research,2000,15(10):2019-25.

[23]Alwis G,Rosengren B,Nilsson JA,et a1.Normative calcaneal quantitative ultrasound data as an estimation of skeletal development in Swedish children and adolescents[J].Calicified tissue international,2010,87(6):493-506.

[24]Jin N,Lin S,Zhang Y,et al.Assess the discrimination of Achilles InSight calcaneus quantitative ultrasound device for osteoporosis in Chinese women:compared with dual energy X-ray absorptiometry measurements[J].European jounal of radiology,2009,76(2):265-268.

[25]孫晶,楊京,沈岳.重慶地區2480例20~89歲年齡段人群跟骨定量超聲骨密度檢測結果分析[J].中國骨質疏松雜志,2009,15(9):668-671.

[26]蘇汝望,劉興漠,鄧頹輝.定量超聲骨質測量各參數變化對骨質疏松性骨折的評估[J].中國臨床康復,2005,9(15):246-247.

[27]崔友瓊.運動對女性研究生跟骨骨密度及性激素的影響[D].武漢體育學院,2006.

[28]杜曉東,王樂.0steospace全干式超聲骨密度儀[J].中國骨質疏松雜志,2000,6(4):92-93.

[29]郭成秀,許靜,李彬,等.319例正常女性跟骨超聲骨密度值分析[J].天津醫藥,2000,28(9):545-546.

[30]陳嵐嵐.BMI與規律運動對中老年婦女跟骨骨密度的影響[J].杭州師范大學學報(自然科學版),2009(5):381-384.

[31]葉鳴,金其貫.運動與骨密度的研究進展[J].西安體育學院學報,2002,19(4):38-42.

[32]金緒忠,沙海燕.運動與骨密度的研究進展[J].安徽體育科技,2003,24(4):50-53.

[33]張穎,趙克勇.運動對骨密度的影響[J].山西體育科技,2010,30(1):9-12.

[34]雷曉花.體育運動對人體骨密度的影響[J].體育科技文獻通報,2007,15(10):102-104.