我國教育經費投入與地區經濟的非均衡性研究*

何 艷 劉娟娟

(何 艷,劉娟娟:湖北工業大學經濟與政法學院 何艷:副教授,財政部財政科學研究所博士后 湖北武漢430068 責任編輯:洪淑媛)

一、引言

中國在經濟快速發展的過程中,地區間的經濟差距不斷擴大, 這得到了諸多學者的驗證。〔1〕〔2〕〔3〕同時, 區域教育發展不平衡也成為我國教育事業存在與發展的基本形態和重要特征。〔4〕教育經費投入不足則是制約我國教育均等化進程的瓶頸〔5〕。黃瀟等發現各地財政性教育支出和經濟發展之間的差異是影響地區教育不平等的最主要因素,二者的累計貢獻率達60%以上。〔6〕

教育經費投入在地區間的分配是非均衡的。俞立平等用PanelData的變系數模型證明,1998—2002年間我國教育投入的地區差距基本處于穩定狀態,但經濟發展水平的地區差距在緩慢拉大。〔7〕祁毓等運用泰爾指數估量了1999—2007年教育支出在全國以及東、中、西部的公平性。〔8〕唐興霖等也用該指數分析1995—2010年教育支出規模、力度和增加值的地區差距,認為教育支出在區域分布上呈現東部與西部地區高、中部與東北地區低的基本格局,且區域內差距占據主導地位。〔9〕

針對教育經費投入與地區均衡發展的關系,岳昌君利用基尼系數的方法,說明教育發展水平取決于經濟發展狀況。〔10〕而在地區經濟存在較大差距的前提下,地方政府的教育公共服務也是導致生均教育經費顯著差異的主要成因。〔11〕王善邁等用聚類分析和判別分析的方法,得出教育發展不平衡與經濟發展的不平衡是基本一致的結論。〔12〕魏后凱等指出地區經濟的不平衡發展必然會引起地區間教育投入的嚴重失衡,這種失衡又勢必引致地區間教育發展機會的不平等。〔13〕

本文定量分析教育經費投入和地區經濟的發展特點,并用泰爾指數闡明其區域發展的非均衡性,最后提出優化發展的策略。

二、教育投入與地區經濟非均衡性的描述

(一)區域教育投入的非均衡性

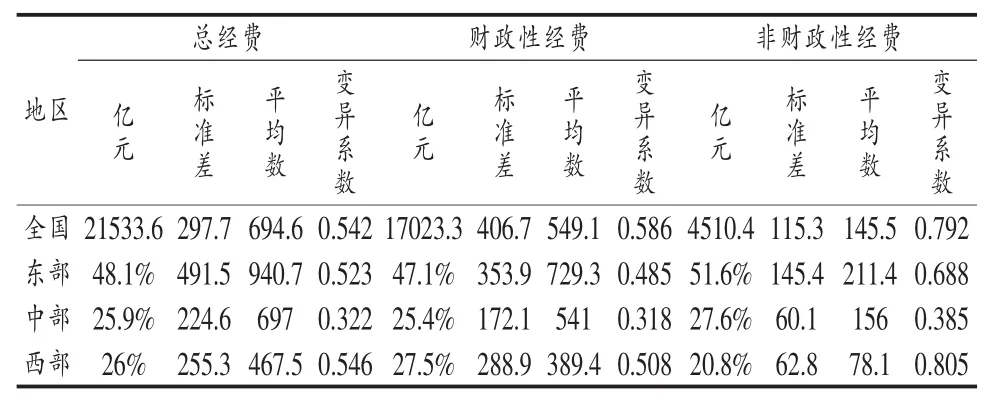

2011年我國教育經費投入21533.6億元,其中國家財政性經費為17023.3億元,占總經費的80% (表1)。東部的經費投入占全國的比重為三個地帶中最大的,總經費、財政經費和非財政經費的比重分別為48.1%、47.1%和51.6%。國家財政經費中,2011年西部的比重比中部高出2個百分點,反映了近年財政對西部教育的傾斜。但在非財政性經費上,中部的比重高于西部。由此看來,財政經費體現了國家對地區發展的戰略趨向,而非財政性經費,包括民間投入和社會捐贈等,更能折射地區資金實力。

表1 區域教育投入的比較 (2011年)

從區域內看,三個地帶都存在著經費投入上的差距。東部和西部的內部差異較大,例如廣東省的財政性教育經費是海南省的近10倍,四川省也是西藏自治區的10倍。中部的差異相對較小,說明各地區在教育投入上有較強的相似性。標準差數據也反映出東部地區分布離散、差異非常大;中部地區分布在均值附近,差異較小。比較平均值時發現,西部的總經費投入與中部相當,但其平均經費投入卻遠低于中部。這說明西部的內部差異大于中部。變異系數進一步地說明了西部各省區的較大差距,其總經費的變異系數為0.546,而非財政性經費更達到了0.805。

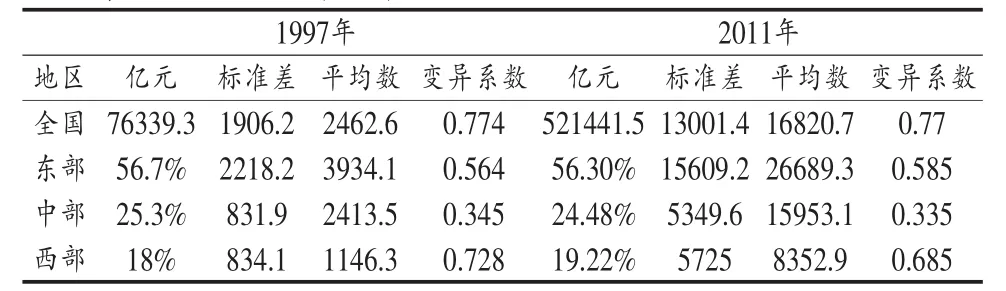

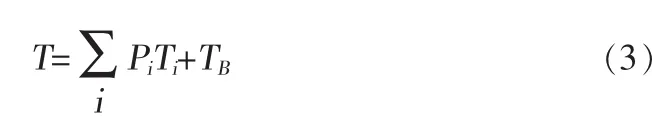

(二)地區經濟發展的非均衡性

表2 區域經濟發展的比較

2011年全國生產總值為521441.5億元,其中東、中、西部分別占56.30%、24.48%和19.22%。與1997年相比,地區經濟發展迅速,但三大地帶的比重并沒有太大變化,全國的變異系數也維持在0.77左右,可見各地帶間的差異仍然較大。從標準差上看,東部省市GDP分布最離散,西部次之。從變異系數上看,西部各省區的差距最大,例如四川省的GDP是西藏的34倍;東部次之,廣東省的GDP是海南省的21倍;中部系數最小,河南省GDP是吉林省的2.5倍。這說明,東部和西部內各省區的經濟差異非常大,中部在經濟發展上也具有較強相似性。

三、教育經費與地區經濟非均衡性的衡量

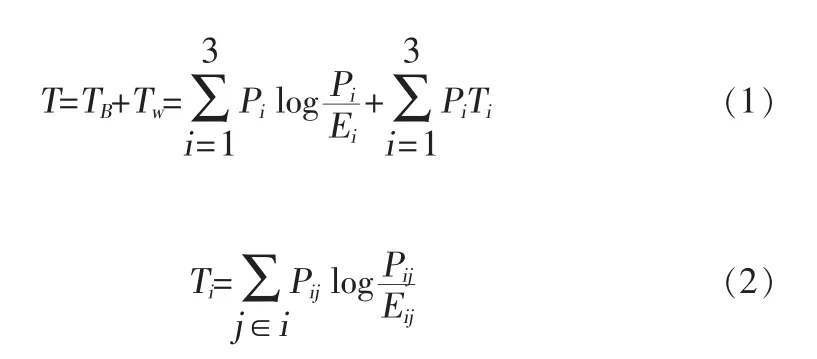

(一)泰爾指數及其分解

泰爾指數最早由Theil(1967)提出并用于衡量收入不平等程度的一個指標,指數越大,差距越大,反之越小。〔14〕在區域差距的測度上,泰爾指數可以分為以收入比重加權和以人口比重加權的指數。〔15〕前者可以估算區域教育經費投入相對于地區收入的差距,后者則說明區域教育經費投入相對于地區人口的差距。本文使用人口加權指數來分析教育經費與經濟發展的區域差異。泰爾指數T可以分解為地帶內差距TW和地帶間差距TB:

其中i=1,2,3,分別代表東、中、西部三個地帶。為第i地帶人口占全國人口的比重,Ei為第i地帶教育經費占全國的比重。Ti為第i地帶內差距,Eij為i地帶內j地區教育經費占i地帶的比重,Pij為i地帶內j地區人口占i地帶的比重,對數為自然對數。TB/T為地帶間差距對總體差距形成的貢獻額,PiTi/T為i地帶內差距的貢獻額。如果將公式 (1)和 (2)中的Ei替換為i地區GDP占全國的比重, Eij為i地帶內j地區GDP占i地帶GDP的比重,則公式將演變為衡量地區經濟差距的泰爾指數。

為進一步比較各地區經濟與教育經費的不均衡性,我們將總差距T定為100%,在公式 (1)和公式 (2)的基礎上觀察東、中、西部內省際經濟差距Ti與三大地帶間差距TB在總差距形成中的貢獻份額,其中PiTi/T為i地帶的省際差距對總體差距形成的貢獻額,TB/T為地帶間差距對總差距的貢獻額。

本文考察1997—2011年各地區在經濟與教育投入上的差距,其中所涉及的人口、GDP和教育經費等數據來源于各年度 《中國統計年鑒》。

(二)教育經費投入非均衡性的測算

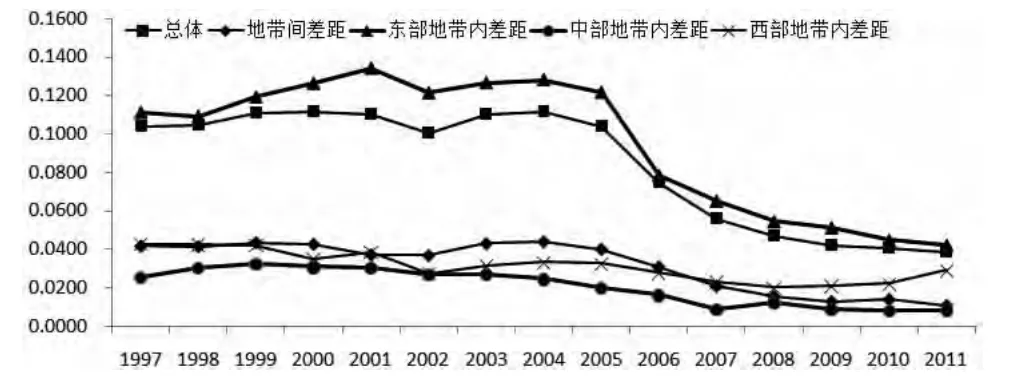

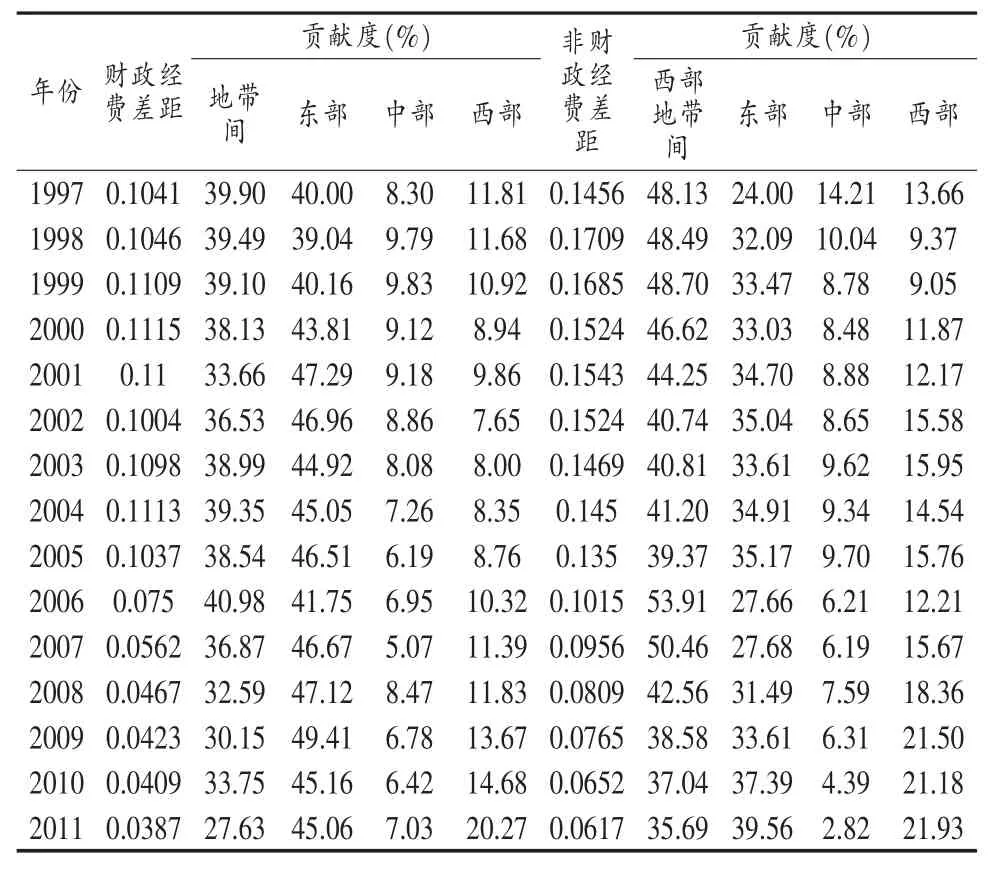

將泰爾指數計算的財政經費投入結果顯示在圖1中,發現東部地帶內差距最大,并高于總體地區差距;其次是地帶間差距和西部地帶內差距;中部地帶內差距是所有差距中最小的。這與前面絕對指標分析的結論基本一致。從總體上來看,1997年至2011年,我國財政教育經費投入的非均衡性呈縮小趨勢,1997年為0.1041,而2011年只有0.0387。值得注意的是,西部各省區財政經費差距的縮小幅度遠小于其它區域。表3衡量了各地帶對總體差距的貢獻度。表中,地帶間差距的貢獻度逐年下降,1997年為0.3990,而2011年則為0.2763。相反,地帶內差距的貢獻度日益擴大,其中東部各省區對總體差距的貢獻度最大,從1997年的0.4逐年增加到了2011年的0.4560;西部省區的貢獻度呈U型,先從1997年0.1181下降至2002年的0.0765,然后攀升到2011年的0.2027。中部省區的貢獻度略有下降,從1997年的0.083下降到2011年的0.0703。

圖1 財政教育經費的非均衡性

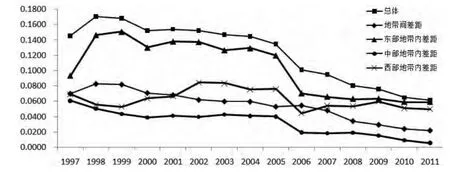

圖2 非財政教育經費的非均衡性

圖2為非財政教育經費的地區差距。雖然東部地帶內差距低于總差距,但也是所有區域中最不平衡的;地帶間和西部地帶內的差距較大。中部地帶內差距最小,這也證實中部各省區在財政性和非財政性教育經費投入上的相近。圖2中所有泰爾指數均有減小態勢,但同時西部地帶內差距有先增后降的趨勢。對比圖1和圖2,非財政教育經費的總體差距高于財政經費的差距,西部地帶內的非財政經費也明顯高于其財政經費。在表3中,1997年地帶間差距對非財政經費總差距的貢獻度為0.4813,東、中和西部的貢獻度分別為0.24、0.1421和0.1366。而到2011年,東部地帶內差距則成為貢獻度最大的,上升到0.3956;西部差距的貢獻度也增加到0.2193,地帶間差距下降到0.3569,中部甚至下降到了0.0282。由此得到,無論是財政經費還是非財政經費,東部地帶內差距是目前區域教育投入差距的最主要來源,其次是地帶間差距;西部地帶內對總差距的貢獻度持續飆升,而中部的貢獻度則不斷下降。

(三)地區經濟非均衡性的測算

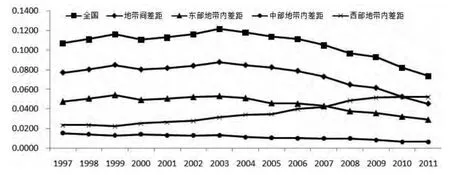

圖3 地區經濟的非均衡性

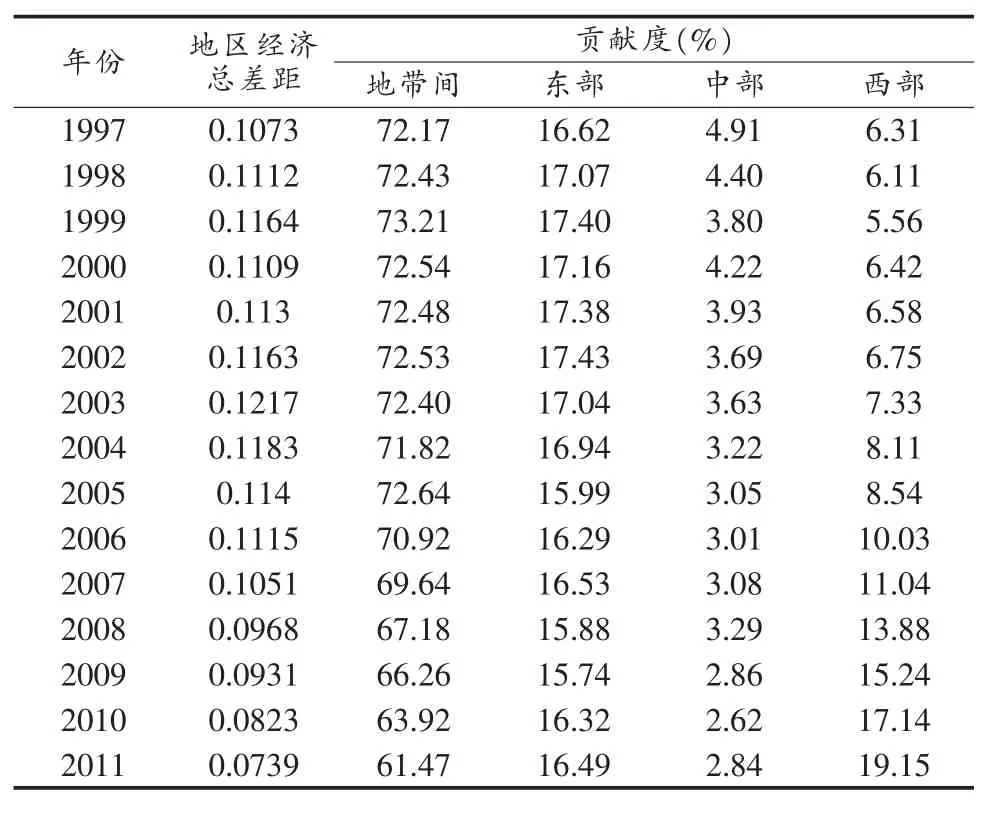

圖3為地區經濟在1997—2011年非均衡性測算結果。可以看到,除西部地帶內差距呈上漲趨勢外,其他差距包括總體差距均下降。圖中居于最上方的是全國地區經濟的泰爾指數線,其次是地帶間差距線,2011年后者對前者的貢獻度達到0.6147(表4)。與前面教育經費不同的是,東部地帶內非均衡性較小,且對全國帶動作用不大。2011年東部各省區泰爾指數為0.0294,低于同年西部的0.0523;其對總差距的貢獻度為0.1649,同年西部為0.1915。西部地帶內各省區經濟的非均衡性逐年擴大,對全國的貢獻度也日益增加。與西部剛好相反,中部地帶內各省區經濟的不平等性從1997年的0.0156縮小到了0.0066,對全國的貢獻度從0.0491減少到了0.0284。

表3 區域教育經費對總差距的貢獻度

表4 地區經濟對總差距的貢獻度

(四)教育投入與地區經濟非均衡性的比較

結合上面的分析,發現除西部地區外,教育投入與地區經濟的不平衡性在總體上是一致的,都呈縮小態勢。1997—2011年西部各省區教育經費投入的差距有所縮小,但地區經濟的差距卻在不斷擴大。兩者有一個共同點,即其對全國差距的貢獻度都是增加的。東、中、西部三大地帶間經濟發展的非均衡是我國地區差距的最主要來源,而地帶間的教育投入差距則相對較小。東部各省區的教育投入不均等問題嚴重,但經濟差距已有所緩解。中部各省區在經濟和教育投入上都有較大的相似性,因而其在兩個方面的差距對全國的貢獻都是最小的。

四、主要結論與政策建議

本文對31個省區在1997—2011年教育經費投入和經濟發展的不均衡特征進行了定性與定量分析。從絕對指標上來說,東部地區在經濟上處于絕對優勢,教育經費投入較多;西部經濟相對落后,國家在財政教育經費投入上有一定傾斜,但包含民間投入等在內的非財政經費數量偏少。

計算各指標的標準差和變異系數后發現,三個地帶內部都存在著經費投入和經濟發展的差距,其中東部地區內和西部地區內的差異較大,中部地區內的差異相對較小。進一步運用泰爾指數來測算的教育經費和地區經濟的非均衡性,非財政教育經費的總體差距高于財政經費。地帶間的經濟差距仍是我國地區發展中最突出的問題,而地帶間的教育投入差距相對較小。西部各省區經費投入的差距有所縮小,但地區經濟的差距卻不斷擴大。相反地,東部地帶內的教育投入差距問題嚴重,但經濟差距明顯縮小。

根據這些結論,我們提出的政策建議包括:

第一,注意區域教育與經濟的非均衡性。我國地區經濟和教育發展各具特色,存在著較大的區域差異。在允許部分地區先行發展的同時,要盡量縮小差距。特別應注意協調區域內各省區間的教育差異,體現教育的公平性。

第二,統籌分配財政教育經費。一是教育投入應更多地向中、西部傾斜,盡量縮小它們與東部發達地區教育的差距;二是要注意經費在東、西部內部的協調分配,以實現教育資源均衡分布。

第三,深化教育投入融資體制改革,拓展經費籌措渠道,鼓勵民間資本參與教育投入。

第四,加強區域間合作,鼓勵區域間經濟、教育的合作與幫扶,促進資源流動,提高資源的效率。

注釋:

〔1〕楊開忠.中國區域經濟差異變動研究〔J〕.經濟研究,1994 (12): 28-33.

〔2〕林毅夫,蔡昉,李周.中國經濟轉型時期的地區差距分析〔J〕 .經濟研究, 1998 (6): 3-10.

〔3〕高連水.我國地區收入差距變動的特征及應對 〔N〕.人民日報,2009-10-30.

〔4〕顧建軍.區域教育發展不平衡的理論探討 〔J〕.內蒙古師大學報:哲學社會科學版,1999(8):17-23.

〔5〕呂煒,劉國輝.中國教育均等化若干影響因素研究 〔J〕.數量經濟技術經濟研究,2010(5):20-33.

〔6〕黃瀟,楊俊.中國地區間教育不平等的分解及治理〔J〕.北京理工大學學報 (社會科學版),2012(1):150-156.

〔7〕俞立平,周曙東.我國地區教育經費投入差距——基于PanelData的變系數模型研究 〔J〕.社會科學研究,2006(3):23-27.

〔8〕祁毓,田丹.區域公平背景下我國財政教育支出的現狀及路徑再完善——基于泰爾指數及其分解分析的視角〔J〕.發展研究, 2009 (12): 17-21.

〔9〕唐興霖,李文軍.中國區域教育支出地區差距的度量與分解: 1995—2010年 〔J〕 .學術研究, 2013 (7): 79-86.

〔10〕岳昌君.經濟發展水平的地區差異對教育資源配置的影響 〔J〕.教育與經濟,2003 (1):35-41.

〔11〕陳憲.教育公共服務均等化何以可能——基于 《2011年全國教育經費執行情況統計公告》的分析 〔J〕.探索與爭鳴,2013(5): 70-73.

〔12〕王善邁,杜育紅,劉遠新.我國教育發展不平衡的實證分析 〔J〕.教育研究,1998 (6):19-23.

〔13〕魏后凱,楊大利.地方分權與中國地區教育差異〔J〕.中國社會科學,1997(1):98-112.

〔14〕 Henri, Theil.Economics and Information Theory 〔M〕 .Chicago: Rand McNally and Company, 1967.

〔15〕何艷,安增科.我國地區經濟差距與投資差距的實證分析 〔J〕.當代經濟科學,2007 (2):105-110.