2型糖尿病患者下肢動脈病變與血脂APN、IL-6及hs-CRP的關系研究

程麗霞

糖尿病是目前臨床最為常見的一種內分泌疾病, 其外周血管、腦血管、冠脈及微血管病變等并發癥已經成為糖尿病患者致殘、致死的主要原因[1]。大量研究表明胰島素抵抗及炎癥因子對于糖尿病外周血管病變等并發癥的發生起著重要的作用。本試驗旨在通過對2型糖尿病下肢動脈病變患者血清超敏C-反應蛋白(hs-CRP)、白細胞介素-6(IL-6)、脂聯素(APN)及血脂等指標的檢測, 探討其與2型糖尿病下肢動脈病變之間的關系。

1 資料與方法

1.1 一般資料 病例選取2011年3月~2013年3月在我院內分泌科診斷治療的2型糖尿病患者62例和30例在我院健康體檢者進行研究。62例患者中男性33例、女性29例, 平均年齡(56±1.14)歲, 病程6.5~37年。合并高血壓54例、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病48例、慢性肺心病9例、慢性胃潰瘍4例、腦梗死23例。根據踝肱動脈指數(ABI)的水平將患者分為下肢動脈病變組(PAD組)和非PAD組。PAD組31例(男性17例、女性14例), 非PAD組31例(男性16例、女性15例)和正常對照組30例(男性15例、女性15例), 平均年齡(55±1.48)歲。三組患者的性別、年齡、癥狀、病程、基礎病等一般資料基線統計, 差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 診斷標準[2,3]所有納入病例均符合1999年WHO制訂的糖尿病的診斷標準、2005年國際糖尿病聯盟(IDF)糖尿病診斷標準及Mogensen糖尿病外周血管病的診斷標準。入選的糖尿病下肢動脈病變患者均為初次發現和治療。同時排除其他如嚴重感染、原發性高血壓、心衰、急(慢)性腎炎、酮癥酸中毒、惡性腫瘤、精神失常及其他造血功能障礙的患者。

1.3 研究方法

1.3.1 指標采集 PAD組、非PAD組和正常對照組均測量血壓、體質量指數和腰圍, 測定脂聯素、白細胞介素-6、超敏C-反應蛋白及空腹血糖(FPG)、糖化血紅蛋白(HbA1c)、血脂譜[ (膽固醇(TC)、甘油三脂(TG)、低密度脂蛋白(LDL-C)、高密度脂蛋白(HDL-C)]及ABI。

1.3.2 指標測定方法 所有研究對象于入院當日測定血壓、體質量指數、腰圍。次日清晨空腹采集靜脈血, 測定FBG、HbA1c 、hs-CRP、IL-6、TC、TG、HDL-C、LDL-C水平。其中, FBG、HbA1c 、TC、TG、HDL-C、LDL-C 采用全自動血液生化分析儀測定;hs-CRP采用免疫散射比濁法檢測;IL-6采用放射免疫分析法測定。APN測定:采用放射免疫法。ABI采用VS-1000多普勒血流探測儀測定, 雙側ABI中有一項<0.9, 即入選下肢動脈病變組(PAD組), ABI均≥0.9者入選非PAD組。

1.3.3 多普勒檢查 PAD組患者經彩色多普勒檢查雙下肢動脈, 包括股動脈、腘動脈以及脛動脈(脛前、脛后動脈)。觀察動脈內膜有無斑塊、管腔有無狹窄、狹窄位置及程度[4]。

1.4 觀察指標 觀察三組納入患者的脂聯素(APN)、白細胞介素-6(IL-6)、超敏C-反應蛋白(hs-CRP)及空腹血糖(FPG)、糖化血紅蛋白(HbA1c)、膽固醇(TC)、甘油三脂(TG)、低密度脂蛋白(LDL-C)、高密度脂蛋白(HDL-C)的水平。

1.5 統計學方法 試驗數據采用SPSS13.0統計, 計量資料采用均數±標準差(±s)表示, 采用t檢驗; 計數資料用率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

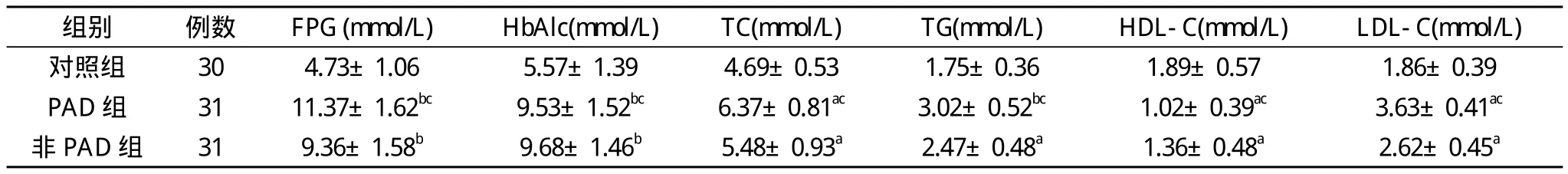

2.1 三組間血脂、血糖及糖化血紅蛋白比較 2型糖尿病非PAD組、PAD組患者血清FPG、HbA1c、TC、TG、HDL-C、LDL-C較對照組差異有統計學意義(P<0.05或P<0.01)。PAD組與非PAD組患者比較差異無統計學意義(P>0.05)。具體結果見表1。

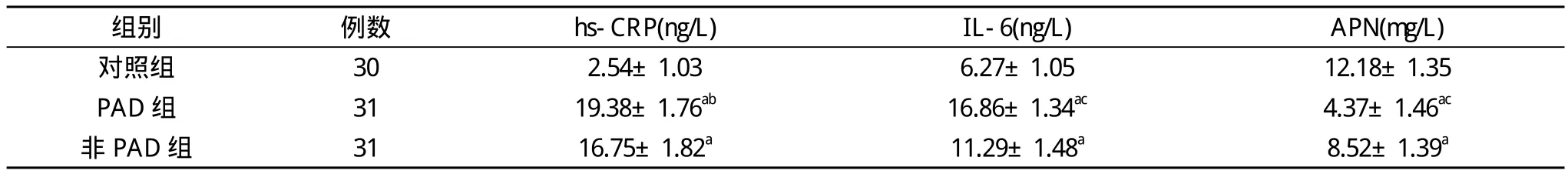

2.2 三組患者APN、IL-6、hs-CRP的比較 2型糖尿病非PAD、PAD組患者hs-CRP、IL-6顯著高于正常對照組(P<0.01)。APN較對照組顯著降低差異有統計學意義(P<0.01)。PAD組hs-CRP、IL-6數值較非PAD組升高, 二組比較差異有統計學意義(P<0.05或P<0.01)。APN較非PAD組顯著降低差異有統計學意義(P<0.01)。具體結果見表2。

表1 對照組、非PAD組、PAD組三組血脂、血糖及糖化血紅蛋白比較(±s)

表1 對照組、非PAD組、PAD組三組血脂、血糖及糖化血紅蛋白比較(±s)

注: 與對照組比較a, P<0.05, b, P<0.01, 與非PAD組比較c, P>0.05

組別 例數 FPG (mmol/L) HbAlc(mmol/L) TC(mmol/L)TG(mmol/L)HDL-C(mmol/L)LDL-C(mmol/L)對照組 30 4.73±1.06 5.57±1.39 4.69±0.53 1.75±0.36 1.89±0.57 1.86±0.39 PAD 組 31 11.37±1.62bc 9.53±1.52bc 6.37±0.81ac 3.02±0.52bc 1.02±0.39ac 3.63±0.41ac非 PAD 組 31 9.36±1.58b 9.68±1.46b 5.48±0.93a 2.47±0.48a 1.36±0.48a 2.62±0.45a

表2 對照組、非PAD組、PAD組APN、IL-6、hs-CRP的比較(±s)

表2 對照組、非PAD組、PAD組APN、IL-6、hs-CRP的比較(±s)

注: 與對照組比較a, P<0.01, 與非PAD組比較b, P<0.05, c, P<0.01

組別 例數 hs-CRP(ng/L)IL-6(ng/L)APN(mg/L)對照組 30 2.54±1.03 6.27±1.05 12.18±1.35 PAD 組 31 19.38±1.76ab 16.86±1.34ac 4.37±1.46ac非PAD組 31 16.75±1.82a 11.29±1.48a 8.52±1.39a

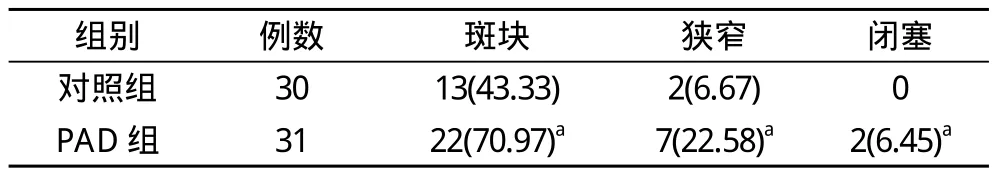

2.3 PAD組患者經彩色多普勒檢查結果分析 PAD組患者經彩色多普勒檢查雙下肢動脈管腔的硬化斑塊、狹窄、閉塞的發生率明顯高于對照組(P<0.05), 具體結果見表3。

表3 對照組和PAD組患者經彩色多普勒檢查結果分析[n(%)]

3 討論

胰島素抵抗和胰島β細胞功能減退是2型糖尿病起病的主要環節和關鍵因素[5]。炎癥學說認為, 炎癥因子在胰島素抵抗和胰島β細胞損傷的發生、發展中起著重要的作用,炎癥因子是胰島素抵抗的觸發因素和基本病理機制, 所以,許多醫學工作者把糖尿病稱之為先天性免疫和低度慢性炎癥性疾病。研究顯示, 由脂肪細胞分泌的促炎性細胞因子如hs-CRP和IL-6等是引起胰島素抵抗的主要原因, 在糖尿病及血管并發癥的發生、發展中起著重要作用。

IL- 6是由多種細胞合成的一種多肽糖蛋白, 具有高度的生物學活性。主要的生理作用是調節免疫應答和作為炎性因子參與炎性反應, 與神經遞質及內分泌激素等一起調節胰島β細胞的分化、生長和分泌[6]。hs-CRP是一種非特異性的炎性反應因子, 由炎性淋巴因子IL- 6、IL-1 等刺激肝臟細胞合成的一種炎性反應蛋白, 是炎性反應最敏感的指標之一。2型糖尿病患者由于胰島素抵抗或胰島素分泌不足, 引起高血糖, 長期持久的高血糖狀態可以促進IL-6等炎性因子的分泌, 大量炎性因子作用肝臟使hs-CRP的生成增加, 進一步降低胰島素的敏感性, 在一定程度上加重糖尿病病情[7]。同時, hs-CRP還可以通過多種途徑參與和引起動脈粥樣硬化及血管的病變, 縮短了糖尿病血管并發癥自然出現的時程。可見, 動脈粥樣硬化其實是一種慢性炎癥增生性疾病[8]。本試驗表明2型糖尿病非PAD、PAD組患者的hs-CRP、IL-6水平顯著高于正常對照組(P<0.01), 提示hs-CRP和IL- 6 參與了糖尿病及其血管病變并發癥的發生和發展。

脂聯素(APN)是1999年由Scherer等發現的一種由脂肪細胞分泌的肽類, 之后Arita 等將其命名為Adiponectin(APN)。現在研究顯示, APN由244 個氨基酸構成的, 有脂聯素受體1(AdipoR1)和脂聯素受體2(AdipoR2)兩種亞型, 通常以三聚體、六聚體和寡聚復合體形式存在于人體的血漿中。它與糖尿病及其并發癥的關系非常密切, 近年的臨床試驗表明脂聯素具有增加胰島素敏感性、抗炎、抗動脈粥樣硬化的形成等功能[9]。Lee MH等[10]通過運用外源性的方式將脂聯素注射于小鼠模型的試驗表明APN可以有效的降低血糖濃度和逆轉胰島素的抵抗現象, 增強胰島素的敏感性, 改善糖尿病的相關并發癥。此外, APN能促進葡萄糖、脂肪代謝, 減少動脈血管事件的發生率。本試驗研究表明, 2型糖尿病患者體內的APN較正常健康人顯著降低差異具有統計學意義(P<0.01),且2型糖尿病下肢動脈病變患者(PAD)較非PAD患者也顯著性下降(P<0.01)。可見, 機體內脂聯素的水平與2 型糖尿病及其大血管病變的發生、發展有著非常密切的關系。

糖尿病的持續高血糖狀態引起了糖、脂肪等代謝的紊亂, 引起高血壓、腦血管、心血管及周圍血管的病變。本試驗研究表明2型糖尿病患者的血清FPG 、HbA1c、TC、TG、HDL-C、LDL-C較正常對照組差異具有統計學意義(P<0.05有統計學意義(P<0.05), 說明在宮頸癌組織中其呈低表達狀態,在宮頸上皮不典型增生演化過程中PTEN基因扮演了重要角色。PTEN蛋白表達可作為監測宮頸癌發生的輔助手段之一。

PCNA是近年來反應腫瘤生物學行為可靠的標志物。PCNA含量在正常增殖和轉化的細胞中, 有明顯的周期性變化, 是一種細胞周期調節蛋白。Morawski K等[6]在對喉癌術后患者的研究中發現, 原位復發組PCNA增殖指數顯著高于未復發組。本研究結果顯示PCNA的陽性表達率隨著宮頸病變發展有遞增趨勢, 且在宮頸癌中的陽性表達明顯高于CIN組, CIN組高于正常宮頸組。說明PCNA蛋白積累在宮頸癌發生、發展過程中起著重要和關鍵的作用。PCNA蛋白高表達可能促使宮頸鱗狀上皮細胞過度增生并發生惡性轉化。研究還發現宮頸癌組和CIN II~III組之間無顯著性差異, 推測PCNA蛋白積累可能在宮頸癌發生增殖過程的早期起著重要作用, 其高表達與宮頸癌的發生及宮頸癌切除術后早期的復發、增殖密切相關。檢測PCNA能夠較為客觀地反映細胞的增殖活性及生長速度, 是評估患者預后的良好指標。

Survivin在宮頸癌發生的早期或初始已過度表達, 可以作為評判宮頸癌發生或復發的早期診斷指標。在宮頸癌中Survivin與PTEN的表達存在負相關性, 可能在宮頸癌細胞的增殖和凋亡中發揮協同作用, 兩者共同影響和參與了宮頸癌發生、增殖、惡變和復發。Survivin在宮頸癌組織中的高表達與PCNA的高表達具有一致性, 提示Survivin、PCNA在宮頸癌發生、浸潤及轉移過程中起著重要作用。Survivin、PTEN和PCNA異常表達作為一種潛在的預測CIN轉歸的指標起著重要意義。

[1]吳愛如.婦科惡性腫瘤的流行病學.中國腫瘤, 1997, 6(2):3-5.

[2]Ai Z, Yin L, Zhou X, et al.Inhibition of survivin reduces cell proliferation and induces apoptosis in human endometrial cancer.Cancer, 2006, 107(4):746-756.

[3]Kurose K, Zhou XP, Araki T, et al.Biallelic inactivating mutations and an occult germline mutation of PTEN in primary cervical carcinoma.Genes Chromosomes Cancer, 2000, 29(2):166.

[4]Depwski PL, Rosenthal SI, Roes JS.Loss of expression of the PTEN gene protein product is associated with poor outcome in breast cancer.Mod Pathol, 2001, 14(7):672-676.

[5]馬玉芳, 劉銘球, 易建華, 等.腫瘤抑癌基因PTNE在宮頸鱗癌中的表達及其與分化程度的關系.鄖陽醫學院學報, 2003,22(1):12.

[6]Morawski K, Namyslowski G, Gabriel A, et al.Assessment of usefulness of PCNA and oncoprotein p53 staining in prediction of the recurrences in subjects operated on for laryngeal carcinoma.Otolaryngol Pol, 2000, 54(4):393-399.