基于信息技術的微型校本課程開發——以廣東華僑中學《華僑文化》校本課程為例

莊小云

一、問題的提出

華僑文化 “根在中華,全球開花”。作為廣東省唯一以“廣東”冠名的華僑中學,學校一直注重 “僑”特色文化內涵發展,以開發 《華僑文化》校本課程作為學校 “僑”特色文化創建的最重要突破口,使學校特色文化創建滲入學校日常教學活動。

微型校本課程作為一種特殊的校本課程,具有重要作用。鐘啟泉在 《現代課程論》指出,今后課程改革的主要趨勢之一是課程的微型化,在課程結構中加入微型課程,使整個課程體系更豐富、更靈活。只有在課程微型化的基礎下,才更易對各類課程進行溝通整合。〔1〕曾文婕提出“當前校本課程開發存在著維度缺失,微型課程是超越其局限的新思路”;〔2〕田秋華認為微型課程雖然 “微小”,但具有獨特的優勢與重大的校本意義。〔3〕

以網絡技術、數據庫技術、多媒體技術和移動技術為代表的信息技術給微型課程開發增添了新的內容、支持手段及實現途徑,為學習者短時間高效率學習投入提供支持,從而為微型校本課程的開發提供了廣闊的空間。

二、基于信息技術的微型校本課程內涵和特征

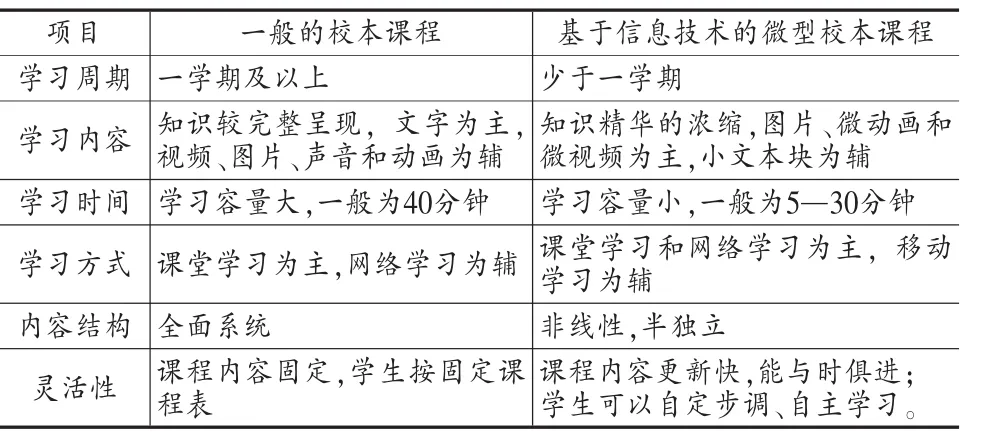

基于信息技術的微型校本課程是以信息技術高度融合為特征,學校或者教師在對本校學生的需求進行系統評估的基礎上,充分利用當地社區和學校的資源,依托網絡技術、數據庫技術、多媒體技術和移動技術開發出來的一系列半獨立、小容量的學習主題課程。與一般的校本課程比較,基于信息技術的微型校本課程具有以下特征:

表1 兩種課程特征比較

三、基于信息技術的微型校本課程開發策略

(一)運用信息交流工具廣泛深入開展課程需求分析

隨著網絡技術和移動技術的發展,各種信息交流工具為學校營造了平等交流的環境和氛圍,課程開發者能與學習者、家長進行平等而充分的交流。因此,在 《華僑文化》微型校本課程開發過程中,筆者利用Q群、論壇、微信、和電子郵箱等工具開展調查,廣泛聽取校友、退休教師、現職教師、學生、教師、家長的意見,了解學校的辦學初衷、地域文化選擇以及學生愿意學什么,能夠學什么,增強校本課程的開放性、民主性、參與性。

(二)運用信息檢索工具多元化精選學習內容

信息技術為校本課程內容的選取提供了多種信息檢索工具,使課程內容的挖掘方式呈現多元化特點。作為廣州市唯一一所 “僑”特色的中學,學校校友五湖四海, 《華僑文化》校本課程力圖挖掘他們海外發展史、奮斗史以及在創業過程中表現出的吃苦耐勞、自強不息、努力拼博的創業精神和熱愛祖國、熱愛家鄉、熱愛母校的優秀品質。筆者通過信息檢索工具以及校友論壇、Q群、微信等多元化方式充分挖掘課程素材。面對大量的信息,筆者進一步精煉所獲取的內容,文字少而精,滿足學習者短時間高效率學習的需求。

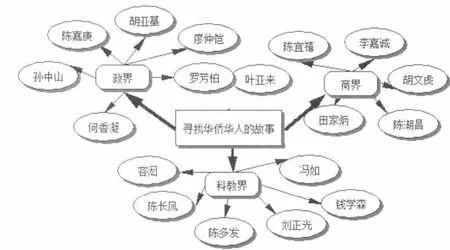

(三)運用概念圖工具劃分主題內容體系

劃分內容體系是體現微型化學習主題化特點的重要步驟。筆者利用概念圖工具 (例如Inspiration)把 《華僑文化》不同專題課程內容按 “最小粒度原則”進行逐步分割,直到一個微型課程的學習內容只承載一個單一而且具有實際意義的主題,以便使學習者可以在短時間內完成學習任務,并保證學習效果。

例如 《尋找華僑華人的故事》專題,筆者以 “華僑華人”為中心,參考 “華僑華人”研究文獻、校友以及學生家長提供的資源,筆者利用概念圖工具對專題進行一級級分析細化,最終使一個學習對象只承載一個知識點主題,如圖1所示。

圖1 《尋找華僑華人的故事》內容體系劃分

(四)數字化呈現課程內容

微型課程以學生自主學習為主,學習內容應進行數字化,以多媒體形式表現,為學習者提供足夠的探索發現空間。信息技術為微型校本課程內容的數字化呈現提供了多種媒體開發工具,利用這些工具可以開發出微動畫、微視頻、圖片、小案例、聲音和電子書等形式的課程內容等,從而增強校本課程學習的趣味性和層次性。例如筆者在《尋找華僑華人的故事》專題下 《香港 “橋王”劉正光博士》學習主題中,在 “情景導入”環節利用 “會聲會影”軟件制作了 “香港青馬大橋的工程”微視頻;在 “案例研討”環節,利用Memories On TV軟件制作 “青馬大橋設計師劉正光介紹”的電子相冊。在 “拓展閱讀”環節,利用iebook制作 《香港青馬大橋的設計》電子書。手機在我國的普及程度已非常高,可以運用基于手機等便攜式移動設備開發微型課程,例如Flash Lite,是Flash內容在移動設備上的播放器,開發移動微型課程占用存儲空間小,與平臺無關,非常適合在手機上安裝使用。〔4〕

(五)基于Moodle課程管理平臺的學習支持

學生在學習中會遇到很多困難。教師不僅是知識的傳授者,更是指導學生自主學習知識、獲得技能的引領者,其主要責任是幫助學生理解經常變化的環境和自身,最大限度地發揮自身的潛能。〔5〕因此課程設計者必須提供一套相應的學習支持幫助學習者應對可能發生的困難。Moodle課程管理平臺能滿足此要求。它是一個基于Web的模塊化和動態化的課程管理系統,非常適合微型課程的學習活動需要。〔6〕

教師根據學習支持的需要利用Moodle平臺對學習活動進行靈活設置:課前整合上一個環節開發的數字化內容資源,添加本節課的學習活動;教學中,實施師生有效協作、討論區、合理評價以及科學的教學管理與監控,為學習者完成學習任務或者解決某一問題提供多樣化的方法和途徑;課后可以為學有余力的學習者提供拓展學習資源,為學習進度比較慢的學習者提供輔導。

學習者在課堂上通過Moodle平臺開展自主探究學習或者合作學習。由于課程資源內容的小,學習者還可以通過平板電腦或者手機登陸平臺隨時隨地學習。

(六)設計電子檔案袋評價法

基于信息技術的微型校本課程主要采取評價學習過程的電子檔案袋評價法。教師可以運用Moodle提供的網絡評價系統設立學習者的電子檔案袋,記錄他們學習過程中的點滴,如獎勵、電子作品,伴其成長。教師、學習者和學習伙伴分別參照評價表利用網絡評價系統對學習者提交的作業以及其在學習過程的表現進行等級評價。例如 《尋找華僑華人的故事》采用主題作品式考查方法評價學生對華僑華人的理解和認同。評價要求學生選取一位你崇拜的華僑,進行信息搜集和圖像合成與加工。教師、學習者和學習伙伴分別參照評價表利用評價系統對學習者在學習過程的表現和圖像合成作品進行評價。

四、總結

(一)微型校本課程促使個性化、合作型的數字文化產生

研究過程中,筆者對學生電子作品進行研究,發現學生學習的作品反映出學生對 “僑”文化的深入理解,表達了他們的思想和創意,突破了信息技術的局限,促使個性化、合作型的數字文化產生。

(二)對學生和教師對基于信息技術的微型校本課程認同度高

筆者還對學生和授課教師進行訪談和調查:學生對這種微型課程的學習活動方式是普遍接受的,不少學生反映《華僑文化》微型校本課程在操作習慣、易用程度、呈現方式上非常適合自己,學生學習效率非常高。教師對 《華僑文化》微型校本課程的認同度也很高,他們認為微型校本課程短小而精悍,符合中學生注意力時間短的特點,而且在Moodle上創設課程,不需要復雜的先進技術和工具,簡單且易操作。基于信息技術的微型校本課程使校本課程開發變得靈活,教師成為校本課程設計與開發的主體,在校本課程開發中提高課程開發力,促進其專業發展。

〔*本文系廣州市教育科學十二五規劃課題第一批立項課題 “華僑文化校本課程開發與應用研究” (編號:11D001)成果之一。〕

注釋:

〔1〕鐘啟泉.現代課程論 〔M〕.上海:上海教育出版社,2003.

〔2〕曾文婕.微型課程:校本課程開發的新方向 〔J〕.教育科學研究, 2009 (2): 21-22..

〔3〕田秋華.微型課程及其開發策略 〔J〕.課程.教材.教法,2009 (5): 21-22.

〔4〕白鳳翔,楊長秀,龔蕊.移動微型課程開發工具比較〔J〕 .軟件導刊, 2013 (1): 21-22.

〔5〕金忠明.教師教育的困境、挑戰及機遇 〔J〕.首都師范大學學報, 2009 (9): 21-22.

〔6〕孔維宏,高瑞利.基于Moodle的混合式學習設計與實踐研究 〔J〕.中國電化教育,2008 (2):21-22.