砂巖型銅礦成礦機制分析

劉恩法LIU En-fa;李書文LI Shu-wen;劉向陽LIU Xiang-yang

(河南省地礦局第四地質勘查院,鄭州 465001)

(The Fourth Geological Exploration Institute of Henan Geology and Mineral Bureau,Zhengzhou 465001,China)

0 引言

云南省寧蒗縣砂巖型銅礦區位于泛華夏大陸群云南三江地區右特提斯構造或揚子板塊西南活動邊緣。揚子準地臺(Ⅰ級)西緣的大理-麗江臺緣過渡帶(Ⅱ級)的北東側,東南邊以箐河斷裂與康滇地軸分界,西北邊鄰區為松潘-甘孜褶皺系(Ⅰ級)的中甸-德欽褶皺帶(Ⅱ級)。本區處于兩個槽臺一級構造單元的結合部位,屬揚子地臺西南邊緣的臺槽過渡帶。

本區處于巨型“三江成礦帶”東側,瀕臨青藏高原腹地。青藏高原強烈隆升的喜山期造山運動,強烈波及本區,以致區內構造作用及巖漿活動均有強烈表現。處在麗江-木里隱伏大斷裂與程海-賓川大斷裂夾持帶內,褶皺構造較多。

上古生代以來,本區經歷了兩次強烈的構造運動,并伴隨兩次明顯的巖漿活動,形成兩期侵入巖。其一是華力西期基性火山巖——峨眉山玄武巖,在本區西北部為海相噴發,詳查區內則以陸相噴發為主,玄武巖中間夾多層凝灰巖;其二是喜馬拉亞期中酸性侵入巖。

1 區內地層

其中三疊系下統青天堡組(T1q)灰紫紅色、灰色、土黃色、灰綠色砂巖,粉砂巖,是砂巖型銅礦的主要含礦地層。

青天堡組地層巖性主要為中細粒砂巖、細粒砂巖粉砂巖、泥質砂巖、頁巖和砂質泥巖,顏色有紫紅色、灰褐色、土黃色、灰色和灰綠色。

2 區內構造

區內褶皺較發育,礦體位于向斜上。向斜軸向以北西向為主,銅礦體主要產于三疊系下統青天堡組(T1q)灰綠色砂巖、泥質砂巖和頁巖中。

區內以北西向斷裂為主。還有多個層間小斷裂出現,寬度約1.0m,斷距不明,見順層破碎和層間角礫巖,并伴有黃銅礦和自然銅呈星點狀分布。為區內成礦提供了通道。

3 巖漿巖

以華力西期基性噴出熔巖為主,巖性為玄武巖,厚度達2000m 以上,在礦區大面積出露,為二疊系上統峨眉山玄武巖(Pe),具多期噴發特征。

另外,喜馬期的巖漿及熱液活動也較發育,可見到堿性巖脈煌斑巖和中酸性巖體二長斑巖在區內出露。

4 礦石礦物成分

砂頁巖型銅礦石:主要碎屑成分是石英(50%)、長石(35%),次要碎屑成分為巖屑(10%),含銅礦物(5%)。膠結物為硅質和碳酸鹽;膠結物主要是與碎屑同時沉積的顆粒更細的黏土。

礦石中金屬礦物:主要孔雀石、自然銅、黃銅礦,少量的輝銅礦;脈石礦物:主要是長石、石英,其次是方解石。

①孔雀石:分布極不均勻,綠色,絲絹光澤,塊狀、皮殼狀、結核狀,呈浸染狀和細脈狀產出。礦石中見到孔雀石時,銅礦品位高達4.76%±。②黃銅礦:分布極不均勻,僅局部出現。銅黃色,中細粒,半自形—它形,呈團塊狀、細脈狀和散點狀,多與黃鐵礦伴生,一般礦石中較少見。③自然銅:在礦石中少量分布,顏色為淺黃銅色,金屬光澤,呈片狀、散點狀分布在礦石中。④輝銅礦:在礦石中少量分布,新鮮面鉛灰色,風化表面黑色,常帶錆色,呈散點狀、團塊狀分布。

5 礦石的化學成分

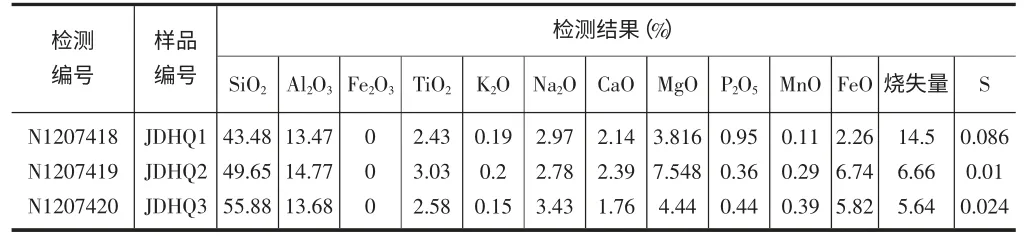

通過對砂巖型銅礦石作為化學全分析樣品,分析礦石中化學成分含量,見表1。

表1 砂巖型銅礦石化學成分一覽表

礦石的巖石化學成分如表1 所示,從表中可以看出,砂巖型銅礦石SiO2含量43.48~55.88%,K2O<Na2O,CaO<MgO,(K2O+Na2O)含量2.98~3.58%,說明礦石中低鉀;FeO含量2.26~5.82%,不含Fe2O3,說明銅礦形成時所處的沉積環境是還原環境,由此可見低鉀、還原性的地球化學環境有利于銅的富集。

6 礦石的結構構造

6.1 礦石結構 礦石結構主要是砂狀結構。

6.2 礦石構造 ①塊狀構造:是區內較為普遍的一種構造類型,其特征為:礦石的物質組成部分其成分、結構相對均一,礦物組分排列具有無序性和不定向性。內各探礦工程中所見銅礦石多為塊狀構造。②浸染狀構造:部分黃銅礦、輝銅礦和自然銅呈中細粒自形-它形晶粒,散點狀,疏密不等地分布在砂巖中。③細脈狀構造:自然銅、黃銅礦及輝銅礦,呈細脈狀穿插在砂巖的裂隙中。④層狀構造:孔雀石、自然銅、黃銅礦及輝銅礦順層理有規律地分布在砂頁巖的層理面上。

7 圍巖蝕變

主要為:硅化、碳酸鹽化、綠泥石化、綠簾石化等,蝕變多沿層間構造帶分布。硅化、綠簾石化強烈的巖石礦化明顯,是銅礦化的重要標志。

8 礦床成因

砂巖型銅礦床在表生條件下,銅一般呈CuSO4溶液從風化殼中被搬運出去,當其匯聚到盆地中的還原環境中時,銅易發生沉淀和集中,由這種方式沉淀的礦質多與砂、泥質物伴生,成巖后為含銅砂頁巖礦床或砂頁巖型銅礦床。這類礦床的含礦巖層一般含有較多的有機質和植物殘骸以及黃鐵礦微粒,有機質等的存在也說明了還原環境的存在,一般情況下,有機質含量越多,說明環境的氧化位勢越低,還原性越強。因此,在植物碎屑多時則礦化強度高,銅礦物越富集。

華力西期峨眉山玄武巖的大規模噴發,是銅礦物富集的前提和保障,提供成礦物質來源;后期的造山運動為銅礦床的形成提供了有利的地形條件,當含銅的硫酸鹽溶液被搬運至適宜的地區(即還原環境沉積條件下的內陸湖盆地中)聚集并沉淀下來,而形成礦床或含礦層位。后來,受喜馬拉亞期構造、巖漿熱液影響,并使砂頁巖中Cu 進一步富集,形成礦體。

[1]廖炳勇,張建嶺,張強.新疆拜城察爾其銅礦礦床成礦模式[J].云南地質,2013(02).

[2]韓文文,陶曉風,岳相元.新疆滴水砂巖銅礦床特征及成因探討[J].華南地質與礦產,2011(03).

[3]霍亮.新疆西昆侖造山帶內生金屬成礦作用及成礦預測研究[D].吉林大學,2010.