醫(yī)院醫(yī)患關(guān)系的現(xiàn)狀調(diào)查及對(duì)策

吳海濤

(安徽醫(yī)科大學(xué)衛(wèi)生管理學(xué)院,安徽 合肥 230032)

醫(yī)患關(guān)系是指醫(yī)生與患者之間的關(guān)系,“是在診療過(guò)程中形成的一種人際關(guān)系,它對(duì)治療產(chǎn)生一定的影響[1]。”和諧的醫(yī)患關(guān)系對(duì)治療產(chǎn)生積極的影響,不和諧、緊張的醫(yī)患關(guān)系則會(huì)對(duì)治療產(chǎn)生消極的影響。所以,構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系至關(guān)重要。本文通過(guò)對(duì)某醫(yī)院醫(yī)患關(guān)系的實(shí)證調(diào)查,分析當(dāng)前醫(yī)患關(guān)系的狀況,并提出相應(yīng)的對(duì)策。

1 資料與方法

2012年12月,對(duì)某三甲醫(yī)院醫(yī)生、患者就醫(yī)患關(guān)系的認(rèn)識(shí)、醫(yī)患雙方的責(zé)任、醫(yī)患糾紛處理、理想的醫(yī)患模式等方面進(jìn)行匿名問(wèn)卷調(diào)查。共發(fā)放醫(yī)患關(guān)系調(diào)查問(wèn)卷200份,有效回收150份,其中醫(yī)生82份,患者68份。

2 調(diào)查結(jié)果

2.1 對(duì)目前醫(yī)患關(guān)系的認(rèn)識(shí)

認(rèn)為目前醫(yī)患關(guān)系一般的有58例,占38.67%;認(rèn)為很和諧的有16例,占10.67%;比較和諧的有44例,占 29.33%;有點(diǎn)緊張的有 21例,占14%;很緊張的有11例,占7.33%。

2.2 對(duì)醫(yī)患關(guān)系模式的看法

認(rèn)為醫(yī)患關(guān)系是法律關(guān)系的占11.33%;經(jīng)濟(jì)關(guān)系的占26.67%;生死相托關(guān)系的占42%;其他占20%。

2.3 理想的就診醫(yī)患模式

六成受訪者傾向于引導(dǎo)與合作的就診醫(yī)患模式(63.33%),三成傾向于共同參與型(28.67%),很少傾向于主動(dòng)與被動(dòng)型(8%),醫(yī)生權(quán)威的不足一成。

2.4 醫(yī)患交流缺少的主要原因

大多數(shù)受訪者認(rèn)為醫(yī)生工作量大和醫(yī)患利益關(guān)系突出是醫(yī)患交流缺少的主要原因,分別占42.67%和31.3%,認(rèn)為醫(yī)生感情冷漠的僅占16%。

2.5 認(rèn)為看病貴的主要原因

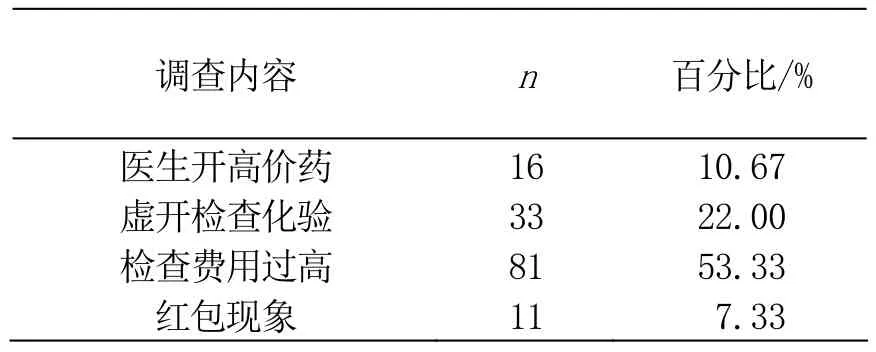

近一半的受訪者認(rèn)為看病貴的主要原因是檢查費(fèi)用過(guò)高,占 53.3%,約十分之一認(rèn)為醫(yī)生開高價(jià)藥是看病貴的主要原因,見表1。

表1 看病貴的主要原因

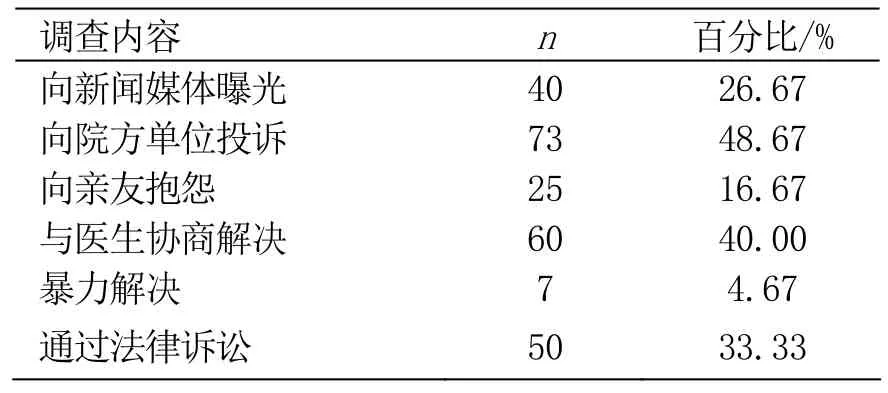

2.6 對(duì)醫(yī)患糾紛的處理方式

大多數(shù)受訪者傾向于合理合法的處理方式,主要通過(guò)與醫(yī)生協(xié)商(40.00%)和向院方投訴(48.67%),見表2。

表2 醫(yī)患糾紛的處理方式

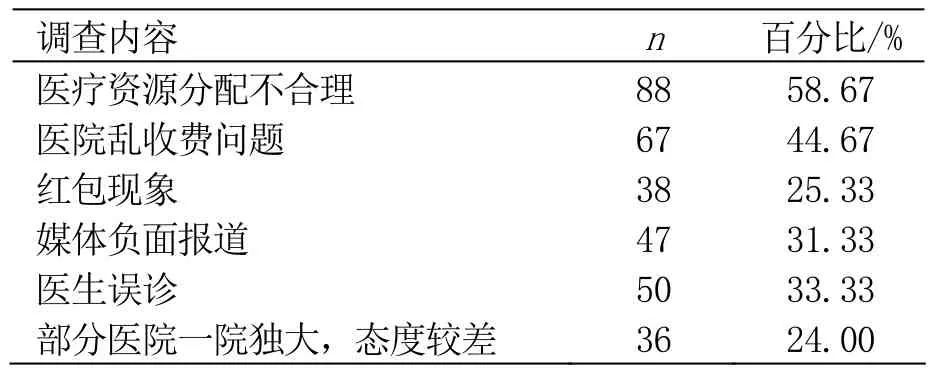

2.7 促成醫(yī)患關(guān)系緊張的因素

大多數(shù)受訪者認(rèn)為醫(yī)療資源分配不合理(58.67%),和醫(yī)院亂收費(fèi)問(wèn)題(44.67%)是醫(yī)患關(guān)系緊張的主要促成因素,見表3。

表3 醫(yī)患關(guān)系緊張促成因素

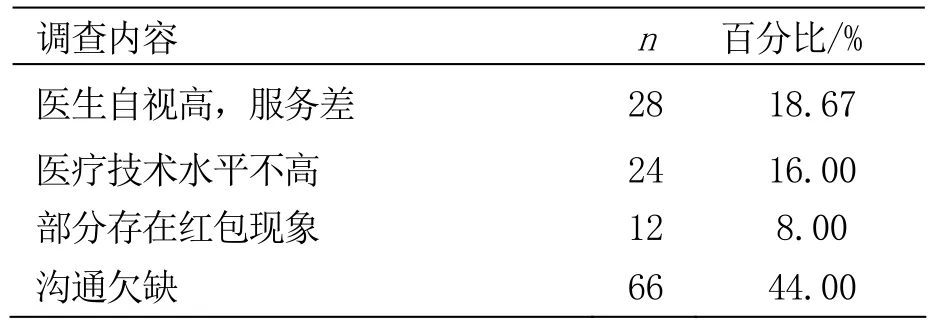

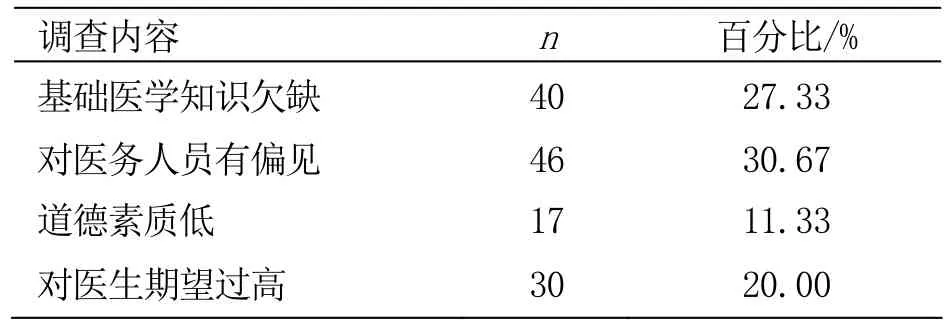

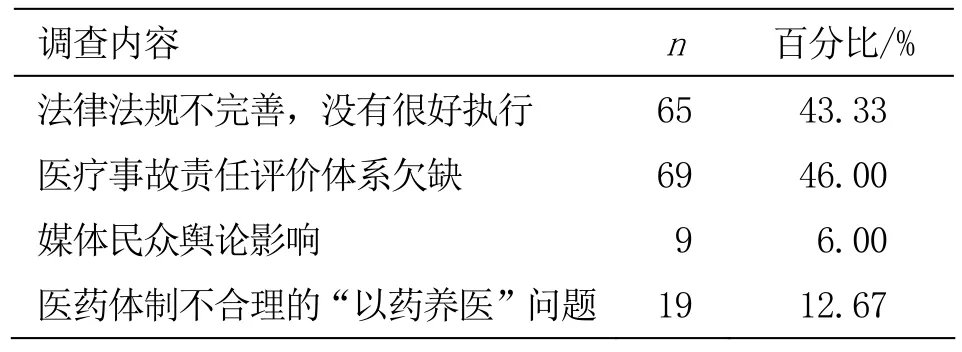

2.8 醫(yī)生、患者和社會(huì)責(zé)任分析

調(diào)查表明,醫(yī)生的責(zé)任主要是缺乏溝通(44%),患者主要責(zé)任是對(duì)醫(yī)務(wù)人員有偏見(30.6%),醫(yī)學(xué)知識(shí)欠缺(27.3%)。社會(huì)問(wèn)題主要是法規(guī)不健全(43.3%),醫(yī)療事故責(zé)任評(píng)價(jià)體系存在問(wèn)題(46%),見表4~6。

表4 醫(yī)生的責(zé)任

表5 患者的責(zé)任

表6 社會(huì)的責(zé)任

3 醫(yī)患關(guān)系調(diào)查的分析及對(duì)策

3.1 醫(yī)患關(guān)系的概況

從調(diào)查看,大多數(shù)人認(rèn)為目前的醫(yī)患關(guān)系一般,只有極少數(shù)人認(rèn)為醫(yī)患關(guān)系很緊張,因此目前醫(yī)患關(guān)系并非嚴(yán)重惡化。醫(yī)患關(guān)系模式的調(diào)查結(jié)果顯示,近半數(shù)受訪者傾向于生死相托的醫(yī)患關(guān)系,占 42%。這種生死相托的醫(yī)患關(guān)系,正是建立在醫(yī)患雙方互相信任的基礎(chǔ)之上。關(guān)于理想的就醫(yī)模式,63.33%的受訪者選擇引導(dǎo)與合作的就醫(yī)模式,可見患者的權(quán)利意識(shí)有了一定的提高,不再是以前醫(yī)生權(quán)威、患者被動(dòng)型的就醫(yī)模式。

3.2 醫(yī)患關(guān)系緊張的原因

3.2.1 醫(yī)患交流欠缺

醫(yī)生工作量大和醫(yī)患利益關(guān)系突出是導(dǎo)致醫(yī)患交流欠缺的主要因素。目前醫(yī)生工作量比較繁重,所以很難有時(shí)間與每個(gè)患者進(jìn)行詳細(xì)的溝通交流, 有些醫(yī)生缺乏良好的溝通技巧和耐心,就不免引起病人的不滿。另外醫(yī)患關(guān)系緊張是因?yàn)榇嬖诿芮械睦骊P(guān)系。我國(guó)公費(fèi)醫(yī)療制度的取消、醫(yī)改的起步與深化、患者對(duì)高質(zhì)量低收費(fèi)醫(yī)療的期望、社會(huì)各界經(jīng)濟(jì)、政治地位及社會(huì)地位的不平衡等都是醫(yī)患利益沖突加劇的原因。

3.2.2 看病貴

看病費(fèi)用高昂的經(jīng)濟(jì)因素是醫(yī)患關(guān)系緊張的重要原因。大多數(shù)受訪者認(rèn)為檢查費(fèi)過(guò)高,虛開檢查化驗(yàn)是看病貴的主要原因,增加患者負(fù)擔(dān),加劇醫(yī)患關(guān)系緊張。

3.2.3 醫(yī)患關(guān)系緊張促成因素

醫(yī)療資源分配不合理和醫(yī)院亂收費(fèi)問(wèn)題是其中的主要因素。目前我國(guó)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源過(guò)度集中在大中城市,縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的技術(shù)水平和人員嚴(yán)重不足,難以滿足群眾的醫(yī)療需求。由于醫(yī)生誤診導(dǎo)致醫(yī)患關(guān)系緊張也不容小覷。此外醫(yī)院收費(fèi)不夠規(guī)范合理,導(dǎo)致患者不滿,使醫(yī)患關(guān)系更加惡化。

3.3 醫(yī)患關(guān)系責(zé)任分析

3.3.1 醫(yī)生責(zé)任

醫(yī)生的責(zé)任中,溝通欠缺所占比重最大,患者在就醫(yī)過(guò)程中,都希望醫(yī)生多傾聽他們對(duì)病情的訴說(shuō)以及盡可能多的解釋病情和治療方案,然而由于醫(yī)務(wù)人員欠缺與患者的溝通和耐心,有可能加劇醫(yī)患關(guān)系的緊張局勢(shì)。如果醫(yī)務(wù)人員能多與患者及家屬溝通、解釋,得到患方的理解與支持,從而增強(qiáng)患方對(duì)醫(yī)方的信任,就能改善醫(yī)患關(guān)系。

3.3.2 患者責(zé)任

在患者的責(zé)任中,對(duì)醫(yī)務(wù)人員的偏見和缺乏基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)知識(shí)所占比重較大。大多數(shù)患者沒(méi)有接受過(guò)系統(tǒng)的醫(yī)學(xué)教育,缺乏基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)知識(shí),對(duì)所患疾病等相關(guān)問(wèn)題不甚理解,可能自己選擇的醫(yī)生及治療方案并非治療疾病的最佳治療方案,而醫(yī)生給出的治療方案自己又不理解,不符合自己的主觀意愿,加上某些患者對(duì)醫(yī)務(wù)人員有強(qiáng)烈的偏見,就有可能發(fā)生醫(yī)療糾紛,加劇醫(yī)患關(guān)系緊張。

3.3.3 社會(huì)責(zé)任

主要是法律法規(guī)不完善和醫(yī)療事故評(píng)價(jià)體系欠缺,目前我國(guó)關(guān)于醫(yī)藥衛(wèi)生方面的法律法規(guī)還不是很完善,同時(shí)相關(guān)的法律法規(guī)也沒(méi)有很好地執(zhí)行,也使得醫(yī)療糾紛屢見不鮮。譬如患者辱罵、毆打醫(yī)務(wù)人員,某些無(wú)良的醫(yī)務(wù)人員收受紅包、非法行醫(yī)等。

3.4 醫(yī)患關(guān)系問(wèn)題的解決對(duì)策

首先,應(yīng)加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,建立合理的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。改革要兼顧效率與公平,充分考慮中低收入階層的醫(yī)療需要,明確政府對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督與管理,規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。另外要優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生資源配置,改變城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生資源配置不合理的局面,加強(qiáng)基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系的建設(shè),帶動(dòng)城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)體系結(jié)構(gòu)、功能、布局的調(diào)整與優(yōu)化。

其次,應(yīng)加強(qiáng)醫(yī)患溝通,解決矛盾。醫(yī)院要對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育,強(qiáng)化職業(yè)道德,弘揚(yáng)救死扶傷的人道主義精神。醫(yī)患雙方要相互信任,才可能形成良好的醫(yī)患關(guān)系。而信任是建立在溝通的基礎(chǔ)上的。醫(yī)患雙方應(yīng)換位思考,醫(yī)生應(yīng)理解患者治病心切,患者也應(yīng)體諒醫(yī)生的繁忙,理性看待醫(yī)療過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),尊重和信任醫(yī)生。同時(shí)對(duì)醫(yī)生開展人際溝通的培訓(xùn)教育,實(shí)行“醫(yī)患溝通制”提高醫(yī)生的溝通技能,加強(qiáng)醫(yī)患之間的溝通與理解[2],建立信任合作的醫(yī)患關(guān)系。

此外,還應(yīng)健全醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī),通過(guò)法律解決醫(yī)患糾紛,加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。目前我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的法律法規(guī)還不是很完善,醫(yī)鬧和非法行醫(yī)時(shí)有發(fā)生,對(duì)于醫(yī)療問(wèn)題需要依法解決,加強(qiáng)法律對(duì)于醫(yī)患雙方權(quán)益的保護(hù),加強(qiáng)對(duì)于“醫(yī)鬧”等擾亂醫(yī)療秩序行為的法律嚴(yán)懲,建立健全醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī),制定醫(yī)患關(guān)系相關(guān)法律條例并嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的制度化建設(shè),以解決醫(yī)患沖突,建立和諧的醫(yī)患關(guān)系[3]。在新時(shí)期要“增強(qiáng)公民的法制觀念與健康意識(shí),提高公民科學(xué)素質(zhì)與道德水平”[4],醫(yī)患雙方共同努力構(gòu)建良好融洽的醫(yī)患關(guān)系,營(yíng)造信任合作的就醫(yī)環(huán)境,提高人民健康水平。

[1]王華偉,許慧婷.天臺(tái)縣部分醫(yī)院醫(yī)患關(guān)系的調(diào)查和分析[J].重慶醫(yī)學(xué),2006,35(14):1330-1322.

[2]盧仲毅,唐時(shí)奎.實(shí)施醫(yī)患溝通制 改善醫(yī)患關(guān)系[J].中華醫(yī)院管理雜志,2002,18(12):726-728.

[3]黃偉東.構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系的探討[J].中國(guó)醫(yī)學(xué)倫理學(xué), 2006,19(5):39-41.

[4]吳培東.新形勢(shì)下醫(yī)患關(guān)系的調(diào)查[J].研究與實(shí)踐,2006,(2):24-26.