高校自主招生政策對各行為主體的影響分析及未來展望

周文虹

摘要:作為多元錄取改革的一個突破口,高校自主招生尚處于試點和探索階段,其實施效果和反響亟需了解。本研究自編態度和行為問卷對廈門市三所不同教學水平的高中的不同年級師生、家長進行問卷調查及訪談。研究結果顯示:高中師生、家長最認可高校自主招生促進高中教育改革的作用,且高中生對此的認同度高于家長和教師;高中生參與高校自主招生的行為傾向和對高校自主招生增加師生負擔的認知在學生個體背景因素上存在顯著差異;高中生學習行為的改變在個體背景因素上不存在顯著差異;高中生學習行為的改變與其參與高校自主招生的行為傾向和對高校自主招生促進高中教育改革的認知之間存在顯著正相關,其中對高校自主招生促進高中教育改革的認知對其學習行為的改變影響最大。在此基礎上,提出加大高校自主招生促進高中教育改革的正面宣傳,不斷增加教師和家長對其認同度,科學引入綜合素質評價,兼顧弱勢群體的改革建議。

關鍵詞:高校自主招生;態度;行為改變 一、研究目的

自1952年我國建立統一高考制度以來,除“文革”這一特殊時期外,高校招生幾乎是以高考分數作為錄取的唯一依據。由于錄取制度剛性,標準單一,中學教學陷入了“片追”與應試教育的泥潭不能自拔。[1]高考改革迫在眉睫。高考改革的目標是“建立統考為主、能力測試、多元評價、分類招生的高校招生考試制度”[2]。為此,高校自主招生改革應運而生。2001年江蘇省獲準試點高校自主招生改革,到2013年,進行自主招生試點的高校已達到90所,基本囊括了我國所有高水平大學。

與高校自主招生政策聯系最為緊密的應該是一線的高中教師、高中生及其家長。高校自主招生實施至今,它對高中教育產生了怎樣的影響?是促進了高中更加注重素質教育還是干擾了高中的正常教學?與其聯系最為緊密的高中師生及學生家長對高校自主招生的態度和評價如何?是否存在顯著的群體差異?高中生對高校自主招生與高中教育二者關系的態度是否存在個體背景因素的顯著差異?高校自主招生究竟在哪些方面以及多大程度上影響著高中生的行為?是否存在顯著的個體背景的差異?高中生對高校自主招生的態度是否會對其因高校自主招生而產生的行為改變有所影響?此影響是正面作用還是負面作用?高校自主招生政策該如何改革,才可更好地為高校選拔出適合其人才培養模式的學生?對于高校自主招生政策的未來發展又該持有何種期望?這些,都是本文想要嘗試思考及解決的問題。

二、研究方法

(一)調查內容設計和研究工具編制

本研究主要通過問卷調查獲取數據。在問卷編制之前對劉海峰教授和廈門市3所中學的近二十名高中教師、高中生、家長進行了前期訪談,將他們對上述問題的回答作為問卷題目設置的重要參考。

(二)信效度檢驗

原問卷中高中師生、家長對高校自主招生的態度分問卷14道題,高中生行為改變分問卷6道題,兩個問卷均采用李克特五分問卷形式。本研究對廈門市三所教學水平不同的高中師生、家長進行預調查。

1.高中師生、家長對高校自主招生的態度分問卷

預測時有效回收高中師生、家長對高校自主招生的態度分問卷535份。項目1到14均具有鑒別度,KMO統計量為0.807,運用主成分分析法,配合最大變異法行正交轉軸,提取特征值大于1的因素4個,解釋累計總變量為66.303%。剔除因素負荷低于0.39、兩個以上因素有較高負荷的因素,刪除項目2。對剩余的13個項目再進行因素分析,KMO值為0.789,提取特征值大于1的因素4個,解釋累計總變量為67.812%。將這4個因素分別命名為“參與高校自主招生的行為傾向”、“促進高中教育改革的認知”、“增加師生負擔的認知”、“影響高考復習的認知”。總問卷Alpha系數為0.768,四個維度Alpha系數依次為 0.728、0.834、0.731、0.740,該問卷信度頗佳。

2.高中生行為改變分問卷

預測時有效回收高中生行為改變分問卷297份。項目1到6均具有鑒別度,KMO統計量為0.906,運用主成分分析法,配合最大變異法行正交轉軸,提取特征值大于1的因素只有1個,解釋的累計總變量為73.267%。高中生行為改變分問卷包括一個維度,即“學習行為的改變”。問卷Alpha系數為0.925,該問卷的信度頗佳。

·招生與考試·高校自主招生政策對各行為主體的影響分析及未來展望(三)調查實施

2013年4月到6月,采用自編好的問卷,對所在廈門市三所教學水平最好、較好、一般分別各一所的高中師生、家長進行正式調查。發放問卷時,盡可能考慮被試在不同性別、年級、高中教學水平的平衡,以提高樣本代表性。高中生發放問卷800份,回收691份,有效問卷657份,有效回收率為95.08%;家長共發放問卷800份,回收589份,有效問卷475份,有效回收率為80.65%;教師共發放問卷150份,回收121份,有效問卷104份,有效回收率為85.95%。

三、 研究結果

(一)高中師生、家長對高校自主招生的態度

1.高中師生、家長對高校自主招生的態度的總體狀況

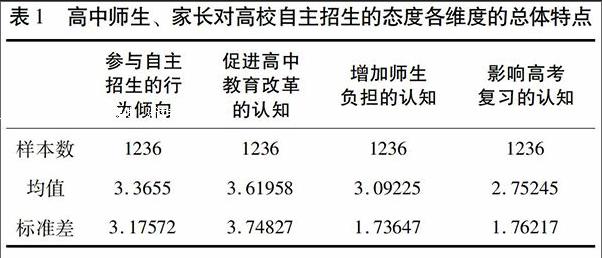

對高校自主招生的態度分問卷的每個題項均采用5級評分制,故取中值3為參考值。從對高校自主招生的態度各維度的平均分可以看出(見表1),高中師生、家長對高校自主招生促進高中教育改革的認知最為認可,其次是個體參與高校自主招生的行為傾向,再次是高校自主招生增加師生負擔的認知(高校自主招生增加師生負擔的認知均值得分越高,表明其認為高校自主招生對增加師生負擔的影響越小),最后是對高校自主招生影響高考復習的認知得分最低(高校自主招生影響高考復習的認知得分越高,表明其認為高校自主招生對高考復習的影響越小)。

表1高中師生、家長對高校自主招生的態度各維度的總體特點

參與自主

招生的行endprint

為傾向促進高中

教育改革

的認知增加師生

負擔的認知影響高考

復習的認知樣本數1236123612361236均值3.36553.619583.092252.75245標準差3.175723.748271.736471.76217

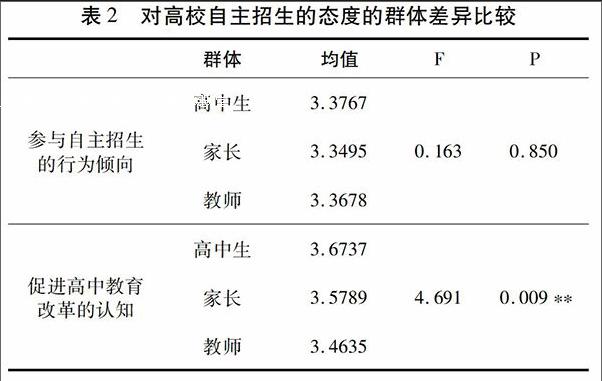

2.對高校自主招生的態度的群體差異

本研究對比了不同群體(高中教師、高中生以及家長三個群體)對高校自主招生的態度差異。維度“參與高校自主招生的行為傾向”和 “促進高中教育改革的認知”通過方差齊性檢驗(見表2)。“增加師生負擔的認知”和“影響高考復習的認知”不通過方差齊性檢驗,這兩個維度采用Tamhanes T2方法進行多重比較。

表2對高校自主招生的態度的群體差異比較

群體均值FP參與自主招生

的行為傾向高中生3.3767家長3.3495教師3.36780.1630.850促進高中教育

改革的認知高中生3.6737家長3.5789教師3.46354.6910.009**

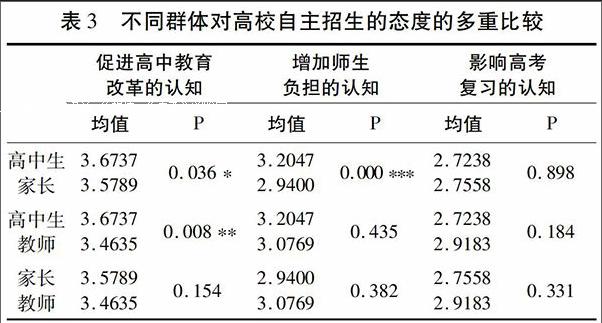

進一步對 “促進高中教育改革的認知”維度進行LSD多重比較,對 維度“增加師生負擔的認知”和“影響高考復習的認知”采用Tamhanes T2方法進行多重比較。結果見表3。

根據單因素方差分析和多重比較得出結果:在促進高中教育改革的認知上,高中生與家長和教師均存在顯著差異;增加師生負擔的認知上,高中生與家長存在顯著差異。

表3不同群體對高校自主招生的態度的多重比較

促進高中教育

改革的認知增加師生

負擔的認知影響高考

復習的認知均值P均值P均值P高中生

家長3.6737

3.57890.036*3.2047

2.94000.000***2.7238

2.75580.898高中生

教師3.6737

3.46350.008**3.2047

3.07690.4352.7238

2.91830.184家長

教師3.5789

3.46350.1542.9400

3.07690.3822.7558

2.91830.331

(二)高中生對高校自主招生的態度在個人背景因素上的差異

高中生所在學校的教學水平不同、在自身學校的綜合排名不同、父母的文化程度不同,這些因素都可能導致高中生對高校自主招生的態度存在差異。因此,本研究采用單因素方差檢驗和LSD多重比較,依次探究對高校自主招生的態度在高中生個人背景因素上的差異(見表4、表5、表6)。

表4不同高中的高中生對高校自主招生的態度的差異比較

參與自主招生的行為傾向增加師生負擔的認知均值P均值P教學水平最好

教學水平較好3.5028

3.32860.025*2.6847

2.85310.046*教學水平最好3.50280.001***2.68470.024*教學水平一般3.23472.8750教學水平較好3.32860.2602.85310.809教學水平一般3.23472.8750

從表4得出:(1)在參與高校自主招生的行為傾向上,教學水平最好的學校的高中生顯著高于教學水平較好的學校的高中生;教學水平最好的學校的高中生顯著高于教學水平一般的學校的高中生。(2)在高校自主招生增加師生負擔的評價上,教學水平最好的學校的高中生顯著低于教學水平較好的學校的高中生;教學水平最好的學校的高中生顯著低于教學水平一般的學校的高中生。

表5不同綜合排名的高中生對高校自主招生的態度的差異比較

參與自主招生的行為傾向均值P1-100名

101-200名3.4175

3.36810.5431-100名

200名以后3.4187

3.23820.036*101-200名

200名以后3.3681

3.23820.199從表5得出,綜合排名在1-100名的高中生參與高校自主招生的行為傾向顯著高于綜合排名200名以后的高中生。

表6父母文化程度不同的高中生對高校自主招生的態度的差異比較

參與自主招生行為傾向均值P研究生及以上

大學本科(或高職高專)3.7069

3.62210.596研究生及以上

高中(或中職中專)及以下3.7069

3.21230.002***大學本科(或高職高專)

高中(或中職中專)及以下3.6221

3.21230.000***

從表6得出:父母文化程度為研究生及以上的高中生參與高校自主招生的行為傾向顯著高于父母文化程度為高中(或中職中專)及以下的高中生;父母文化程度為大學本科(或高職高專)的高中生參與高校自主招生的行為傾向顯著高于父母文化程度為高中(或中職中專)及以下的高中生。

(三)高中生行為改變在個人背景因素上的差異

本研究采用單因素方差檢驗和LSD多重比較,探究 “學習行為的改變”維度在高中生個人背景因素上(不同教學水平的高中、個人綜合排名不同、父母文化程度不同)是否存在顯著差異。結果表明,高中生 “學習行為的改變”不存在顯著個體背景因素上的差異。

(四)高中生對高校自主招生的態度及其學習行為改變的相關和回歸分析

將高中生對高校自主招生的態度四個維度及其學習行為改變進行二元定距相關分析,采用Peason簡單相關系數來衡量兩變量之間的線性關系。endprint

統計結果表明:學習行為的改變與參與高校自主招生的行為傾向、促進高中教育改革的認知之間均存在顯著的正相關(見表7)。

表7高中生態度四個維度和學習行為改變之間的相關分析

參與自主招生的行為傾向促進高中教育改革的認知增加師

生負擔

的認知影響高

考復習

的認知學習行

為改變相關系數

Sig.0.288***

0.0000.412***

0.0000.042

0.288-0.014

0.721根據相關分析的結果,將高中生參與高校自主招生的行為傾向、促進高中教育改革的認知作為預測變量,以高中生學習行為的改變作為因變量,進行多元線性回歸分析,自變量選取方法為強迫進入法(Enter)。結果見表8。

表8多元線性回歸分析

預測變量學習行為的改變

(標準化回歸系數)R2檢驗(Sig.)參與自主招生的行為傾向

促進高中教育改革的認知0.160***

0.354***0.1920.000***

由表8得知,相伴概率值p<0.001,表明高中生參與高校自主招生的行為傾向和對高校自主招生促進高中教育改革的認知與其因高校自主招生而產生的學習行為的改變之間存在線性回歸關系。從多元線性回歸分析表中可以得到標準化回歸方程式:

高中生學習行為的改變=0.160*參與高校自主招生的行為傾向+0.354*促進高中教育改革的認知

“參與高校自主招生的行為傾向”和“促進高中教育改革的認知”對因變量“學習行為的改變”有顯著影響。“參與高校自主招生的行為傾向”和“促進高中教育改革的認知”兩個自變量與因變量“學習行為的改變”的多元相關系數調整后平方為0.192,表明這兩個變量共可解釋因變量19.2%的變異量。兩個自變量的回歸化系數均為正數,表明兩個自變量對因變量的影響均為正向。從回歸化系數來看,“促進高中教育改革的認知”標準化回歸系數較大,表明對因變量有較高的解釋力。

四、 結果討論

(一)關于高中師生、家長對高校自主招生的態度的討論

1.高中師生、家長在對高校自主招生的態度上,最認可的是高校自主招生促進高中教育改革這個方面,并且高中生得分最高,與家長和教師都存在顯著差異。

在中學教育處于“片追”和應試教育的背景下,我國地區優質高等教育資源還相對匱乏的情況下,高中生、家長和教師都承受著巨大的升學壓力,苦不堪言。盡管“高考如何改革,統一考試的主體還是無法動搖”[3],高校自主招生作為高考改革的一個突破口,它“在選撥優秀人才、鼓勵自主辦學、更新教育思想、推動教學改革、引導素質教育、推進招生改革等方面發揮了積極的作用”[4]。高校自主招生促進高中教育改革的優點,是廣大高中生、家長和教師最為看重的。從訪談得知,高中生一直以來都在應試教育的大氛圍下學習,為考而學,他們渴望能有空間發展自己的興趣和特長。此外,高校自主招生將高中推薦、大學測試和高考檢驗相結合,避免了“一考定終身”,有利于不拘一格選撥人才[5],這就使部分考生可以有更多進入高校的選擇和機會,盡管這些機會和選擇實際上只有少數人可以享有。所以高校自主招生政策的實施,最大的受益者是高中生,他們對高校自主招生促進高中教育改革的認知得分最高,也就不難理解了。

2.高中師生、家長在對高校自主招生給高中教育帶來負面影響的認識上,認為高校自主招生對高考復習的負面影響大于對師生負擔增加的負面影響。

通過訪談得知,大多數人認為備考高校自主招生是學生自主的行為,那些學有余力的高中生為獲得高校自主招生錄取資格而付出一定的額外精力和時間是必須的也是值得的,對其增加的額外付出被視為高中生自愿的行為。這些自愿行為并不能算作是“增負”,或者說他們對這種意義上的“增負”是持相對包容的態度。由于高考還是絕大多數學生進入高校的途徑,大家對高考的重視程度遠遠高于高校自主招生。高中生在忙碌緊張的高考復習期間備考高校自主招生,會占用他們一些原本用于高考復習的時間和精力,這很有可能對高考復習產生一定的沖擊。另外,如果學生備考高校自主招生而最終未被錄取,則可能引起學生的情緒波動,影響到其正常的高考復習。基于以上考慮,相對于備考高校自主招生可能帶來的“增負”的負面效應,大家更不能容忍的是因為備考高校自主招生而可能帶來的“影響高考復習”的弊端。

(二)關于高中生對高校自主招生的態度在個人背景因素上的差異的討論

研究表明,教學水平越高、綜合排名越靠前、父母文化程度越高的高中生參與高校自主招生的行為傾向越大。高校自主招生的報考資格要求高,具有一定的限制和“硬性指標”。如高中階段五學科奧林匹克競賽、新概念作文大賽或創新英語作文大賽獲獎;各種專利或創造發明;文學、藝術、體育等特長;省級重點高中畢業成績突出;綜合素質優秀等。[6]而師資條件一流、教學水平高的重點高中能夠提供給學生更為優質的精英教育,重點高中的出身使他們從起跑線就步入精英群體的行列。[7]在2010年高校自主招生的新形式聯考中,“華約”的AAA聯考已明確聲明試題內容以中學大綱為中心,難度高于一般高考試題,其它聯盟的試題內容和難度也大致類似。[8]顯而易見,面對比高考要求更高的考試,在學校綜合排名越靠前,高中生參與高校自主招生的信心也就越大。文化再生產是以家庭的文化資源促進子女的學習表現,進而使其得到教育機會。父母文化程度越高,有利于子女的教育選擇和教育獲得,實現優勢階層代際傳遞和“再生產”的結果。[9]教學水平越高、綜合排名越靠前、父母文化程度越高的高中生參與高校自主招生的行為傾向越大,其自身優越的個體背景因素越能對其參與高校自主招生提供更多的幫助和支持,因此他們更加愿意并且自主參與高校自主招生。endprint

(三)關于高中生學習行為改變在個人背景因素上的差異的討論

在高中生對自身學習行為改變的自我評價上,并不存在學校教學水平、個人綜合排名和父母文化程度上的顯著差異。經訪談得知,高校自主招生的實施,引起了廣大學生較大的學習行為和學習習慣改變,這種改變具有普遍性。不僅是由于高中生可以通過參加高校自主招生而獲得除高考以外的途徑進入高校,增加進入高校的機會,更是由于高校自主招生的實施,在廈門市廣大中學中營造了注重素質教育的氛圍,使高中生的學習行為改變具有普遍性,而不單單限于某幾位參加了高校自主招生考試的學生。

(四)關于高中生對高校自主招生的態度及其學習行為改變二者之間的關系的討論

研究表明,“參與高校自主招生的行為傾向”和“促進高中教育改革的認知”對高中生“學習行為的改變”有顯著影響。“促進高中教育改革的認知”的標準化回歸系數較大(0.354),表明對因變量“學習行為的改變”具有較高的解釋力。需要說明的是,這里定義的“學習行為的改變”是指高中生根據高校自主招生對“多元化”人才和學生綜合素質的要求,由單一重視高考科目考試轉向為更加注重自身綜合素質提高的行為改變。

經訪談發現,廣大高中生最認可也最期望的是高校自主招生能夠真正地促進高中教育的改革,不斷引導高中教育向“多元化”人才培養,真正實施素質教育進行轉變。基于這樣的認同,他們在平時學習中,也就更加注重自身綜合素質的提升,更加關心國內外形勢和社會問題,更加注重培養自身多方面的興趣和特長,更加積極地參加社團活動和社會實踐活動,努力把自己培養成“多元化”人才。高中生參與高校自主招生的意愿越強,自然也就越努力按照高校自主招生所要求的人才標準來要求自己。為此,高中生參與高校自主招生的行為傾向越大,對其學習行為的改變的影響力也就越大。因此,高中生對高校自主招生“促進高中教育的改革”的正面認知越強烈,“參與高校自主招生的行為傾向”越大,相應地其“學習行為的改變”的效果也就越顯著。基于以上分析,如果期待高中生的學習行為朝著高校自主招生政策設計的初衷轉變,更加重視綜合素質的提高和多元智力的發展,那么可以通過不斷增強高中生對高校自主招生促進高中教育改革的正面作用的認知,不斷提高高中生參與高校自主招生的行為傾向兩個方面來實現。

五、未來展望

(一)加大對高校自主招生的宣傳力度,尤其是注重對高校自主招生不斷促進高中教育改革的正面宣傳

高中生“參與高校自主招生的行為傾向”越大,其“學習行為的改變”也越大。要想高中生有參與高校自主招生的行為傾向,首先要讓高中生對高校自主招生有較為全面的了解。所以,我們在推行高校自主招生的過程中,要加大對高校自主招生政策的宣傳力度,以營造良好的社會輿論環境,不斷加深高中生對高校自主招生的了解。具有高校自主招生名額的高校應該更主動地將其招生章程以各種形式向社會公布,并盡早與高中取得聯系,宣傳各自的特色和優勢以吸引廣大考生報考。對于高中而言,應做好高中生與具有高校自主招生資格的高校之間的橋梁作用,積極主動地面對高校自主招生改革,深入了解具有高校自主招生名額的高校基本情況,向考生宣傳各校的特色和要求。新聞媒體作為社會的第四力量,要把各高校自主招生的信息向社會大眾公布,實行“陽光工程”。如具體標準是什么,具體程序是什么,各高校的獨特要求是什么,這些高校在招生中的各項保障措施是什么等,都要全面及時地公布。[10]高中生對“高校自主招生促進高中教育的認知”越高,其“學習行為的改變”也越大。所以,我們在宣傳的過程中,在保證報道真實性的前提下,要側重對高校自主招生不斷促進高中教育改革的積極作用的宣傳。要注重引導公眾樹立“多元化”人才的選拔標準,引導公眾對綜合素質的追求,讓公眾意識到高校自主招生政策正是為了更好地引導高中教育從“應試教育”轉向“素質教育”,以多元化的人才標準來選拔考生,重視學生綜合素質發展而實施的。當高中生對高校自主招生有了全面的了解,認可其促進高中教育改革的作用,高中生的學習行為也將隨之發生改變。

(二)重視高校、教師、家長三方的交流,增加教師和家長對高校自主招生的認同度

在對高校自主招生促進高中教育改革的認可度上,高中生認可度最高,家長和教師相對較低。教師和家長相對學生更認為高校自主招生增加了師生負擔,對高校自主招生的接納顯得更為保守。通過訪談得知,由于高中非常看重高考的升學率,教師迫于高考的壓力以及為了對絕大多數參加高考的考生負責,平日里基本沒有時間和精力涉獵高校自主招生,不能為自主參與高校自主招生考試的學生提供很好的指導。為此,高中教師呼吁負責高校自主招生命題的高校老師走下“神壇”,與高中教學一線的老師進行面對面的溝通交流,并對其進行“如何指導高中生參與高校自主招生”的輔導,以便高中教師更好地了解高校對于高校自主招生人才的要求,領悟高校自主招生精神,對學生進行更好的指導。家長由于自身工作繁忙和其文化程度的不同,除了網絡基本沒有別的有效途徑了解高校自主招生,而網絡上一旦有高校自主招生的負面報道,很容易被家長放大,導致家長不容易看到其正面效應。所以,高中和大學有義務和有必要向家長進行高校自主招生背后所蘊含的多元化人才標準和素質教育的提倡,通過普及教育及高校自主招生面對面等形式,不斷增加家長對高校自主招生的認可度。

(三)科學引入學生綜合素質評價,確保參與高校自主招生不“增負”、不影響高考復習

在對高校自主招生是否影響高考復習和是否增加師生負擔的認知上,大家對其的評價偏低,認為高校自主招生對高考復習產生了一定的影響,增加了師生的負擔。通過高校自主招生考試,可以獲得十幾分甚至是幾十分的高校錄取優惠,這對于考生來說還是非常具有誘惑力的。他們為了獲得此優惠,不得不鉆研意愿高校的自主招生試題,反倒陷入另一種“應試”泥潭中。根據《教育部關于普通高中新課程省份深化高校招生考試改革的指導意見》等重要文件精神,教育部要求各地堅持教育創新,全面推進素質教育,制定與新課程理念相一致、反映新課程改革思路并符合本地區教育發展實際的學生綜合素質評價方案。綜合素質評價不僅反映學生的認知水平和認知結果,而且反映學生的認知過程,以及情感、態度、價值觀、能力與方法等無法通過量化手段精確測評的學生整體發展過程和階段性結果。倘若把綜合素質評價結果作為高校自主招生的考核依據,學生就不用再在鉆研高校自主招生筆試和面試試題的“應試”準備的泥潭中掙扎,不用專門備考,這就不會影響學生正常的高考復習,也不會增加師生額外的負擔了。

(四)兼顧弱勢群體,注重教育公平

研究表明,教學水平越高、綜合排名越靠前、父母文化程度越高的高中生參與高校自主招生的行為傾向越大,認為高校自主招生帶來的增加師生負擔的負面效應越小。總體而言,這些具有優勢資源的高中生對高校自主招生與高中教育的總體態度持更加積極正面的態度。究其原因,我們不得不承認,高校自主招生近乎苛刻的報名條件、高于高考水平的筆試測驗、面試所應具備的“見多識廣、能言善辯、談吐不凡”條件,基本從一開始就把那些處于師資力量不夠好的中學的學生、綜合排名靠后卻又具有特殊才能的學生拒之門外,為此而責難那些不具有優勢資源的高中生并不明智。我們應該在高校自主招生名額的分配和考評手段上,有意向弱勢群體傾斜,注重這些弱勢群體學生取得成就背后所付出的更加艱辛的努力。

參考文獻:

[1]鄭若玲.高校自主招生改革何去何從[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2010(4):135-142.

[2]劉海峰.高考改革推進的速度與條件[J].大學教育科學,2010(4):18-20.

[3]劉海峰.中國高考向何處去?[J].北京大學教育評論,2010(2):2-13.

[4]劉海峰.高考改革的突破口:高校自主招生的一個制度設計[J].中國高等教育,2011(9):43-45.

[5]樊本富.中國高校自主招生研究[M].武漢:華中師范大學出版社,2010.177.

[6]張亞群.高校自主招生改革:動因、問題與對策[J].北京大學教育評論,2010(2):30-43.

[7]荀振芳,汪慶華.高校自主招生:精英角逐的場域[J].清華大學教育研究,2011(2):56-63.

[8]楊德廣,孔祥博.高校“結盟”自主招生弊大于利[J].招生考試研究,2011(1):15.

[9]李煜.制度轉型與社會分層[M].北京:中國人民大學出版社,2008.82.

[10]王萍.論普通高招“選撥信息多樣化”[D].河南大學,2006.61.endprint