我國普通高校國防生心理素質研究:現狀、問題與展望

祖霞

摘要:本文采用文獻分析法,對我國近年來發表的26篇有關國防生心理素質的研究文獻進行了分析,從概念、研究方法、影響因素等方面對研究現狀進行了回顧,認為當前我國國防生心理素質研究中存在概念不清晰,研究方法亟待科學化、規范化,對現有研究成果借鑒較少等問題,同時對我國國防生心理素質研究今后可能努力的方向提出四點建議。

關鍵詞:國防生;心理素質;概念;研究方法;影響因素1998年起,我國開始試點依托普通高校培養國防生。15年來,普通高校已為軍隊培養了7萬余名國防生。[1]依托普通高校培養國防生的目的在于順應現代化戰爭形態加速由機械化向信息化轉變的趨勢,培養高素質新型軍事人才,為打贏現代化戰爭作準備。高素質新型軍事人才首先應具備的是良好的心理素質。目前國內對于國防生心理素質問題的研究并不多見,因此本文在對我國普通高校國防生心理素質問題的相關研究進行總結的基礎上,結合國內心理素質相關研究的進展,對國防生心理素質問題研究的前景和方向進行展望。

一、 國防生心理素質問題研究現狀

以“國防生”和“心理素質”為主題在中國期刊文獻庫(CNKI)中進行搜索,得到相關文獻26篇。其中,以“心理素質”為關鍵詞的文獻僅3篇,表明目前國內對于國防生心理素質問題的研究還未給予足夠的重視。

1.國防生心理素質的概念

現有研究對于國防生心理素質概念的理解并未達成一致,只是在一般意義上認為國防生心理素質是國防生必備的重要素質之一。由于研究者所持有的學科視角不同,對國防生心理素質概念的理解大致可分為以下兩種觀點。

(1)認為心理素質即心理健康。如劉富良認為國防生心理素質即自尊水平和心理健康狀況[2];夏紀林認為國防生心理素質培養需著重心理健康和16種人格因素培養[3];李義安、陳彥壘從心理韌性和幸福感角度探討了國防生綜合心理素質的具體內涵[4];顧正成等認為國防生良好的心理素質與情緒調適能力有關[5]。

(2)將政治思想問題、人生觀和價值觀等納入心理素質范疇,認為國防生政治信念是心理素質的重要組成部分。如曲鳳桐認為國防生的入伍動機、政治信念和獻身國防等種種信念應該作為國防生心理素質培養的重要內容[6];李永陽等認為國防生心理素質培養的重要內容是“不怕艱苦,不怕犧牲的精神”[7];胡玲翠認為要加強國防生人生觀、價值觀教育,以培養國防生抵御社會主義市場經濟和未來高技術戰場的雙重壓力的心理承受能力[8]。

2.國防生心理素質的研究方法

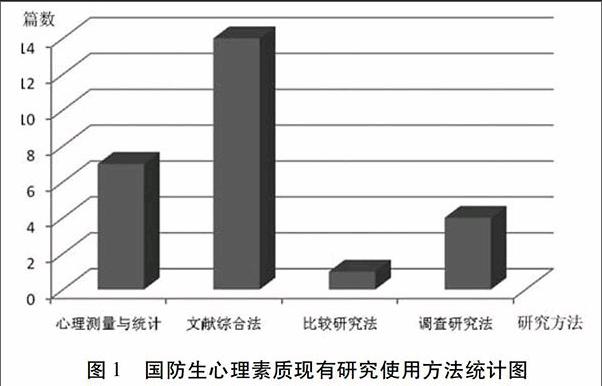

現有研究主要采取測量法、比較研究法和文獻綜合法對國防生心理素質進行研究。圖1是筆者對在CNKI中文期刊數據庫中搜索到的26篇涉及國防生心理素質問題的論文所使用的方法進行的描述統計,從中可以發現,采用文獻綜合法的研究占了大多數。而采用心理測量與統計方法的研究,多采用SCL90、16PF等常用量表作為測量工具,并以焦慮和抑郁作為主要區別項。

圖1國防生心理素質現有研究使用方法統計圖 3.國防生心理素質的影響因素

目前尚無關于國防生心理素質影響因素的實證研究。現有研究中,趙躍強等通過結構方程模型驗證軍政訓練對國防生心理素質有正面影響[9];張秀敏認為可以采取團體心理訓練的方法訓練國防生心理素質[10];彭輝等人認為要通過積極開展心理服務和心理咨詢工作,營造能夠大力促進國防生心理健康的良好環境來影響國防生心理素質的培養[11];有研究者從環境建設、心理健康教育、管理模式等方面探討了影響國防生心理素質的可能因素[12]。

二、目前國防生心理素質研究存在的主要問題1.概念界定尚不清晰

縱觀現有研究,由于研究者從不同學科視角提出對心理素質概念的看法,導致這一概念到目前為止仍然模糊不清。心理素質應是屬于心理學的研究范疇,如果從思想政治教育、軍事學等角度對其進行定義,反而會使概念的內涵更加不清晰。同時,我們需要注意的是,即使是在心理學的學科范疇內研究心理素質,也一定要將“心理素質”這一概念與“心理健康”、“心理承受能力”這些概念區別開來,不能混淆使用。

2.研究方法亟待科學化、規范化

心理素質是心理學的研究范疇,應采用心理學的方法進行研究。現有研究中主要采用文獻綜合法,而不是采用作為心理學的主流研究方法的測量分析、統計及實驗法,這可能會使國防生心理素質研究成果的科學性受到質疑。

3.對國內相關研究成果借鑒較少

“心理素質”這一概念并非舶來品,而是中國學者的原創。近年來,心理素質研究不僅受到國外學界的關注,而且發表了大量研究成果。在筆者能夠查詢到的現有的國防生心理素質的研究中,僅有一篇論文引用了國內心理素質研究的成果,這種情況實在讓人費解。

三、 對國防生心理素質研究的展望

隨著我國普通高校培養國防生人數的逐年增加,國防生培養工作取得了一定的成果和良好的社會效益,成為軍隊吸納優秀人才的重要渠道,促進了軍隊人才隊伍素質結構的優化和改善。依托普通高校培養國防生成為了軍隊人才培養的主要途徑。2013年年底,教育部和解放軍四總部印發《關于依托普通高等教育培養國防生情況和推進工作創新發展意見》,對國防生培養工作進行了全面總結部署,對打造高素質國防生群體提出了全新要求,指出國防生培養工作必須“以提高質量為核心”。在這種情況下,提高國防生心理素質研究的科學性、有效性這一任務就變得更加急迫。筆者認為,在將來關于國防生心理素質的研究中,可著重從以下幾點著手。

·教師與學生·我國普通高校國防生心理素質研究:現狀、問題與展望1.明確國防生心理素質研究的學科范圍

早在2003年,西南大學張大均教授就明確將心理素質定義為:“以生理條件為基礎的,將外在獲得的刺激內化成穩定的、基本的、內隱的,具有基礎、衍生和發展功能的,并與人的適應行為和創造行為密切聯系的心理品質。”[12]可見,心理素質屬于心理學的研究范疇,應該采用心理學的研究方法來進行研究。那種認為國防生心理素質屬于思想政治教育研究范疇的觀念主張只要人生觀、價值觀正確就不會有心理問題,混淆了政治思想與心理素質這兩個性質完全不同的概念。這不僅在學術研究中是錯誤的,還可能導致在實踐中將國防生心理素質培養等同于“鼓舞士氣”、“磨煉意志”的做法,從而使國防生心理素質的研究越來越不具備科學性。endprint

2.明確國防生心理素質與心理健康、心理承受能力和人格等概念的區別

心理素質是一個非集合概念,其結構分為元認知能力、一般認知能力、社會智力和實踐智力、人格心理素質和心理行為的適應水平五個方面。[14]這一概念顯然不能簡單地等同于心理健康、心理承受能力和人格等。而且,心理素質是從積極心理學的角度著眼于人的成長和發展來進行構建的一個概念,它與心理健康、心理承受能力等和心理問題、心理挫折相對應的概念的立場和指向都是不同的。因為心理素質要解決的是“人們如何能夠生活得更快樂”,而心理健康、心理承受能力要解決的是“人們如何不生病”、“人們如何能夠避免挫折”等問題。

3.明確國防生心理素質研究的雙重性

國防生是大學生中的特殊群體,同時也是準軍人,他們心理素質的特點既不同于普通大學生,也不同于軍人。因此,對這一特殊人群的心理素質進行研究,需要充分借鑒軍人心理素質研究和大學生心理素質研究的成果。早在第二次世界大戰期間,美國就建立了大規模的軍人心理測驗系統,1942年至1946年期間,受過軍隊心理測驗的人數多達700萬。通過這些測驗及后來的相關研究,國內外積累了大量的軍人心理素質研究成果。國內目前關于軍人心理素質的研究成果比較突出,特別是第三軍醫大學馮正直教授團隊通過系列研究專門編制了中國軍人心理素質量表[15][16],并研制了專門的軍人心理素質訓練體系。而大學生心理素質方面的研究成果就更加不勝枚舉,僅2014年發表的關于大學生心理素質研究的相關期刊及碩博士論文就多達2534篇。以上這些成果都可以運用于國防生心理素質問題的研究中。

4.采用科學方法對國防生心理素質進行研究,建立國防生選拔、篩選的科學依據

除了繼續采用心理測量、統計方法等心理學常用方法對國防生心理素質進行研究外,我們還可以借助國內外認知神經科學研究的成果,采用ERP(Eventrelated Potential,事件相關電位)、MRI(Magnetic Resonance Imaging,核磁共振成像)等技術建立國防生心理素質模型,進一步提高國防生選拔、篩選的科學性,從而大幅度提高國防生培養的效率。

參考文獻:

[1]總政干部部人才發展戰略課題組.軍民融合培養人才的重大實踐創新 ——依托普通高等教育培養國防生從借助資源走向深度融合[N].解放軍報,2012-10-29(2).

[2]劉富良.國防生自尊與心理健康水平調查[J].現代預防科學,2011(11).

[3]夏紀林.對理工院校國防生心理素質培養的思考[J].江蘇科技大學學報(社會科學版),2010(1).

[4]李義安, 陳彥壘.高校國防生心理韌性和幸福感的特點與關系[J].保健醫學研究與實踐,2014(1).

[5]顧正成, 戴子卿, 吳永強.國防生情緒分析及其自我調適[J].河海大學學報(哲學社會科學版),2007(12).

[6]曲鳳桐.國防生的心理素質培養[J].懷化學院學報,2006(1).

[7]李永陽, 尚婷, 朱中華.當前普通高校國防生培養存在的問題及對策[J].陜西教育(高教版),2011(22).

[8]胡玲翠.著眼崗位任職能力 提高國防生軍政素質[J].高等教育研究學報,2006(12).

[9]趙躍強, 陳衛東, 吳雷.國防生培養綜合素質影響因素分析[J].海南大學學報人文社會科學版,2011(6).

[10]張秀敏.高校國防生團體心理訓練的設計研究[J].中國成人教育,2012(8).

[11]彭輝, 何頌.武漢地區國防生心理狀況的調查分析及對策研究[J].科教導刊,2011(4).

[12]陸長海.國防生群體所存在的心理矛盾分析及其對策探討[J].科教文匯,2013(6).

[13]張大均.論人的心理素質[J].心理與行為研究,2003(1).

[14]馮正直主編.醫學心理學[M].北京:人民衛生出版社,2011.117.

[15]馮正直等.軍人心理素質概念與結構的研究[J].第四軍醫大學學報,2007(8).

[16]馮正直等.我國軍人心理素質研究進展與展望[J].心理科學,2011(5).endprint