網絡輿情的傳播過程、助推因素與引導策略分析*

魏淑艷,唐榮呈

(東北大學 文法學院,遼寧 沈陽110819)

伴隨著信息技術的深入發展,互聯網己成為繼報刊、廣播、電視之后的“第四媒體”,在社會生活中扮演著不可或缺的重要角色。從某種程度上說,網絡已經成為公民與政府溝通信息的主要載體和公民表達訴求、交流思想、參政議政的公共平臺,這極大地拓展了公民的表達空間。此外,由于我國進入改革攻堅期和社會轉型期,各種社會事件突發頻發,隨即被轉移到網絡,進而衍生了形式多樣的網絡輿情。這些輿情信息隱含了公眾的情緒,反映了公眾的關切,體現了公眾的社會政治態度,是社會民意的“晴雨表”,對政府決策與治理的影響越來越大。胡錦濤同志曾指出:“互聯網已成為思想文化信息的集散地和社會輿論的放大器,我們要充分認識以互聯網為代表的新興媒體的社會影響力,高度重視互聯網的建設、運用和管理”[1]。因此,正確認識網絡輿情的傳播規律,深入分析其助推因素和引導策略,對有效回應公眾關切,構建透明政府和服務型政府,促進社會和諧具有重要意義。

一、網絡輿情的內涵與傳播過程

(一)網絡輿情的內涵

在我國歷史上,無論是從諫如流、傾聽民聲的明君,還是一意孤行、踐踏民意的暴君,歷代帝王大都比較重視社會輿情的作用。從周朝設置采詩官,唐太宗重用千古諍臣魏征,到我黨的群眾路線;從周厲王拒絕召公“防民之口、甚于防川”的諫言,秦始皇焚書坑儒,到國民政府查禁進步書籍和報刊,莫不是重視輿情的積極作用,防止輿情的消極影響,這從一個側面也反映了歷史的治亂興衰。可見,輿情對于國家治理、社會發展有著舉足輕重的作用。

輿情是公眾關于某一社會事件而形成的態度、情感和行為傾向的集合。而網絡輿情是社會輿情在網絡空間的反映,是以社會事件為核心,以網絡為載體,網民圍繞事件的發生、發展和變化而產生和持有的社會政治態度。網絡輿情不僅是網民監督政府依法施政的工具,而且是檢舉揭發違法亂紀案件的利器,更是促進決策科學化、民主化的助推器。然而,網絡輿情是一把雙刃劍,不僅網絡審判影響正常的司法審判活動,人肉搜索侵犯公民隱私與機密信息,而且網絡會滋生大量歪曲事實、惡意炒作的輿情信息,造成信息混亂和監督無序,進而混淆視聽,干擾社會輿論,最終危害社會穩定。“那些有可能永遠地模糊真實和虛幻之間界限的技術,將給政治帶來深遠的影響”,“數字革命在其深層核心,是與權力相關的”。[2]因此,加強網絡輿情的引導是政府治理的重要內容和政府義不容辭的職責。

網絡輿情一般包括四大構成要素:輿情事件、網絡空間、網民和政府。網絡輿情的產生和擴散好比生物的“刺激——反應”過程,也是從刺激源(輿情事件)開始,經由網民產生反應,進而在網絡上發布和傳播信息,再經過不斷蔓延和演變,在虛擬和現實力量的合力作用下迫使政府做出回應而最后趨于消散。依據社會燃燒理論,網絡輿情的爆發通常要具備三個“燃燒”要素,即可燃物、氧氣和火源。[3]顯然,可燃物與輿情事件、氧氣與網絡空間、火源與網民構成了一一對應的關系,而政府顯然扮演了滅火器的角色。由此可見,網絡輿情從形成到消散始終處于持續的動態演變過程之中,是事件引發、網絡傳播、網民驅動、政府引導四方博弈的結果。

(二)網絡輿情的傳播過程

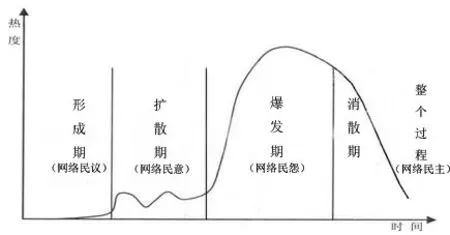

正確認識網絡輿情的傳播過程和規律,是政府恰當而有效地引導網絡輿情的關鍵和基礎。網絡輿情的傳播看似混沌無序,實則有著獨特的階段性過程和規律性。其傳播過程一般可劃分為:形成期、擴散期、爆發期和消散期四個階段。

1.形成期。如果某一事件或議題能夠在互聯網產生共鳴和反響,并吸引了一定數量網民的積極參與和討論,則標志著網絡輿情的形成。顯然,網絡空間是網絡輿情產生的載體和基礎,網民是網絡輿情產生的活躍且關鍵的要素,輿情事件是網絡輿情產生的導火索。網絡空間的傳播媒介主要有微博、博客、即時通訊(QQ、MSN)、移動互聯網、網絡新聞、網絡論壇、社交網站等。網民是多種情緒、態度和意見的持有者,他們借助網絡媒體強大的傳播功能來表達觀點和發表言論,成為推動和影響社會輿論的重要力量。[4]網民參與的訴求指向一般包括利益表達、探尋真相、價值評判、社會抗議、情感宣泄等。而輿情事件爆發的根源無非是該事件在利益分配、價值取向、社會規范等方面與社會整體產生了沖突。那些存在較大風險的、公眾熱切關注的、很容易引發網絡輿情的事件又稱為網絡輿情熱點事件,其來源在當前主要包括突發自然災害、社會不公、政府腐敗以及住房、醫療、就業、教育、環保等民生領域的問題。尤其是作為公共權力代表和象征的政府,其不當言行和負面新聞常常成為網民異常關注的焦點和挖掘的目標。哈佛大學教授奈伊(Nye)形象地將這種現象概括為揭弊(whistle-blowing)與扒糞(muckraking)。[5]

2.擴散期。出于好奇心或求知欲,網民們迫切要求了解輿情事件的真相,紛紛點擊和爭相瀏覽相關網絡信息,使得網絡輿情一經形成便在網上擴散開來。由于網絡不僅是信息傳播的工具,也是信息交流、討論和評價的平臺,這大大增加了網民對輿情事件的關注度和參與熱情。此外,出于吸引大量受眾的經濟利益驅動,眾多商業網絡媒體不甘落后,尤其是各大門戶網站爭先恐后的對事件進行專題報道,并設計大量鏈接以便于網民閱讀、交流和探討,使得該輿情信息得以在海量的網絡新聞中凸顯出來并被網民輕易獲取。如此,經過網民和網絡媒體的合力作用,促使該輿情事件短時間內快速發酵、持續擴散,吸引了廣泛的網絡關注。此階段,網絡輿情僅僅是網民個人意見和觀點的簡單累積,是一種零散的、個別的、非系統化的輿情形態。但該階段蘊藏著蓄勢待發的輿情力量,潛伏著巨大的輿情危機,預示著飆升的輿情熱度。

3.爆發期。在該階段,網民情緒迅速升溫,輿情信息量急劇累積,呈幾何級數膨脹。輿情事件的影響力呈鏈式擴張,成為網民討論的焦點和“街談巷議”的主題,并在網絡空間刮起一股洶涌的輿情風暴。隨著網絡意見領袖的出現,網絡輿情開始出現分化和聚合。一般是社會名人、專家學者和輿情事件的當事人等充當網絡意見領袖的角色,他們憑借自身的知名度和對話題的熟悉,積極地傳播相關信息,表達見解和觀點,力圖成為網絡輿情的引導者,左右輿情的發展方向,并對其他網民施加一種無形的影響。觀點各異的網絡意見領袖都試圖吸引和感染更多的網民加入自己的陣營,壯大己方的輿情力量,從而實現對輿情的掌控和主導。此后,網民由于意見、態度、情感傾向的差異,經過分化組合歸屬于不同的派別或陣營,從而陷入激烈的爭辯、沖突和論戰之中。與此同時,報刊、廣播、電視等傳統媒體也不甘落后,紛紛參與到新聞報道中來,進行深度調查、采訪和報道。由于傳統媒體的加入,對網絡輿情起到了推波助瀾的作用,導致輿情形勢進一步演進和升級。于是,很快形成網絡媒體與傳統媒體、網絡輿情與現實輿情的交互作用,引發社會廣泛而強烈的關注,構成向政府施壓的態勢,迫使政府做出回應。

4.消散期。面對愈演愈烈的輿情態勢,相關政府部門必須積極介入,妥善處理輿情事件,及時回應網民訴求,澄清事件真相。由于輿情事件得到妥善處理,網絡輿情便喪失了刺激源,缺乏進一步傳播的動力;由于網民訴求得到滿足,他們便失去了對該事件進一步議論和傳播的興趣;而通過澄清事件真相,則減少了信息的不確定性和非對稱性,擠壓了謠言的滋生土壤和傳播空間,避免了社會猜疑和恐慌。此后,輿情事件所能帶動的資源被耗盡,網民的關注度和參與度驟然降低,傳統媒體和網絡媒體的報道均減少,事件的網絡影響和現實影響均減弱。最終,輿情事件逐步從網絡和現實中淡出公眾視野。

以上四個階段是網絡輿情傳播的一般模式,并非所有的網絡輿情傳播都遵循這個演進路徑,相鄰階段之間也并沒有嚴格的界限。“時間是影響網絡輿情的重要因素”,[6]網絡輿情每個階段的演進時間也因輿情事件的性質和影響力而不同。但一般來講,形成期和消散期較短,擴散期和爆發期的持續時間較長,可以說網絡輿情是突然出現、不斷擴散、持續升溫、戛然而止。這四個有機聯系的階段構成了網絡輿情的生命周期,網絡輿情的熱度隨著每個階段的遞進和時間的推移而呈現出波浪式的運動狀態,由形成期的星星之火,經擴散期的充分發酵,在爆發期形成燎原之勢,最后在消散期趨于平靜而終結。顯而易見,前三個階段即形成期——擴散期——爆發期的變化動態基本上與“網絡民議——網絡民意——網絡民怨”相吻合,而整個過程則完美的實踐了網絡民主的理念(如圖1)。

圖1 網絡輿情的傳播過程

二、網絡輿情的助推因素

網絡輿情的傳播和動態演進受到多種因素的綜合影響,其助推因素有以下幾個方面:

(一)政府信息透明度偏低

在突發事件發生后,政府應該及時向社會披露相關信息,澄清事實真相,以滿足公民的知情權。不及時通報、遮遮掩掩,甚至封鎖消息、謊報瞞報,這種為維護自身形象或為了應付而應對的做法,不僅會造成謠言的滋生和蔓延,導致公眾的過分猜測和極度恐慌,而且會嚴重損害政府公信力。如果相關政府部門只進行簡單的新聞通報并回避和拒絕記者采訪,事件的調查過程也排斥網民和媒體的參與,事件處理程序暗箱操作,缺乏透明度,處理結果也就很難服眾,這就會使得原本霧里看花的事件更加撲朔迷離,引發網民的猜疑和不滿。

(二)官民網絡溝通機制的阻塞

受歷史傳統的影響,我國官僚主義和權力集中的現象依然根深蒂固,政府精英主導的決策方式和管控型的治理模式,嚴重抑制了官民溝通,公民只是被動、有限的參與。“政治絕不能只是在自上而下的單軌上運行,一個健全的、能持久的政治必須是上通下達、來往自如的雙軌形式。”[7]互聯網以其開放性、互動性、快捷性等特點,徹底顛覆了傳統的行政模式,為網民的政治參與和官民互動提供了可能。網絡溝通在政府和網民之間架起一座官民互動,下情上達的橋梁,不僅是信息時代的政府提高治理能力,建設民主政府、透明政府、廉潔政府和數字政府的需要,更是政府解決民生問題、化解社會矛盾、疏導民怨和排解民憂的有效途徑。而網絡溝通機制的阻塞,必將導致政府與網民的隔閡,加深相互的不信任感。如果對網民的合理訴求置若罔聞、敷衍搪塞,忽視與網民的對話和交流,輕視網絡民意,自上而下的按官僚主義方式處理事件和發布信息,就會引發網民不滿和敵視,導致輿情形勢惡化。因此,“在當前利益主體多元化和利益分層加劇的背景下,亟需建立并維護一個長期有效的利益溝通協調機制,使各種群體的利益訴求得以充分表達”。[8]

(三)傳統媒體的推動作用

盡管我們已經步入以數字技術和信息技術為支撐的新媒體時代,但以報刊、廣播、電視等為代表的傳統媒體尤其是權威傳統媒體的傳播力并沒有明顯式微,其慣性力量仍然很強大,對網絡輿情的傳播依然具有較大的影響力。尤其是傳統媒體在人們心目中已然形成的持久的公信力和權威性。網絡輿情的社會影響力和關注度離不開傳統媒體的推動,一般來講,網絡媒體引發——傳統媒體積極響應——社會影響力大、關注度高(如突發性公共事件的網絡輿情);而網絡媒體引發——傳統媒體沒有響應——社會影響力小、關注度低(如部分網友“翻墻”瀏覽和傳播境外非法網絡信息)。因此,應該整體認識媒體格局和傳媒生態,保持對傳統媒體的重視,網絡輿情的引導如果僅僅局限于網絡本身就會陷入固步自封的誤區。

(四)網絡意見領袖的導向作用

網絡空間的“去中心化”特點消解了政府對信息的控制權,政府的輿論壟斷權力被平等互動的對話解構了。“互聯網時代,誰在信息的擁有和傳播上占據主動地位,誰就是話語權之爭的勝利者,就是網絡意見領袖。”[9]網絡意見領袖是指在網絡傳播中為其他網民提供觀點和意見,并對其態度施加影響的活躍分子,能夠首先或較多接觸輿情信息,進行再加工后散布出去。各行各業的知名人士、專家學者、網絡大V 等一般在網絡輿情的傳播過程中充當了網絡意見領袖的角色,他們以其知名度和權威性吸引大批網民的參與和圍觀,對網絡輿情的發展和演進起著引領和導向作用。

(五)政府媒介素養不高

政府媒介素養是指政府對媒介信息的匯集、選擇、理解和評估能力,以及制作和發布媒介信息的能力和技巧。政府部門一方面需要通過媒介獲取各種信息,另一方面又需要利用媒介對外發布信息。良好的政府媒介素養可以使得政府公務人員面對網絡突發事件時,能夠客觀分析來自各種媒介的輿情信息,快速回應網絡質疑、穩定網民情緒,防止事態惡化。然而,部分政府公務人員將輿情看作“敵情”,用“封、堵、刪”等傳統的新聞管制思維應對網民發帖,回避媒體采訪,嚴格審查相關報道。面對某些重大網絡輿情事件,缺乏危機預警機制,往往驚慌失措,反應滯后,處理失當。政府的媒體公關能力不強,在突發事件發生后常常“失聲”、“失語”、甚至“失控”;媒體公關藝術缺乏,不善于與媒體打交道,回避記者采訪,懼怕媒體監督,更不善于回應社會關切和網民質疑。這必然會引發社會猜疑和激起網民的義憤,導致事件惡化,引發輿情震蕩。

(六)網絡管理力量分散

在國家層面,當前我國有將近20 多個政府職能部門擁有網絡管理權,如黨委宣傳部、發改委、工信部、新聞廣電部門、公安部門、文化部門等。這些部門,有的負責實施行業監管和審查,有的具體行使網絡執法權和打擊網絡違法犯罪,還有的負責設立網絡規范和技術標準。此外,我國的政府機構在從中央到地方職責同構,各個省、市、區等政府部門的設置基本雷同,上下對口、左右對齊。然而,眾多的網絡管理部門猶如多龍治水,管理權限不明晰、機構重疊和令出多門,不僅造成部門間相互掣肘和人力物力浪費,更嚴重的是往往造成管理紕漏、監管無序和信息混亂。這些部門往往在缺乏相互協調和信息通報的情況下,單打獨斗、各自為戰,對社會公眾和網民的回應也是多方各執一詞、前后矛盾。其結果必然導致信息紊亂,事件真相撲朔迷離,推動輿情熱度升溫。

三、有效引導網絡輿情的策略

近年來爆發的一系列網絡輿情事件表明,網絡輿情正在逐漸改變社會原有的輿論生態環境,并且在新誕生的輿論格局中占據顯著位置,也正在對政府的治理模式產生巨大而深遠的影響。[10]因此,主動迎接信息時代的挑戰,營造積極向上、文明健康、開放民主的網絡輿情環境,加強網絡輿情引導既是政府在信息時代必須具備的技能,也是創新政府治理和構建和諧社會的要求。

(一)提高政府信息透明度,滿足網民知情權

新華社前總編輯南振中曾提出,我國長久以來客觀存在兩個輿論場:“官方媒體輿論場和民間輿論場”。然而,以博客、微博等為代表的個人媒體的廣泛應用,造成官方媒體的消解和草根媒體的崛起,徹底改變了當前的傳媒生態。官方媒體居高臨下的點對面傳播和公民被動接受已不符合新媒體時代的要求,兩者的對接與融合、點對點傳播已是大勢所趨,一個平等的話語空間已初見端倪。因此,當前迫切需要打通官方和民間這兩個輿論場,提高政府信息透明度,滿足網民知情權。

隨著行政體制改革的深入,推進政務公開、提高政府信息透明度,已是大勢所趨、民心所向。知情權是人民的一項基本權利,是人民行使參與權和監督權的基礎,也是人類的一種本能需求。謠言止于公開,信任緣于透明,事實與真相是謠言的天敵。信息公開是還原事實真相,有效解決輿情危機的最佳方法。以推進政務公開為契機,不斷提高政府工作人員的信息公開意識,逐步擴大公開范圍,拓展公開渠道,明確公開重點,重視公開效果。加強政府信息公開的制度建設,規范公開程序,完善信息公開的保障、監督、反饋和責任追究制度,讓政府權力在陽光下運行。依法設定不予公開的范圍,以主動公開為主、依申請公開為輔,降低網民獲取所公開信息的難度和成本。提高政府工作人員的業務水平,注重運用新媒體技術推進信息公開,規范政務微博和政府官員個人微博信息發布制度,加強與網民的交流和互動,及時更新信息,耐心回應質疑,主動接受監督。

(二)暢通官民互動的網絡溝通機制,保障網民參與權

網絡的開放性、便捷性、互動性為網絡政治參與提供了話語平臺,網民利用這些平臺表達訴求、參政議政,不僅促進了政府決策科學化、民主化,而且保障和實現了網民自身的表達權、參與權。美國哈佛大學學者亨廷頓認為,“高水平的政治參與總是與更高水平的發展相伴隨,而且社會和經濟更發達的社會,也趨向于賦予政治參與更高的價值”。[11]伴隨著國家經濟發展、社會進步、互聯網應用水平的提高和公民民主意識的增強,我國公民的網絡政治參與面會愈加廣泛,參與度也會愈加深化。這就向政治溝通機制,尤其是官民網絡溝通機制提出了更高的要求。

與傳統媒體下行的、單向的傳播相比,網絡傳播的最大特點在于網絡是一種平行的、雙向的、交互式的信息傳播通道。[12]因此,必須暢通官民互動的網絡溝通機制,保障網民參與權。首先,政府應擴大網民的參與范圍,拓展參與渠道,提高網絡參與的制度化水平。官方媒體應圍繞尋找官民兩者的利益契合點,從事實認定到價值判斷乃至話語方式,善待網民、善待輿情,與網民形成交集、擴大共識,共同應對輿情危機。政府官員在開放的互聯網上也是千萬網民中的普通一員,應與網民坦誠交流、平等對話,構建政府與網民暢通的溝通機制,形成網上良性互動的局面。其次,網民要努力培養自身的責任感和公民精神。在增強權利意識和民主意識的同時,不斷提高責任意識、法制意識和自律能力。遵守網絡法律法規,恪守網絡道德,做到不造謠、不信謠、不傳謠,理性表達、有序參與。因為,“政治參與者的素質,直接影響政治參與的方式、性質、目的和效果,影響政治系統的發展狀況”。[13]

(三)構建傳統媒體與網絡媒體的媒體聯動格局,掌握網絡輿情話語權

由于傳統媒體仍然具有壟斷新聞信息源的特權,因而很容易擔當把關人的角色,可以對網絡輿情進行過濾、選擇或放大,進而通過媒體議程影響公眾議程和政府議程。傳統媒體有著深厚的歷史積淀,他們在新聞采集、編輯、報道方面具有豐富的運營經驗,積累了持久的權威性和公信力。此外,傳統媒體一般都設有相應的電子版,其新聞報道能夠迅速上網、即時傳遞,這大大增加了其對網絡輿情的影響力。因此,在網絡輿情的傳播和引導過程中,要充分發揮傳統媒體的作用,使傳統媒體與網絡媒體密切協作、良性互動,構建媒體聯動格局,打造立體化的輿情引導平臺,共同推動網絡輿情向可控、良性的方向演進。“所謂媒體聯動,是指在重大新聞事件的采訪報道中,各類媒體相互配合,取長補短,協同一致地形成傳播合力,共同傳播某一信息內容,彰顯某一新聞主題。”[14]把傳統媒體的真實性、權威性與網絡媒體的時效性、便利性相結合,實現媒體間的優化組合,以掌握網絡輿情話語權這一利器。

(四)充分發揮網絡意見領袖的導向作用,掌握網絡輿情主導權

網絡意見領袖一般具有較高的社會地位、超凡的人格魅力、學識淵博并熟知輿情事件,在網絡中比較活躍。他們以獨特的觀點與網民、權威媒體形成互動,吸引大批粉絲的追隨,能夠左右輿情走向進而影響事件在現實中的解決方式。部分網絡意見領袖的法律意識和責任意識淡薄,言論偏激,常常興風作浪,致使輿情事件復雜化和擴大化,進而引發輿情劇烈震蕩甚至二次輿情危機。而另一些網絡意見領袖則能體現擔當,充滿正義感,彰顯社會良知,引導網絡輿情向正確的方向演進。因此,政府應樹立網絡輿情主導權意識,合理利用網絡意見領袖的導向作用,讓他們少一些破壞性意見、多一些建設性意見,打擊和遏止其消極言論,提倡和鼓勵其積極言論。實時監測網絡意見領袖的情感、觀點和態度傾向,讓他們遵守相關法律法規,充分理解政府的施政理念,正確引導網民和感染網民,使輿情沿著積極的、良性的軌道演進,防止輿情形勢突變和惡化。

(五)建立網絡新聞發言人制度,占領網絡輿情主陣地

網絡新聞發言人制度有助于把政府決策的權威性和媒體的影響力結合起來,協調政府議程、媒體議程和公眾議程。作為引導輿情的風向標,網絡新聞發言人是政府與網民進行溝通的中介,它拉近了兩者距離,讓網民更了解政府的態度和行為,增強了網民對政府工作的認同感和信任度。同時,網絡新聞發言人具有極高的權威性,以澄清事實、揭露真相讓謠言和小道消息不攻自破,通過傳遞政府正能量、消除社會恐慌,引導網絡輿情正向發展。由于信息不對稱,社會公眾面對突發事件時會驚慌失措、無所適從,往往以網絡作為獲取信息的第一渠道。因此,政府部門必須適應形勢變化,轉變觀念,善用網絡媒體,通過建立網絡新聞發言人制度以提高政府媒介素養,努力占領網絡輿情主陣地。

第一,網絡新聞發言人要在第一時間及時準確、公正客觀、公開透明的傳遞信息。用真相粉碎謠言,用事實回應質疑,主動引導網絡輿情,滿足網民的信息需求,穩定民心,擠壓謠言和小道消息的傳播空間。在網絡議題引導和危機公關方面,應在事件發生后12 小時內做出回應和啟動應急預案。第二,掌握新聞發言技巧和公關藝術。網絡新聞發言人應具備良好的形象氣質、人格魅力和親和力,體現人文情懷和責任意識,時刻維護政府形象和回應網民關切。同時,應熟悉新聞規律尤其是網絡新聞規律,著力提高信息鑒別能力和溝通能力。第三,應具備T 型的知識結構,成為專才和通才的統一體。網絡新聞發言人不僅要了解所在部門和行業的法律法規和方針政策,而且要提升心理學、新聞學、社會學、信息與通信等方面的專業素養。不但必須堅持正確的政治原則和價值導向,而且應具備廣闊的視野和寬廣的胸懷。第四,熟練應用新媒體技術。如今,新聞發布工作不再是傳統簡單的一問一答,它需要綜合應用文字、圖像、音頻、視頻等多種形式傳遞政府的聲音。面對信息時代信源和信道日益多元化的趨勢,必須緊跟網絡技術和多媒體技術的發展,深入了解微博、博客、微信、即時通訊等工具的特性和傳播機理,并熟練掌握其使用技巧。

(六)整合資源,構建引導網絡輿情的協同模式

眾多的網絡管理部門不僅造成職能交叉、機構重疊和資源浪費,還會導致權力沖突、爭功諉過和效率低下。網絡輿情的引導是涉及跨領域、跨部門、高技術的復雜活動,因此,需要打造專門、統一的網絡執法部門。可效仿新組建的國家海洋局,整合現有的網絡管理機構,在黨委宣傳、通信、新聞廣電、公安、文化等部門的基礎上整合分散的資源和執法力量,建立網絡輿情引導的大部門制。在大部門內部,根據網絡輿情演變的特點,分別建立網絡輿情的指揮協調組、監測與預警組、調查與應對組、反饋與評估組,厘清各個小組的權責,暢通小組間的信息溝通渠道,建立分工明確、靈敏高效的應急聯動機制。此外,“由于網絡是反集權并且廉價的,網絡使得政府更難保持對信息的壟斷霸權,從而促進政治民主化和多元化”。[15]因而,在大部門外部,需加強與企業、互聯網協會和網民的合作,充分發揮他們各自引導網絡輿情的優勢和特長。最終,構建以政府為主導,相關企業、行業協會和網民廣泛參與、密切合作、相互監督的協同模式。

(七)積極解決社會現實問題,提高政府公信力

固然,以上措施是引導網絡輿情的重要策略,但網絡輿情的爆發和最終解決一般都會落實到現實社會中來,可以說現實社會是網絡輿情的“出發點和落腳點”。網絡輿情的關注焦點大都是現實生活中的社會問題,其爆發也大都具有深刻的社會根源。處于經濟轉軌期和社會轉型期的中國,社會問題不斷涌現,社會矛盾錯綜復雜,社會沖突突發頻發。長久以來的住房、教育、就業、環保、食品安全、醫療衛生、社會保障等問題關系到每一位國民的生存和發展,貧富分化、社會不公、征地拆遷等早已引起公眾的普遍不滿和熱議,而暴力執法、警民沖突、官民沖突、官員腐敗等正不斷地侵蝕地方政府的公信力和合法性基礎。這些矛盾、問題和沖突極易引起社會廣泛關注,并常常會從“線下”走到“線上”,從現實社會進入虛擬空間,繼而引發網絡圍觀,成為網絡輿情爆發的導火索。

因此,網絡輿情的引導應該標本兼治,重在治本。應從推進收入分配制度改革,切實保障和改善民生等方面入手,努力解決好人民群眾最迫切、最現實、最關心的利益問題,重塑政府信任。從維護社會公平正義,加強反腐倡廉建設等方面入手,持續培育文明和諧的社會氛圍,主動塑造風清氣正的政治環境,提高政府公信力。如此,便從源頭上減少了網絡輿情的誘發因素和產生的前提條件。

四、結語

綜上所述,網絡空間源于現實社會,并與現實社會交互作用,二者共同構成了信息時代人們不可或缺的生存環境。網絡輿情不僅具有新聞媒體的屬性,也具有社會歷史性,其產生有著深刻的社會根源,常常由社會事件引發,是社會事件在網絡空間的投射。其傳播有其獨特的過程和規律,與事件本身在現實中的發展進程相互影響、相互作用。網絡輿情的產生和傳播受到媒體、網民、政府等多種因素的影響。要給高漲的網絡輿情降溫,必須轉變思維、調整策略,重視預防而不是疲于應對,重視引導而不是盲目控制,重視網民和社會的需要,而不是官僚政治的需要。在牢牢掌握網絡話語權和主導權、占領網絡傳播主陣地的同時,要依法維護和保障網民的知情權和參與權。同時,必須積極解決社會現實問題,從虛擬空間和現實社會兩方面著手,積極行動、雙管齊下。唯有如此,才能減少社會矛盾和沖突,促進社會和諧,才能消除網民的不滿情緒,凈化網絡空間,營造健康有序的網絡環境。

[1]胡錦濤.在人民日報社考察工作時的講話[N].人民日報(海外版),2008-06-21(01).

[2]〔美〕馬克·斯勞卡.大沖突:賽博空間和高科技對現實的威脅[M].黃锫堅譯.南昌:江西教育出版社,1999.5.

[3]肖文濤,林輝.群體性事件與領導干部應對能力建設論析[J].中國行政管理,2010,(2):54-58.

[4]畢宏音.網民的網絡輿情主體特征研究[J].廣西社會科學,2008,(7):166-169.

[5]Nye,Joseph S.Introduction:The Decline of Confidence in Government.In Nye,J.S.,Zelikow,P.D.and King,D.C.eds.Why People Don't Trust Government[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1997,P1-18.

[6]鐘忠.中國互聯網治理問題研究[M].北京:金城出版社,2010.66.

[7]費孝通.基層行政的僵化[A].費孝通.費孝通文集:第四卷[C].北京:群言出版社,1999.336.

[8]肖文濤.治理群體性事件與加強基層政府應對能力建設[J].中國行政管理,2009,(6):118-123.

[9]張勤,梁馨予.政府應對網絡空間的輿論危機及其治理[J].中國行政管理,2011,(03):46-49.

[10]肖文濤,范達超.網絡輿情事件的引導策略探究[J].中國行政管理,2011,(12):24-28

[11]〔美〕塞繆爾·亨廷頓,瓊·納爾遜.難以抉擇-發展中國家的政治參與[M].汪曉壽等譯.北京:華夏出版社,1989.174.

[12]劉毅.網絡輿情研究概論[M].天津:天津人民出版社,2007.75.

[13]劉雅靜.實現公民規范化網絡政治參與的探討[J].理論學習,2010,(12):55-58.

[14]邵培仁.媒介生態學研究的基本原則[J].新聞與寫作,2008,(1):25-26.

[15]Geoffry Taubman.A Not-So World Wide Web:The Internet,China,and the Challenges to Nondemocratic Rule[J].Political Communication,(April-June 1998),P268.