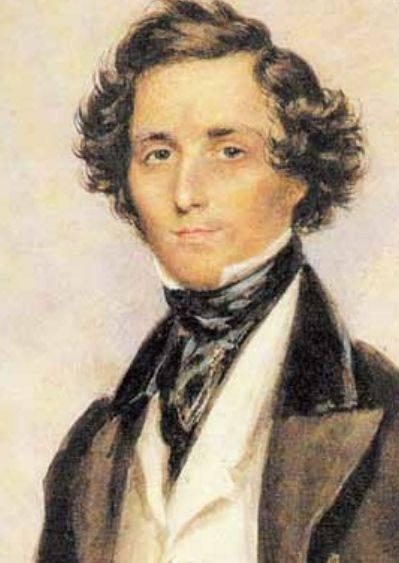

門德爾松:被詆毀的音樂天才

王亦亮

1847年11月,菲利克斯·門德爾松病逝,終年三十八歲,整個歐洲哀思如潮。《音樂世界》期刊駐萊比錫記者如此寫道:“大師去世的重磅消息像野火燎原般傳開,灼痛著每顆心靈。無數人前去瞻仰他的遺體,緬懷他無與倫比的天賦,在靈柩旁落下真摯的淚水,進行最漫長的訣別。”

作為維多利亞女王最鐘愛的作曲家,門德爾松在英吉利海峽的對面也同樣享有盛名,因此他的死訊在英國引發了更大的轟動。其中一則訃告宣稱這是全世界的災難:“這顆歌曲之冠上最璀璨的寶石,這位前無古人、后無來者,沒有競爭者、也無敵對者的天才墜落了,音樂之眼失明了,大腦麻痹了,身體癱瘓了,樂之魂已隨他一同逝去。”

在英格蘭,多年來一直有觀點認為門德爾松的作曲水準是可以與亨德爾、莫扎特及貝多芬平起平坐的。但在他的故鄉,德國人卻從不這么認為,一股反對的風潮在他死后的數年間盛行起來。毋庸置疑,引起這翻天覆地變化的最大推手就是理查德·瓦格納。當年把門德爾松的清唱劇《圣保羅》捧上天的是他,在自己的樂劇《萊茵的黃金》前奏曲中引用《美麗的梅露西娜序曲》的也是他。然而1846年門德爾松在萊比錫指揮的一場音樂會——曲目正是瓦格納的《湯豪舍》序曲,誘發了兩人之間的矛盾。當時的演出凄凄慘慘戚戚,以至于瓦格納直接苛責樂隊毀了他的作品。從那以后,他沒有放過任何一次詆毀門德爾松的機會,并在1848年大革命后逐漸步入了反猶太和沙文主義的行列。當然,與1850年后李斯特和瓦格納革命性的創新風格相比,門德爾松的確顯得保守和封閉了。但自從瓦格納從種族背景上攻擊門德爾松開始,批評就偏離真正的音樂和美學了。瓦格納在1850年匿名發表的一文《論音樂的猶太性》(Jewry in Music)中,直接拋出了這樣的理論:不可否認其音樂才華,但僅憑猶太血統,門德爾松就不配成為真正的音樂家。

當瓦格納的影響力在德國音樂界愈發顯著時,諷刺和詆毀門德爾松成為了圈子里的潮流,人們紛紛譴責他的音樂膚淺之極,風格又沉溺于亨德爾和巴赫的套路中毫無創新。但即便在當時,也不是所有音樂家都應聲附和這種論點的。勃拉姆斯對《赫布里底群島》和《平靜的海和幸福的航行》推崇備至,甚至公開宣稱這兩部序曲抵得上自己所有的作品。青年時代的理查·施特勞斯也以門德爾松為偶像,即便是此后折服于瓦格納的音樂,他也有意在《意大利交響詩》和《唐璜》的開始小節中向門德爾松致敬。柴科夫斯基也是眾多詆毀者中的護“門”使者,他認為門德爾松堪稱完美主義的楷模,一生兢兢業業地創作,而非盲目擁護那些所謂的“先進”理論。

最后,這股反門德爾松的風潮還是不可避免地吹到了英國。曾有兩幅十九世紀末期的插畫為證。比如,在1881年《Punch》周刊的頭版標題“最新家庭音樂潮流”之下,一幅畫描繪了一位端莊的女士,宣稱自己從未聽過門德爾松的《無詞歌》,“因為那曲子里一個錯音都沒有”。盡管這可以看作是對瓦格納和李斯特音樂中半音階之風盛起的辛辣諷刺,但也同時暗示了門德爾松的音樂暮氣沉沉,枯燥乏味。更離譜的是畫家奧博利·比亞茲萊(Aubrey Beardsley)所作的門德爾松肖像:畫中 ,一位洋洋自得的“娘炮”作曲家端坐于過分奢華的環境中,暗示門氏音樂只是表面華麗,實則肚內空空。

當一眾支持者(包括喬治·格羅夫爵士,著名的《格羅夫音樂詞典》的創始人)忠實地捍衛門德爾松的尊嚴時,另一群極具影響力的批評家卻絞盡腦汁地在他本來很穩固的好名聲上抹黑。蕭伯納曾以“小羊皮手套般的假斯文”“慣有的多愁善感套路”“干著販賣神劇的可鄙勾當”等詞句評價他,連著名的清唱劇《伊利亞》也成為了攻擊目標,被評論為“單調地堆砌賦格主題,加上主日學校式的故作多情”。樂評人厄內斯特·紐曼(Ernest Newman)也沒寬容多少,他聲稱在十九世紀的大部分時間內,門德爾松只是滿足了英國人那些少得可憐的藝術需求;不過音樂品位一旦成熟起來,就很容易看穿作曲家的真面目:他不過是個只會傻笑的呆子,也只有情同“姐妹”的英國作曲家威廉·斯湯戴爾·貝內特(William Sterndale Bennett)一直追隨著他了。

到1909年門德爾松百年誕辰時,這位大師的作品在英國和德國都已所剩無幾,能在演出曲目中保有一席之地的,只有《赫布里底群島》和《仲夏夜之夢》兩部序曲、《E小調小提琴協奏曲》以及《意大利》和《蘇格蘭》這兩部交響曲了。二十四年后,納粹政府更是以作曲家的猶太血統為由,直接發布了禁演令。覆巢之下,焉有完卵?所有和門德爾松有關的書都被焚毀,佇立在萊比錫音樂廳前的雕塑也被移走。到了第三帝國時期,當局甚至已在謀劃將門德爾松的名字從音樂史上徹底抹去,并公開邀請具有雅利安血統的作曲家們來重寫《仲夏夜之夢》的配樂——當時有超過四十個不同版本在德國的劇院演出過,但頗為諷刺的是,沒有哪部能真正激起觀眾的想象。一位負責評審這些作品的納粹評論家在抱怨這些作品平庸的同時,也在某些無意的瞬間佩服門德爾松的原作無人能及。

“二戰”一結束,有關恢復門德爾松聲譽的活動就推上了日程。鑒于納粹時代強加在他身上的眾多罪名,這項工作在德國顯得尤為緊迫。1947年,借著大師逝世一百周年的時機,萊比錫——他生前擔任多年音樂總監的城市——舉辦了幾場紀念活動,指揮家富特文格勒還率領維也納愛樂樂團舉辦了專場作品演奏會。新發布的有關作曲家生平研究的著作對他進行了更細致的評估,也有意回避了上一代批評家窮追猛打的政治傾向問題。同樣重要的活動還有在1960年成立了國際門德爾松研究協會,并于當年第一次整理完成了他的作品全集,其中特別有意義的一個舉動是將幾部門德爾松青年時期未發表的作品公諸于世。過去一些偉大的作品會因為不常在音樂會上演奏而被人們忽略,因此唱片工業的崛起適時彌補了這一點。另外,樂隊采用古樂器演奏的做法也頗有創新性,樸素的音色出乎意料地增加了音樂的壓迫感,從而消除了那層一直被詬病的“門氏糖衣”。

終于,過去的那些不實之詞徹底不攻自破。首先,“江郎才盡”一說是無稽之談,他后期的作品,比如《小提琴協奏曲》和《第二弦樂五重奏》,是完全不輸于《弦樂八重奏》和《仲夏夜之夢》序曲這些成名之作的;更不用說他生前最后一部作品《F小調弦樂四重奏》,作為獻給他摯愛的姐姐芬妮的安魂曲,完全達到了創作的頂峰。

我們得感謝最近的一些學術研究,因為這些見解很好地駁斥了當時指責門德爾松的作品缺乏深度卻自命不凡的說法是有失偏頗的。誠然,門德爾松與某些多產的作曲家類似,我們偶爾會在作品中找到可以被譜寫得更好的地方;不過這些學術研究表明,他對于自己重視的作品是極其嚴苛的,沒改到盡善盡美之前絕不發表,《意大利》和《宗教改革》(Reformation)這兩部交響曲就是因為沒達到門德爾松的自我標準而終生未被發表。事實上,如果他能多活幾年的話,這兩部作品或許是會脫胎換骨的。以《意大利交響曲》為例,現存第二、第三和第四樂章的后期版本可以體現他是如何費盡心血完善作品的。

很少有音樂家像門德爾松這樣歷經評價的大起大落。這樣一個胸懷赤子之心的謙謙君子,卻遭受如此長久和惡毒的人身攻擊,簡直令人匪夷所思。他或許無法像貝多芬那樣淋漓盡致地表達情感,也編織不出舒曼那種如夢似幻的奇景,但是他的作品沁人心脾,溫暖歡欣,毫無疑問是音樂殿堂中不可或缺的瑰寶。