乙二醇雙琥珀酸烷基聚氧乙烯醚雙酯磺酸鈉的合成及泡沫性能研究

劉新亮,李廣凱,李新海,許小偉

(中國石油大學(華東)科學技術研究院,山東 東營 257061)

表面活性劑是一類重要的精細化學品,在洗滌、紡織、石油、建筑、涂料、農藥和醫藥行業有著廣泛的應用。其種類繁多,根據其不同的結構特點,適用于不同的領域。20 世紀90 年代,日本Okahara 等[1]首次合成并研究了雙烷烴鏈表面活性劑,開辟了表面活性劑科學研究的新途徑。雙子表面活性劑的出現,克服了以往添加無機鹽(屏蔽離子頭基,提高溶液溫度,以減少水化)、正負離子表面活性劑復配等物理方法提高表面活性的局限性,在分子結構上取得了突破,兩個離子頭基靠聯接基團通過化學鍵連接,使得碳氫鍵更容易產生強烈的相互作用,加強了碳氫鍵間的疏水結合力,同時,離子頭基間的排斥傾向受制于化學鍵力而大大削弱,決定了其具有極高的表面活性,從誕生起,即引起了人們的極大興趣[2]。

在種類繁多的雙子表面活性劑中,磺酸鹽陰離子雙子表面活性劑濁點高,在巖石表面吸附少,界面活性高、耐溫性好,成本較低,是目前最受關注的一類表面活性劑[3-4]。在合成工藝上,可以通過傅克烷基化反應、傅克酰基化反應、親和取代反應、磺化反應、酯化反應等合成醚鍵、碳碳鍵、酯鍵、酰胺鍵等聯接的各類品種,適應范圍廣。早期開發的琥珀酸單酯磺酸鹽即具有較好的表面張力和優良的潤濕分散性,廣泛用作滲透劑、脫水劑等。而且此類表面活性劑合成工藝簡單,生產成本低,生物降解性好,對環境污染小,具有廣闊的應用和開發前景。

為了使該類表面活性劑具有良好的表面活性,分子中的親油基團的相對分子量要適中,太大或是太小會造成產物水溶性或油溶性不好,2 個親油基上的碳原子小于8 的雙脂鹽極易溶于水,不能作為表面活性劑使用,如果兩個親油基上的碳原子數大于20,其雙酯鹽的水溶性差,可用作油溶性表面活性劑;當碳原子為14 和18 時,其雙脂鹽具有較好的潤濕性。同時,還可以通過引入不同聚合數的乙氧基來改進琥珀酸磺酸鹽的表面活性和水溶性,一般來講,隨著乙氧基數的增加,臨界膠束濃度減小,而最小表面張力增大。

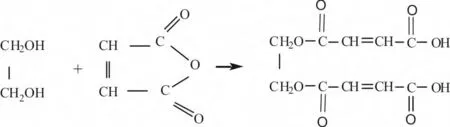

本文以乙二醇、馬來酸酐、脂肪醇聚氧乙烯醚和亞硫酸氫鈉為原料,通過單酯化、雙酯化和磺化反應,合成二元醇琥珀酸烷基聚氧乙烯醚雙酯磺酸鹽類表面活性劑(EGEOS-3),分析了其表面活性。

1 實驗部分

1.1 試劑與儀器

乙二醇、馬來酸酐、AEO3、無水乙酸鈉、對苯甲酸、亞硫酸氫鈉、十六烷基三甲基溴化銨均為分析純。

SHZ-D(Ⅲ)循環水式真空泵;DF-101S 集熱式恒溫加熱磁力攪拌器;FA/JA 電子天平;FTLA2000型紅外光譜儀;AVANCEⅡ400MHz 核磁共振儀。

1.2 合成方法

1.2.1 酯化反應Ⅰ在配有磁力攪拌、溫度計和冷凝回流裝置的100 mL 三口燒瓶中,依次加入乙二醇、馬來酸酐和無水乙酸鈉(催化劑),密封,通氮氣約30 min,升溫至50 ℃左右,待反應物完全融化后,升溫至120 ℃,在氮氣保護下反應4 h。測定其酸值,計算酯化率。產物不需提純,直接供下一步反應使用。

1.2.2 酯化反應Ⅱ在同一裝置加入脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO3)和催化劑對苯甲酸。在氮氣保護下升溫至180 ℃,減壓0.9 MPa 反應6 h,測定酸值,計算酯化率,產物用95%乙醇洗滌,備用。

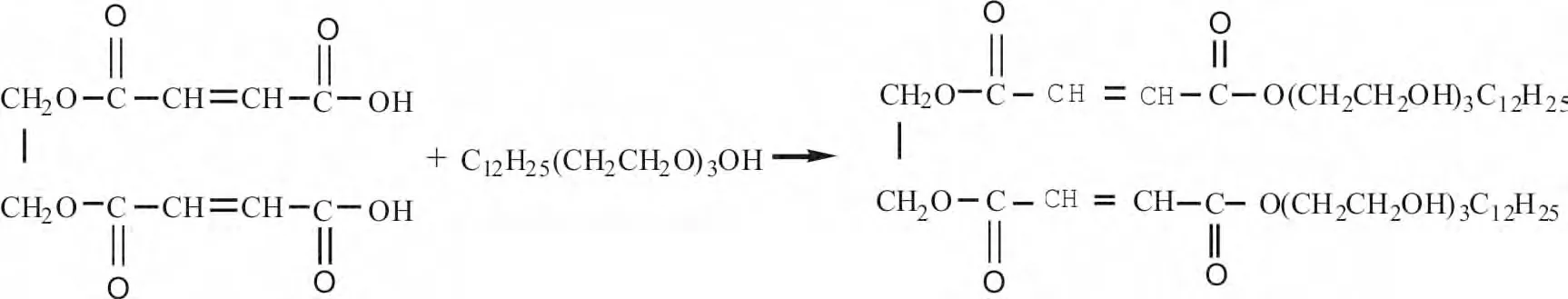

1.2.3 磺化反應直接在上述實驗裝置中,加入一定量的質量濃度20% 的NaHSO3水溶液,升溫到100 ℃,在氮氣保護下,進行磺化反應4 h。測定碘值,計算磺化率。

1.3 分析方法

1.3.1 酸值的測定按照GB 1668—2008 方法測定。

1.3.2 碘值的測定采用碘酊法。磺化率為反應前后的碘值差值與初始碘值的比值。

1.3.3 表面張力根據GB/T 22237—2008 測定。

1.3.4 泡沫性能參照GB/T 7462—1994 進行,采用改進Ross-Miles 法進行測量。測試溫度25 ℃,表面活性劑的質量濃度為0.1 ~2 g/L。

2 結果與討論

2.1 酯化反應Ⅰ的反應條件

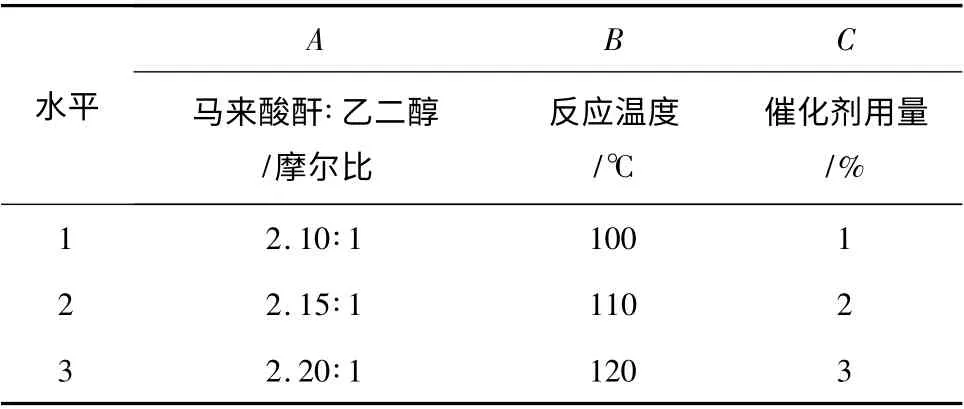

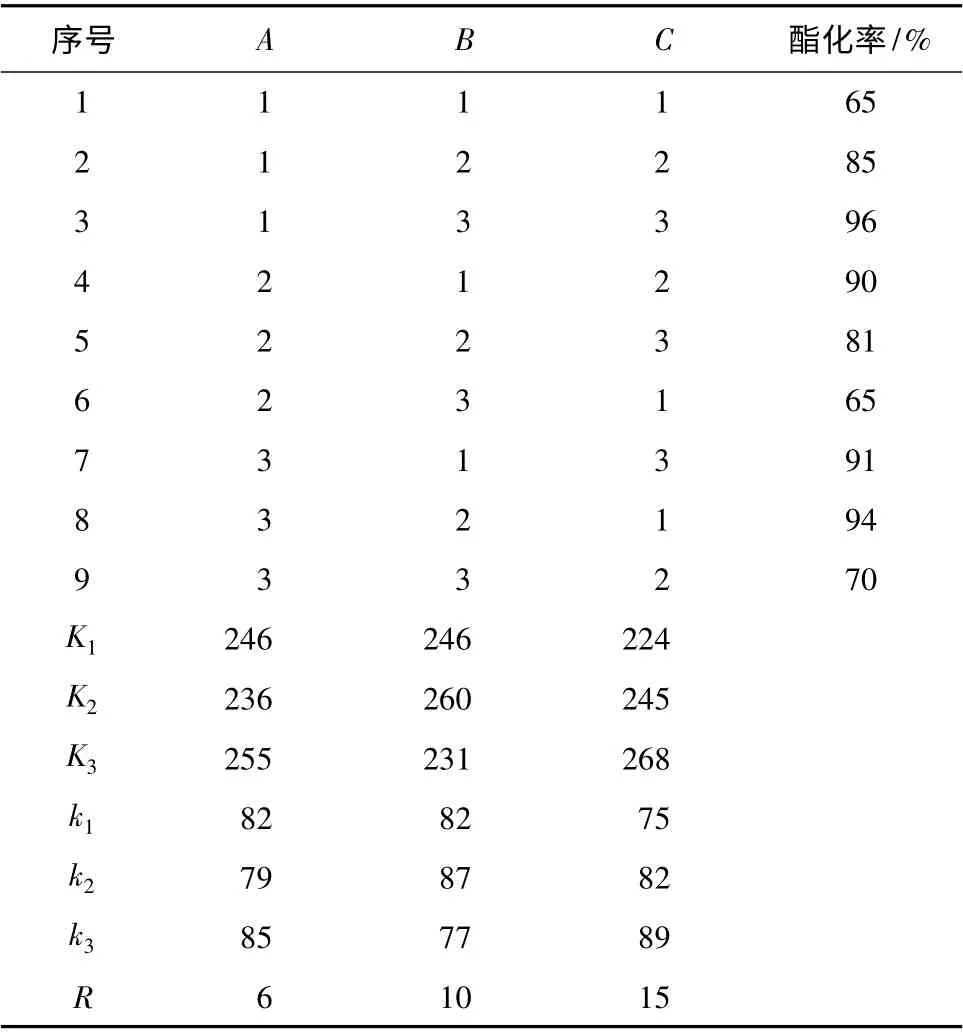

采用3 因素3 水平正交實驗,反應時間4 h,考察馬來酸酐與乙二醇的摩爾比、反應溫度和催化劑無水乙酸鈉的含量對轉化率的影響,因素水平見表1,結果見表2。

表1 酯化反應Ⅰ正交實驗因素-水平Table 1 Orthogonal experiment factors-levels of esterification reaction Ⅰ

表2 酯化反應Ⅰ正交實驗結果Table 2 Orthogonal experiment results of esterification reaction Ⅰ

由表2 可知,酯化反應Ⅰ的優化條件為:A2B3C2,即馬來酸酐與乙二醇的摩爾比為2.15∶1,反應溫度120 ℃,催化劑用量為2%。

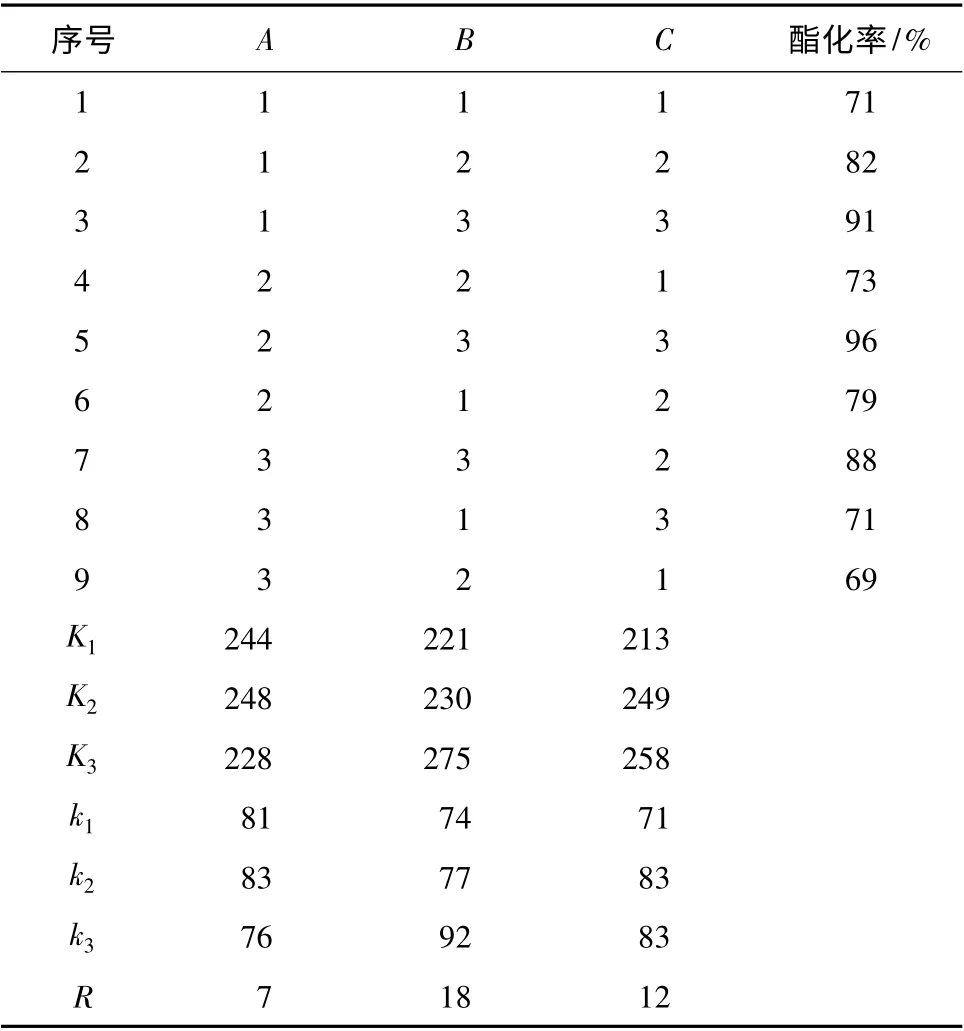

在優化條件下的酯化率隨反應時間的變化見圖1。

由圖1 可知,反應在前1 h 進行較快,酯化率達到70%以上,隨著反應時間的增加,酯化率增加變緩,到4 h 時,酯化率達95%左右,確定反應時間為4 h。

產物紅外分析表明,在1 170,1 278 ~1 227 cm-1(C—O—C)和1 644(CC ),1 710(CO )及922 cm-1(OH)出現明顯的峰,同時,1 400和1 820 ~1 750 cm-1附近未出現峰,說明樣品中乙二醇和馬來酸酐反應較為徹底。

圖1 酯化反應Ⅰ的轉化率隨時間變化Fig.1 Esterification rate for different reaction time

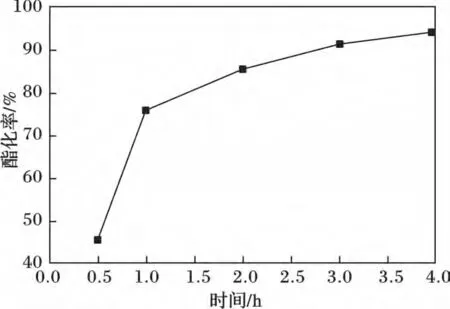

2.2 酯化反應Ⅱ最佳條件的確定[5-6]

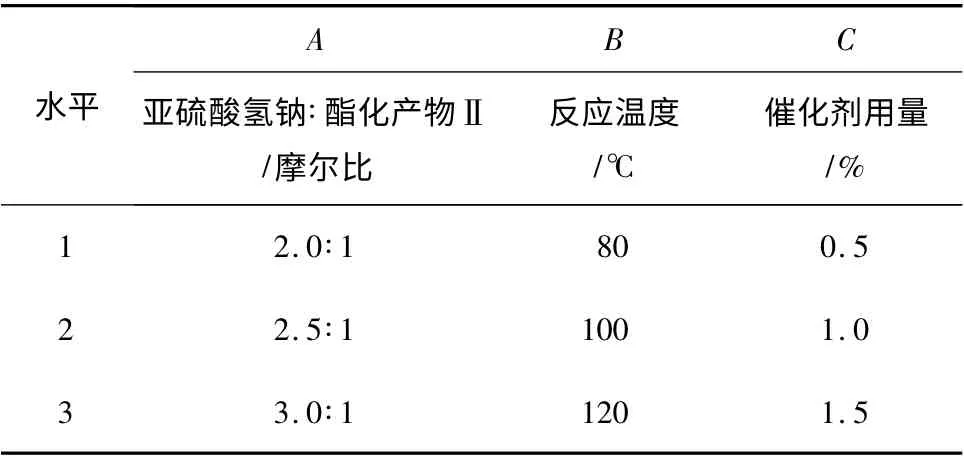

采用3 因素3 水平正交實驗,反應時間8 h,考察酯化反應Ⅰ的產物與AEO3的比、反應溫度和催化劑對甲苯磺酸用量對轉化率的影響,因素水平見表3,結果見表4。

表3 酯化反應Ⅱ正交實驗因素-水平Table 3 Orthogonal experiment factors-levels of esterification reaction Ⅱ

表4 酯化反應Ⅱ正交實驗結果Table 4 Orthogonal experiment results of esterification reaction Ⅱ

由表4 可知,影響反應的因素主次順序為C >B>A ,即催化劑用量影響最大,反應溫度影響次之。酯化反應Ⅱ的適宜條件為:n(AEO3)∶n(酯化產物Ⅰ)為2.10∶1,反應溫度180 ℃,催化劑用量3%。在此條件下,考察了不同反應時間下反應的轉化率,結果見圖2。

圖2 酯化反應Ⅱ的轉化率隨時間變化Fig.2 Esterification rate for different reaction time

由圖2 可知,隨反應時間的增加,轉化率迅速提高,6 h 時轉化率達88%以上;進一步增加反應時間,轉化率的提高不明顯。綜合考慮,選取反應時間為6 h。

產物的紅外圖譜顯示,在2 900,2 840 cm-1附近為CH3、CH2的伸縮振動;1 720 cm-1附近為CO 的伸縮振動;1 640 cm-1附近為CC 的伸縮振動的吸收峰;1 460,1 370 cm-1附近是CH2、CH3的彎曲振動;720 cm-1附近是長鏈碳的吸收峰。數據說明合成的產物符合雙酯的結構特征。

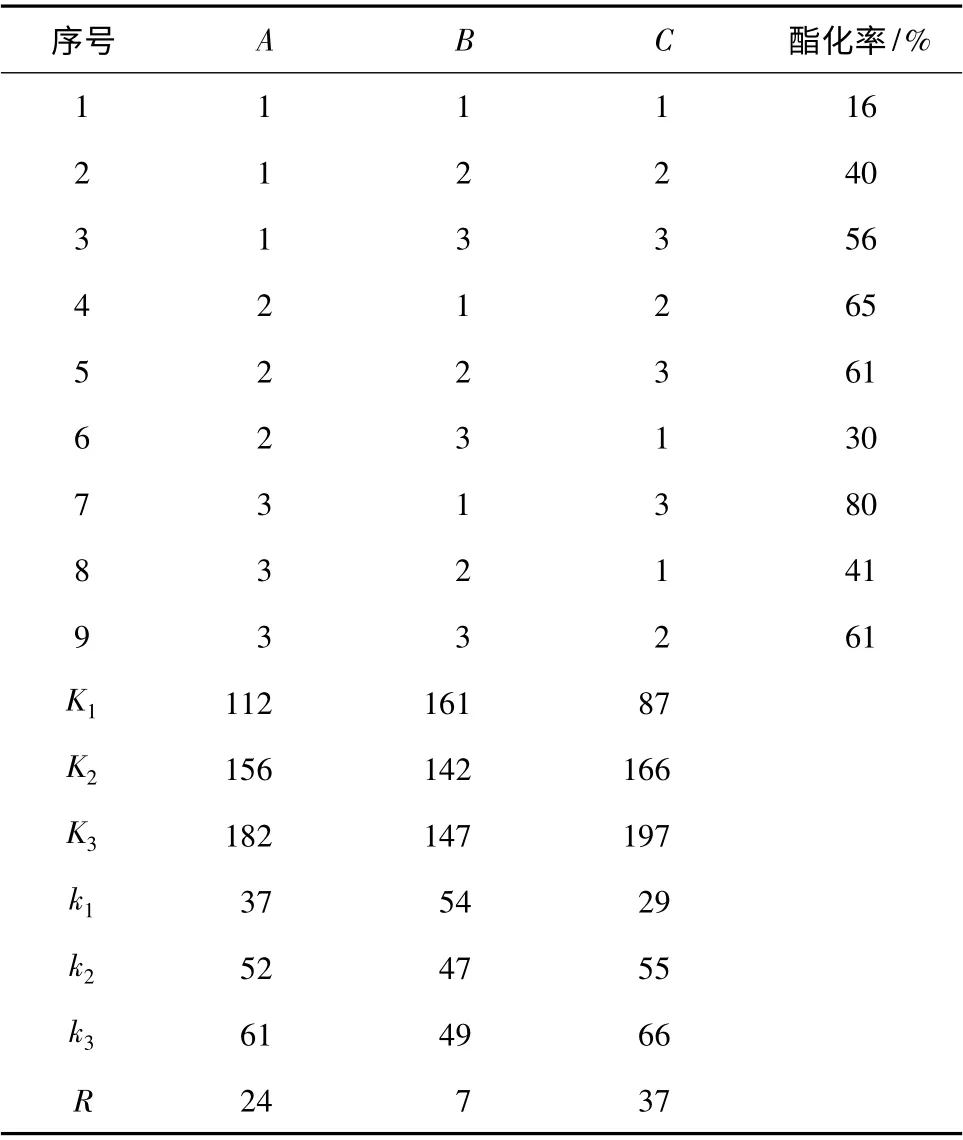

2.3 磺化反應最佳條件確定

以酯化反應Ⅱ的產物和亞硫酸氫鈉為反應物,以十六烷基三甲基溴化銨為催化劑,反應時間4 h,采用3 因素3 水平實驗方法,考察亞硫酸氫鈉和酯化反應Ⅱ產物的比、反應溫度和催化劑用量對磺化率的影響。因素水平見表5,結果見表6。

表5 磺化反應正交實驗因素-水平Table 5 Orthogonal factors-levels of sulfonation reaction

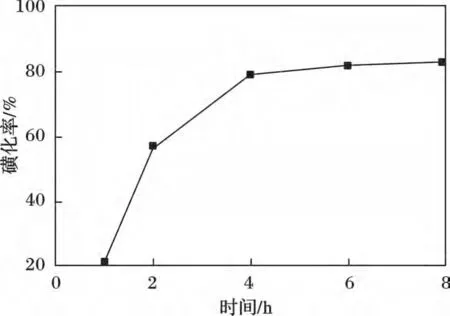

由表6 可知,催化劑用量對反應的影響最大,而溫度的影響最小。磺化反應條件為:亞硫酸氫鈉與酯化產物摩爾比1 ∶3,溫度100 ℃,催化劑用量1.5%。在此條件下,磺化率隨反應時間的變化見圖3。

表6 酯化反應Ⅱ正交實驗結果Table 6 Orthogonal experiment results of sulfonation reaction

圖3 磺化反應的轉化率隨時間變化Fig.3 Sulfonation rate for different reaction time

由圖3 可知,反應4 h,磺化率達80%左右,延長反應時間,磺化率增加緩慢。因此,取反應時間為4 h 較為合適。

產物的紅外表征顯示,在3 200 cm-1左右的峰為羥基的吸收峰;2 914,2 850 cm-1是CH3、CH2的伸縮振動;1 650 cm-1左右的吸收峰是 C O 的伸縮振動;1 450,1 380 cm-1左右的峰是CH2、CH3的彎曲振動;1 270 cm-1左右的吸收峰是C—O—C 的伸縮振動;1 040 cm-1左右是 S O 的伸縮振動;800 cm-1左右是長鏈碳的吸收峰。數據說明合成的產物符合乙二醇雙琥珀酸醇雙酯磺酸鈉的結構特征。

2.4 EGEOS-3 表面性能

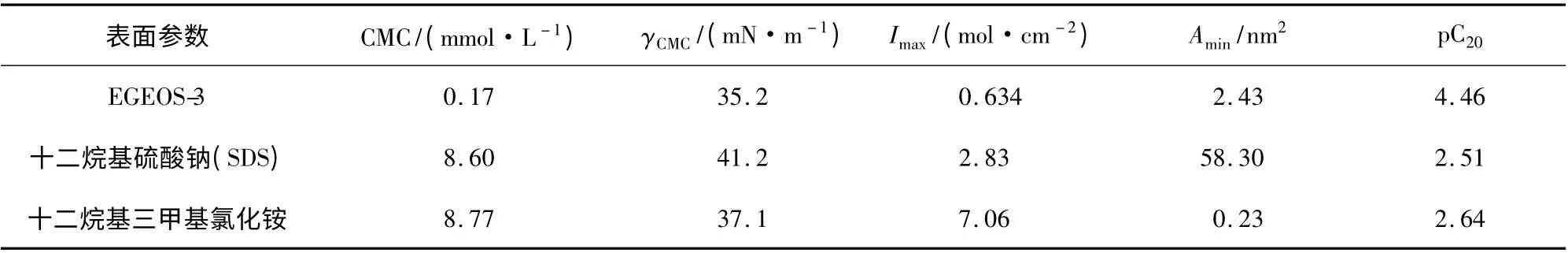

用吊片法在室溫下測定了EGEOS-3 表面活性劑的表面張力,并計算了其他表面性能參數,結果見表7。

由表7 可知,在25 ℃時,合成的EGEOS-3 雙子表面活性劑的臨界膠束濃度(CMC)為0.17 mmol/L、表面張力γcmc為35.2 mN/m。與普通表面活性劑相比,表現出更低的臨界膠束濃度和更好的表面活性。這主要是由雙子表面活性劑的獨特分子結構決定的。它將分子中兩個離子頭基-靠聯接基團,通過化學鍵鍵合起來,有效的控制分子聚集過程中的頭基間分離力,表面活性劑分子碳氫鏈間更容易產生強的相互作用,加強了碳氫鏈之間的疏水結合力,而且離子頭基間的排斥傾向因為受化學鍵的作用力而被大大的削弱,使得雙子表面活性劑與單鏈單頭基普通表面活性劑相比具有高表面活性。

表7 EGEOS-3 表面活性劑在水溶液中的表面性質參數(25 ℃)Table 7 Surface property parameters of surfactant in water

2.5 泡沫性能

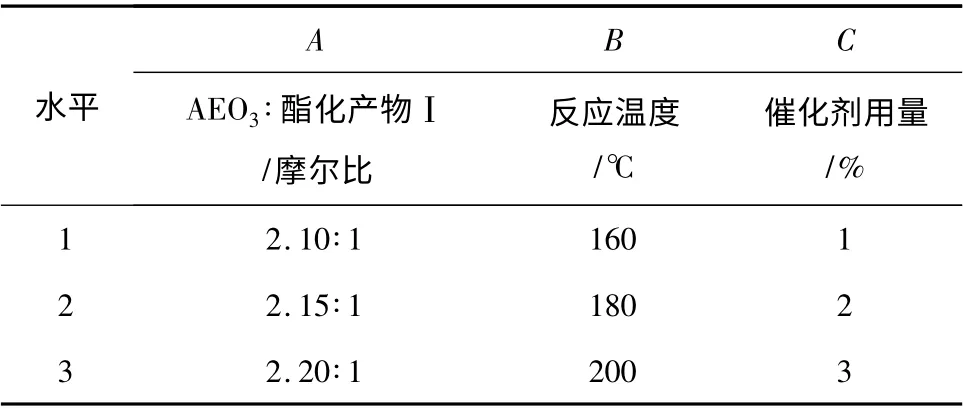

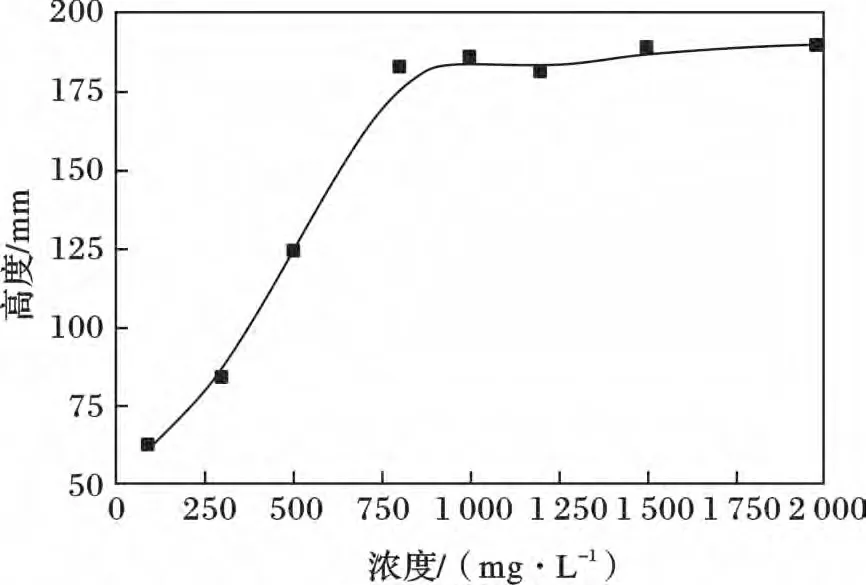

EGEOS-3 表面活性劑的泡沫性能見圖4。

圖4 EGEOS-3 的泡沫性能Fig.4 Foam properties of EGEOS-3

由圖4 可知,隨著濃度的增加,起泡性能增加,到750 mg/L 之后,起泡能力減緩,達到穩定值,泡沫的半衰期隨著濃度的增加而增加,說明其穩定性增強。一般情況下,表面活性劑的起泡性和穩定性都隨表面活性劑溶液濃度上升而增強,到達一定濃度時,起泡性和穩泡性都達到極限值。泡沫的穩定性主要取決于液膜的強度和排液快慢,即取決于溶液粘度,而溶液的粘度與濃度成正比關系,粘度隨著濃度增大而增大,增高了液膜強度;表面粘度越大,表面活性劑溶液液體不易流動排出,液膜厚度變小速度就減慢,延緩了液膜破壞,從而增加了泡沫的穩定性,達到臨界膠束濃度時,穩定性達到最好,穩定性趨于穩定。此外,吸附在液膜上的表面活性劑分子對液膜起著“修復”的作用,也可以穩定泡沫。一般來說,發泡力膜強度與表面張力密切相關,表面張力低,發泡力好,膜強度高,形成泡沫時液體的表面積增大,因此表面張力小有利于起泡。

3 結論

(1)以乙二醇、馬來酸酐和AEO3為原料,通過單酯化反應、雙酯化反應和磺化反應,合成了陰非離子型雙子表面活性劑,并對合成條件進行了優化,產物紅外、H NMR 分析表明,其結構與目標產物相符。

(2)合成的表面活性劑具有較好的表面活性。其臨界膠束濃度為0.17 mmol/L,大大低于常規表面活性劑。

(3)合成的表面活性劑具有較強的起泡性能。

[1] Zhu Y P,Masuyama A,Okahara M. Preparation and surface active properties of amphipathic compounds with two sulfonate groups and two lipophilic alkyl chains[J].J Am Oil Chem Soc,1990,67(7):459-463.

[2] 賴璐,梅平,段明峰,等.Gemini 表面活性劑的合成、表征及性能測定——油田化學專業綜合實驗[J]. 大學化學,2011(3):62-64.

[3] 沈平平,俞稼鏞. 大幅度提高石油采收率的基礎研究[M].北京:石油工業出版社,2001.

[4] 彭樸. 采油用表面活性劑[M]. 北京:化學工業出版社,2002.

[5] 姚志剛,李干佐,胡艾希.雙子表面活性劑——二元醇雙琥珀酸雙酯磺酸鈉(GMI-10)的合成與性能研究[J].精細化工,2003(20):655-704.

[6] 劉士榮,張雪梅,龔雁,等. SiO2負載磷鎢酸催化劑合成1,4-丁二醇雙琥珀酸高十八醇雙酯磺酸鈉[J]. 化工進展,2010(29):269-273.