轉型期西安市城市空間重構的趨勢與驅動機制

◎ 李武斌

改革開放后,中央集權配置資源和分配產品的計劃經濟社會向市場配置資源社會主義市場經濟轉變,中國社會進入經濟轉型期。從國際社會發展經驗來看,社會轉型期一般是“黃金發展期”,但也容易變成“矛盾凸現期”。1990年代開始,中國城市社會轉型速度開始加快,城市發展出現空間重構的新特征。轉型期的西安是盛唐之后千年以來城市發展最快的歷史時期,城市空間的生產與再生產異彩紛呈,然而隨之而來的問題也成為西安城市發展的不和諧音符。探討西安市在社會轉型變革中城市空間重構出現了新的變動趨勢及其驅動機制,對于西安市重視城市空間演變規律研究和城市空間優化建設具有重要的價值。

一、郊區化

西方學者范登博格把區域城市化分為向心集聚的城市化、郊區化、逆城市化和再城市化四個階段[1]。郊區化代表著人口、產業、就業和居住從城市中心向郊區遷移的一種離心擴散趨勢。當城市化率達到70%的時候,城市郊區化會達到較高水平。西安市城市化水平在 2012年突破70%門檻,達到71.51%,其郊區化趨勢非常明顯。

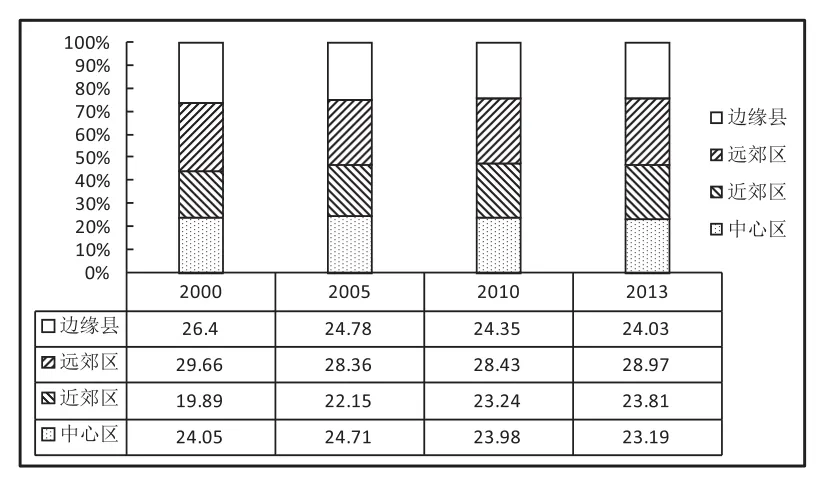

首先是人口空間分布的郊區化。把西安市所轄10區3縣按照地理位置由內向外可以分為中心區(新城區、蓮湖區和碑林區)、近郊區(雁塔區、未央區和灞橋區)、遠郊區(長安區、閻良區、臨潼區)和邊緣縣(高陵區、周至縣、戶縣和藍田縣)四個圈層,據測算,自2000年到2013 年,作為歷史上人口最密集的中心區人口比重下降了近一個百分點,而近郊區卻增加了4個百分點(見圖1)。這一特征是1980年代開始出現的人口“郊區化”態勢的強化①。

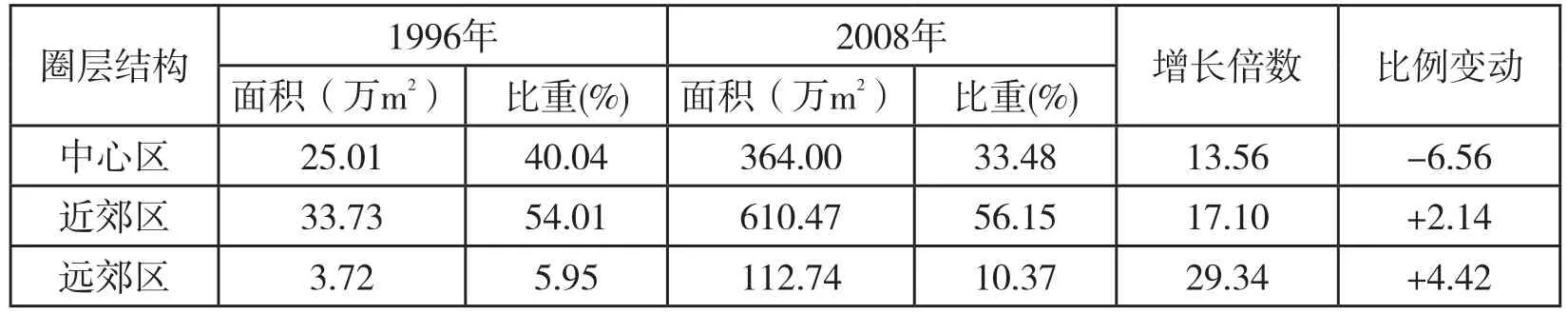

其次是隨著人口郊區化出現的居住郊區化。高琳收集了1996年到 2008年西安市住宅交易面積數據(表1), 三個圈層住宅成交面積成十幾倍增長,近郊區住宅新建與銷售規模占全城半壁江山,遠郊區由于基數小,增長倍數最大,而中心增長緩慢[2]。

圖1 西安市四大圈層人口比重變化(2000-2013)

最后是工業布局的郊區化。從1990年代后,西安市就開始了城區內工業企業的遷建,但由于歷史原因,進展緩慢。2006年西安市制定了《西安市工業發展和結構調整行動方案》,對城墻內17家企業,二環及二環沿線高能耗、重污染、不符合城市規劃和安全生產的22戶企業實施搬遷,須在2015年前全部搬出二環,進入相應的開發區和工業園區發展②。

1990 年代以來,西安郊區化趨勢異常顯著,是轉型期西安城市空間重構的重要趨勢。對于轉型期城市郊區化現象,國外學者褒貶不一。芒福德觀點頗有代表性,認為郊區化是一種破壞因素,起到反城市的作用[3]。庫哈斯觀點截然相反,認為郊區化“不僅促成了當今城市必然的分裂,使城市活力的中心從城市中心轉移到城市邊緣,還為避免城市化規則而產生出非凡的創造力。”[4]不可否認,郊區化是城市發展中空間擴張的必然結果。改革開放以來西安郊區化進程迅速,尤其是近郊區多個開發區建設,30 年來從鄉村變成了現代化的經濟開發區和新城區。當然,也要積極面對和研究郊區化過程中出現的負面效應。

二、垂直化

城市空間拓展有橫向和縱向兩個維度,橫向維度的拓展表現為郊區化,而縱向維度的拓展則表現為垂直化[5]。隨著人口增長和科技發展,城市的垂直發展成為城市空間生產與開發利用的未來方向。垂直發展牽涉到空中和地下兩個方面。

表1 1996-2008年西安不同區域住宅銷售

(一)高層空間

由于保護西安城市風貌的特殊性,對古跡周邊建筑物高度都有嚴格限制。新中國成立后,老城區內新建建筑維持在20~70m之間。真正改變西安天際線的是1990年代開始的高層建筑建設熱潮。到2010年,西安市高層建筑超過3000棟[6],城市空間邁入高層時代。

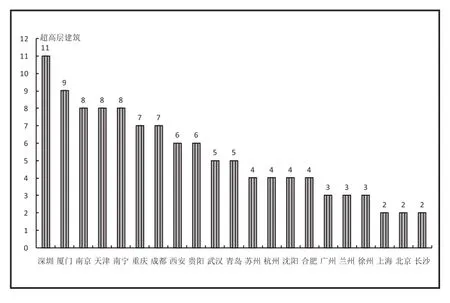

異軍突起的西安高層建筑,提高了土地利用率,成為規劃國際化大都市地標性景觀。但是,摩天大樓建設熱,更多動力在于城市競爭的形象工程(圖2中顯示待建的超高層建筑排名前10位中,西部城市占據一半)。西安城市垂直空間的開發必須考慮城市歷史風貌和地域文化,切不可盲目跟風。

(二)地下空間

圖2 中國待建超高層建筑排名(250m以上)

1991年“東京宣言”宣稱21世紀是地下空間的世紀。西方國家早在上世紀大規模利用地下空間。西安市地下空間開發仍處在初級階段。1980年代開始以“平戰結合”原則,對一些人防工程進行了空間改造和商業開發。地鐵軌道系統是地下空間開發利用的又一大型工程。2007年西安地鐵建設正式開工。為“有效節約土地資源、科學有序利用城市地下空間”,2014年,《西安市城市地下空間利用體系規劃》公布,西安市地下空間結構將呈現“向心分散型”的“一核(老城區)、五區(土門、胡家廟、大明宮、小寨、高新5個綜合功能區域)、六線(地鐵1至6號線)、十二片(三橋、西太路、電視塔、曲江不夜城、高新西萬路、航天城長安南路、紡織城紡渭路、北三環、浐灞廣安路、南二環沙坡、未央廣場、北客站)、多中心(大唐西市、文藝北路等多個混合功能點)”③。

根據國際通行觀點,一個城市地下空間資源總量可用城市總用地面積乘以開發深度的40%計算。根據西安市總體規劃,2020年西安市主城區用地規模600km2,說明西安地下空間開發潛力巨大,將成為未來西安城市空間系統的重要組成部分。

三、景觀化

查爾斯·瓦爾德海姆提出了“景觀都市主義”概念:它描述了當代城市化進程中一種對現有秩序重新整合的途徑,在此過程中景觀取代建筑成為城市建設的最基本要素[7]。斯坦·艾倫補充:它不僅是當代城市發展的重要模型,更是一個能很好地體現這個發展過程的模型[8]。因此,景觀替代建筑成為新一輪城市發展中刺激發展的最基本要素,也是重新組織城市發展空間的最重要手段[9]。城市中污染的河流和工業衰退的車間都是工業化、城市化進程快速發展過程中所遺留下來的“廢棄景觀”[10]。

(一)“八水潤西安”景觀

昔日長安依山傍水,灞、浐、涇、渭、灃、滈、澇、潏,“蕩蕩乎八川分流,相背而異態”(司馬相如《上林賦》),素有“八水繞長安”之勝景(圖3)。歷史上長安城是一個人口密集、經濟繁榮、布局整齊、風光秀美的生態化城市。由于上世紀過度工業化開發和城市建設無序發展,自然生態環境遭到破壞,極大地影響了城市可持續發展。

1990年開始,西安市開始了城市綠化建設,全市森林覆蓋率從1990年30%增加到2000年38%,到2017年規劃期森林覆蓋率突破50%④。2000年后,以種樹種草為主要內容的綠色階段過渡到以“八水潤西安”工程為標志的藍色階段。2004年,浐灞生態區成立,成為全國首個“全國生態文明建設試點區”,也為“八水潤西安”工程進行了前期有益探討。2012年正式通過《“八水潤西安”規劃》,范圍涵蓋西安市行政轄區,規劃建設“5引水、7濕地、10河系、28湖池”,到2020年把西安建成“城在水中、水在城中、水韻長安”的現代化生態型大都市。

圖3 昔日“八水繞長安”勝景 風景

(二)“紡織城”藝術景觀

現代工業生產模式直接導致了廢棄景觀的產生,包括廢物、廢棄場地或者浪費的場地[11]。建國前,西安紡織城地區溝壑縱橫,雜草叢生。1950年代,國家批準在此籌建棉紡基地,逐步形成西北地區最大的紡織工業基地。社會主義市場經濟興起后,紡織城大量企業破產,廠房閑置,工人下崗,成為全國典型的工業衰退區和城市貧困聚居區。2007年,11名藝術家進駐紡織城。昔日紡織工業廠房,通過文化創意產業改造,成為文化創意與藝術生產的重要空間(圖4)。

雖然工業遺產景觀開發與產業化在國內仍未形成普遍共識,但工業景觀文化創意改造已經成為舊城更新的重要組成部分,也成為西安市空間重構的標志性內容。

四、貧困化

圖4 “紡織城”一家廢棄工廠車間改造成了藝術社區

1970年代,西方國家在從工業化向后工業化過渡的過程中,普遍出現了一個以城市失業人員為主體的貧困群體,并且呈現出區域性和階層化的特點,Mingione稱為“新城市貧困(new urban poverty)[12]”。我國1990年代轉型期以來,一個以下崗、失業、在崗低收入人員和流動人口為主體的新城市貧困階層迅速形成[13]。西安市產業空間調整過程中,從而出現了居住空間的異化[14],突出表現就是城市發展出現了貧富階層分化與貧困的區位化特征。

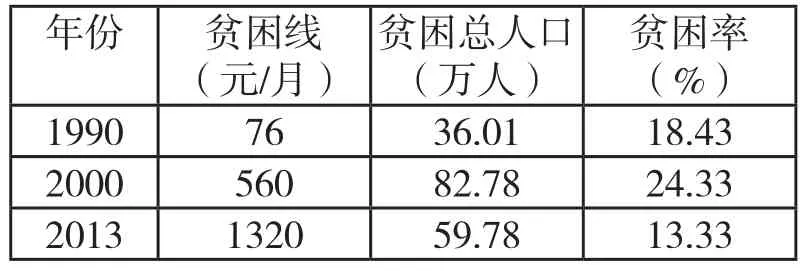

項目組利用擴展線性支出模型推算出西安市貧困線及貧困率(表2)。從整體情況來看,從1990至2013年,總體貧困人數呈現先增加后減少態勢,2013年貧困人口數量比1990年多出23.77萬人,新老貧困交織在一起,使西安市城市貧困問題日益復雜化。

表2 西安市貧困人口數量及其比例(1990-2013)

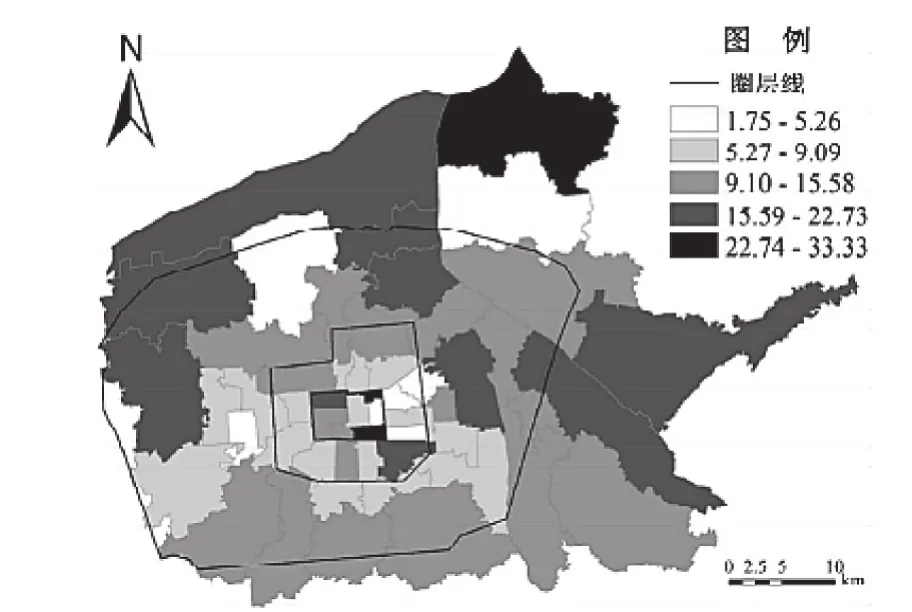

將西安市主城六區(中心區與近郊區)調查數據統計并進行ArcGIS空間分析,就可得到西安貧困率并將其可視化(表3和圖5)。西安市城市貧困空間呈現出:總體上貧困率從中心區向郊區呈現逐漸增大趨勢,基本沿圈層向外呈放射性分布,圈層中間部分區域有嵌套分布。即“中心較弱+圈層放射+局部嵌套”分布形態[15]。

定性定量兩方面說明轉型期西安市城市居住空間分異及極化現象極為顯著。城市居住空間分異是城市化過程中社會分層后必然出現的結果,有其存在的合理性,但不容置疑的是,這種合理性是以在空間上對弱勢群體“剝奪”為代價的。如果由于居住空間邊緣化和隔離化,從而導致貧困群體在基礎設施等公共服務的獲得上再次淪為“二等公民”,那么對他們的社會心理、自我認同將產生嚴重的負面效應,進而威脅到社會整體的和諧與穩定[16]。

表3 2013年西安市各街道辦貧困率

圖5 西安市城市貧困空間分布

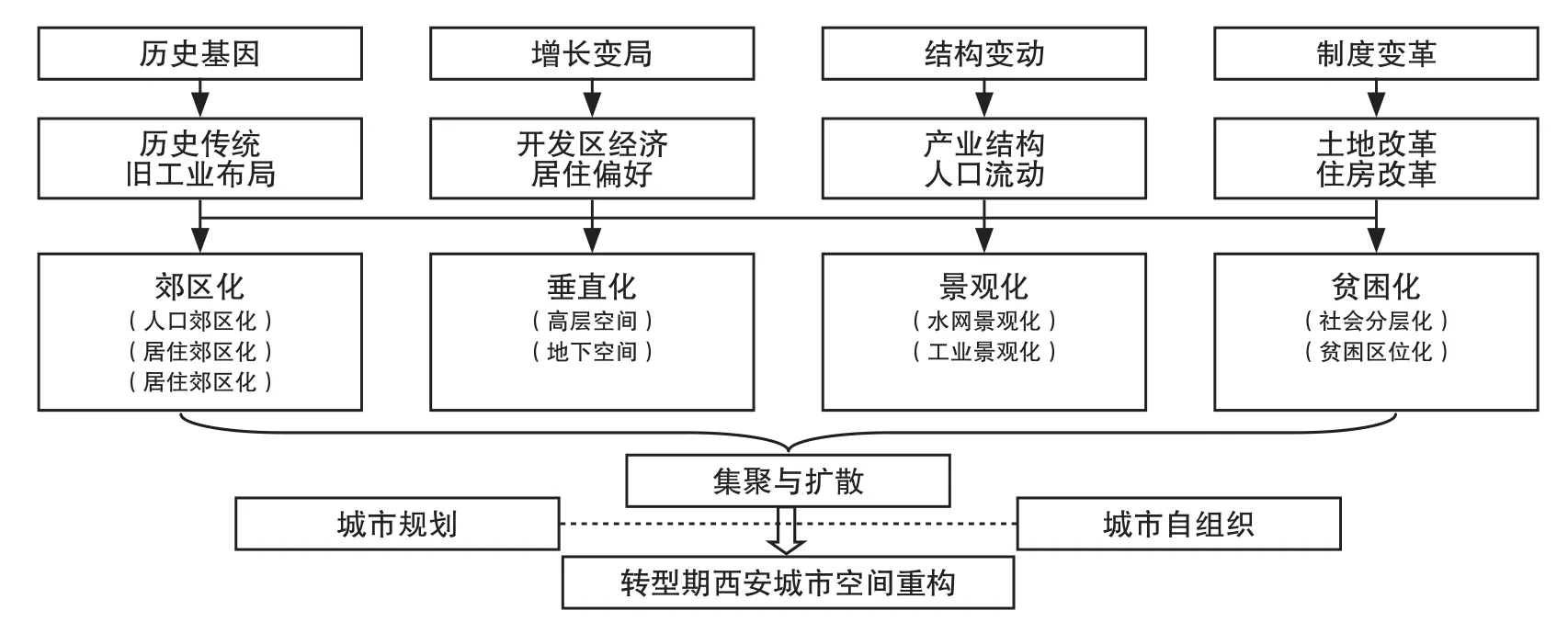

五、西安市城市空間重構的驅動機制

一般認為,空間重構是在多種因素綜合作用下發展過程,究其驅動機制,可以歸納為四個方面(圖6):

(一)歷史基因:歷史傳統與舊工業布局

現狀的城市空間格局是城市歷史發展的結果,西安市城市空間重構有其歷史格局的基因。

西安歷史悠久,城市空間嚴格遵循封建“禮制”規范,盛唐之后,走向衰落,一直到解放后,城市空間一直限于城墻內部,是西安城市活動主要集聚場所。1934年隴海鐵路通抵西安后,大量外來人口在城外道路以北開始居住。建國后,中央在城外布局工業,建成了諸如東郊“紡織城”、西郊“電工城”工業基地和企業單位社區。歷史因素并不是獨立地作用于城市空間的演化,而僅僅反映城市空間演化的一個個斷面,具體到某一時間點上甚至只是對城市空間的靜態刻畫[17]。

(二)增長變局:開發區經濟與居住偏好

圖6 轉型期城市空間重構的驅動機制

圖7 西安興建的各類開發區

在國家西部大開發和“關天經濟區”戰略下,轉型期西安城市發展速度加快,城市空間擴張迅速,為城市空間重構提供了空間基礎。空間作為城市產業布局的場所,根據人類生態學原理,由于城市級差地租的客觀存在,優勢空間必然是各類產業社會階層競爭的經濟資源。1980年代末,西安市開始興建以“新經濟”為產業特征的各類開發區(圖7)。開發區由于實行國家和地方特殊經濟政策和特別管理體制,在城市空間人為地制造出“開發區”與“非開發區”分割對比[18]。開發區因為“新經濟”強勢興起和優越的自然與人文居住環境成為城市富裕與中產階層的居住消費偏好,與之形成反向對比的是“舊工業”的衰退,缺乏空間競爭力,逐步發展成為以下崗失業工人為主體的“新貧困人群”聚居區。

(三)結構變動:產業結構與人口流動

產業結構調整與城市空間重構息息相關。西安市解放后大力發展工業,“一五”末,第二產業產值比重迅速上升到49.50%,1970年達到最高值60.71%,發展成為全國著名的老工業基地。1990年代后,根據西安市城市性質,產業結構“退二進三”步伐加快,與之相適應的開始優化產業布局:城區工業向外遷移到各類開發區或工業區集聚,舊工業區整體技術改造產業升級。

經濟快速增長與產業結構調整為城市化進程中城鄉與城內人口流動提供了導引。據西安市第六次人口普查顯示,2010年,西安市常住人口為846.78萬人,與2000年普查相比增長了14.25%,高于全省和全國近一個百分點,重要原因在于人口流動加快,2010年全市流動人口與2000年相比上升了15.9個百分點達到27.3%。普查數據也顯示,中心區∶近郊區∶遠郊區∶邊緣縣人口比例為22.47∶30.48∶23.82∶23.23,與2000年相比,近郊區人口比重上升6.42個百分點,城三區、遠三區和四縣比重都在下降。全市人口分布呈現從城市中心區向經濟新區及郊區遷移擴散的特點[19]。

(四)制度變革:市場經濟與社會分化

市場經濟體制在1990年代正式確立。市場“看不見的手”使城市的土地、人口、住房及各類資源在城市空間里按照“收益最大化”重新配置和空間再布局。城市土地有償使用制度盤活了土地的巨大價值;戶籍管理制度松動弱化了對農民工進入城市的限制;城市住房制度改革使延續40多年的福利分房制度停止。一系列的制度改革導致了社會階層的分化,從本質上來說,城市空間分異是由社會各階層經濟地位的差異造成的。在收入條件約束下,個人對于住房產權、住房條件和鄰里質量、居住區位具有了不同的消費偏好, 個人居住選擇的自由化的結果直接導致城市居住社會空間重構和居住分異[20]。吳啟焰將這種城市居住空間分異視為住宅市場化空間分化與個體行為交互作用的結果[21]。

(五)疊加機制:城市規劃與自組織

城市規劃屬于空間重構的干預機制。人類可以通過包括規劃制度、技術和管理手段,對轉型期城市空間重構演變進行引導、控制、調整,使城市空間更加符合人本需求。西安市自新中國成立以來,在不同歷史發展時期總共進行了四次城市總體規劃編制,每一次新城市規劃都是對過去城市空間演變經驗的總結,又是對未來一定時期城市空間的引導和管控。

城市空間是一個包含諸多要素的復雜巨系統,有很強的自組織能力。它可以對城市發展外部環境和內部要素變化產生響應,使城市空間的各類要素在“集聚-擴散”互動作用中,使城市空間系統趨向于更加有序、協調[22]。

六、結語

城市為人類生產活動和居住活動創造了空間。聯合國人居組織1996年發布的《伊斯坦布爾宣言》強調:我們的城市必須成為人類能夠過上有尊嚴的、健康、安全、幸福和充滿希望的美滿生活的地方。2010年的上海世博會和2011年西安世園會,都以“和諧城市”理念提出了“城市,讓生活更美好”“城市與自然和諧共生”的歷史使命。

轉型期是西安城市空間重組劇烈變動的時期,本文提出這一階段城市空間重構最突出特征,即郊區化、垂直化、景觀化及貧困化四大趨勢,預期這一趨勢在今后相當長時期會進一步強化。如何建設人性化的城市空間,并解決城市空間重構中出現的負面因素,讓城市居民與城市和諧共生,生活更美好,正是本文的意義之所在。

注釋:

①李俊莉等基于三次人口普查數據,對西安市1980年代以來人口分布變動進行了研究。結果表明:1980年代西安市便已形成“中心區人口減少、內圈和中圈人口快速增長、外圈人口低速增長”的區域差異格局,進入了離心擴散的郊區化階段。(劉琦.中國地理學會2004年學術年會暨海峽兩岸地理學術研討會論文摘要集[C].廣州:廣州大學出版社,2004.)

②華商報:二環沿線工業企業2015年前全部遷出.華商網(http://hsb.hsw.cn/2006-09/06/content_5711884.htm.)

③三秦都市報.西安城市地下空間開發利用規劃出爐.http://www.sanqindaily.com/,2014-03-26.

④西安晚報.西安2015建成國家森林城市,2017森林覆蓋率50%.http://www.xiancn.com/, 2012-12-06.

[1]高向東.大城市人口分布變動與郊區化研究——以上海為例[M].上海:復旦大學出版社.2003:19-23.

[2]高琳.西安市居住郊區化研究[D].西安:西安建筑科技大學,2010:31-34.

[3]芒福德.城市發展史[M].北京:中國建筑工業出版社,2005:518.

[4]根特城市研究小組.城市狀態:當代大都市的空間、社區和本質[M].北京:中國水利水電出版社,2005:29.

[5]劉新靜.改革開放以來上海空間文化變遷研究[J].藝術百家.2011,(6):55-61.

[6]《西安城區變遷地區集》編纂委員會.西安城區變遷地圖集[M].西安:西安地圖出版社,2014:138-141.

[7]Charles Waldheim. The Landscape Urbanism Reader[M].Princeton Architectural Press,2006:13-19.

[8]Stan Allen. Mat Urbanism: The Thick 2-D[M]//CASE:Le Corbusier’s Venice Hospital and the Mat Building Revival, 2001:119-126.

[9]楊銳.景觀城市主義在工業廢棄地改造中的應用——以美國馬薩諸塞州軍事保護區的景觀再生為例[J].現代城市研究,2008(10):71-76.

[10]葛舒眉,張京祥.優雅地存在:景觀都市主義視角下的河流復興[J].國際城市規劃,2012,(03):113-117.

[11]楊銳.景觀都市主義的理論與實踐探討[J].中國園林,2009,(10):60-63.

[12]Mingione.E.The new urban poverty and the underclass: introduction[J].International Journal and Region Research,1993,(17):324-326.

[13]蘇勤,林炳耀.我國新城市貧困問題研究進展[J].中國軟科學.2003,(07):19-25.

[14]邢蘭芹,王慧,曹明明.1990年代以來西安城市居住空間重構與分異[J].城市規劃,2004,(06):69-72.

[15]暴向平,薛東前,劉溪,等.基于多尺度的西安市新城市貧困空間分布特征及其形成原因[J].干旱區資源與環境,2015,29(01):19-24.

[16]余佳,丁金宏.大都市居住空間分異及其應對策略[J].華東師范大學學報(哲社版) .2007,39(01):67-72.

[17]王東升.試論城市空間結構演化機制和我國大城市空間優化模式[J].青島理工大學學報.2013,34(02):57-60.

[18]Wu F L. China’s changing urban governance in the transition towards a more market-oriented economy.Urban Studies,2002, 39(07): 1071-1093.

[19]李利民.西安市第六次人口普查公報解讀[EB/OL].西安市統計網.

http://www.xatj.gov.cn/ptl/def/def/index_923_6225_ci_trid_102242.html,2011-05-27.

[20]劉望保,翁計傳.住房制度改革對中國城市居住分異的影響[J].人文地理,2007,(01):49-52.

[21]吳啟焰.大城市居住空間分異研究的理論與實踐[M].北京:科學出版社,2001.41-42.

[22]張勇強.城市空間發展自組織與城市規劃[M].南京:東南大學出版社,2006:39-40.