學齡農民工隨遷子女城市認同感研究——以上海市為例

◎ 韓 慧 張萌萌 黃聚云 鄭家琨

上海作為我國經濟最發達的城市之一,每年有數以萬計的外來務工人員來此謀求發展。由于大量人口遷入和外來流動人口增長迅速,上海人口總量呈集聚和不斷擴大趨勢。根據上海市統計局官方數據顯示,2013年末,戶籍人口已增至1432.34萬人,是建國初期的2.8倍。全市常住人口2415.15萬人,其中戶籍常住人口1425.14萬人,外來常住人口高達990.01萬人(數據來源于2013年上海市國民經濟和社會發展統計公報)。作為中國典型的擁有龐大數量外來人口城市,上海市面臨著外來人員“城市認同感”的問題。如何提高其對上海的“城市認同感”,正考驗著上海的城市管理者,更是關系著城市建設的重要內涵。且近年來,伴隨著大量的農村剩余勞動力流向城鎮務工,“舉家遷移”已逐漸成為了農民工主要的流動方式。據統計,中國有流動兒童二千七百多萬,其中農民工隨遷子女達到一千四百多萬,每8個城鎮兒童中就有1個是流動兒童,在農民工聚集的長三角、珠三角地區的大中城市,每3個兒童中就有1個是流動兒童。[1]農民工隨遷子女在城市人口中的所占的比例不斷提高,成為城市生活的一部分。農民工隨遷子女是一個不容忽視的龐大的社會群體,目前學術界對其最關注的問題研究集中在入學教育以及心理健康方面。然而,作為城市未來發展的重要組成力量,其對這個的城市的認同感對于城市建設也是有著深遠影響的。良好的城市認同有利于他們融入城市,有利于社會和諧。因此,對于農民工隨遷子女的城市認同感研究具有重要的現實意義。

在我國,關于農民工隨遷子女的城市認同感研究較少。盡管不同學者研究視角與研究方法不盡相同,但是綜合而言得出了一個較為一致的結論:農民工隨遷子女對城市普遍缺乏歸屬感,城市認同處于消極狀態。調查顯示,農民工子女對自身的身份認同仍然較為模糊,六成以上的孩子認為自己是“家鄉人”,近三成孩子覺得自己屬于“本地人”,有8.6%的孩子表示“說不清”。即使在本地生活時間延長,與城市同齡人的交往增多,但從心理歸屬感這一深層內心活動而言,農民工子女對流入地的歸屬感不強,從生活中的“與誰交往”到心理上的“認同于誰”之間還存在一定的距離,這個距離的遠近至今未為可知。[2]大部分農民工隨遷子女不能享受到城市中的正規教育,只能在條件非常差的流動兒童學校就讀,由于沒有戶口,又不能在城市考高中,考大學。他們在城市讀完初中后,不得不回到老家繼續他們的學業,這勢必會引發農民工子女強烈抵觸情緒,進而影響他們對城市的認同。[3]由于農民工隨遷子女內部群體具有共同的語言與生活習性等,導致其內部的認同更加堅定,因為他們從小都受“鄉土社會”文化的影響,所以他們往往更多與自己有同質文化的群體交往,而排斥異質文化。其次,農民工隨遷子女在城市中只能寄寓在一個被隔離了的“共存空間”,成為城市社會的“局外人”,以及在生活和學習上的不公平待遇降低了他們對城市的認同感。[4]

一、研究方法

(一)基本概念的操作化

農民工隨遷子女:關于農民工隨遷子女,許多學者有不同的定義。城市農民工子女是指戶籍身份還是農民,有承包土地,但主要從事非農產業、以工資為主要收入來源的進城務工人員的子女,他們一般為6至18周歲的適齡上學兒童少年。[5]農民工子女相對于農民工來說,是一個派生的部分,屬于進入城市的第二代移民,雖然他們在戶籍上仍是農村人口,但他們比純粹的農村兒童更多地經歷了城市生活,而他們的城市生活又不相同于純粹的城市孩子。由于這種特殊的社會和家庭背景,造就了他們特殊的生活經歷和人生經驗。[3]本文所講的農民工隨遷子女主要是指跟隨進城務工的農民工遷入城市生活的未成年兒童和少年。他們無法獲得城市戶籍,以“外地人”的身份在城市中學習生活,其在生活適應與認同上出現的問題也日益凸顯。

城市認同感:“城市認同感”是城市全體社會成員共同擁有的信仰、價值和行動取向的集中體現,是城市成員從內心深處產生的一種對所在城市的心理依戀感、文化歸屬感,是對城市獨特價值、生活方式、文化氣質的體悟和內化,而本文將從城市文化認同、生存環境認同及身份認同三方面來探討。本研究從城市文化認同、生存環境認同及身份認同三個維度對農民工隨遷子女的城市認同感進行考察。首先,文化認同(Culturalidentity)是對一個群體或文化的身份認同,又或者是指個人受其所屬的群體或文化影響,而對該群體或文化產生的認同感。文化認同是當下社會一個十分突出的現代性問題;尤其是在人口異質性和文化多樣化的現代城市中,這一問題就更具現實性。文化認同是人們對某種文化在觀念上和心理上持認可和接受的態度,它可以使人們形成共同的信念、理想、價值觀,從而在價值取向、思維模式、行為模式等方面達成一致,從而形成一股強大的凝聚力和向心力。其次,生存環境一般是指一切自然、社會、自我的客觀存在,通常特指某區域或個體所面對的特定生存條件,對一個人的成長有著決定性的影響,所以需要從生存環境來考察農民工隨遷子女對城市的認同感。最后,身份認同是個體對自我身份的確認和對所歸屬群體的認知以及所伴隨的情感體驗及行為模式進行整合的心路歷程。眾所周知,社會體系好比一盤棋,或一張巨網,在每一特定歷史文化語境中,個人必然要與世界,與他人建立認同關系,并遵循文化編碼程序,逐步確定自己在這一社會秩序中的個體角色。因此,對農民工子女身份認同的調查可以很好地反映對這個城市的認同度。

(二)資料搜集方法

本次調查采用分層抽樣和整群抽樣結合的方法進行問卷調查,調查對象為在上海市中小學就讀的四年級至九年級的農民工子女。根據上海市外來人口分布情況,抽取了11個區(寶山區、青浦區、奉賢區、閔行區、楊浦區、嘉定區、普陀區、松江區、虹口區、浦東新區、閘北區)的各一所小學和中學進行問卷發放。總計發放問卷3534份,共回收3523份,回收率高達99.69%。剔除無效問卷后,獲得有效問卷3356份,有效率達95.26%。在回收的有效問卷中,農民工隨遷子女1626人,其中男生927人、女生693人。本研究采用研究團隊自行編制的《中小學生城市學習生活情況調查問卷》,其中,城市認同感量表包括文化認同、生存環境認同及身份認同3個維度共計12個題項,該量表為里克特式量表,采用五點計分法,答案包括“很不符合”、“不太符合”、“一般符合”、“比較符合”及“非常符合”,依次分別賦值為1、2、3、4、5。

表1 量表信度分析表

該量表具有良好的內部一致性信度(見表1)。利用spss20.0統計軟件進行數據處理和統計分析,并得出結果。

二、結果與分析

(一)農民工隨遷子女城市認同感現狀

對1626名農民工隨遷子女認同感三個維度各個題項進行描述,得出數據如表2、3、4所示。

從表2的結果我們可以看出,在“我能立刻說出上海的著名景點”、“我了解上海的風俗習慣”及“我會遵循上海的一些規則與忌諱”的選擇上,選擇一般符合所占的比例最高,且在“我會講上海話”的題項上,認為很不符合的比例高達39.4%。由此看出,農民工隨遷子女的城市文化認同感偏低,在文化觀念上心理上認可和接受的程度不高。

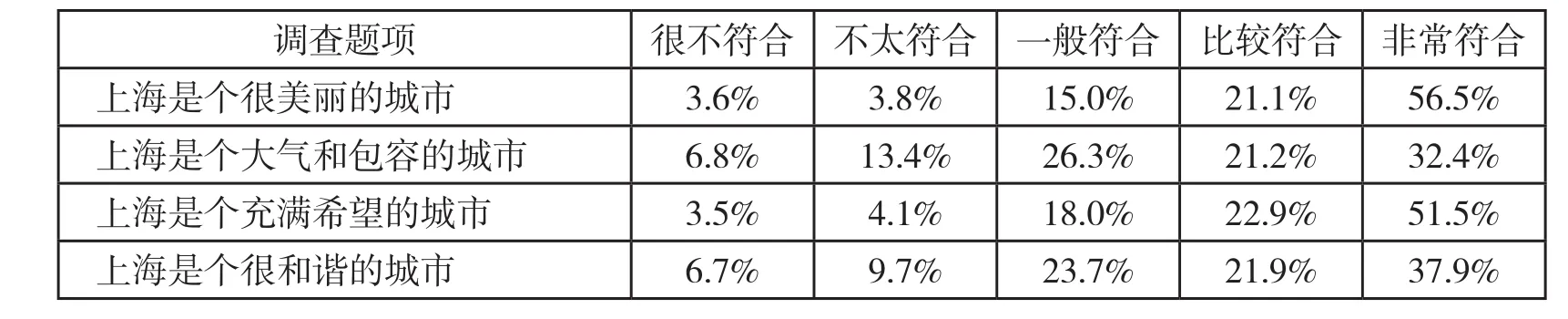

從表3的結果我們可以看出,在“上海是個大氣和包容的城市”及“上海是個很和諧的城市”的選擇上,選擇非常符合所占的比例最高,且都超過了30%。在“上海是個很美麗的城市”及“上海是個充滿希望的城市”的題項上,認為非常符合的比例都超過了50%,遠高于其他選項。可見,農民工隨遷子女對城市生存環境認同感很高,對于自己現在所在生活環境比較滿意。

從表4我們可以得出以下結論,有28.7%的農民工隨遷子女都非常不認同自己上海人的身份,而不太認同和一般認同的比例也高達44.6%,只有26.7%的人認為自己就是上海人。雖然如此,但是超過半數的人表示希望自己能夠留在上海,并愿意為上海的建設和發展貢獻力量。

綜上所述,我們可以得出以下結論:農民工隨遷子女的城市文化認同感偏低,對于上海本地的語言、習俗、價值觀的認可和接受程度不太樂觀。其次,大部分的農民工隨遷子女對上海人身份的認同感極低,但是由于對上海的生存和發展條件很認可,所以還是希望以后能在上海生活和實現自己的價值。

表2 農民工隨遷子女城市文化認同(n=1626)

表3 農民工隨遷子女生存環境認同(n=1626)

表4 農民工隨遷子女身份認同(n=1626)

(二)農民工隨遷子女與本地學生認同感差異分析

采用單因素方差分析考察不同維度下進城農民工子女與上海本地學生城市認同感差異,結果見表5所示。

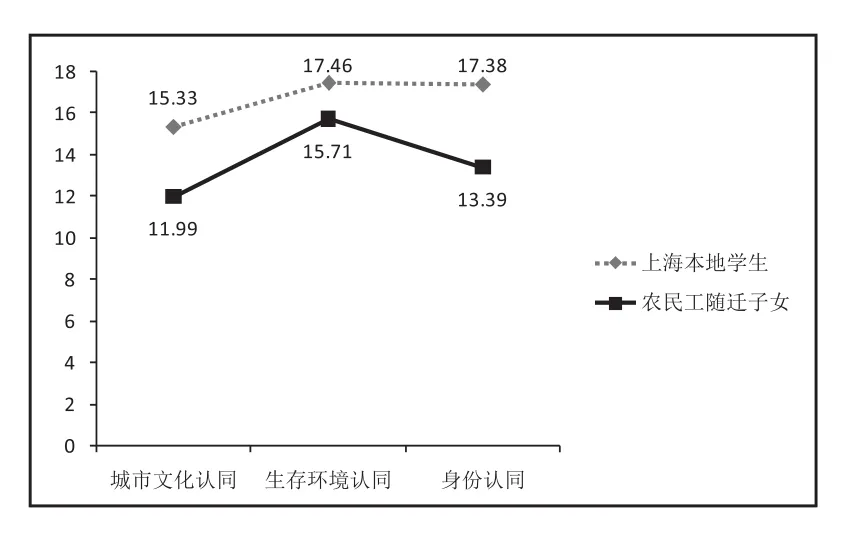

從表5的結果來看,在城市文化認同方面,農民工隨遷子女與上海本地學生有著非常明顯的差異(p<0.001)。且如圖1所示,農民工隨遷子女的認同感要遠遠低于上海本地學生(上海本地學生均值=15.33,n=1256;農民工隨遷子女均值=11.99,n=1584);在生存環境認同方面,農民工隨遷子女與上海本地學生同樣差異顯著(p<0.001),上海本地學生的認同感要高于農民工隨遷子女(上海本地學生均值=17.46,n=1258;農民工隨遷子女均值=15.71,n=1584);身份認同方面,同樣存在非常大的差異(p<0.001),上海本地學生的身份認同要遠高于農民工隨遷子女(上海本地學生均值=17.38,n=1256;農民工隨遷子女均值=13.39,n=1592)。無論是對城市文化還是生存環境,又或是身份認同,農民工隨遷子女的認同感與上海本地學生的差異是極大的,且都是消極的。其中,農民工隨遷子女的生存環境認同感最好,其次是身份認同感,而城市文化認同處于最低水平。

圖1 上海本地學生與農民工隨遷子女城市認同感差異圖

(三)不同性別農民工隨遷子女的城市認同感

接下來,我們同樣采用單因素方差比較的方式,考察了性別因素對農民工隨遷子女城市認同感的影響,結果見表6所示。

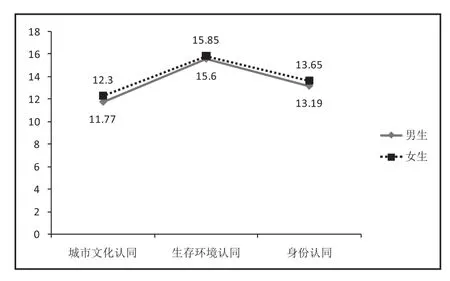

表6的結果表明,男生和女生在城市文化認同方面,存在顯著的差異(p<0.05);且如圖2所示,女生的城市文化認同感要高于男生(女生均值=12.30,n=683;男生均值=11.77,n=898)。生存環境方面,男生和女生的認同感不存在顯著的差異(p>0.05);在身份認同方面,男生和女生之間的差異同樣存在著(p<0.05),與城市文化認同感相同的是,女生的身份認同感要高于男生(女生均值=13.65,n=682;男生均值=13.19,n=907。其中,男生和女生的生存環境認同感最好,其次是身份認同,而城市文化認同處于最低水平。

(四)不同年級農民工隨遷子女認同感

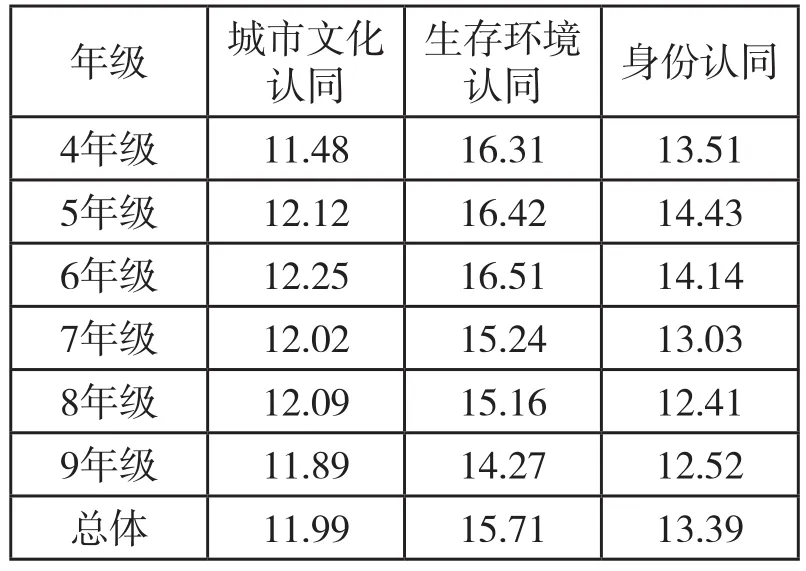

最后,用單因素方差比較的方式,考察了不同年級農民工隨遷子女城市的認同感,得出結果如表7、8所示。

從表7、8我們可以得出,不同年級的農民工隨遷子女的城市認同感程度是不相同。在城市文化認同方面,不同年級沒有顯著差異(p>0.05);但是在生存環境認同(p<0.001)和身份認同(p<0.001)這兩方面,不同的年級有著明顯的差異。且我們可以從表7中可以看出:在城市文化認同中,六年級的農民工隨遷子女認同感最高,五、七和八年都是稍高于平均水平;四年級和九年級農民工隨遷子女的認同感都低于平均水平,其中四年級認同感最低,與平均水平也相差較大。其次在生存環境認同方面,四、五年級的農民工隨遷子女對城市生存環境的認同感都較高,而六至八年級的農民工隨遷子女的認同感與年級呈負相關,年級越高的反而認同感越低;其中認同感最高的同樣是六年級,最低的則是九年級。最后在身份認同方面,四至六年級均高于總體水平,而七至九年級都低于平均水平;其中認同感最高的是五年級,八年級的農民工隨遷子女對于上海身份的認同感最低。

圖2 農民工隨遷子女城市認同感性別差異圖

表7 不同年級農民工隨遷子女的認同感均值表(n=1626)

三、結語

從本研究的結果來看,農民工隨遷子女城市認同感總體不高,對生存環境的認同感水平較高,但是在城市文化認同感和身份認同感方面偏低。當農民工子女懷著希望來到城市,卻發現自己不僅受到制度歧視,而且遭受各種不平等待遇。這使得他們很難融入城市主流生活,在一定程度上加深了他們與城市的隔閡,弱化了農民工對城市的認同。因此,他們很容易產生一種過客心理。既然是城市中的過客,那么他們就不會對城市負責,就會產生不少社會問題,影響城市社會的穩定。這一現象不是僅僅單項制度造成的,而是一整套的制度設計和安排,包括戶籍制度、社會保障和福利制度、勞動就業制度、人事制度、組織制度、人口遷移制度、教育制度、財政制度、住房制度乃至政治制度等,這些具體制度從總體上將農民工子女與城市居民有區別地分離出來,使其成為一個社會邊緣群體,形成了農民工子女融入城市和認同城市的障礙。[6]所以,只有采取切實有效的措施,才能增強農民工對城市的認同,從而順利實現城市化。已有研究表明,“農民工子女是一個特殊的群體,他們享受優質的教育資源、保障入學機會的平等、享受公共服務等方面需要政府、社區、社會組織等發揮作用;同時,處于接受學校教育年齡段的農民工子女在學業輔導、內心情感、生活照顧等方面需要家庭、學校教師、同輩群體發揮作用,農民工子女的城市認同與其獲得的社會支持密切相關。”[7]所以,要想提高農民工隨遷子女的城市認同感,構建農民工子女的社會支持尤為重要。其次,目前農民工子女無法完全融入城市生活中,無論在生活上、學習上、人際交往上都和城市子女存在差距。尤其在心理方面沖擊較大,對其成長有著較大影響,關系到他們對社會的作用,而只有更好的適應城市生活才能對城市更加的認同。所以,關注農民工子女現狀,解決農民工子女社會適應性問題同樣刻不容緩。農民工隨遷子女城市認同感不是一朝一夕就能夠提高的,這是一個持久而緩慢的過程,需要政府、社會與家庭等各方面合力的作用才能實現。

表8 以年級為自變量的單因素方差分析結果

[1]謝建社,牛喜霞,謝宇.流動農民工隨遷子女教育問題研究[J].中國人口科學,2011(1):92-112.

[2]袁巧玲.處境與意愿:農民工子女城市社會融合——基于杭州的調查[J].觀察與思考,2013(6):60-64.

[3]趙川芳.農民工子女城市歸屬感制度性影響因素分析[J].新西部,2010(11):9-19.

[4]熊易寒.城市化的孩子:農民工子女的城鄉認知與身份意識[J].中國農村觀察,2009(2):2-11.

[5]劉秋竹,明月.淺析城市農民工子女的社會適應性現狀及其對學習的影響——以陜西省西安市五環中學為例[J].教師,2013(5):118~119.

[6]王春光.農民工在流動中面臨的社會體制問題[J].中國黨政干部論壇,2004(4):25-27.

[7]包福存.社會支持與流動農民工子女城市認同的研究[J].太原大學學報,2011(9):10-13.

[8]羅豎元.農民工隨遷子女城市融入的結構與現狀[J].江漢學術,2014(2):20-25.

[9]周紅.農民工子女城市融入與社會穩定研究——基于社群心理邊緣化趨勢的分析[J].四川警察學院學報,2010(1):69-74