郭沫若與孩子劇團及抗戰戲劇

蔡震

(中國社會科學院 郭沫若紀念館,北京 100009)

郭沫若與孩子劇團及抗戰戲劇

蔡震

(中國社會科學院 郭沫若紀念館,北京 100009)

郭沫若將兩個活動在民間的孩子演劇團體收編入三廳編制,既是其個人情感的推動,亦是抗戰現實文化需求的促成。它從側面反映了戲劇之于抗戰文化的重要作用。

郭沫若;孩子劇團;抗戰戲劇

孩子劇團的收編,是抗戰時期郭沫若主政三廳期間非常上心的一件事。在他后來撰寫的《抗戰回憶錄》(《洪波曲》)中,有專門一節記述孩子劇團的事情。幾十個半大的孩子組織成演劇團走街串鄉宣傳抗戰,這在三廳的整個文化宣傳工作中或許只是一個小小的點,但誠如郭沫若所說,他們“盡可以成為一部抗戰的側面史”。抗戰文化史無疑應該記住孩子劇團的這些孩子們。有一些與此相關的文檔資料及其他資料,值得爬梳整理,以便我們可以藉文獻史料來更真實、準確地了解和記述歷史。

孩子劇團的成立

孩子劇團起初是在1937年“淞滬抗戰”期間出現的,由一群流離失所在上海難民收容所里的孩子們于9月3日組建。他們以演劇和歌詠的形式,在街頭、各難民所、及上海周圍地區宣傳抗日救亡。上海淪為“孤島”后,這些孩子們分散開,于1938年1月輾轉來到了武漢,但他們面臨著再被難童收容所收容的處境,于是,他們找到在上海時結識的郭沫若。

郭沫若得知孩子劇團的情況大為感動,他為孩子們題詞(1月29日)“:宗教家說‘兒童是天國中之最偉大者’,我敢于說‘兒童是中國之最偉大者’,因為他們的愛國是全出于熱誠,行動是毫無打算。”在八路軍辦事處參加歡迎孩子劇團的茶話會時(1月30日),郭沫若動情地說道:“真正親愛的小兄弟小妹妹們!我回國半年,今天可說是最快樂的一天。……九歲的小弟弟,就曉得出來救亡了,是作孽么?不,是幸福。好像一株植物放在溫室里雖然茂盛,但一拿出來就謝了,惟有山谷里,寒風暴雨中磨練出來的樹木,才是堅強的,才能發展起來,頂天立地。中國有了你們這群不怕艱苦的兒女,中國也要在苦難中漸漸長大起來的。你們就象征著中國,在艱難困苦中一天天長大起來吧。要建立一個國家,決不是容易的事體,一定是流許多許多勇士的血,犧牲許多許多戰士的頭臚,用這些血液來作水門汀,頭臚作磚塊,這樣才能建設得起來,中國要跟著你們一道長成起來!我不能再講了,我的眼淚要流出來了,那樣太難為情了。”

郭沫若很為孩子們的困境擔心,就想到將孩子劇團收編在三廳麾下。他借應允陳誠加入政治部籌組三廳之機,取得了陳誠的同意。1938年4月1日三廳成立,孩子劇團納入三廳的編制,但這還不是完整的孩子劇團。

這年10月,武漢開始撤守。三廳在撤退至湖南時,遇到長沙兒童劇團,郭沫若又有意將其收編。三廳與軍事委員會政治部是要撤退轉移到重慶的,但是鑒于長沙孩子劇團的艱難處境,郭沫若便帶上這群孩子,途徑桂林的時候(12月16日),即給政治部打報告,請示收編長沙孩子劇團,及組建孩子劇團事宜。報告是打給部長陳誠,副部長周恩來、張歷生的,由秘書長賀衷寒轉呈。報告這樣寫道:

逕呈者:職廳所屬孩子劇團工作素稱努力,唯自武漢遷移以來,沿途所收納之小朋友,已在十人以上。前月疏散人口時,復有長沙兒童劇團十余,曾經職廳援例發給疏散費,業已到達衡陽,因經費無著,將不免流離失所。因此,職擬將長沙兒童劇團收編,與孩子劇團合并。唯仍用孩子劇團之名,分為二隊,將其年長者為第一隊,年幼者為第二隊。原有孩子劇團之經費可作為幼年隊之經費。其第一隊之經費,則請準許將職廳擬辦而迄未舉辦之歌劇隊一隊經費移充。所擬是否可行,敬乞鑒核示遵。

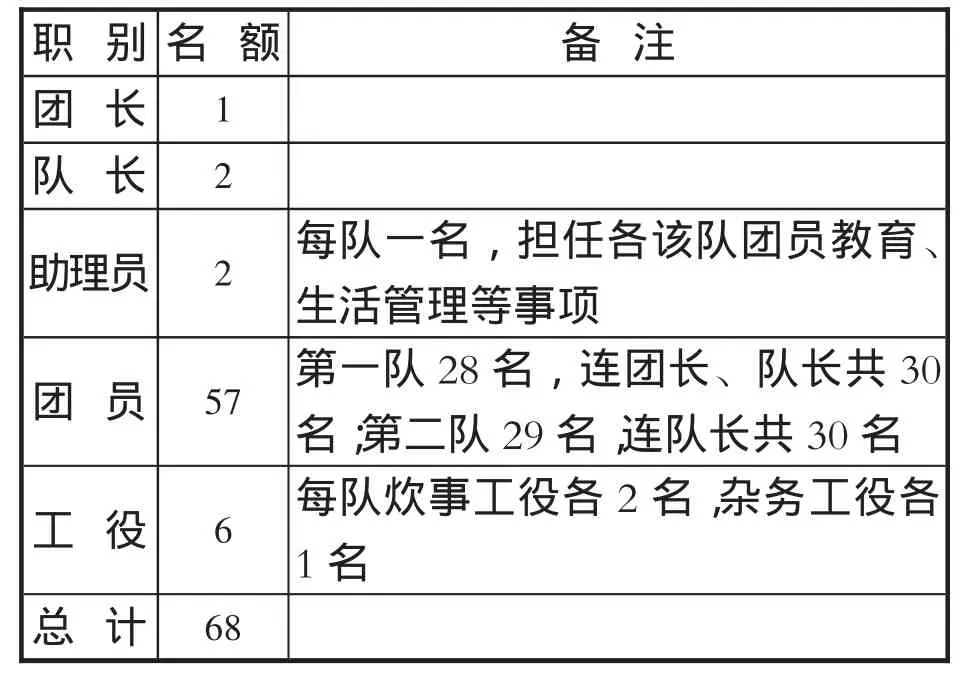

這份報告,在當天即由政治部副部長張歷生批示“:照辦”。至此,孩子劇團按如下編制組建成:

孩子劇團的團員實有58人(包括團長1人、隊長2人),其中男團員37人,女團員21人。他們來自十余個省市,年齡最大的21歲(團長),年齡最小的只有9歲,平均年齡15.3歲(據1939年3月報備政治部的孩子劇團名冊)。

軍委會政治部孩子劇團編制表

孩子劇團的工作

孩子劇團直屬政治部三廳,再加上劇團成員大都是未成年(僅5人年過18歲)的孩子,所以劇團的演出宣傳工作都被安排在后方。在武漢、重慶,劇團經常在各種社會活動中以歌詠、短劇、朗誦等形式進行宣傳演出。轉移入川以后,每年有大半時間在大后方的各地巡回宣傳演出。主要工作是“發動組織兒童起來參加抗戰工作,幫助兒童團體排戲,教歌。在宣傳方式方面,是以戲劇宣傳為主”。孩子劇團演出過的劇有:街頭劇《放下你的鞭子》《捉漢奸》《街頭》等,兒童話劇《幫助咱們的游擊隊》《孩子血》《孩子們站起來》等,兒童啞劇《不愿做奴隸的孩子們》,也排演過大型舞臺劇,如,六幕兒童話劇《樂園進行曲》、五幕童話劇《禿禿大王》。在巡回宣傳之外的時間里,劇團則集中起來學習、訓練。

以1939年為例,剛剛入川的孩子劇團,在3月即奉命以兩隊分赴川東、川南兩線“做傷兵及一般抗戰宣傳工作”。第一隊25人,由林犁田率領,至川東長壽、涪陵、豐都、忠縣、萬縣一線工作。第二隊28人,由吳新稼率領,至璧山、永川、榮昌、隆昌、瀘州、合江、江津一線工作。宣傳巡演歷時5個月,兩隊于8月返回重慶進行休整、訓練。12月初,兩隊又奉派開始新的巡回宣傳工作。“第一隊沿嘉陵江至合川、武勝、南充、蓬安、南部、閬中、蒼溪等處”“,第二隊至成都再沿泯江長江至新津、彭山、眉山、青神、宜賓、樂山、犍為等處工作”。

孩子劇團的工作,有專任指導員負責,有主管科第一科管理,但郭沫若對孩子劇團的事情經常要親自過問。譬如,一份由劇團指導員具報的“關于孩子劇團現有數事報告及請示”的呈文,就是直接呈報給廳長郭沫若的。報告中請示孩子劇團需要購備蚊帳的款項、第二隊的開辦費如何支付等事宜,郭沫若當即批示“:蚊帳應急備,會計室可盡先發付這筆費用。“”開辦費在結余內支發可也。可請傅抱石同志核閱,會計室核發。”

孩子劇團主辦兒童星期講習班,郭沫若親自到講習班作題為《二期抗戰中小朋友怎樣做工作》的講課。他還曾專門為孩子劇團撰寫文章《向著樂園前進》。在文章中,他肯定了孩子劇團成立以后所取得的成績,希望這些“永遠的孩子,把我們中國造成地上樂園”。

11月的四川,已近初冬,這是孩子們入川(1939年)以來將要度過的第一個冬天。“孩子劇團回渝訓練,已逾三月,現各科課程即將完竣,各種準備亦已大體完備,俟此間工作告一段落,擬即派第一隊……”這是孩子劇團指導員蔡家桂為劇團將被派往川西、川北巡回宣傳,擬上報政治部的呈文。呈文需經廳長簽發,郭沫若考慮到孩子劇團的孩子們多來自江淮、兩湖地區,恐怕他們難以適應四川冬季陰濕的寒冷,所以打算開春后再讓孩子劇團出行。不巧的是,這期間他因料理父親喪事請假返鄉。他怕孩子劇團被貿然派遣出發,遂特意囑咐一科科長杜國庠:孩子劇團事待他回來再議。于是,杜國庠在蔡家桂的報告上批示“:廳長臨行時曾面諭孩子劇團暫留鄉間訓練,俟來春再出發工作,所請籌備出發事,應俟廳座回廳再行請示。”

不過孩子們工作的熱情格外高漲,他們聽到這個信息,立即給郭沫若寫了一封請戰信。這封信一直保留在三廳的檔案中,非常真切地反映出郭沫若與孩子們的親密關系。信的抬頭不是稱謂廳長,是寫給關愛他們的師長(老師、長輩)的。信這樣寫道:

愛護和關心我們的郭先生:

好久沒有給您信了,您忙嗎?自從那天在廳里見遇您后,我們時時刻刻在想念著您,所以寫這封信來問候您好。

我們回團本部已有兩個多月了,在這一段時間中,我們主要的是加緊自己每人的學習,學習宣傳技術,同時,在附近做了一點工作。

我們在第二次團務會議決定在十一月半兩隊出發川北川西工作。后來,蔡指導員說:“郭先生為了愛護我們,怕我們冷,叫我們過了冬出發。”我們聽了都不高興,大家叫著:“我們不怕冷”,“我們要出發工作”,“寫信給郭先生去”。

親愛的郭先生:的確,我們不怕冷,我們要出發工作,因為在四川地帶,并不挺冷,而且,我們都做了新大衣,在比較冷的幾個月可以少布置一點工作,著重自己教育方面,您說好不好?

所以,今天寫信來,請郭先生允許我們十二月初出發工作,我們相信郭先生,一定不會使我們失望的。敬致

允許的敬禮!

軍事委員會政治部孩子劇團的孩子們謹上

郭沫若接信后即在信上批示:“大家都不怕冷,可在十二月初出發工作。”

1941年2月,政治部以“訓令治智一字第一八三一號”文,令田漢“:本部為培養戰時戲劇人才起見,特設立部立戲劇學院,以孩子劇團并入該院,每月經費七千元,即由該員負責籌備,限三月一日成立。”那時,郭沫若已經不在三廳,而轉任政治部文化工作委員會主任委員。

“戲劇的中國”

將兩個活動在民間且遭遇困境的孩子演劇團體收編,組成孩子劇團納入三廳編制,作為廳長的郭沫若的個人意愿在其中所起的作用是顯而易見的。何以如此?原因應該出自兩個方面:一是其個人情感的推動,二是抗戰現實文化需求的促成。

抗戰爆發,郭沫若毀家紓難,“別婦拋雛”秘密歸國,妻子兒女則留在日本。就在淞滬抗戰之后不久,他接到家信,得知妻子“曾被逮月余,飽嘗鞭笞之苦。諸兒在鄉,時遭無賴襲擊。”郭沫若憂心如焚,即作七律一首詩抒發自己的感受:“相隔僅差三日路,居然渾似萬重天。憐卿無故遭笞撻,愧我違情絕救援。雖得一身離虎穴,奈何六口委驪淵。兩全家國殊難事,此恨將教萬世綿。”在給來看望他的阿英書贈一首舊詩作的跋語中,他又寫道“:此四年前流寓日本時所作。爾時雖不自由,家室尚相聚。并且有我在,狂暴者尚未敢侵陵。今歲獨歸,妻孥陷敵,備受鞭笞之苦。憶及此作,不禁倍加凄切。”字里行間,傳達出作為父親的郭沫若,對于兒女、家人遭受困厄的忡忡憂心,卻又鞭長莫及的無可奈何。

從郭沫若在八路軍辦事處歡迎孩子劇團的動情講話中,我們顯然可以真切地感受到他對于孩子們命運的關切,實際上灌注了作為一個父親,對于自己孩子命運的那份深深憂慮卻無從寄托的情感。他不愿看到這些孩子被遣散,被收容所收容,失去家庭父母的關愛。他想要保護他們,恰好也逢到一個機遇,使他具有了這樣的能力:把孩子劇團收編在三廳。

另一個原因,應該是時勢對于戲劇這一藝術創作與表現形式在抗戰文化宣傳中作用的重視。這無論在官方和民間,都是如此。在這樣一種情勢下,郭沫若想到要把孩子劇團收編進三廳是很自然的。而且全由孩子們組成的劇團,在演劇宣傳工作中還會發揮出獨特的作用。后來孩子劇團的活動證實了這一點。

戲劇讓郭沫若與孩子劇團結緣,雖然只是郭沫若與一群孩子們之間發生的事情,但它從側面反映了戲劇之于抗戰文化的重要作用。

抗戰文化宣傳格外重視戲劇活動,與中國社會和平民百姓的文化傳統相關。中國社會是個以農民為主體的社會,戲劇(曲)一直都是廣大農村、鄉鎮地區文化閱讀的主要方式。處于文盲、半文盲狀態的農民們——當時中國軍隊的主體也是這些農民——在很大程度上正是通過常年在鄉鎮活動的各種戲曲演出,而獲得歷史的、文化的知識。所以抗戰一開始,戲劇演出的形式就成為從官方到民間向廣大民眾宣傳抗日救亡的重要手段。各個部隊,以及各地劇人,紛紛組織“救亡演劇隊”。我們從檔案資料中可以看到這樣的史實:

1938年2月,國民政府軍事委員會政治部甫一成立,在3月召開的政工會議上議決的議案中,即有“每一師處應組織隨軍抗敵劇團”一案。部長陳誠在4月21日簽署了給各戰區、行營政訓分處的訓令,要求各分處“遵照辦理,以增強宣傳工作效能”。

6月6日,郭沫若以主管廳長的名義,就各師旅政訓處設立隨軍抗敵劇團辦法,給政治部簽呈報告。報告說“:查戲劇宣傳,效力極為宏大,既可提高部隊戰斗精神,更能組織民眾,增強抗戰力量,故本年三月全國政工會議時,有成立各師旅政訓處隨軍抗敵劇團之議決。茲查各師處有已成立者,有因駐扎后方,停發事業費不克組織者,亦有函請介紹人才及索取劇本者,本廳職司宣傳,擬請部令各軍師旅政訓處將各該師抗敵劇團組織工作情形及不克成立原因詳細呈報,以便統籌策劃,庶該各劇團工作得有改進。”

除每一師處組織隨軍抗敵劇團,由政治部直屬,在三廳編制下還有十個演劇隊,及孩子劇團兩隊。另有三個宣傳隊及新安旅行團隸屬一廳。三廳主管的文化宣傳工作包括音樂、美術、電影、攝影、外宣等多個方面,戲劇工作、演劇隊一直是其中的重頭戲,這從當年三廳每月的工作計劃中就可以看到。

1941年2月,政治部“為指導部屬各戲劇團隊業務并推進一般劇運起見,特設立戲劇指導委員會”。主任委員由部長張治中兼任,郭沫若兼任副主任委員,田漢、洪深、熊佛西、馬彥祥、應云衛等為常務委員。同時,還由田漢負責成立了部屬的戲劇學院。

可以說,整個抗戰期間,在國民政府的官方層面,對于從事抗日救亡宣傳的演劇團體的組建、戲劇演出活動,是大力提倡和全力支持的。在民間也活動著大批宣傳抗日救亡的演劇團體,他們的活動經費主要來自民間捐助,部分來自演出收入。如有不足,即向政府機構提出申請。在政治部檔案中就保存有許多民間劇團,像“武漢華北流亡同學會演劇隊”、“上海救亡演劇隊”、“蘇童抗敵劇團”、“大地劇團”“、江蘇流亡劇團”“、量才劇團”等向三廳申請補助經費的報告。他們都得到了補助。據當時的統計,活動在全國各地的抗戰話劇團體達1013個,活動在各戰區及敵后的戲劇工作者有20萬人,加上大后方和海外的戲劇工作者,總數當在三四十萬之多。

抗戰文化一個突出的特點,或者說時代特征,是對文學藝術宣教作用的強烈需求,也將這一作用發揮到極致。這與世紀之初文化先驅們通過文學活動進行思想啟蒙已不可同日而語,因為抗戰文化直接面對的是最廣泛的社會民眾。戲劇(包括創作、演出)在這樣的社會責任擔當中有力地激勵著士兵和平民大眾堅持抗戰的信念與意志。與此同時,戲劇,尤其是更容易貼近現實的話劇藝術(包括與話劇形式相似的街頭劇、活報劇等),也被這樣的時勢推動而發展著。話劇這種外來的藝術形式,前所未有地為廣大民眾所接受。當年的一份調查報告曾稱“:救亡劇隊的工作,給整個中國社會以充分認識話劇價值的機會,各社會階層里都在組織起救亡劇團來,使中國變為戲劇的中國。”

郭沫若的文學活動,因其抗戰歷史劇的創作,而豎起了一個新的里程碑,關于這方面的研究,早已在郭沫若研究領域廣泛展開。但是,這些研究多只是從其文學創作活動本身去看其歷史劇創作。他參與其中的主管抗戰文化宣傳工作的經歷,戲劇在抗戰文化中的獨特作用和價值等,并未同時進入研究的視界。所以,對于詩人郭沫若何以會在抗戰時期選擇歷史劇創作,并且以一種“爆發”的姿態,成就了一段輝煌?一直以來的研究都是強調,因為國民黨方面在國統區的文化鉗制,作家們只能以歷史題材來反映現實,郭沫若于是“把這時代的憤怒復活在屈原時代”(《序俄文譯本史劇〈屈原〉》)里去了。然而,這其實只解釋了郭沫若(也包括其他許多作家)基于現實的原因,而在創作題材上的選擇,并不能說明郭沫若何以會選擇并衷情于戲劇這一文學創作的體裁與藝術表現的方式。

從上述抗戰文化的特點,以及郭沫若的經歷中,應該可以得到這樣的認識:如果沒有遭逢抗戰,郭沫若未必會選擇戲劇作為文學創作新的發力點,抗戰文化讓他選擇了戲劇,并玉成了其創作的輝煌成就。當然,這只是事情的一方面,在另一方面,抗戰宣傳工作和戲劇創作的經歷,也一直影響到郭沫若此后,直至新中國成立之后的發展——在整個文學創作方面的發展。

人們多有指摘、詬病的郭沫若在文學創作上的一些缺憾,其實都可以在他抗戰時期的文化經歷和文化背景中找到前因。并且何止郭沫若如此!盛行于抗戰文化中的文學寫作方式,文化宣傳的方式、方法,諸如,活報劇、街頭劇、朗誦詩、墻頭詩,包括演劇隊、演劇宣傳的形式等等,在新中國成立后的很長一段時間內都還在社會生活中延續著,影響著當代文化生活。

(以此文紀念中國人民抗日戰爭勝利七十周年)

(責任編輯:王錦厚)

注釋:

①見漢口大路書店1938年4月版《孩子劇團從上海到武漢》。

②慧琳《孩子劇團歡迎會上》,1938年2月10日《新華日報》。

③三廳檔案資料,南京第二歷史檔案館,卷宗七七二·798。

④三廳檔案資料,南京第二歷史檔案館,卷宗七七二·2236。

⑤見三廳“治書巴字第1393號”呈文,藏南京第二歷史檔案館。

⑥三廳檔案資料,南京第二歷史檔案館,卷宗七七二·797。

⑦見1939年3月20日《新華日報》。

⑧孩子劇團在重慶國泰大戲院公演石凌鶴編導的《樂園進行曲》,郭沫若遂作此文,刊載于1941年3月27日《新蜀報·蜀道》第393期。

⑨三廳檔案資料,南京第二歷史檔案館,卷宗七七二·798。

⑩三廳檔案資料,南京第二歷史檔案館,卷宗七七二·798。

?此訓令見軍事委員會政治部檔案,藏南京第二歷史檔案館。

?阿英《關于郭沫若夫人》,廣州戰時出版社1938年1月版《抗戰中的郭沫若》。

?軍事委員會政治部檔案,南京第二歷史檔案館藏。

?軍事委員會政治部檔案,南京第二歷史檔案館藏。

?據國立編譯館檔案,藏南京第二歷史檔案館。

?據國立編譯館檔案,藏南京第二歷史檔案館。

G112

:A

:1003-7225(2015)02-0016-04

2015-07-22

蔡震,男,中國社會科學院郭沫若紀念館研究員。

戲劇(曲)在以農民為主體的中國社會,一直都是廣大農村、鄉鎮地區文化閱讀的主要方式。所以抗戰一開始,戲劇演出的形式就成為從官方到民間向廣大民眾宣傳抗日救亡的重要手段。戲劇(包括創作、演出)在抗戰的社會責任擔當中有力地激勵著士兵和平民大眾堅持抗戰的信念與意志,將文藝的宣教作用發揮到極致。戲劇,尤其是更容易貼近現實的話劇藝術(包括與話劇形式相似的街頭劇、活報劇等),也被這樣的時勢推動而發展著。話劇這種外來的藝術形式,前所未有地為廣大民眾所接受。郭沫若正是因此而選擇了戲劇作為文學創作新的發力點,并成就了其歷史劇創作的輝煌。