桂東地區3種人工林植物多樣性研究

梁遠文+譚葉厚+覃祚玉+林建勇+李立杰+黃大勇

摘要:為掌握桉樹、馬尾松、紅錐3種人工林在人為活動影響下植被恢復能力及生長規律,在廣西蒼梧縣共青林場設置了固定監測樣地,從物種豐富度、均勻度和物種多樣性指數等方面對這3種人工林群落的物種多樣性及動態進行了研究。結果表明:①在2010~2012年間,3種人工林的林下灌木層種類數隨著郁閉度的增大,呈先增后減趨勢,草本層則呈現持續遞增趨勢;②3個群落的植物總個體數、物種豐富度、均勻度和物種多樣性指數變化趨勢均基本一致,即:先增加后降低,不同林分的各指標大小排序為:紅錐林>馬尾松林>桉樹林;③垂直結構物種多樣性方面,3種人工林植物豐富度指數和多樣性指數高低表現為:灌木層>草本層。

關鍵詞:桉樹;馬尾松;紅錐;人工林;植物多樣性

中圖分類號:S718.5

文獻標識碼:A文章編號:16749944(2014)12006404

1引言

隨著近年來生物多樣性及保護的研究受到前所未有的高度關注,人工林植被多樣性變化也日益受到重視,成為林業、土壤和生態科技工作者關注的焦點問題。因此,開展人工林物種多樣性的研究更顯必要。廣西東部的蒼梧縣共青林場自然條件十分優越,自2008年起廣西林科院在該區進行定位研究,在群落本底調查、植物區系、群落結構與分類、森林生長、植物多樣性等方面進行了大量工作。本監測試驗是“世行貸款廣西綜合林業發展和保護項目環境管理與監測”的研究內容之一,項目試點選擇了立地條件較好的共青林場,進行生物(植物部分)多樣性監測試驗。對共青林場的桉樹(Eucalyptus)、馬尾松(Pinus massoniana)、紅錐(Castanopsis hystrix)人工林群落的物種多樣性進行了研究與探討,研究桂東人工林區一些典型森林生態系統的群落結構、特征、穩定性,為物種多樣性研究、恢復與保護及人工林的可持續經營和管理提供基礎數據。

2研究地點和研究方法

2.1研究區概況

蒼梧縣共青林場(東經111°25′,北緯23°44′)位于廣西東部,屬南亞熱帶季風氣候,年均氣溫21.2℃,年均降雨量1506.9mm,年均相對濕度80%,年均無霜期達331d,光、熱、水資源豐富,雨熱同季。地貌類型為低丘,海拔在250m以下,坡度30°~35°。土壤為玄武巖發育而成的赤紅壤,土層深厚≥80cm。常見植被中喬木有桉樹、馬尾松、紅錐等樹種,灌木有桃金娘(Rhodomyrtus tomentosa)、野牡丹(Melastoma malabathricum)、鹽膚木(Rhus chinensis)、石斑木(Rhaphiolepis indica)等,草本有鐵芒萁(Dicranopteris linearis)、五節芒(Miscanthus floridulus)、烏毛蕨(Blechnum orientale)等。

2.2樣地設置及調查方法

2008年在立地條件大致相同的杉木采伐跡地上造林,在每個樹種林地內設置20m×20m監測主樣地各1個,監測主樣地內喬木層進行每木檢尺,記錄植株種名、地徑、胸徑(≥5cm)、高度、冠幅、郁閉度、物候相、生活力等因子;每個主樣地內分別設置5個5m×5m的灌木監測樣地,記錄灌木種類、數量、覆蓋度、生長高度、物候相、生活力等;5個2m×2m的草本監測樣地,記錄樣方內草本植物種名、高度、株(叢)數、覆蓋度、生長情況等。2008年在采伐跡地上進行本底調查,2009年未進行調查,2010~2012年每年11月進行物種多樣性調查。

2.3生物多樣性指數的計算

植物多樣性的評測選用豐富度指數(S)[1]、均勻度指數[1]和物種多樣性指數[1]等3種指數,其計算公式如下。

Shannon-Wiener多樣性指數:H′=-∑PilnPi ;

Simpson指數(D):D=1-∑Pi2,種間相遇機率(PIE):PIE=∑((Ni÷N)×(N-Ni)÷(N-1));

Pielou的均勻度指數(Jsw和Jsi):Jsw=H′/lnS,Jsi=D/(1-1/S)

式中:Pi為種i的個體數與樣方個體總數的比值;Ni為種i的個體數;N為樣方的個體總數;S為樣方物種總數,即豐富度指數。

3結果與分析

3.1試驗區人工林群落的主要植被類型

群落組成和成層結構是識別與鑒定群落的重要特征,能清楚標志群落中植物種間、植物與環境之間相互關系。本研究試驗區在2010~2012年間人工林群落的主要植被類型可分為以下幾種:桉樹—野牡丹/桃金娘/杉木—五節芒群落、馬尾松—桃金娘—五節芒群落和紅錐—野牡丹—鐵芒萁/五節芒群落。

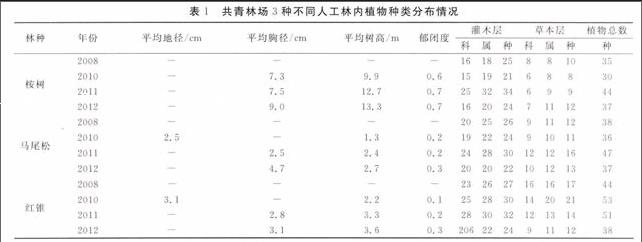

3.2不同類型人工林植物種類分布特征

人工林林分結構和物種多樣性可表征森林發育程度,是退化森林生態系統恢復機制研究中的重要指標[2]。由表1可知:雖然前茬相同,但林分類型不同,其林下的植物種類不一定相同。在數量上表現為紅錐林>馬尾松林>桉樹林;各個林分的植物種類數目均在2011年表現最高,至2012年植物種類及種類數目與2008年的(本底調查)基本保持一致。3種類型的人工林林分的林下灌木層種類隨著郁閉度的增大,呈先增后減趨勢,而草本層則出現遞增趨勢。這可能是由于不同的郁閉度影響林下光照強弱及水分分配,從而對林地植被種類、數量及生長量產生影響。

3.3不同林分類型物種多樣性

3.3.1林分物種多樣性分析

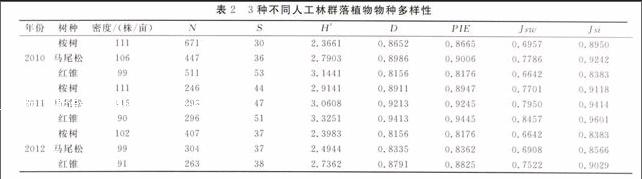

物種多樣性反映了生物群落在組成、結構、功能和動態方面的異質性,體現了群落結構類型、組織水平、發展階段、穩定程度和生境差異[3,4]。由表2可知:3種類型的人工林的Shannon-Wiener 指數在 2.30~3.30 之間,Simpson指數、種間相遇機率均大于0.80;Pielou的均勻度指數 (Jsw)介于0.66和0.85 之間,而Jsi指數則在0.83~0.97 范圍內,且各指標呈現一定的變化規律:從2010~2012年群落的植物個體數(N)、豐富度指數(S)、Shannon-Wiener指數(H′)、Simpson指數(D)、種間相遇機率(PIE)、Pielou的均勻度指數(Jsw和Jsi)指標的變化趨勢均基本一致,即先增加后降低。一般來講,在純林中,闊葉林比針葉林更有利于林下植被的生長發育,不同樹種,密度相近時,針葉林較闊葉林林下植物物種多樣性高[5]。但在本試驗中,各個多樣性指標大致表現為紅錐人工林群落(闊葉樹)>馬尾松人工林群落(針葉林)>桉樹人工林群落(闊葉林)。endprint

3.3.2不同林分林下植物多樣性

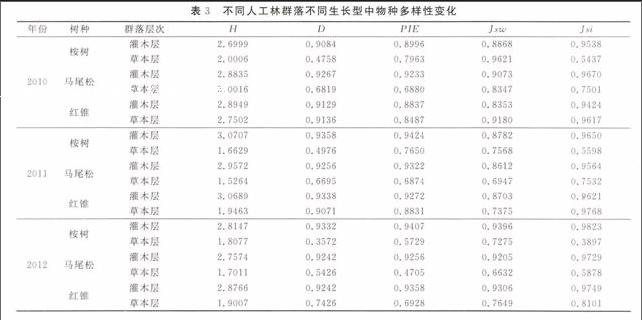

灌木、草本物種組成和結構可以作為森林自然恢復狀況及森林生態系統健康狀況的重要指標。由于不同人工林群落在物種組成、結構和功能等多方面存在一定的差異,因此它們在物種多樣性特征上也存在一定差異[6]。由于研究的林分喬木層全部是人工純林,從多樣性構成意義上,灌木層和草本層是人工林群落植物多樣性最重要的成分,所以選這2個生長類型作為研究對象(表3)。

由表3可以看出:2010~2012年,隨林齡的增加,灌木層的物種豐富度、均勻度及多樣性指標呈現先增加后降低的趨勢,變化幅度不大,而草本層則逐年遞減。不同林分人工林下的草本及灌木的物種多樣性指數出現了大致相同的變化趨勢,與曹廣月等[7]提出的觀點一致。即:總體上灌木層的豐富度、均勻度和多樣性指數均高于草本層的,這可能是因為灌木具有較好的適應性和數量的穩定性,加上林地前茬均為杉木,林地立地條件相近,植物種類分化不大,故多種灌木在該試驗區不同人工林中普遍存在,且各物種的個體數分布比較均勻,優勢種、伴生種與稀有種的數量差異較小,而草本層則對環境的反映比較敏感,各物種個體數分布不均勻,優勢種明顯。人工林下草本層豐富度指數和多樣性指數均低于灌木層,主要是由于這3種人工林更能利用環境資源,具有很好的穩定性,這種穩定的環境為物種的侵入創造了條件。

4結論與討論

4.1群落的主要植被類型及種類分布特征

研究表明:本研究試驗區在2010~2012年間人工林群落的主要植被類型可分為以下幾種:桉樹—野牡丹/桃金娘/杉木—五節芒群落,馬尾松—桃金娘—五節芒群落,紅錐—野牡丹—鐵芒萁/五節芒群落。灌木層種類繁多,分布均勻,而草本優勢種明顯。林下的植物種類的數量大小依次為:紅錐林>馬尾松林>桉樹林。

4.2不同類型的人工林群落的物種多樣性

研究結果表明,在一定時間(2010~2012年)內,3種人工林的植物物種豐富度、均勻度和多樣性指數均呈“倒v型”變化,這可能與林分郁閉度和光照條件變化有關。共青林場試驗區不同林分人工林物種豐富度、多樣性、均勻度指數變化趨勢大致相同,從高到低排序依次為紅錐林>馬尾松林>桉樹林;在不同年份,3種類型人工林下植物豐富度指數和多樣性指數高低表現為:灌木層>草本層,灌木層物種多樣性在所有層中表現最高,說明在研究試區的森林群落中,灌木層中的物種多樣性在整個群落中占據主導地位,對群落的物種多樣性起著決定性的作用。

4.3增加監測樹種與群落類型,增加人工林植被更新

能力的可比度

人工林種植后,2009年未對試驗地進行監測,在時間上缺乏一定的連貫性。本文應用了多種多樣性指數對研究區各種森林群落的物種多樣性進行測度和綜合分析,結果表明:3種不同林分類型的人工林群落及灌草層物種多樣性指數值比較規律,受研究時間及資料的限制,本研究沒有深入研究不同立地條件及不同撫育措施對人工林下植物物種多樣性造成的影響,所以后續研究將從群落生態學與生態系統等角度系統研究人工林物種動態變化,不斷完善該區人工林物種多樣性監測體系,為人工林的可持續性提供第一手數據材料。

致謝:參加此項目調查的還有黃應欽、李娟、戴俊、徐振國、周全連、鄧榮艷、王磊、鐘金等,在此一并致謝!

參考文獻:

[1]MAGURRANA E.Ecological diversity and its measurement[M].New Jersy:Princeton University Press,1988.

[2]羅德光.不同強度人為干擾對馬尾松林分結構及物種多樣性的影響[J].福建林業科技,2005,32(4):90~93.

[3]PAN K W.Structures of the artificial mixed forests in the clear-cut area of subalpine dark coniferous forests on upper branch of the Minjiang River[J].Journal of Wuhan Botanical Research,1999,17(2):130~136.

[4]王華.亞熱帶區域幾種典型人工林生態系統服務功能研究[D].長沙:湖南農業大學,2007.

[5]秦新生,劉苑秋,刑福武.低丘人工林林下植被物種多樣性初步研究[J].熱帶亞熱帶植物學報,2003,11(3):223~228.

[6]郭寶嘉.霧靈山森林植物與節肢動物群落結構及多樣性研究[D].北京:北京林業大學,2005.

[7]曹廣月,賀康寧,胡興波,等.青海大通山區 5 種不同類型人工林下植被物種多樣性比較[J].廣東農業科學,2012(11):164~167.endprint