西安地鐵北大街站換乘功能評價研究

李世民 安栓莊 賀臘妮

(中國地鐵工程咨詢有限責任公司 北京100037)

1 研究背景

西安地鐵現狀已經開通2條線路,分別是1號線和2號線,北大街站為1號線和2號線的十字相交換乘站,也是目前西安地鐵網絡中唯一的換乘車站。1號線和2號線是西安地鐵網絡中的骨干線路,骨干線相交意味著換乘客流量相對較高,現狀換乘站已經出現人流密度過高,設施前擁擠嚴重等問題,為了深入剖析換乘站問題,筆者采用動態模擬的方法評價北大街站的換乘功能。

選擇北大街站進行換乘功能評價,主要原因是北大街站具有這樣幾個特征:

1)網絡中的最重要兩條骨干線路相交,具有客流量大,沖擊性大的特點;

圖1 北大街站在西安地鐵網絡中的位置

2)車站已經開通,可以在分析現狀車站存在問題的基礎上提出改造建議;

3)車站非常典型,研究北大街站換乘問題對同類換乘站具有借鑒意義,車站換乘形式為上側下島,同類型車站在應對大客流中表現出類似問題,例如北京的惠新西街南口。

2 換乘站動態模擬關鍵點

軌道交通換乘站具有客流量大,客流組織復雜的特點,采用傳統的換乘設計方法難以真實地表現出換乘站的客流動態特征,尤其是換乘站客流對設施的沖擊性,采用動態模擬方法可以對未來換乘站的使用狀況進行較為真實的再現,尤其適用于設計車站方案比選。

相對其他換乘站評價方式,采用動態模擬對換乘站進行研究具有以下幾個特點:

1)全面系統地反映車站所有設施(換乘及進出站)在復雜客流條件下的使用狀況,主要通過飽和度和設施前擁堵人數等指標來體現;

2)有針對性地對流線分析中發現的沖突點進行深入的動態分析,沖突點是否影響乘客的正常使用與客流量和沖突角度等因素相關,是否存在嚴重問題必須通過動態模擬方式進行分析。

3)生動表現不同空間的服務水平,主要通過空間平均密度圖等指標來表現。

進行動態模擬采用國內外廣泛使用的較為成熟的Legion仿真模擬平臺,動態模擬過程包括建模、仿真、數據結果分析和校核4個部分,具體見圖2。

圖2 動態模擬過程

對于動態模擬4個部分中最重要的是建模部分,建模過程中設定的參數是否合理影響整個模擬結果的合理性,所以校核部分也是針對參數設置的合理性進行的。經過校核后的模型才能用于遠期客流的動態模擬。

3 北大街站模擬評價

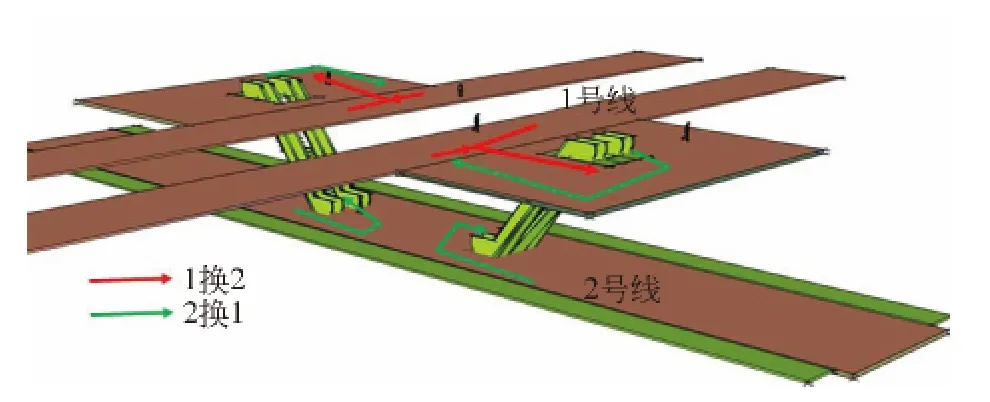

3.1 車站方案

北大街站為1號線和2號線十字相交換乘車站,換乘形式為上側下島,1號線在上,為側式站臺,位于地下2層;2號線為島式站臺,位于地下3層;地下1層為1號線和2號線的公用站廳。1號線與2號線的客流通過連接1號線和2號線的樓扶梯換乘,具體見圖3,2號線進出站也使用圖中樓扶梯。北大街站換乘設施僅有2組樓扶梯,整體換乘設施能力較小,并且由于1號線為側式站臺,如果1號線(上行或下行)與2號線換乘客流不均衡性較大,則可能出現某一側設施能力緊張,而另一側設施能力富余較大的情況。島側換乘方式應對客流不均衡性的能力較差。

圖3 北大街站換乘關系及流線圖

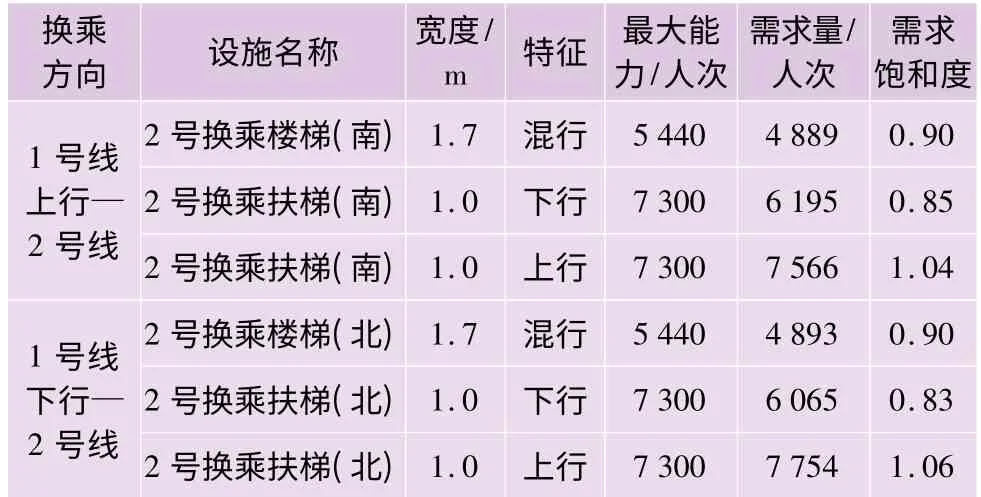

3.2 預測客流

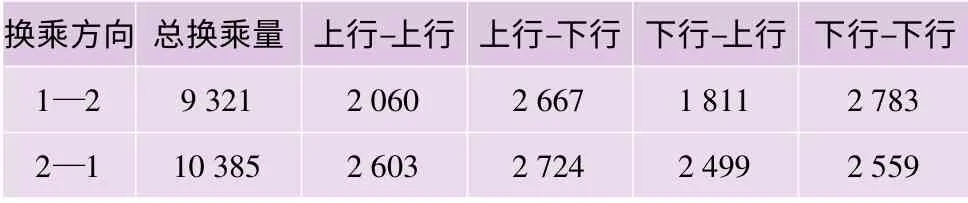

為了研究車站換乘設施應對大客流的能力,選取遠期的高峰小時預測進行評價。預測客流受到諸多因素影響,預測結果存在不確定性,因此需要對預測客流進行分析。本站遠期高峰小時預測客流見表1、2。

表1 北大街站遠期早高峰換乘客流量 人次

表2 遠期早高峰進出站客流量 人次

1)預測換乘客流分析。通過類比分析得出,本站預測換乘客流量級基本合理。由于在城市空間結構和地鐵網絡結構上西安與北京存在一定的相似性,因此類比北京地鐵網絡內類似區位車站的現狀客流量。根據北大街站的特征,選取北京地鐵網絡中骨干線路相交的換乘站,并且位于城市中心地區,通過篩選有東單站和西單站符合要求。現狀東單站和西單站高峰小時單向換乘量約1.2萬人次,考慮西安遠期人口規模應略低于現狀北京人口規模,單向約1萬人次的換乘量基本合理。

2)預測進出站量分析。遠期高峰小時進出站量略大于現狀實際運營客流,由于車站周邊為建成區,遠期客流增加幅度不大符合客流增長規律。

通過以上分析北大街站預測換乘量和進出站量在量級上符合客流規律,可以作為模擬評價的基礎數據。

3.3 車站換乘功能評價

3.3.1 評價方法及標準

本文采用建立評價體系的方法,對換乘站進行全面系統的評價。根據現狀西安換乘站調查及北京等城市的經驗,從4個方面對換乘站進行評價,并根據調查結果確定評價指標標準,具體見表3。

表3 換乘站評價指標體系

應用換乘站評價體系的關鍵是確定評價指標是否符合標準要求,一般來說,確定評價指標的方法有靜態計算和動態模擬,兩種方法都可以用于換乘站評價工作,本文綜合采用兩種方法,例如:對于設施超高峰飽和度采用靜態計算方法,這樣可以在較短時間內確定設施能力是否滿足客流要求;設施擁堵人數則采用動態模擬,更加形象表現設施前擁堵情況的動態變化過程。

3.3.2 評價指標模擬結果

根據評價方法體系,采用靜態計算和動態模擬兩種方法對評價體系內各個指標進行評價。

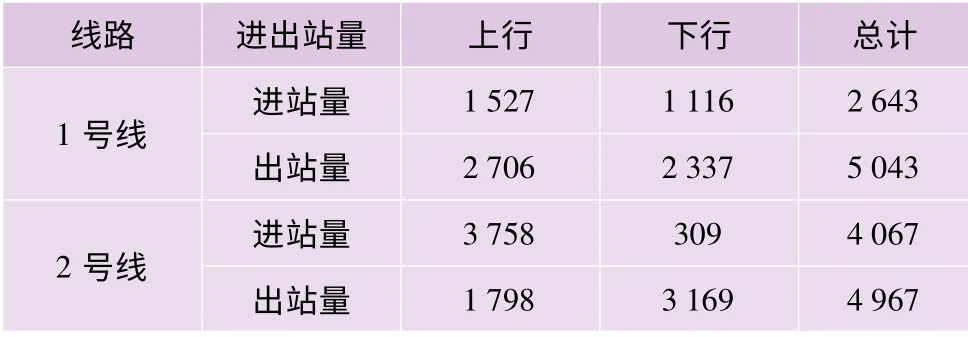

1)設施飽和度見表4。1號線換乘2號線設施能力不滿足需求,存在大量乘客難以疏散的問題。

2)設施擁堵人數(2換1)。本站主要擁堵發生在2號線站臺上行樓扶梯前,因此重點給出2號線站臺的設施擁擠情況,見圖4。

表4 換乘設施飽和度

由圖4可以看到,上行設施擁堵人數達到120人以上,雖然未超過評價標準,但由于在發車間隔內存在乘客疏散不掉的問題,說明該指標不符合要求。通過飽和度來看設施飽和度剛剛超過1.0,但由于扶梯前擁堵人數較多,影響樓梯使用,同時由于流線沖突也影響扶梯能力的發揮,在實際模擬動畫中發現樓扶梯難以達到飽和工作狀態。

3)流線分析。由本站流線分析發現主要問題發生在2號線樓扶梯前,具體見圖5,圖中綠色流線為2號線換乘1號線,藍色為1號線換乘2號線,兩種換乘流線在樓扶梯前多處發生交叉沖突,影響人流的通過。

圖4 2號線站廳人流密度及樓扶梯前擁堵情況

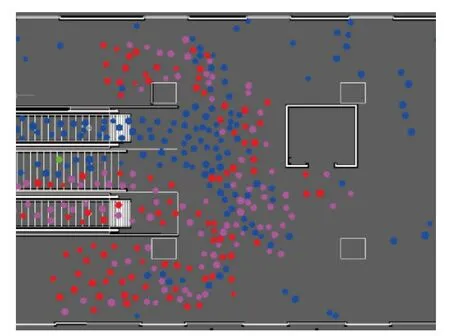

通過CAD圖的流線分析可以找出沖突點,但沖突點是否存在嚴重問題則需要在動態模擬中進行分析,見圖6(藍色為進站乘客,紅、粉色為出站乘客)。通過圖6可以看出,圖5中有3個沖突點存在乘客通過困難,沖突點存在問題,對模擬視頻進行截圖可以看到客流沖突點對客流通過所產生的影響。

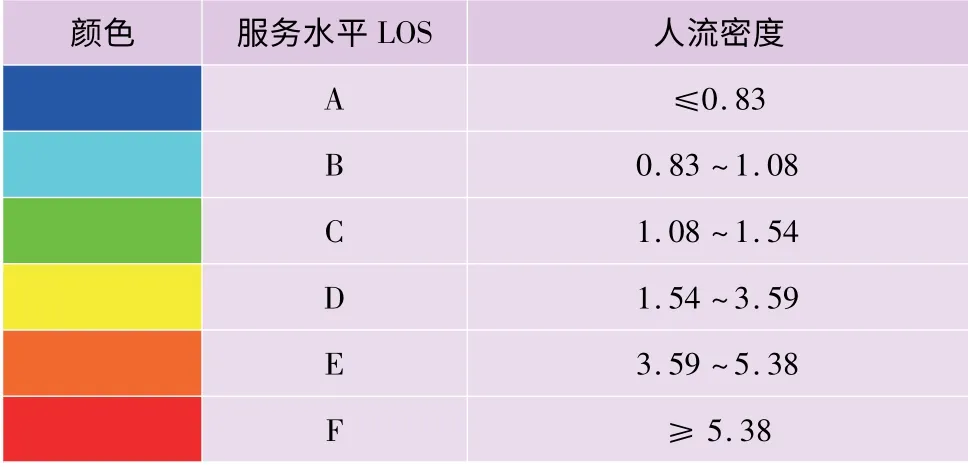

4)站臺服務水平。評價站臺服務水平采用2種方式,一種是整體人流密度,另一種是站臺人流密度分布,對站臺人流密度采用不同顏色代表不同等級的服務水平(見表5)。

圖5 換乘流線圖

圖6 模擬動畫中沖突點

表5 排隊空間服務水平標準 人/m1

地鐵規范中對車站人流密度的規定是:站臺上人流密度為0.33~0.75 m1/人,按照規范標準對應站臺空間的C、D兩級水平,也就是小于E級服務水平。

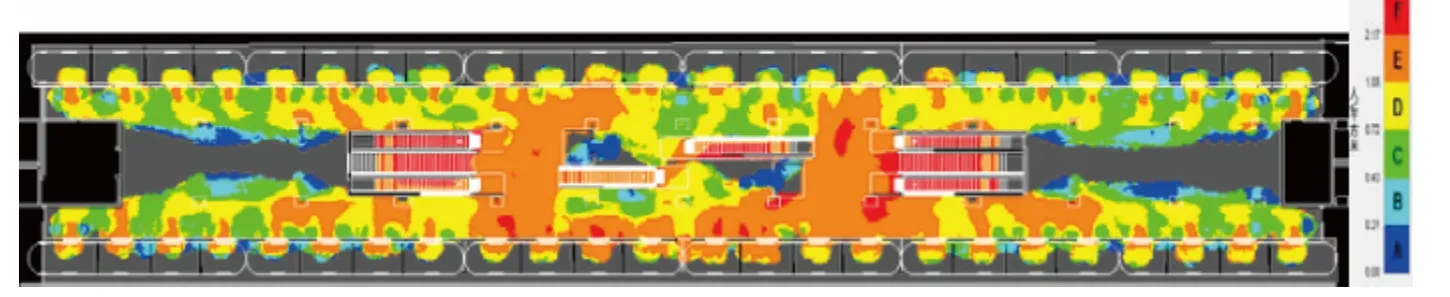

對本站模擬后發現主要問題發生在2號線站臺,重點對2號線站臺人流密度進行分析,從2號線站臺人流密度分布來看,高密度區域主要集中在2座樓扶梯前,大面積區域服務水平大于E級,甚至已經影響到候車區域的正常使用,當然這主要是上行樓扶梯能力不足的結果,具體見圖7。

整體2號線站臺服務水平通過測試站臺總人流密度進行評價,由于擁堵客流的不斷增加,2號線總人流密度逐步接近評價標準(1人/m1),存在一定程度上整體密度過高的問題,具體見圖7。

3.3.3 換乘便捷性評價

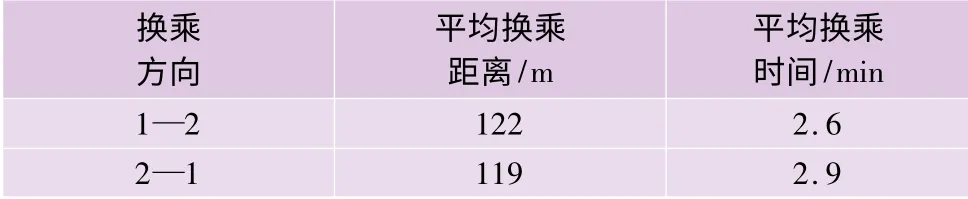

換乘便捷性采用換乘時間進行評價,由于本站是上側下島的換乘形式,便捷性非常好,模擬出來的換乘時間都小于3 min,具體見表6。

表6 換乘便捷性評價

3.4 存在問題

根據以上評價指標分析,本站存在問題主要包括:2號線站臺換乘1號線上行扶梯能力不足;2號線站臺樓扶梯前擁堵人數過多,影響候車區、進站及換乘客流的進入;2號線站臺人流密度超過評價標準,站臺擁擠,安全性差;兩處安檢設施能力不足,在超高峰時段存在排隊問題。

3.5 優化方案再評價

根據車站仿真發現問題提出2種改進方案。

3.5.1 調整運營組織方案(方案1)

調整客流組織方式,1換2采用站廳換乘,2換1不變;2號線站臺混行樓梯調整為上行;站廳與換乘平臺之間樓扶梯按照圖中組織沒有流線沖突;當單向進站和換乘客流超過7 300人/h時,站廳換乘客流沖擊性較大,對樓扶梯增加圍欄,樓梯僅上行。

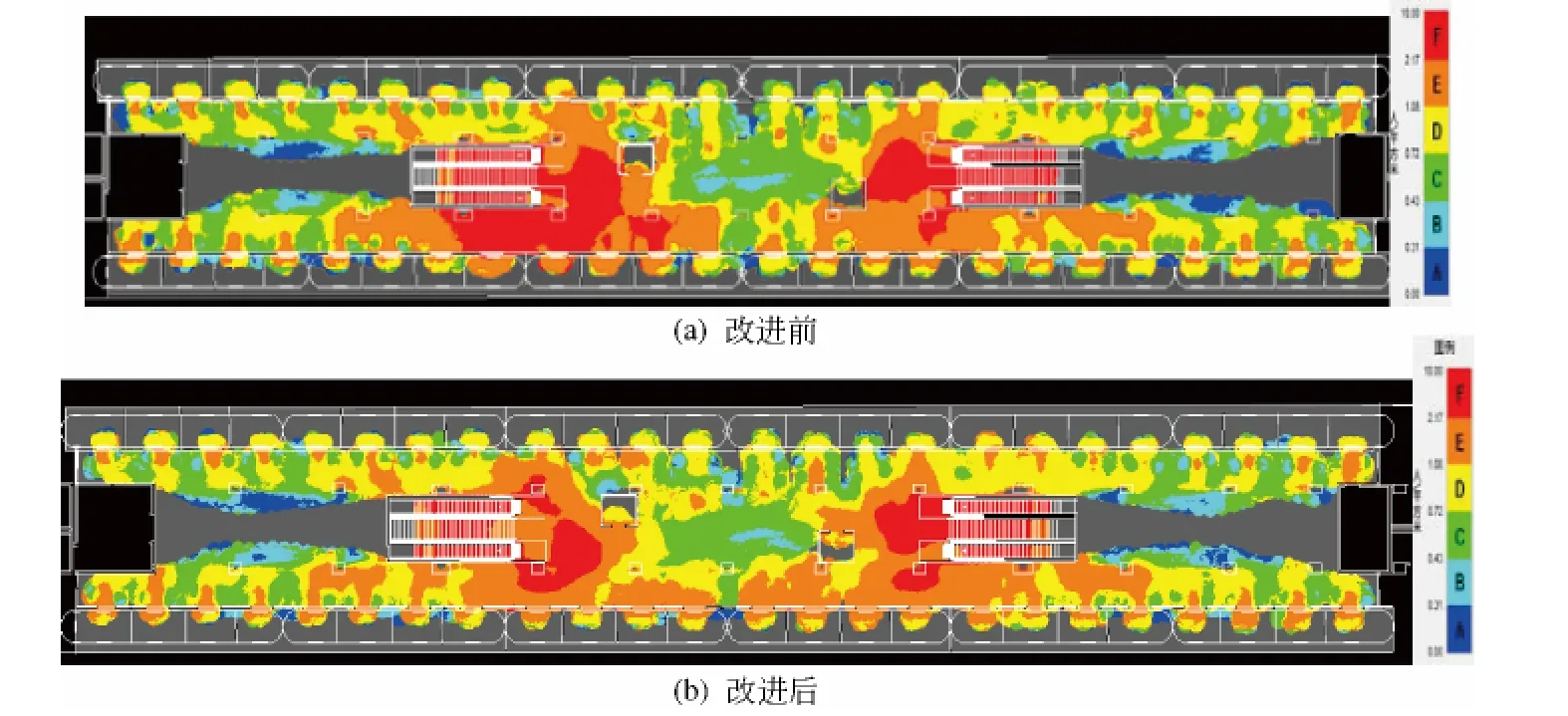

對改進方案進行再模擬,對比改進前后2號線站臺使用情況見圖8。

圖8 2號線站臺改進前后的使用情況

可以發現,樓扶梯擁堵情況有較為明顯的改善,原因是增加了上行設施能力,但同時下行設施能力降低,1號線換乘2號線的設施飽和度過高,在下行扶梯前產生一定擁堵。該方案可緩解2號線站臺擁堵問題,緩沖客流對樓扶梯的沖擊,但未改變設施能力緊張的問題。

3.5.2 增加換乘設施(方案2)

針對方案1設施能力依然緊張的問題,提出增加扶梯方案,在2號線站臺增加2部扶梯,全部設置為上行,目的為快速疏散2號線站臺上的換乘客流,具體見圖9、10。

圖9 2號線增加設施方案

圖10 增加扶梯后2號線站臺人流密度

增加扶梯方案能夠很好地改善2號線站臺人流密度過高和樓扶梯前擁堵的問題,2號線站臺人流密度達到F級面積很小。既有線改造增加扶梯方案存在影響運營和工程代價較大的問題,建議遠期客流增大后擇機實施,近期建議采用方案1以緩解2號線站臺問題。

4 結論及建議

北大街站為典型的上側下島換乘站,車站設計規模較大,島站臺為14 m寬,側站臺為7 m寬,并且側站臺連接的換乘平臺空間較大,有利于緩沖側站臺換乘客流對樓扶梯的沖擊。上側下島的換乘形式是一種便捷性非常高的換乘方式,但便捷性與沖擊性往往是一對矛盾,所以本站客流沖擊性較大的問題十分突出,而且2號線站臺只有2組樓扶梯,其承擔了雙向換乘客流和2號線進出站客流,并且樓扶梯前存在換乘客流的交叉沖突,通過動態模擬評價發現本站客流瓶頸點在2號線站臺的2組樓扶梯前,通過方案1的客流組織優化可以緩解客流沖擊,但難以滿足遠期預測客流需要;方案2增加扶梯后能夠滿足遠期預測客流的需要,但實施改造成本較大,并且可能會影響車站的正常運營。

通過對北大街站的換乘功能評價提出以下幾點建議:

1)城市軌道交通骨干線相交的重要換乘站點客流量一般較大,不僅有西安北大街站,成都天府廣場站的換乘客流也較大。

2)采用2組樓扶梯的設計方案在使用過程中可能存在能力不足等一系列問題,所以類似車站設計方案應盡量保證3組樓扶梯。

3)上側下島的換乘形式應對客流方向不均衡性能力較差,北大街站在1個方向有1組樓扶梯,可能出現一側緊張另一側富余較大的問題;北京的惠新西街南口設有3組樓扶梯,一側有2組樓扶梯,另一側有1組樓扶梯,但依然存在早晚高峰一側不足的問題。

4)換乘站設計階段應對方案換乘功能評價,避免車站投入運營后再去進行設施改造升級,運營后再進行改造不僅使投資遠大于設計階段的修改完善,而且會帶來較大的社會影響。

5)通過動態模擬發現換乘設施能力在一定情況下應該進行折減,主要包括設施前流線沖突嚴重程度、設施前空間較小、擁堵人數較多等,對于交通樞紐還應該考慮乘客攜帶大包比例過高的情況,對設施能力造成一定程度的折減。

[1]GB 50157—2013地鐵設計規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2013.

[2]建標104—2008城市軌道交通工程項目建設標準[S].北京:中國計劃出版社,2008.

[3]張金偉.基于行人仿真模擬技術與既有地鐵車站換乘設計研究[J].隧道建設,2013,33(4):287-294.

[4]趙光華,張廣厚.北苑交通樞紐行人仿真模擬研究[J].武漢理工大學學報,2012,36(1):120-123.

[5]羅雁云,董國鵬,陳薇萍.關于城市軌道交通換乘的幾點思考[J].城市軌道交通研究,2004(6):14-16.

[6]何利英,王忠岳,蔣麗華.行人仿真技術在軌道交通車站設計中的應用[C]//中國土木工程學會隧道及地下工程分會隧道及地下空間運營安全研討會論文集.北京,2010.

[7]王子甲,陳峰,羅誠.軌道交通車站檢票閘機布局的仿真優化[J].北京交通大學學報:自然科學版,2012,35(6):28-32.

[8]鄭鵬杰,王佟,楊東.基于改進DEA的高速鐵路樞紐站與市內交通換乘效率研究[J].鐵道運輸與經濟,2014,36(9):81-87.

[9]周繼彪,陳紅,閆彬,等.地鐵換乘樞紐行人交通特性實證研究[J].武漢理工大學學報,2014,36(4):92-99.

[10]王子甲,陳峰,李小紅.地鐵車站站臺寬度計算方法改進及仿真評價[J].交通運輸系統工程與信息,2012,12(5):168-170.