農村大學生的職業生涯機遇——基于全國綜合社會調查的實證分析

邊燕杰,肖 陽

(西安交通大學 實證社會科學研究所,陜西 西安710049)

農村大學生是我國城市勞動力的重要組成部分,也是研究戶籍制度的社會分層后果、檢驗高等教育的有效性的關鍵群體。如果由于戶籍制度的結構制約,農村大學生畢業以后在城市中求職難,不得不進入低端勞動力市場,工作收入大大低于城市大學生,那么,這不但表明我國城市勞動力市場存在嚴重的戶籍身份歧視,而且表明城市勞動力市場人為地貶低了人力資本的產能價值,嚴重浪費了可貴的高等教育投資。反過來,如果農村大學生的職業生涯機遇等同于城市大學生,戶籍身份歧視只存在于未接受高等教育的進城農民工群體中,那么,這不但表明高等教育資源沒有被浪費,而且表明大學學位是農村青年拋離戶籍身份歧視的關鍵社會標示。兩種結果的政策意義截然相對,都十分重要。社會現實如何呢?

本文從關注農村大學生出發,在群體比較的視角下,借助《全國綜合社會調查》(簡稱CGSS)數據回答這一問題。通過研究可知,影響人們職業生涯機遇的直接要素有三。第一,出生地是城市社區還是農村社區?第二,戶籍身份是城市居民還是農村居民?第三,獲得了高等教育還是尚未獲得高等教育?這樣,我們就可以將城市現有勞動力劃分為六大社會群體。前三個群體接受了高等教育,即(1)來自城市的大學生、(2)來自農村但經歷了“農轉非”的大學生、(3)來自農村但沒有經歷“農轉非”的大學生;后三個群體尚未接受高等教育,包括(4)來自城市的非大學生、(5)來自農村但經歷了“農轉非”的非大學生、(6)來自農村但沒有經歷“農轉非”的非大學生(這個群體是通俗意義上的“農民工”)。為了簡化表達,我們上述六大群體分別稱之為城市大學生、農轉非大學生、未轉非大學生、一般城市勞動力、農轉非勞動力、進城農民工。

基于CGSS數據,建立統計分析模型,比較六大群體的受教育機會、農轉非機會、就業機遇、收入水平的群體差異。在提出研究設計之前,讓我們首先回顧一下已有的研究。

一、已有研究與未盡議題

新中國成立之后,我國開始建立一套全新的戶籍制度來管理人口[1]。研究表明,這套戶籍制度發揮著四種功能:收集和管理住戶人口信息、為資源配置提供數據基礎、控制國內人口遷移、管理特殊群體[2]。戶籍制度最為顯著的社會分化作用有兩個方面:一是按戶籍身份不平等地配置社會資源,城市居民大大優于農村居民;二是限制城鄉之間的人口流動,從而固化了城鄉居民的不平等。1978年之后,我國逐漸放松了對人口流動的控制,開始允許農村剩余勞動力進入城市尋找非農工作。進入20世紀90年代,越來越多的農村人涌入城市,成為城鎮勞動力的主要組成部分[3]。

但是,戶籍制度本身并沒有發生本質的變化。因為只有少部分人可以通過政策規定的途徑(例如招工、升學、參軍等)將農村戶口轉化為城市戶口,即通常意義上的“農轉非”,獲得城市居民所擁有的制度資源[4],所以導致了數量龐大的流動人口現象:他們的戶口在農村原住地,雖然駐足城市生活和工作。第六次全國人口普查數據顯示,我國流動人口為2.6億,占全國總人口的19%。這些被稱之為農民工的人們,雖然在城市工作,但普遍缺乏城市居民的權益[5],在工作性質、勞動條件、工資待遇等方面受到了種種歧視[6][7][8]。研究者的關注點通常是農民工和城市職工的收入差距。國家統計局[9]數據顯示,2011年城市職工的月平均工資收入為3483元,而農民工只有2049元,相當于城市職工的59%。在解釋農民工和城市職工收入差距的諸多理論中,人力資本理論和勞動力市場分割理論占據主流地位。

人力資本理論強調個人的教育水平、生產技能、工作經驗等能力資質對收入的提升作用[10]。李培林、李煒[11]認為,人力資本是城市外來人口工資收入低的主要制約因素。邢春冰[12]利用2005年數據發現,外來人口的平均小時收入僅為本地居民的64%,其中90%的收入差別是由勞動者特征的差異造成的,教育水平的差異首當其沖。德姆希爾等人[13]的研究也指出,農村移民在年齡、工作經驗、教育水平方面均低于城市職工;他們認為,農村移民的“市場準入稟賦”(pre-market endowments)太低,其實指的就是農民工的人力資本太低。

勞動力市場分割理論提出了另一個研究視角。持這一理論的研究者認為,我國城市勞動力市場是按照人們的戶籍身份而分割的[14],其根本社會屬性是歧視農民工:即使擁有同樣的人力資本稟賦,農民工的收入還是大大低于城市職工。王美艷[15]運用Oaxaca[16]工資差異分解模型,對農村工的收入歧視做了計量分析。她首先區分農村遷移勞動力和城市本地勞動力兩個群體,然后按照一系列個人特征分別計算每個群體的工資水平,最后累加計算兩個群體的工資差異,發現76%的工資差異可以用戶籍歧視來解釋。謝桂華[17]、鄧曲恒[18]等人的研究也支持這一觀點。

在人力資本理論和勞動力市場分割理論的框架下,現有的實證研究均關注農民工和城市職工兩個群體的對比,但忽視了問題的復雜性。現行戶籍制度下,一部分出生在農村的個體已經通過政策規定的招工、升學、參軍等渠道,將農村戶口轉為城市戶口。正在進行的戶籍制度改革將迅速加大這一群體的規模。那么,對于戶籍歧視問題的研究,就不能簡單地通過考察現有戶籍身份來完成,而必須同時考慮人們的出生地和是否經歷了農轉非。范芝芬[19]研究了這一問題,她的廣州調查數據顯示,與城市居民相比,農轉非群體的社會經濟地位反而更具優勢,在勞動力市場上的機遇也更好一些。這與一項全國調查數據的分析結果是一致的[20]。對于這種耐人尋味的實證發現,研究者通常歸咎于樣本的選擇性偏誤:農村中只有少數一部分人實現了農轉非,而這些人是通過“極度正向選擇”篩選出來的人,是農村精英中的精英,不能代表農村人的主體。這就是在研究者中形成共識的“選擇性假設”。

雖然“選擇性假設”揭示了群體比較的復雜性,提出了群體內部差異性的問題和解釋視角,但在分析戶籍制度的社會分層后果方面依然有失正確性,理由有三。第一,成功實現農轉非的群體,約一半是通過高等教育的途徑獲得城市戶籍的,并在職業生涯經歷和地位指標方面發生了質的飛躍[21]。那么,促使這一飛躍的要素,究竟是農轉非的戶籍身份變化,還是高等教育所表現的優秀資質?現有研究沒有給出回答。第二,設定高等教育資質發生至關重要的影響,那么,實證分析就必須將大學生群體獨立劃分出來,在這個群體中比較農村背景和城市背景的差異,而現有研究沒有提供這個比較。第三,設定戶籍身份是眾多關鍵影響要素之一,而在戶籍改革的條件下,2002年以后大中專學生可以選擇保留農村戶籍,所以,尚未實現農轉非的農村大學生,就成為檢驗是否存在戶籍身份歧視的關鍵群體,與實現了農轉非的農村大學生進行比較。但是現有研究也沒有提供這一比較。

為了解決上述未完成的研究議題,有必要將城市現有勞動力劃分為六大社會群體,如本文開始的概括。我們堅信,六大勞動力群體的劃分,不但幫助我們更清楚地分析戶籍制度對職業生涯機遇的影響,也將幫助我們明確判斷高等教育對于可能的戶籍身份歧視的弱化、驅除、否定的社會作用。這種作用不但顯示知識的力量,同時表明戶籍身份歧視在經濟生活中存在確定的社會性邊界。

二、數據、變量和方法

數據。本文數據來源于2010年CGSS。該調查采用四段概率抽樣,各段抽樣單位分別是區/縣、街道/鄉鎮、居委會/村委會、居民住戶。本文的研究對象是調查時從事非農勞動的在職者。考慮到大學生群體是本文分析的重要比較群體,我們將研究對象限定在21-65歲之間。假定研究對象6歲上小學,18歲高中畢業后上大學,21歲大專畢業開始工作,22歲大學本科畢業開始工作。使用這些假定雖然出現一定的估計偏誤,但符合大學生主體。

因變量。本研究考察人們的職業生涯機遇,用三個因變量來測量:單位類型、職業類別、經濟收入。單位類型包括黨政機關、國有企業(包括國有控股)、集體企業(包括集體控股)、私營企業(包括外資企業和個體戶)。根據我們的研究目標,職業類別考慮了管理精英、專業精英、非精英三種。CGSS2010使用“1988年國際標準職業分類代碼”(ISCO88)記錄被訪者的職業類型[22],本文將其轉化為上述三類。仿照謝桂華[23]提出的方法,管理精英包括國家機關、黨群組織、企事業單位負責人以及辦事人員中有管理權力的人;專業精英是指專業技術人員;非精英是指非管理類、非技術類的職業,包括一般的辦事人員、商業服務業人員、農林牧副漁業人員、生產運輸設備操作人員、及其他體力勞動者。最后,經濟收入是被訪者2009年全年的總收入。考慮到收入的非正態分布,在統計模型中我們對其做了對數化轉換,使其滿足正態分布的統計分析條件。這一方法普遍應用于收入模型分析。

自變量。本文的核心自變量是被訪者的身份類別,這一變量是依據被訪者出生時的戶口性質、目前的戶口性質、是否接受過高等教育三個變量生成的。基于本文的研究框架,將被訪者的身份類別分為六類:(1)城市大學生、(2)農轉非大學生、(3)未轉非大學生、(4)一般城市勞動力、(5)農轉非勞動力、(6)進城農民工。在分析中,我們以城市大學生為參照群體。

控制變量。除了性別和年齡之外,在社會分層研究中,家庭背景通常作為重要的控制變量。受限于數據,本文使用被訪者14歲時的家庭經濟地位作為控制變量。問卷中要求被訪者回答14歲時家庭處于的社會層次,十個層次,10分代表最高,1代表最低。

表1按照六大群體給出上述各變量的描述性統計結果,并顯示群體差異的檢驗值。表1顯示,我國城市勞動力六大群體之間,在性別、年齡、家庭經濟地位、單位性質、職業類別、收入水平方面,均存在顯著差異。這就在一定程度上表明,六大群體劃分是非常必要的。我們具體看六大群體在三個因變量指標上的差異。

表1 變量的描述統計與差異性檢驗

一是單位性質。進入黨政機關,比例最高的是農轉非大學生,為15.19%,其次是城市大學生,10.52%;進入國有企業,比例最高的依然是農轉非大學生(48.75%),其次是城市大學生,45.41%。如果農轉非大學生是“極度正向選擇”篩選出來的[24],是精英中的精英,那么,在城鄉教育機會極度不平等的情況下[25],未轉非大學生也應該是精英中的精英。可是后者卻沒有同樣的機遇進入黨政機關(15.49%)和國有企業(5.63%),而是集中在私營企業(67.61%)。在三種非大學生群體中,處于最劣勢的是進城農民工。

二是職業類別。進入管理精英,城市大學生的比例為21.58%,農轉非大學生(20.63%)很接近。進入專業精英,農轉非大學生的比例(55.61%)高出城市大學生(45.63%)將近10個百分點。未轉非大學生進入管理和專業精英的比例分別為27.4%和23.29%,一半進入非精英職位,而三類非大學生群體主要從事非精英職業。

三是收入。收入均值最高的是農轉非大學生(61009元),其次是城市大學生(56616元),未轉非大學生的收入均值是43061元。在三個非大學生群體中,收入均值最高的農轉非勞動力,為26715元,進城農民工的平均收入最低(20236元)。

在三個控制變量方面,六大群體的差異也是顯著的。第一,無論是哪種群體都是男性多于女性。第二,非大學生群體的年齡平均值都要高于大學生群體的年齡平均值,未轉非大學生的平均年齡最小,主要因為2002年以后不再強迫大中專新生遷移戶口。第三,家庭背景處于優勢地位的是城市大學生,處于最底層的則是進城農民工。

統計模型。對于就業機會的分析,我們采用多類別回歸模型(MultinomialLogit)。對于經濟收入的分析,我們采用多元線性回歸模型(OLS)。

三、模型分析結果

(一)就學機會和農轉非機會分析

接受高等教育和經歷農轉非是本文分析框架中兩個重要的事件,已有的研究表明,先賦性因素將影響這兩個事件的發生[26][27]。考察兩個事件的影響要素是我們模型分析的開端,分析結果見表2、表3。

表2顯示,獲得大學教育經歷的機率,城市是農村的2.92倍(exp(1.07))。不存在性別差異,但是年齡差別顯著,青年人的機會較高。同時,家庭背景越好,越容易上大學:家庭經濟地位每增加一個單位,上大學的機率就增加14%(exp(0.13)-1)。表3顯示,接受高等教育大大提高農轉非的機率,差距是17.12倍(exp(2.84))。家庭背景也提升農轉非的機率:家庭經濟地位每增加一個單位,農轉非機率增加13%(exp(0.12)-1)。在接下來的分析中,我們將性別、年齡、家庭背景作為控制變量進入回歸模型中。

表2 是否接受高等教育

表3 是否經歷農轉非

(二)六大群體的單位類型差異分析

表4結果幫助我們回答六大群體在單位類型上的差異性。模型1、3、5直接比較六大群體的差異,模型2、4、6加入了性別、年齡、家庭背景等三個控制變量,所有模型的參照組都是集體企業。模型1、模型2顯示,農轉非大學生和城市大學生進入黨政機關的機會沒有顯著差異,但是未轉非大學生的進入難度大于城市大學生,最難進入的則是進城農民工。模型3、模型4顯示,農轉非大學生和城市大學生進入國有企業的機會沒有顯著差異,未轉非大學生的進入難度大于城市大學生,最難的是進城農民工。模型5、模型6顯示,進城農民工進入私營企業的可能性最高,其他五類群體之間沒有差異。

表4 影響單位類型獲得的多類別回歸模型結果

表5 影響職業類別獲得的多類別回歸模型結果

(三)六大群體的職業地位差異分析

表5展示的是六大群體的職業地位差異。模型1、3做直接比較,模型2、4加入了控制變量,參照組都是非精英職業。加入控制變量后,分析結果沒有顯著變化,所以我們集中討論模型2、4的結果。模型2表明,農轉非大學生從事管理精英職業的機率是城市大學生的1.38倍(exp(0.32),統計顯著;未轉非大學生與城市大學生沒有顯著性差異;進城農民工的進入可能性最低,比城市大學生下降了86%(1-exp(-1.95))。模型4表明,農轉非大學生從事專業精英職業的機率是城市大學生的1.82倍(exp(0.6)),統計顯著;未轉非大學生的機率下降了62%(1-exp(-0.97));三個非大學生群體進入專業精英的機率很低,農民工最低。

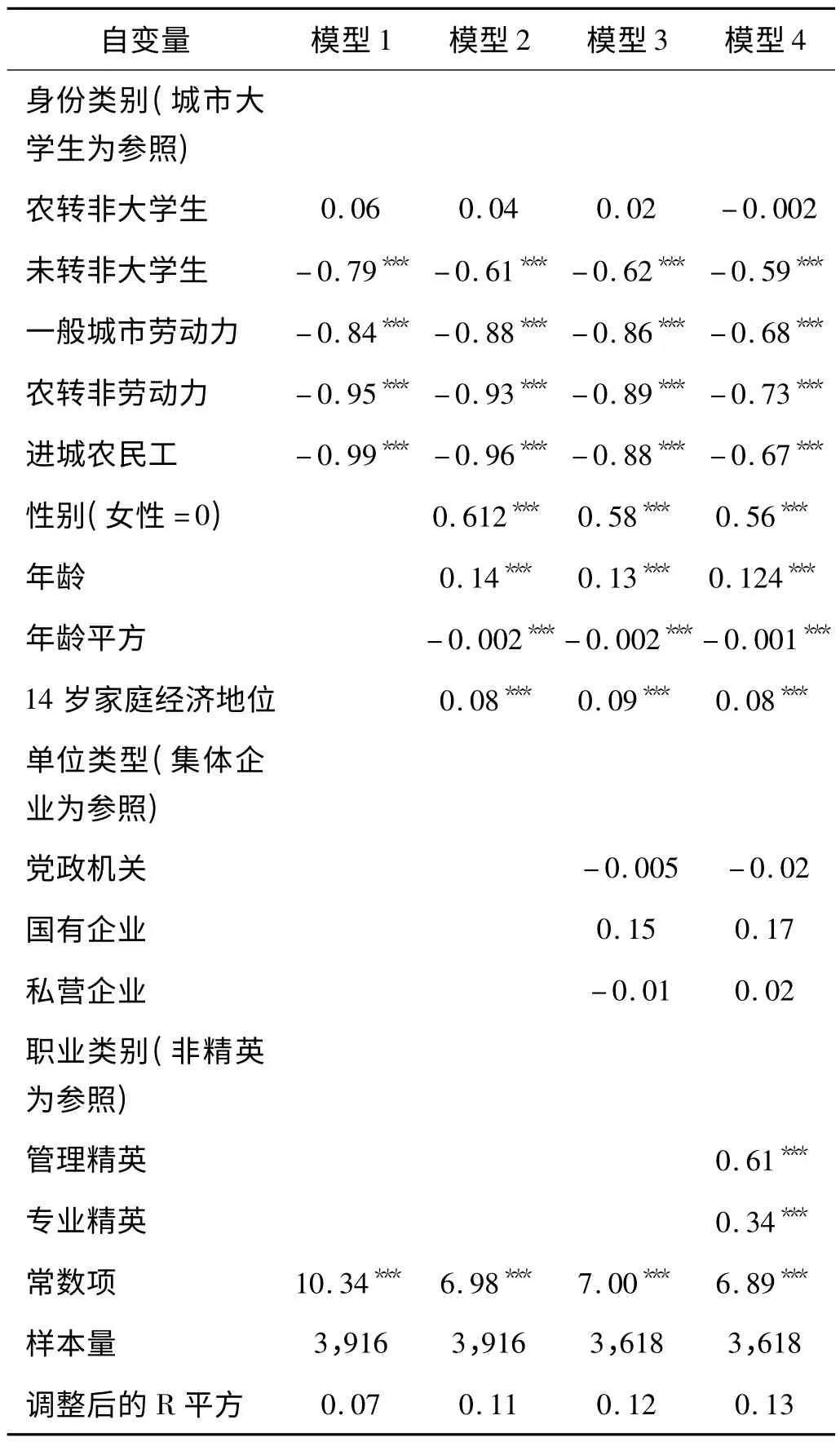

(四)六大群體的經濟收入差異分析

表6報告的是六大群體在經濟收入上的差異。模型1直接比較六大群體的收入差異,以后各模型不斷增加控制變量,以協助估計群體之間的凈差異。模型1的決定系數為7%,農轉非大學生和城市大學生的收入沒有顯著差異,未轉非大學生的收入低于城市大學生,非大學生群體的收入都低于大學生群體,收入最低的是進城農民工。模型2、3、4表明,在模型1發現的群體收入順序依然存在。模型4顯示,精英職業的收入遠遠高于非精英職業,其中管理精英的收入比非精英高出84%(exp(0.61)-1),專業精英收入高出40%(exp(0.34)-1)。

表6 收入差異的OLS回歸模型結果

四、結論

我國處于城市化進程的關鍵時期,新一輪戶籍制度改革引起社會各界的廣泛關注。依據實證分析結果可知,推進戶籍制度改革,促進流動人口的市民化,最根本的還是改善流動人口的職業生涯機遇,縮小社會經濟條件的差別。本文提出的當前城市勞動力六大群體的劃分,為分析戶籍制度和高等教育對的職業生涯機遇所產生的影響,既提供了重要的學術視角,同時具有很強的操作化應用價值和政策意義。

CGSS2010數據分析提供了三項重要的實證發現。第一,農轉非大學生和城市大學生擁有相同的機會進入到黨政機關和國家企業,也能夠獲得相同的經濟收入,也有相同的機會從事精英職業,甚至農轉非大學生從事專業精英的機會要高于城市大學生。第二,獲得了大學文憑,但是沒有實現農轉非的群體,其農村戶籍的身份將會降低其職業生涯的機遇,他們在進入黨政機關和國有企業、從事精英職業、獲得高收入等方面都會低于城市大學生。第三,在非大學生群體內部,經歷農轉非也將會提高農村背景勞動力的職業生涯機遇,農轉非勞動力在上述的就業機會中都優于進城農民工。

通過實證結果得出,我國在改革開放后經歷著變遷和轉型,越來越多的人在城市獲取資源和就業機會,但是戶籍制度塑造的城鄉二元結構并未發生根本的改變,這或許也是社會上要求戶籍制度改革的呼聲一直不斷的原因。國務院2014年公布的《關于進一步推進戶籍制度改革的意見》,標志著我國實行了半個多世紀的城鄉二元戶籍管理模式將退出歷史舞臺。雖然戶口一元化的制度改革不一定解決城鄉不平等問題,但至少為此社會目標提供了可能性。或許有人擔心,戶籍一元化之后,大量的農村人進入城市,將導致城市人口膨脹,產生連鎖性的制度配套和資源短缺問題。本文的研究發現說明,對于這些問題的探討,必須置于確實數據分析的基礎之上。

[1] 陸益龍.戶口還起作用嗎——戶籍制度與社會分層和流動[J].中國社會科學,2008(1):149-162.

[2] Wang,FL.Renovating the Great Floodgate:The Reform on China's Hukou System.Martin King Whyte(ed.),One Country,Two Societies:Rural-Urban Inequality in Contemporary China[M].Cambridge:Harvard University Press.2010:335-364.

[3] 國務院研究室課題組.中國農民工調研報告[M].北京:中國言實出版社,2006:50.

[4] Wu,XG,Donald,JT.The Household Registration System and Social Stratification in China,1955-1996[J].Demography,2004,41(2):363-384.

[5] Solinger,DJ.China's Floating Population.In Merle Goldman&Roderick Macfarquhar(eds.),The Paradox of China's Post-Mao Reforms.Cambridge,Mass.:Harvard University Press.1999.

[6] Knight,J,Song L,Huaibin J.Chinese Rural Migrants in Urban Enterprises:Three Perspectives[J].The Journal of Development Studies,1999,35(3):73-104.

[7] 蔡昉,都陽,王美艷.戶籍制度與勞動力市場保護[J].經濟研究,2001(12):41-49.

[8] 謝桂華.農民工與城市勞動力市場[J].社會學研究,2007(5):84-110.

[9] 中華人民共和國國家統計局.中國統計年鑒2012[EB/OL].2012 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/indexch.htm.

[10] Becker,GS.InvestmentinHuman-Capital:aTheoretical-Analysis[J].JournalofPoliticalEconomy,1962,70(5):9-49.

[11] 李培林,李煒.農民工在中國轉型中的經濟地位和社會態度[J].社會學研究,2007(3):1-17.

[12] 邢春冰.農民工與城市職工的收入差距[J].管理世界,2008(5):55-64.

[13] Démurger,S,Gurgand,M,Li,Set al.Migrants as Secondclass Workers in Urban China?A decomposition analysis[J].Journal of Comparative Economics 2009(37):610-628.

[14] Meng,X,Zhang JS.The Two-Tier Labor Market in Urban China:Occupational Segregation and Wage Differentials between Urban Residents and Rural Migrants in Shanghai[J].Journal of Comparative Economics,2001(29):485-504.

[15] 王美艷.轉軌時期的工資差異:工資歧視的計量分析[J].數量經濟和技術經濟研究,2003(5):94-98.

[16] Oaxaca,R.Male-FemaleWageDifferentialsinUrbanLaborMarkets[J].InternationalEconomicReview,1973,14(3):693-709.

[17] 謝桂華.農民工與城市勞動力市場[J].社會學研究,2007(5):84-110.

[18] 鄧曲恒.城市居民與流動人口的收入差異-基于Oaxaca-Blinder和Quantile方法的分解[J].中國人口科學,2007(2):8-16.

[19] Fan,CC.The Elite,the Natives,And the Outsiders:Migration and Labor Market Segmentation In Urban China[J].Annals of Association of American Geographers 2002(92):103-124.

[20] 吳曉剛.中國的戶籍制度與代際職業流動[J].社會學研究,2007(6):38-65.

[21] Wu,XG,Donald,JT.The Household Registration System and Social Stratification in China,1955-1996[J].Demography,2004,41(2):363-384.

[22] Ganzeboom,De Graaf&Treiman.A Standard International Socio-Economic Index of Occupational Status[J].Social Science Research,1992(21):1-56.

[23] 謝桂華.“農轉非”之后的社會經濟地位獲得研究[J].社會學研究,2014(1):40-56.

[24] 吳曉剛.1993-2000年中國城市的自愿與非自愿就業流動與收入不平等[J].社會學研究,2008(6):33-57.

[25] 李春玲.高等教育擴張與教育機會不平等-高校擴招的平等化效應考查[J].社會學研究,2010(3):82-113.

[26] 李春玲.高等教育擴張與教育機會不平等-高校擴招的平等化效應考查[J].社會學研究,2010(3):82-113.

[27] 邊燕杰,李穎暉.體制轉型與戶籍身份轉化:“農轉非”微觀影響機制的時代變遷[J].中山大學學報(社會科學版),2014(4):124-134.