風口上的量化對沖基金

文/李真 編輯/白琳

Wealth Management 理財

風口上的量化對沖基金

文/李真 編輯/白琳

量化對沖基金的發展離不開量化對沖工具的豐富。上證50、中證500股指期貨的上市交易,將對中國量化對沖基金的發展產生深刻的影響。

2015年4月16日,經證監會批準,上證50、中證500股指期貨交易合約將在中國金融交易所正式掛牌交易。繼2月9日上證50ETF期權的正式推出,上證50、中證500股指期貨的上市交易,將進一步拓寬投資者財富管理和風險管理的工具,尤其會對中國量化對沖基金的發展產生深刻的影響。

量化對沖基金實質上是由“量化”和“對沖”兩個概念構成的。對沖基金即“風險對沖過的基金”,屬于絕對收益產品,追求在任何市場下都實現正回報。Alfred Jones早在上世紀50年代就已經采用買入看好的資產、賣出不看好資產的手法來避險獲利,這是目前對沖基金大家族中“多空(Long-short)策略基金”的雛形。如果買入和賣出金額接近,則可中和市場的總體風險,使管理業績與市場牛熊脫鉤。這也是“股票市場中性策略”的由來。量化投資是通過量化模型尋找收益(Alpha)的手段,能夠有效排除人的主觀非理性因素的干擾,從而在投資中確保嚴格的紀律性。所謂量化選股,就是通過客觀的數據、信息和方法評價出好的股票和不好的股票。它有兩個顯而易見的優點:效率和紀律。首先,量化模型可高效開展數據采集和分析;其次,量化選股保證了選股過程的客觀,可以避免人性中的隨意性。

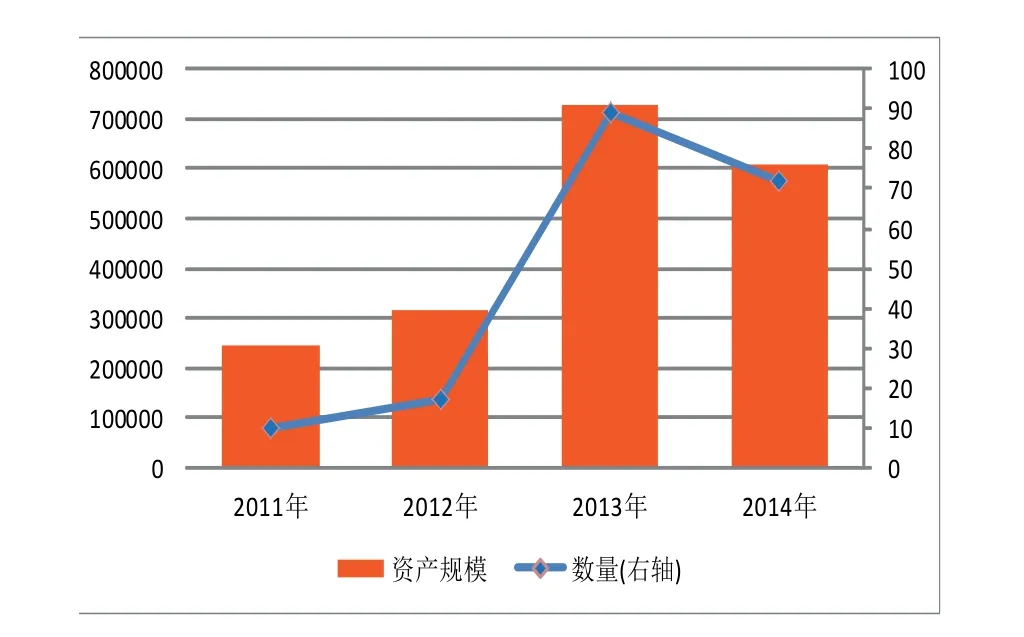

爆發式增長的背后

國內量化對沖基金自2014年以來迎來爆發式的發展。以私募基金為代表的各類機構在量化對沖產品上的規模均得到空前的擴展。部分銀行的私人銀行部2014年全年銷售了超百億元的量化對沖基金,部分券商代銷的量化對沖私募產品規模也近百億元。全年信托和券商資管發行的產品近600只。尤其是當年基金業協會推行私募基金發行備案制,使許多私募基金不再通過信托或資管等平臺發行產品,而是備案之后自己直接發行產品。由于統計口徑的缺失,此類產品并未計入統計數據,因此2014年全年各種方式累計發行的量化對沖產品數量實際上會遠超600只(見圖1、圖2)。

從量化對沖產品的策略分布看,股票市場中性策略以31%的市場份額居量化對沖策略的首位;居于次席的是管理期貨的趨勢策略,市場份額為29%;居于第三位的是股票多空策略,市場份額為18%。而股票量化、管理期貨套利策略等其他策略的市場份額占比較低。對2014年主要量化對沖策略業績的統計比較顯示,在各類量化對沖策略中,股票市場中性策略的平均收益率最低,為2.88%,顯著低于股票量化、股票多空、套利復合等策略;而以量化對沖方式交易的期貨高頻和期貨趨勢策略收益率均值最高,為44.28%。

公募基金盡管是資產管理行業的“老人”,但在量化對沖行業卻是“新人”。不過,在量化對沖領域一直領跑其他資產管理機構的則是以靈活的投資風格見長的私募基金。在諸多因素的作用下,量化對沖私募得到了空前的發展。

政策鼓勵陽光化,私募認可度提升。2014年2月7日,《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》開始實行,私募基金登記備案制落地,私募基金轉為正規軍。私募基金“轉正”以后,系列政策紅利和配套措施加速落地,包括私募基金監督管理辦法出臺、私募基金外包服務得到規范、機構間私募產品報價與服務體系推出等。在此背景下,私募基金真正走到陽光下,為自己的名聲而“戰”,產品投資也不用再受制于通道方的要求。由于私募透明度得到提升,投資者對私募基金產品的認可度迅速提升,這其中自然也包括量化對沖私募。

2014年上半年的行情與量化對沖“合拍”。2014年1月1日至7月21日,上證綜指從2112.13點微跌至2054.48點,滬深300指數從2323.43點微跌至2166.29點,跌幅分別為2.73%、6.76%,期間日波動率為33.23,大幅低于前三年的111.01(2013年)、136.83(2012年)、232.03(2011年)。不僅是國內市場,2014年上半年衡量全球市場波動率的VIX指數也走出了近幾年的新低。A股市場“持續低迷+窄幅振蕩”的風格令大部分傳統多頭策略失效,而對沖策略則以“穿越牛熊、獲取絕對收益”的投資風格獲得了投資者的關注,輔以量化手段增加投資的紀律性和效率性,更獲得投資者的青睞。可以說,2014年上半年的行情是決定2014年“量化”、“對沖”成為產品熱銷標簽的重要原因。

圖2 中國量化對沖基金(券商資管平臺)歷年發行量(資產規模單位:萬元;數量單位:個)資料來源:Wind、華寶證券研究所

傳統投資工具吸引力下降,資金蜂擁對沖產品。過去幾年,金融機構投行化趨勢帶動了以債券、信托為代表的固定/類固定收益產品的興盛。然而,隨著到期兌付的集中來臨,債券、信托等理財產品頻爆違約風險,吸引力下降。同時,以二三線城市為代表的房地產價格下行風險日益凸顯,炒房顯然也已不再是一個優良的選擇。量化對沖產品收益率普遍在10%~20%之間,回撤控制較好,止損線往往較高,因此吸引力陡增。傳統理財產品剛性兌付被打破、配合銀行理財資金投向的嚴格管控,包括銀行理財在內的大量資金流入私募產品市場。

新投資工具頻出,考驗投資者專業性。基礎金融產品品類日趨完善,基于基礎金融產品的復雜金融產品將成為未來一段時間發展的主力。ETF期權推出后,個股期權、股指期權、多空分級基金等復雜交易品種或將陸續推出。這對投資者的專業性提出了考驗,多數投資者將傾向于尋找財富管理機構。私募基金較傳統公募基金、保險等理財機構,在投資范疇寬松性上有天然優勢。

“公奔私”再掀小高潮,量化對沖人才擴軍。在海外量化對沖人才回流的基礎上,國內頂尖人才也紛紛轉型私募,私募人才隊伍擴軍。2014年以來,“公奔私”再掀小高潮,王茹遠、邱國鷺、王曉明等公募大佬紛紛奔私創業,以程定華為代表的券商人士同樣為私募注入了不少新鮮血液:量化對沖私募人才濟濟。

發展的隱憂瓶頸

爆發性增長下,隱憂開始顯現。雖然2013、2014年量化對沖產品數量急劇增加,但是策略方面反而出現同質化,這些產品的絕大部分都是以做股票中性策略為主,兼做少量套利。金融市場穩定性的基礎是百花齊放的產品,產品業績穩定性的基礎是多種多樣的投資策略。然而,在爆發式增長的背景下,國內量化對沖江湖卻隱現出一個巨大的矛盾:一方面是市場對量化對沖產品日益增長的需求,而另一方面卻是市場金融工具的相對缺失。2014年,市場的對沖工具僅有滬深300股指期貨和融券,且由于種種原因,融券在量化對沖產品中的運用率并不高。這種成長矛盾下的危機終于在2014年下半年的上漲行情中爆發:由于策略單一、對沖手段單一和投資方法同質化,導致當期的股票阿爾法(Alpha)產品大面積回撤,不過套利對沖基金卻因套利機會增加而表現出色。

對沖基金素以“追求絕對收益”著稱。盡管經過幾十年的發展,對沖基金的含義已經得到了極大的延展,但絕對收益仍是絕大多數對沖基金的宗旨。是什么原因使得2014年下半年的行情成為國內對沖基金的噩夢?

一是國內對沖工具單一。在前兩年局部熱點、小盤股活躍的風格下,國內對沖基金通過多因子選股模型選出來的標的大多為小盤股,故做多小盤股、做空滬深300股指期貨成為業內的普遍做法。而后者對應的則是大盤股。這種多空風格不匹配的投資策略在小盤股行情向好、大盤行情不佳的背景下可獲得較優的收益;但一旦風格向大盤股輪動,則該對沖策略在多頭和空頭頭寸上都將遭受損失。這也是2014年下半年行情中多數對沖基金表現不佳的重要原因。

二是國內對沖基金處于起步階段,對沖模式雷同。這也為危機埋下了伏筆。許多號稱儲備了多個子策略的對沖基金在極端行情來臨時仍措手不及,根本原因是子策略的雷同性,未能真正實現多元化。

瘋牛行情過后,投資者在對對沖基金的興趣下降的同時,重拾對傳統股票多頭的信心。這給國內量化對沖基金2015年的發展蒙上了一層陰影。為應對上述挑戰,轉變單一策略風格將成為國內對沖基金的首要目標。在針對以往行情的投資方式已然失效的時候,特立獨行、多策略對沖將成為市場的新寵兒。同時,反思此次上漲行情對對沖基金造成的不利影響,及時識別市場風格的切換、靈活調整倉位和策略,也將成為優質對沖基金發展的法寶。再者,借股票期權等工具推出之際,優秀的對沖基金應能及時將場內外的衍生工具納入其中,以實現策略的多樣化。

展望

量化對沖基金的發展離不開量化對沖工具的豐富。量化對沖基金的發展與金融工具緊密聯系,任何量化對沖新策略的實現必然基于新的金融產品和金融工具;從另一個角度看,基金策略的發展和演進史也是金融產品和工具的進化史,且這期間還伴隨著不同類型人才在投資市場的流動。在國外,標準化的場內金融產品和非標準化的場外金融產品得到了同樣的重視和同樣的發展,對沖工具豐富,僅期貨/期權就有包括股票期貨/期權、股指期貨/期權、利率期貨/期權、外匯期貨/期權、農產品期貨/期權、金屬期貨/期權、能源期貨/期權等交易品種;同時,量化交易也被海外多數對沖基金采用,借助計算機技術和數學模型,將投資理念演化為一個個量化模型,以解決傳統投資的行為偏差、信息處理不足等問題。

從2010年到2014年,我國出現了大量量化對沖產品,直接原因就是金融工具股指期貨的誕生。股指期貨于2010年4月26日正式登陸中國金融交易所,發行至今成交量逐步放大,在2014年主力合約成交量增至峰值1.77億手。隨著上證50ETF期權、中證500股指期貨等新工具的推出,國內量化對沖基金也將迎來新的發展機會。

ETF期權的推出完善了阿爾法(Alpha)策略,強化了套利機制。ETF期權多元化的策略手段能夠容納更多增量的對沖基金,整個對沖基金市場將迎來新的發行高峰。但是這個增量效果并非立竿見影就顯示出來,依據股指期貨的經驗,需要等到ETF期權基本運行穩定,對沖基金對其的運行規則基本熟悉之后,才會有更多的增量產品成立。

中證500股指期貨將是回避系統性風險的理想助手,其對于金融對沖工具的補充作用相當明顯。2013年創業板股票獨立于主板走牛,而2014年下半年創業板指數則游離于大盤藍籌牛市行情之外而走熊,表明缺乏對沖工具下的創業板容易走向暴漲暴跌的老路。其根本原因就在于,沒有金融工具的引導,市場將難以形成對創業板股票的價格發現功能。而中證500股指期貨能夠較大程度地做到這一點:一方面其可引導創業板、中小板股票的價格合理回歸;另一方面,其對整個對沖基金系統的策略體系可形成重要補充,增強國內對沖基金格局的穩定性。中證500股指期貨與滬深300股指期貨在行業和板塊分布上差異較大,可形成有效互補,為中小市值風格的市場中性策略提供良好的避險工具。相比之下,上證50指數權重在金融板塊的集中度更高,非銀金融和銀行權重合計在65%以上,基本上可作為金融板塊指數的代表。上證50股指期貨鮮明的金融特征不僅適用于市場中性策略,而且在與跟蹤金融股的分級基金(如金融b、證券b、證保b、券商b)等工具組合的過程中還可以衍生出更多策略。

融資融券業務有待突破。滬深300股指期貨+上證50ETF期權+中證500股指期貨這種組合必定比單單的滬深300股指期貨更加利于金融市場的穩定化和多元化。但即便是這樣,此三大指數仍有大量重合的成分股,總共覆蓋的股票也僅為800只左右,難以覆蓋到目前市場近2600只股票,更不要說國內以融資功能為主導的股市,每年還會有大量的新股上市進一步擴充整個A股的規模。而理論上,只有幾乎每只股票都能夠找到對應的對沖工具之后,才能引導所有股票價格的合理定位。因此,全部依賴指數型對沖工具顯然不具現實意義,個股期權或者融券則相應更具可執行性。但就個股期權而言,由于其設計較為復雜且數量較多,因而在短期內迅速、全面推出的可能性并不大;而融券業務則自2010年就已開始起步且現已日趨成熟,因此如果能再增加券源的提供,提高融券業務的便捷性,相信融券業務將可成為以后對沖基金一項重要的對沖工具。

作者單位:華寶證券研究所