山西省城鄉最低生活保障制度的差異性分析

周 易

(山西財經大學公共管理學院,山西 太原 030006)

最低生活保障制度是當前我國社會救助體系的重要組成部分,做好城鄉居民的低保工作,對促進社會的全面健康發展起著至關重要的作用。1996年山西省在省城太原開展最低生活保障工作的試點,并初步取得了經驗,1997年《太原市城鎮居民最低生活保障暫行辦法》和《太原市城鎮居民最低生活保障暫行辦法實施細則》兩項制度出臺,標志著太原市正式建立城鎮居民最低生活保障制度,隨后全省各地積極著手建立最低生活保障制度。經過十幾年的發展,山西省城鄉最低生活保障工作已覆蓋了城市和鄉村,反貧困工作取得了很大的成效,但目前山西省城鄉低保制度依舊存在較大的差異。

一、山西省城鄉居民低保標準的差異分析

2004年8月1日山西省頒布《山西省城市居民最低生活保障實施辦法》,《辦法》規定“持有本省非農業戶口的城市居民,凡共同生活的家庭成員人均收入低于當地城市居民最低生活保障標準的,均有從當地人民政府獲得基本生活物質幫助的權利”。2005年9月山西省《關于建立健全全省城鄉社會救助體系的意見》,明確規定“地方各級政府要根據保障水平與經濟、社會發展水平相適應的原則,適時提高當地城市低保標準”。并且規定“市、縣要結合本地實際,科學確定農村低保標準,明確救助范圍”。但是山西省城市和農村居民的最低生活保障還未完全從政策上統籌在一起,還是“城鄉分離”的,各地低保標準由市一級民政部門統一發布,城鎮居民的低保標準是確定的,而農村居民的低保標準則是指導性的,各區縣可以根據實際情況上浮。這樣雖然兼顧了地區間的不平衡,但由于農村低保標準的不統一,最低生活保障標準的確定還不夠科學,城鄉低保標準差距仍然過大。雖然,城鄉低保標準與城鄉居民的生活水平相適應是制定低保標準的一項原則,城鄉生活水平不同導致的城鄉低保標準存在一定的差距是合理的,但差距過大已成為統籌城鄉低保標準的一大障礙,很有可能引起社會的不穩定。

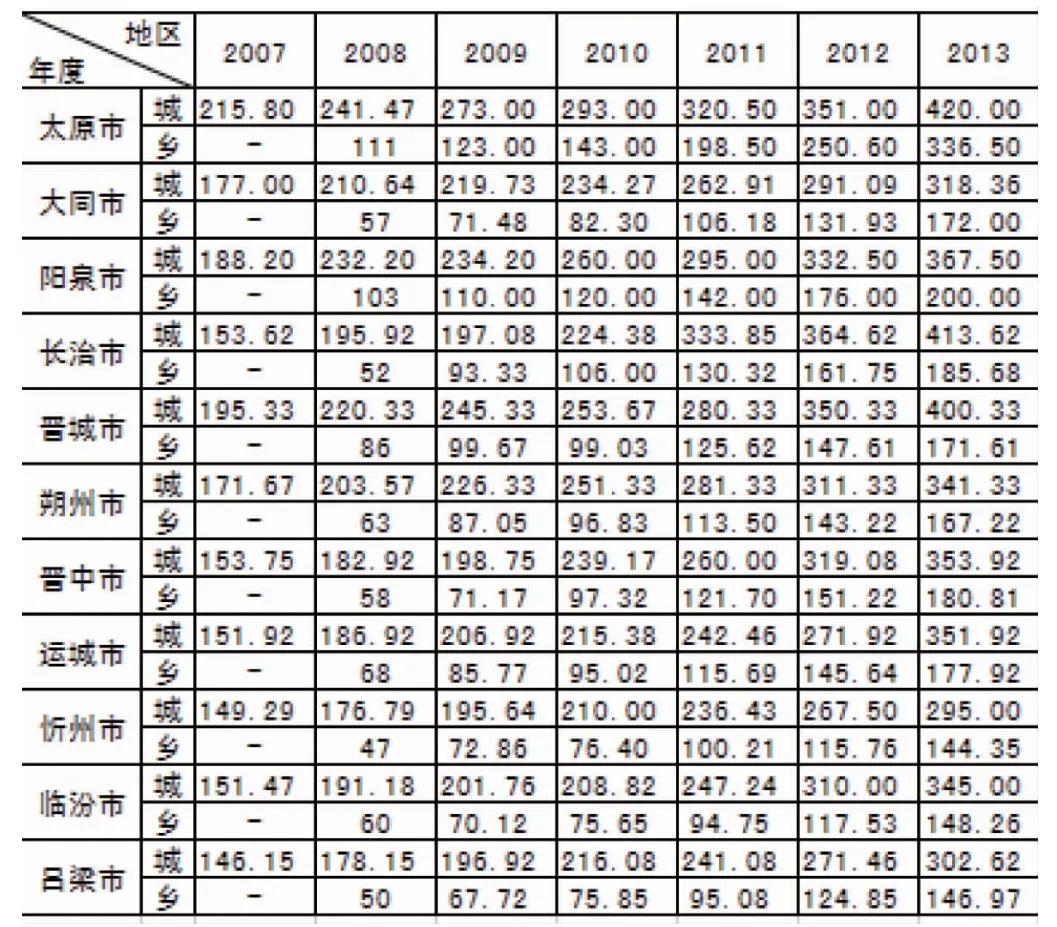

從縱向來看,2007~2013年,山西省城鄉低保平均標準逐年提高,城鄉差距在不斷縮小,但是城鄉低保平均標準仍然存在一定的差距。2008年12月山西省整體的城市低保平均標準為200.02元,農村低保平均標準為67.5元,城市低保平均標準約為農村的3倍。到2013年12月,山西省整體的城市低保平均標準為351.07元,農村低保平均標準為179.80元,低保平均標準城鄉比為1.95(詳見表1)。

表1 2007~2013年12月山西省城鄉低保平均標準 單位:元/人月

橫向來看,山西省11個地級市城鄉低保平均標準存在較大差距。太原市的低保平均標準城鄉比較小,城鄉低保平均標準差距較小。太原市作為山西省省會,2008年12月,太原市城市低保平均標準為241.47元,農村低保平均標準為111元,城鄉比為2.18,而大同市、長治市、朔州市、晉中市、忻州市、臨汾市、呂梁市的低保平均標準城鄉比都大于3倍。2013年12月,太原市城市低保平均標準為420元,農村低保平均標準為336.5元,城鄉比為1.25,但是其余十個地級市的低保平均標準城鄉比都在2左右(詳見表2和表3)。

表2 2007~2013年12月山西省11個地級市城鄉低保平均標準 單位:元/人月

表3 2007~2013年12月山西省11個地級市低保平均標準城鄉比

表2和表3顯示,2007~2013年山西省11個地級市的城鄉低保平均標準都在逐漸縮小,但是仍然有一定的差距。截止2013年12月底,低保平均標準城鄉比最高的是晉城市和臨汾市兩個城市,低保平均標準城鄉比為2.33,高出太原市低保平均標準城鄉比1.08。城鄉低保標準在省內各地級市之間存在的差距,不利于山西省統籌城鄉低保標準,雖然各個地級市經濟發展水平不同,但是低保標準關系到低保戶維持基本生活的權利,山西省應不斷促進城鄉低保統籌發展,提高農村居民最低生活保障標準,逐步縮小山西省城鄉低保標準的差距,維持社會的穩定發展。

二、山西省城鄉居民人均低保支出水平的差異分析

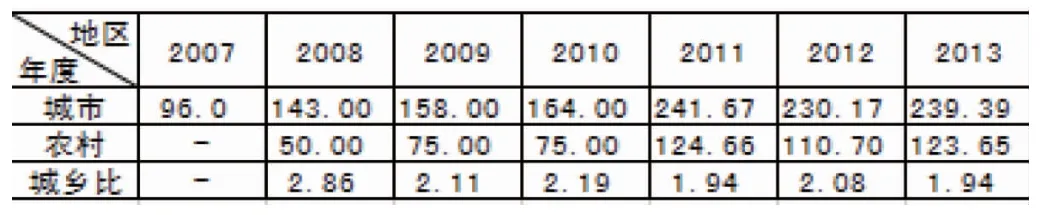

近年來,山西省加大了對農村最低生活保障資金的財政投入,但是同城鎮低保人均支出水平相比,仍然存在較大差距。縱向可以看出,2007~2013年山西省城鄉低保人均支出水平總體呈上漲趨勢,山西省在逐年提高農村低保支出水平,但是城鄉低保人均支出水平仍存在差距。2008年城市低保人均支出已經達到143元,而農村低保人均支出僅為50元左右,城鄉低保人均支出比達到2.86,直到2011年12月,農村低保人均支出水平才突破百元。到2013年12月為止,山西省農村低保人均支出水平為123.65元,而城市低保人均支出水平239.39元,城鄉比為1.94,接近2倍。可見,山西省城鄉低保人均支出水平仍存在較大的差距(詳見表4)。

表4 2007~2013年12月山西省城鄉低保人均支出水平 單位:元/人月

2008~2013年,山西省11個地級市的低保人均支出水平城鄉比在不斷下降,但從橫向來看,低保人均支出水平城鄉比仍有差距。2008年太原市城市低保人均支出水平為189元,農村低保人均支出水平為60元,雖然城市低保人均支出水平為11個地級市中最高的,但是城鄉比也為11個地級市中最高的,比值為3.15。2013年,長治市、晉城市、呂梁市的低保人均支出水平城鄉比值大于2,其他8個地級市的城鄉比值范圍在1.62-1.98。可見,山西省內各地級市之間城鄉低保人均支出水平仍存在較大的差距(詳見表5和表6)。

表5 2007~2013年山西省11個地級市城鄉低保人均支出水平 單位:元/人月

表6 2007~2013年山西省11個地級市低保人均支出水平城鄉比

根據民政部統計數據顯示,截止2014年11月,山西省農村最低生活保障累計支出224047萬元,農村低保支出水平為140.17元,而城市最低生活保障累計支出226986.3萬元,城市低保支出水平為260.47元,農村低保月支出相當于城市的53.81%。城鄉之間低保人均支出水平仍然存在較大的差距。

雖然自2007年以來山西省整體城鄉最低生活保障的支出水平都在提高,城鄉低保支出水平之間的差距在縮小,但城鄉低保差距依舊存在。山西農村低保人均支出遠不及城市低保人均支出水平。城鄉低保支出水平存在差距,不利于統籌城鄉發展,農民的基本生活可能得不到保障,不利于社會的穩定與發展。所以應該提高農村低保人均支出水平,縮小城鄉低保人均支出水平的差距。

三、山西省城鄉居民低保水平的差異分析

山西省城鄉居民的低保標準與人均可支配收入和人均純收入是密切相關的。從縱向來看2007年~2013年山西省城鄉居民人均可支配收入和人均純收入在逐年上漲(詳見表7)。

表7 2007~2013年山西省城市居民人均可支配收入和農村居民人均純收入 單位:元

從橫向來看,太原市作為山西省會,城鄉居民人均可支配收入和農民人均純收入高于其他10個地級市。以2007年為例,太原城市居民人均可支配收入為13745元,農民人均純收入為5561元,城鄉居民收入比為2.472。2013年,太原市城市居民人均可支配收入為24000,農民人均純收入為11288元,城鄉居民收入比為2.126。城鄉居民收入比呈現下降的趨勢(詳見表8)。

表8 2007~2013年山西省11個地級市城市居民人均可支配收入和農村居民人均純收入 單位:元

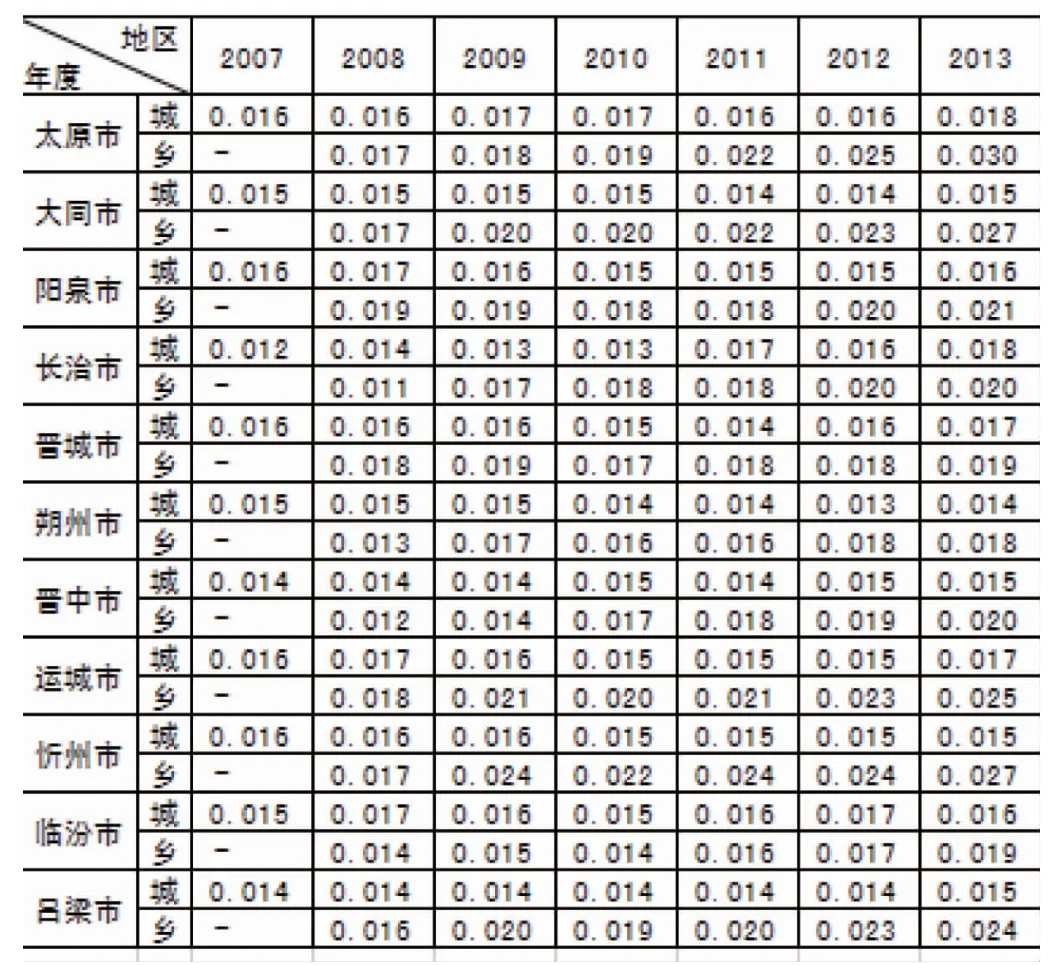

縱向分析可以看出,山西省城鄉低保水平在逐年上漲,2008年~2013年山西省城市居民低保標準占年人均可支配收入的1.5%~1.6%,增幅為6%;農村居民低保標準占年人均純收入的1.6%~2%左右,增幅為25%。2008~2013年低保水平城鄉比也在不斷下降,2008年城鄉比為0.925,2013城鄉比為0.622(詳見表9)。

表9 2007~2013年山西省城鄉低保水平(低保標準/年城市居民人均可支配收入;低保標準/年農民人均純收入)

橫向分析可以看出,山西省各地級市城鄉低保水平的差距在不斷縮小,但是仍存在差距。2008年山西省11個地級市的城鄉低保水平在1.4%-1.9%之間,低保水平城鄉比的范圍在0.88-1.30之間,2013年山西省11個地級市的城鄉低保水平在1.4%~3%之間,低保水平城鄉比的范圍在0.55-0.91之間(詳見表10和表11)。

表10 2007~2013年山西省11個地級市城鄉低保水平(低保標準/城市居民人均可支配收入;低保標準/農民人均純收入)

由表10可以看出,2008年陽泉市、運城市、臨汾市的城市低保水平最高達到1.7%,長治市、晉中市、呂梁市城市低保水平最低為1.4%;陽泉市的農村低保水平最高達到1.9%,長治市的農村低保水平最低為1.1%。在2013年,太原市和長治市的城市低保水平最高,達到了1.8%,朔州市的城市低保水平最低,低保水平為1.4%;太原市農村低保水平最高,達到了3%,而朔州市農村低保水平最低僅為1.8%。

表11 2007~2013年山西省11個地級市低保水平城鄉比

表11顯示,2008年在11個地級市中,長治市低保水平城鄉比最高,達到1.3;晉城市低保水平城鄉比最低,僅為0.88。2013年在11個地級市中,晉城市的低保水平城鄉比最高,達到了0.91,大同市、忻州市低保水平城鄉比最低,僅為0.55。

可見農村比城市低保水平略高,且增幅較大。農村低保水平比城市低保水平略高,是由年農村居民人均純收入低于年城市居民人均可支配收入導致的。以山西省2013年為例,城市居民人均可支配收入為22456元,而農村人均純收入僅為7153.5元,兩者相差15302.5元,所以,即使農村低保標準為179.8元,城市低保標準為351.07元,農村低保水平也會略高于城市。

綜上所述,2007~2013年山西省城鄉最低生活保障制度的差異在不斷縮小,但是城鄉低保仍然存在差距。城鄉低保差距,體現出社會保障水平的不公平性,不利于社會的穩定發展。所以山西省應不斷推動農村的經濟發展,發展現代農業,推進農業產業經營,繼續減輕農民負擔,縮小城鄉經濟發展差距,提高農村居民低保標準,提高農村人均低保支出水平,提高農村居民低保水平。