引爆農村電商的小宇宙

姜奇平

江蘇省徐州市睢寧縣沙集鎮(zhèn)黨委時任書記黃浩講過一則趣聞。

電子商務在沙集興起時,他初到沙集,還沒來得及抓治安,卻發(fā)現治安奇跡般地變好了。原來是電子商務把當地勞動力都“吸”光了,平時喜歡惹是生非的人也被“吸”進其中,治安自然就好轉了。

這正是農村生產方式與農村社會發(fā)展的生動互動。

電子商務,使農村跨越進入信息社會

農村電子商務與農村社會轉型是什么樣的關系?

農村社會結構是以農業(yè)生產方式為基礎的,有什么樣的生產方式就有什么樣的社會結構。

電子商務對農村社會的影響,是通過生產方式變化間接傳導的。

在沙集鎮(zhèn),由于電子商務的引入,改變了當地主要產業(yè)結構中的生產方式,從而引發(fā)了社會生活的變化。

中國農村社會轉型的盲區(qū)——新農村“新”在何處?

印象里,從辛亥革命后不久,新農村建設這回事就有了。

在《阿Q正傳》里,趙秀才和假洋鬼子,背著阿Q,將靜修庵里龍牌打碎,以為未莊成了新農村了,但結果沒什么實質變化。后來又有梁漱溟搞鄉(xiāng)村建設運動,也想建設新農村,結果農村依舊。

從新中國成立到后來的改革開放,中國農村才有了巨大變化。

盡管如此,農村的生產方式與同時代最先進的生產方式相比,差距仍然是代差級的。根本標志就是農村社會仍停留在傳統(tǒng)生產方式之上。

回顧歷史可以發(fā)現,中國農村迄今為止,一直是在傳統(tǒng)工業(yè)化社會的框架下進行建設的。

我們可以把中國農村與工業(yè)化的“二人轉”歷史分成兩段:前半段,中國城市要工業(yè)化,農村的經濟基礎,全部設計來為城市提供原始積累,可以說農村圍著城市轉;后半段,城市工業(yè)化基本完成,現在要反哺農村,城市開始(相對地)圍著農村轉。

基本關系就是工與農的“二人轉”,區(qū)別只在于誰圍著誰轉。

但睜眼看世界,中國與世界的差距出現了:在“農”字號、“工”字號之外,“信”字號(信息技術、信息經濟、信息社會)已經出現了。

世界先進水平的農村社會,已開始向“農工信”轉向。

當信息化生產方式正漸漸成為中國社會的帶動力量時,工業(yè)化生產方式卻仍然是中國農村社會的主要帶動力量——這是中國農村落后于時代的一大原因。

從這個角度看沙集,它釋放了一個非常超前的信號——電子商務的加入,成為沙集社會結構中的引領因素。

這相當于印度的班加羅爾,直接從農業(yè)社會跨越進入信息社會。

電子商務,修正社會發(fā)展目標

有一個“放牛娃曬太陽”的段子。

行人問,曬太陽為什么?為了放牛。放牛為什么?為了賺錢。賺錢為什么?為了進城。進城為什么?為了將來曬太陽。

在一些地方,有的領導干部的發(fā)展目標,就是追求GDP增長和快速城市化,結果造成資源枯竭、環(huán)境污染,民眾怨聲載道。

而電子商務對農村社會轉型的潛在影響,可以修正這種單純GDP導向的社會發(fā)展目標。

我們來看沙集人是怎么利用電子商務“曬太陽的”。

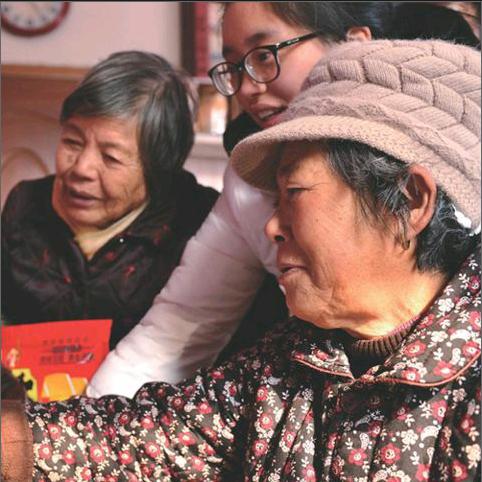

東風村一位小伙子說,他過去開照相鋪,最常見的是老人帶小孩來照相,怎么也逗不樂他們。因為青壯年出去打工了,一家人難得團圓。自從開展了電子商務,農民從外地回來宅在家里發(fā)財,現在來照全家福的,不逗臉上也樂開了花。

一位沒有文化的大嫂,老公外出打工,難得相聚。她跟熟人學會電子商務,賺了錢,還了借款,把老公也吸引回來,一家人日子過得和和美美。我問她,老公的工資是不是由你發(fā)?她笑得一臉燦爛。

我的同事從東風村回來,也跟我講了一個故事:

2007年,在外打工的劉興啟一家回家開起了網店,發(fā)了財。采訪那天,我提出和劉媽媽合影,她說要換衣服,“現在不像從前了,有好衣服,就是干活臟,沒機會穿”。她換衣時,我看到她手臂上有瘀傷,就問她原因。她說:“前幾天送貨時,被摩托車撞了。”但她沒要那人一分錢就讓他走了,因為她現在有錢了。

這樣的事,在村里數不勝數,“和諧社會”大概不過如此吧。

這樣的事,放在全國各地農村,可以復制嗎?

我們不妨套用那個段子來想一想:招商引資為了什么?為了提高GDP;提高GDP為了什么?為了人人臉上樂開花……

但如果電子商務已經把這些實現了,讓人人臉上樂開花、撞倒了讓著別人,我們還用得著一心追求GDP嗎?

電子商務越過中間環(huán)節(jié),實現了這些目標——解決農民就業(yè),提高農民收入,解決社會治安問題,建設和諧社會……

這不正是在修正單純GDP導向的社會發(fā)展目標嗎?

電子商務,彌補社會結構“短板”

在工農、城鄉(xiāng)“二元”結構下,農村社會難以形成穩(wěn)定結構,而電子商務作為經濟組織形式,可以對農村社會結構發(fā)揮意想不到的穩(wěn)定作用。

為什么這樣說?

因為電商平臺是一種既不同于市場,也不同于政府,是介于二者之間的網絡組織。這種網絡組織具有自組織、自協(xié)調的社會功能,使農村社會轉向成熟的結構。

更重要的是,電子商務平臺同產業(yè)化中的“公司+農戶”比較起來,由于生產方式先進了一代,因此具有一個穩(wěn)定的、來自基本面上的優(yōu)勢,這就是更符合農民利益。

在沙集模式中,這一特點被充分表現出來。

原來在產業(yè)化過程中,由于公司掌握訂單、掌握市場,農民總是在利益分配上處于弱勢。

但在東風村,許多抱著孩子的母親,像玩一樣就從世界各地拉來了訂單。她們讓公司生產什么就生產什么,讓公司生產多少就生產多少。

過去,從沒見過農民這樣揚眉吐氣。

這正是由于電子商務使先進生產力和先進生產方式這兩個關系因素站在農民一邊,企業(yè)只是靠傳統(tǒng)的工業(yè)制造,就只能給農民打工。

沙集這種做法,全國各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都可以上手。這就是生產方式轉變的力量。

當然,天下沒有免費的午餐。農村電子商務有這么多好處,但總有人要受損。

沙集電子商務的壯大,在于減少了城市商業(yè)中間環(huán)節(jié)的暴利,勢必造成原有商業(yè)渠道的洗牌。

從全局利益出發(fā),主動的辦法是深化商業(yè)改革,推動城市商業(yè)向更高端的服務業(yè)、體驗業(yè)升級,讓出傳統(tǒng)商業(yè)渠道空間。

農村電子商務是關系中國未來發(fā)展的重要抉擇,治國理政者要站在城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調發(fā)展的高度來謀劃戰(zhàn)略,走活這盤棋。

(摘編自《互聯(lián)網周刊》)